七月半,也称为“中元节”、“盂兰盆节”或“鬼节”,是中国传统文化中一个非常重要的节日。它的来历融合了道教、佛教和中国民间信仰,具有丰富的文化内涵。

简单来说,七月半的核心是祭祖、悼亡和为亡魂赦罪。

下面我们从三个主要方面来详细解释它的来历:

一、道教起源:中元地官赦罪

在道教文化中,七月半被称为“中元节”。道教有“三元”之说,与“三官大帝”的信仰密切相关:

· 上元节:农历正月十五,是天官紫微大帝赐福之日,即元宵节。

· 中元节:农历七月十五,是地官清虚大帝赦罪之日。

· 下元节:农历十月十五,是水官洞阴大帝解厄之日。

传说在这一天,地官大帝会来到人间,校戒罪福,为人赦罪。道教徒会在这一天祭祀地官大帝,并举行隆重的仪式和诵经,为亡魂超度,祈求地官赦免祖先的罪过。同时,这道教仪式也为孤魂野鬼超度,使他们能早日解脱,享受安宁。

所以,从道教角度看,中元节是一个赦罪日、慈悲日。

二、佛教起源:目连救母与盂兰盆会

佛教称七月半为“盂兰盆节”(“盂兰盆”是梵语音译,意为“解倒悬”)。这个节日起源于“目连救母”的故事:

佛陀弟子目连(摩诃目犍连)神通第一,他用天眼看到去世的母亲堕入饿鬼道,喉咙像针一样细,肚子却很大,无法进食,痛苦不堪(这就是“倒悬”之苦)。目连用钵盂盛饭给母亲,但饭一到嘴边就化为火炭。

目连求助佛陀,佛陀说其母罪业深重,凭他一人之力无法拯救。佛陀指示,在七月十五日(僧众结夏安居结束的日子),准备百味五果和种种供品,装入盆中,供养十方僧众。依靠众僧修行圆满的功德之力,才能拯救其母脱离饿鬼道。

目连依言而行,其母果然得以解脱。不仅如此,目连还请问佛陀,未来弟子是否也能通过此法救度父母,佛陀予以肯定,并由此形成了在七月十五日设“盂兰盆供”供养僧众以报父母恩德的传统。

所以,从佛教角度看,盂兰盆节是一个孝亲日、报恩日。

三、民间信仰:祭祖与“鬼月”开赦

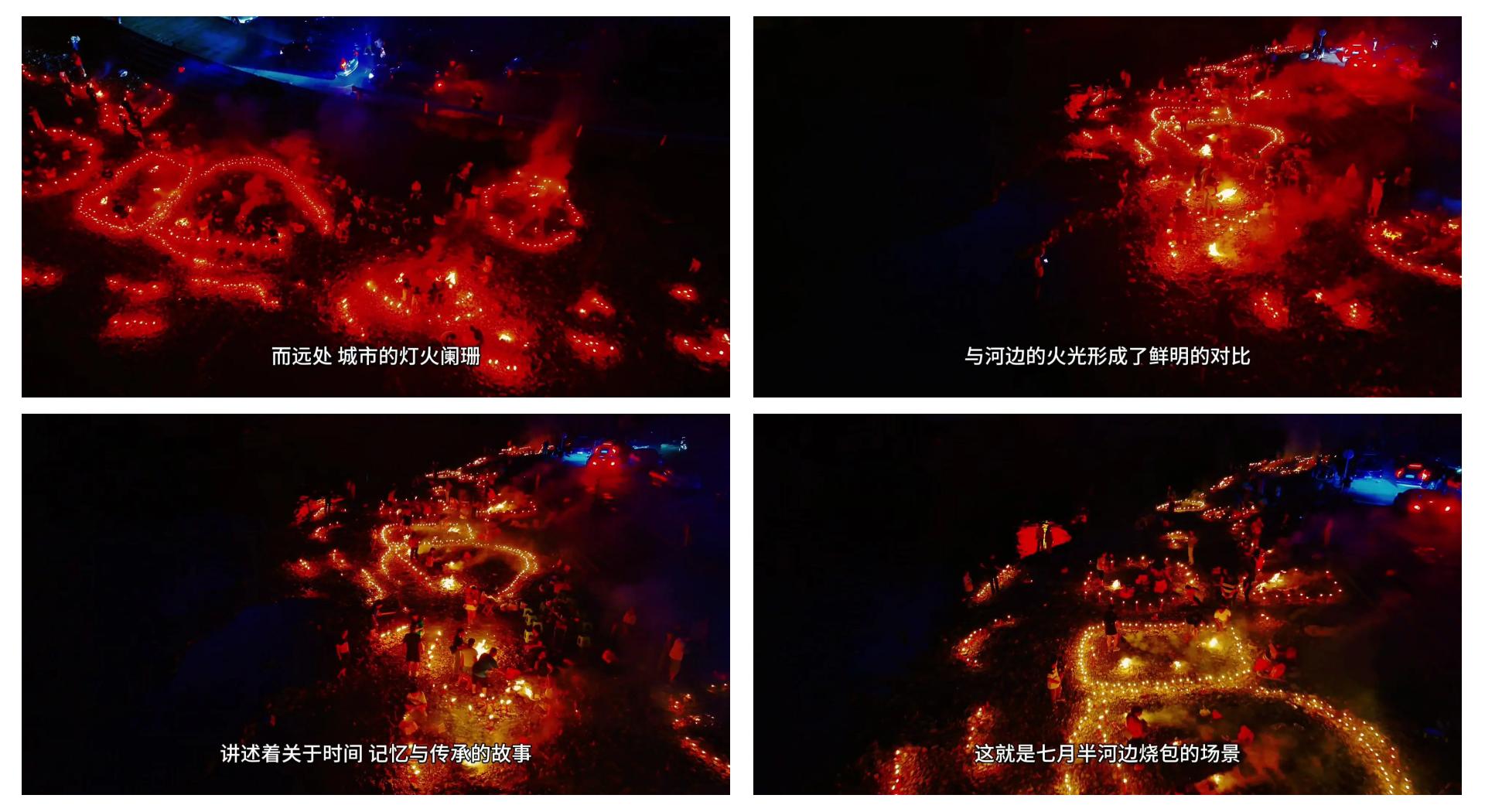

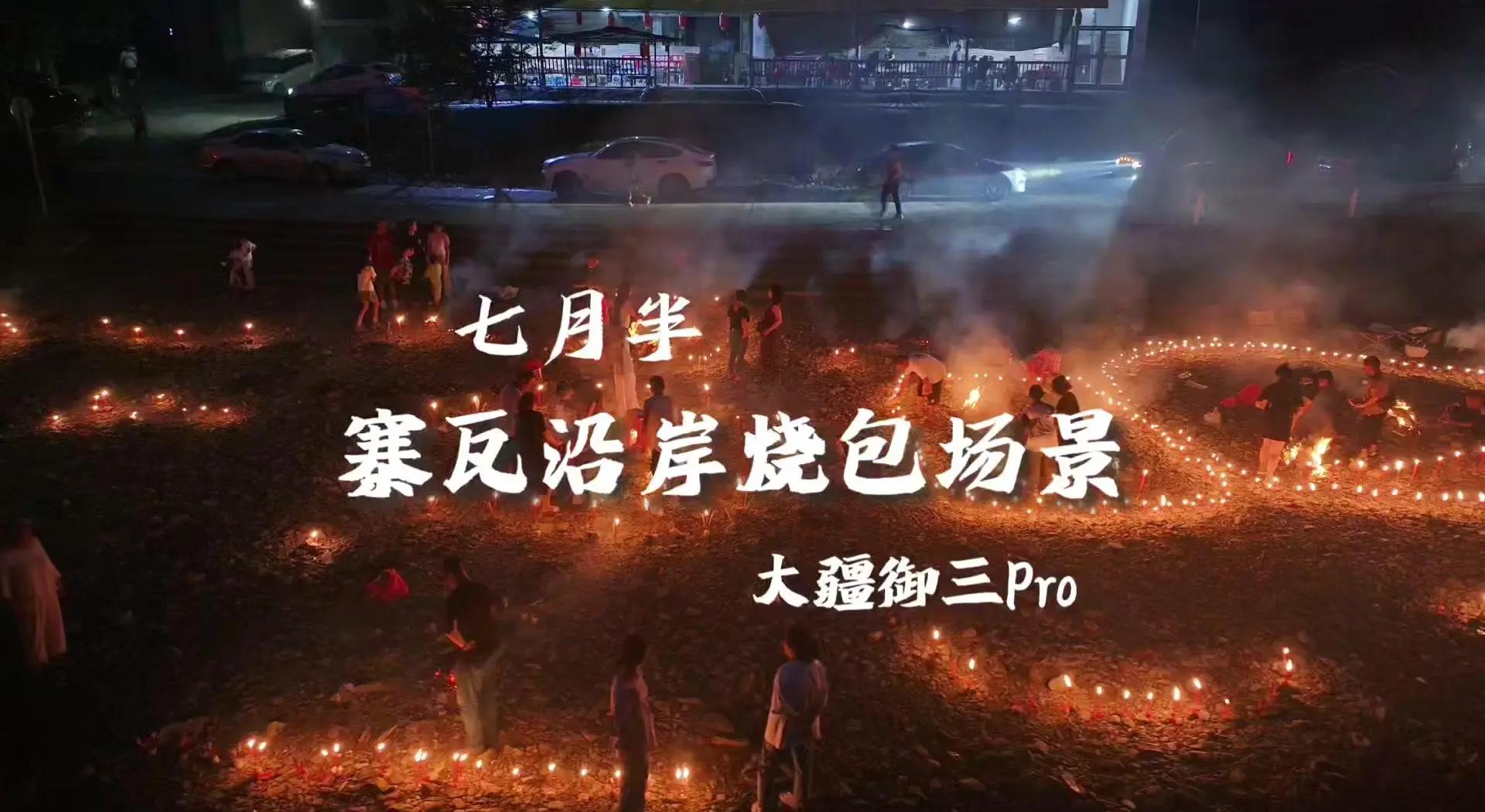

在中国民间,七月被称为“鬼月”。人们认为,每年农历七月初一,地府会打开鬼门,放出无人祭祀的孤魂野鬼到人间游荡,享受人们的供奉。直到七月三十日(或廿九),鬼门才会关闭。

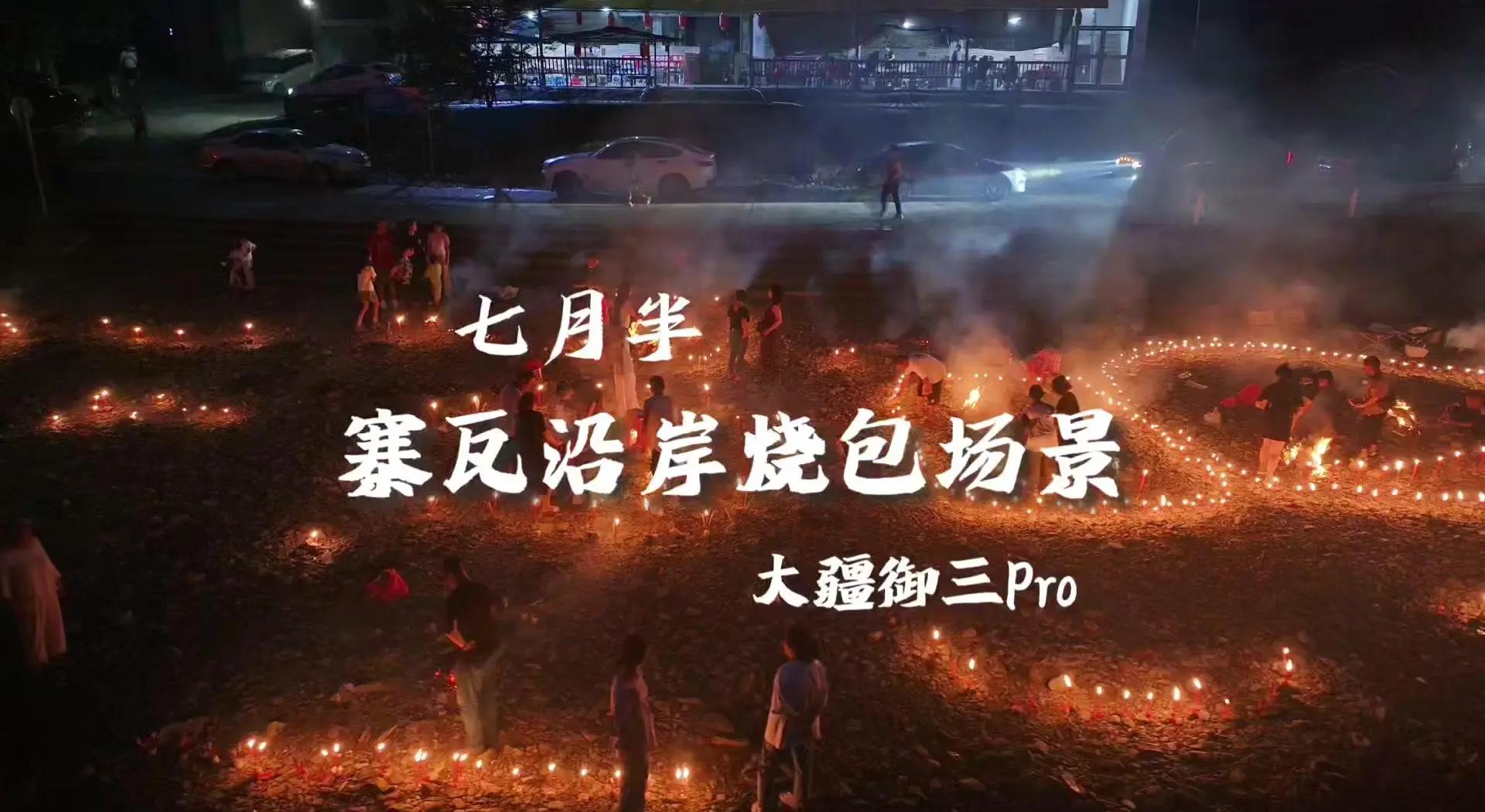

而七月十五中元节,则是整个“鬼月”的核心。这一天是鬼门大开的日子,阴气最盛。因此,民间会举行丰富的祭祀活动:

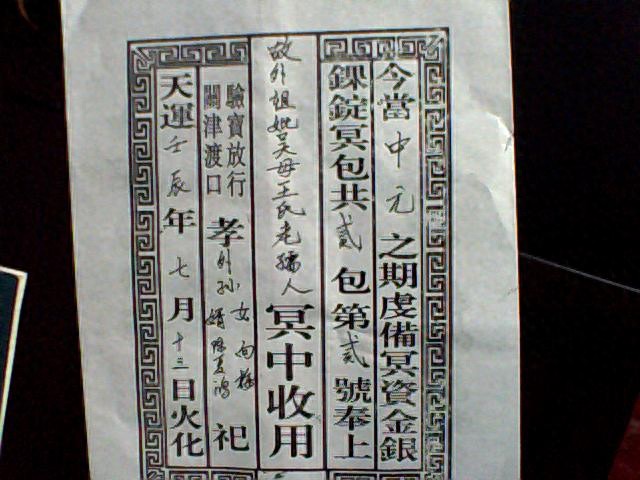

1. 祭祖:家家户户准备丰盛的酒菜、纸钱、香烛等祭品,祭祀自己的祖先,表达对先人的怀念和敬意,并祈求祖先

前人新下礼,后人把礼行,

中国人的传统美德。