昆明:一个藏着故事的名字

有些城市,名字一出口就像一阵风,卷着不同的温度和味道混进你的生活里。昆明就是这样。你也许路过它的春日花海,或者只在地图上一瞥,却很少想过:这么清亮、随意、让人觉得温柔的三个字,背后到底装了多少故事?说起来,“昆明”这两个字,最早还真不是城名,甚至不是个地方,而是一个人的名字,一群人的名字,一段被反复讲述又飘忽不定的命运。

要是追溯人脚踩上滇池边泥土的日子,有点琐碎,也有点浪漫。三万年前,大概没人会“昆明”这俩字,那时候人还茹毛饮血,夜里烧着火堆防狼。等到几千年前,渐渐有了刀耕火种的农耕日子,人们试着饲养动物,织布做衣。想想看,当地人早早在滇池边守着一片水稻田,割下第一把稻穗,水雾氤氲里,谁还在意什么叫做“城”?只知道家和粮食、太阳和池水。

不过真实的历史,大多是混血和迁徙的结果——北方草原来的人与滇池土生土长的百濮人相遇,摩擦、争夺,有的变成了亲家,有的成了仇怨。“嵌”了几层脸孔后,这些族群慢慢叫作“滇族”。“滇”这个字,像老井里抽出来的水一样,有点古旧的甜,养出了后来独特的滇文化。

很多人说,昆明真正开始“有名有姓”,还是春秋战国那阵,距离现在两千两百多年。楚国大将庄蹻,背井离乡,带着一支疲惫的军队闯进滇池这片陌生水域。你要问庄蹻当时是何心情?大概是又惶恐又兴奋。外国的月亮还没进港口时,他就先点起了中原的火种,把制度、农桑、礼仪都带了进来。不久后,大大小小的部落,被他联合起来,叫了一个听起来气势十足的名字——“滇国”。从那天起,这里的故事就和中原那些热热闹闹的小朝廷们连了线。

可是“昆明”这个名字、这片土地上的脉络,并不是一夜间清楚起来的。到了汉武帝时,他挥师西南,滇王哪能不低头?于是益州郡就以滇池为心,被西汉一纸文书纳入帝国。但这里的“昆明”,还不是城,它是人,是一群活在群山和河流间的人。那会儿的文字,把他们写成“昆”、“昆弥”,或者“昆渳”。翻老一辈的书,只见“夷人大种曰昆,小种曰叟”。“昆”,就是大族,人口多,地盘阔,比你我邻里那点瓜葛还要复杂几分。

这个来自少数民族的名字,就这么在西汉以后的一千多年里,被反复提及、记载,却始终不是一个“地名”。到了唐朝,才发生了那么一个小“事故”——在今天四川一带,定笮镇因为靠着“昆明”族人的老地盘,被朝廷封成了“昆明县”。这就是说,唐朝人“以人为名”,硬生生把民族的名字变成了地头名。巧的是,这儿倒不是今天的昆明,那是一百多公里外的乡镇——有点像你说着妈妈做的面,结果最后却在邻居家端起一碗。

老昆明族的命运,也不是都画得那么顺滑。随着资源争夺、民族迁徙,原本横跨云贵川的昆明族,被乌蛮、白蛮等新势力冲撞得节节败退,慢慢退到了滇池边,重新开始积累力量。在这片湖水温柔但又不乏波澜的地方,他们开枝散叶,最终成了区域中数一数二的人家。

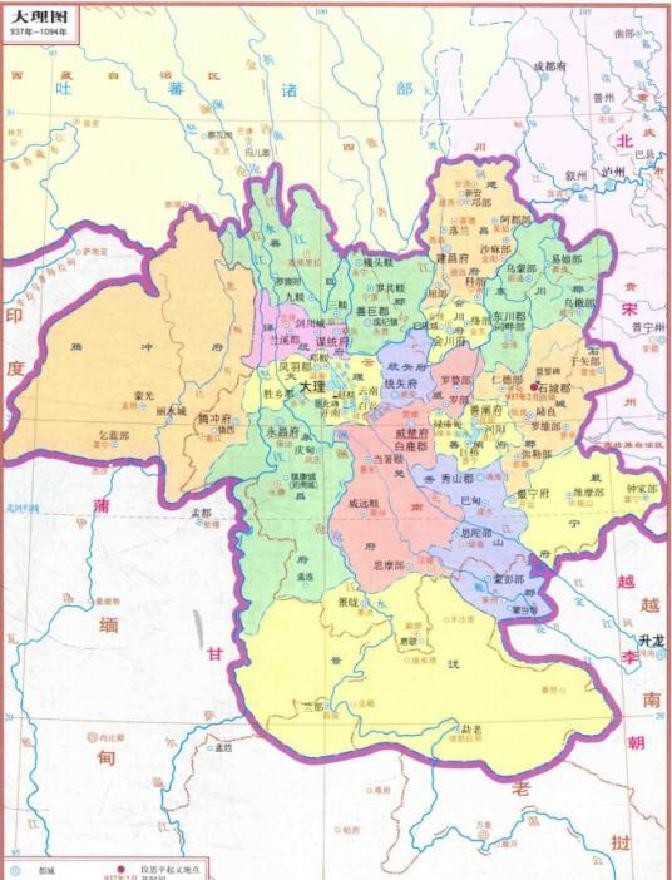

时间再往后推,好像人们终于掌握了给土地画界、给名字锚定的本事。宋末元初,大理国被元兵灰头土脸地灭掉。段氏家族的故事在金庸小说里一直绕,还没画下句点。元朝统治者忙着在鄯阐城立管理机构,几经变通,终于把“昆明千户所”这四个字敲进官方账本。这名字,不再只挂在民族的脖子上,而是在滇池边生了根。再过二十来年——这时是1276年——元大将赛典赤把地名正式改成“昆明县”。从那以后,昆明就像小孩子叠积木,愈盖愈高,慢慢长成了西南的门面。

讲到明朝,多少有点“历代守边天子将”的味道。云南西南边陲,地势复杂,人心难一统,江山不静。朱元璋当年坐稳天下后,最放心不下的就是云南这一锅“杂菜汤”。于是干脆让自家舍不得的养子沐英去镇守:带兵、开荒、教民、安边。其实,沐英那种性格,说句实话,倒像现在身边哪个能办事、讲情义又不爱出风头的大哥。结果他真把百万亩田地化成粮仓,让“滇中沃野”,没几年成了家喻户晓的“沐王爷”。明朝老朱写信给他,几乎都带着一口气松下来的舒坦:“你在南边,我就能安枕无忧。”沐氏一大家子在云南扎下两百多年,换了几代子孙,总算把高原边陲管得服服帖帖。

可天下没有不散的筵席,到明末清初,云南烟云又起,动荡不安。沐王府最后一任主人沐天波——这个名字仿佛就带着山雨欲来——最终也是以身殉国,淹没在那场腥风血雨里。

后来清朝进来,一切翻了新样,地名沿袭老茬。昆明渐渐站到新历史的门槛上。吴三桂、蔡锷……这些名字,一个个掺进风云年代,有的遗臭,有的留名,最后都在昆明的街巷里落了灰。

到了近代,昆明变得越来越热闹,越来越像一个“都会”。清末开埠,商铺林立;民国改市,校场、街巷、电影院哗啦啦冒出头。那些年,滇军的号角和米线的烟火气混在一起——你说这里是边陲,也有点大上海的戏谑。

昆明其实从没停下“变”的脚步。1950年代的平静过后,城市像块田地又种下新苗,产业一茬接一茬,花草四季盛开,说“走在昆明的街头,一年四季都是春天”,一点不夸张。夜晚从街角走过,如果恰好碰上一场花灯戏,老少欢声,糯米香气涌进鼻腔。再看看趁泼水节跑来的外地人,仿佛谁都觉得自己该在这里多住几天——甚至一辈子。

到今天,昆明这些热气腾腾的小摊,和新新旧旧的楼宇、地标,一起挤在这座城市的胸口。安宁温泉、轿子雪山、滇池沿岸、恒隆、万达、1903公园,新与旧、汉与彝、庙会与展览……都是昆明人的日常,也是游客眼中“春城”最市井的浪漫。

美食嘛,就更别提。过桥米线的汤滚得温柔但不烫,老奶洋芋、野山菌、豆焖饭、气锅鸡……随手一抓就是一道乡愁。昆明特产从小金沱茶到牙雕蜡染,甚至有的卖到国外去,把半个高原的风吹到了见都没见过的地方。

细想来,“昆明”这俩字真不是简单的地理标记,而是经历过潮起潮落、人生悲喜的缩影。多民族交错,时局更迭,旧与新、古与今在这里会面。有些人来了就再也没走,有些人只是路过,却把印象留给了自己。

最后想想,一个原本属于某个民族的名字,为什么能成为一座城的标签?人和地、族群和名字,到底是谁成全了谁?或许就在这昼夜无休、花开不败的春天里,昆明用它独有的温柔、包容、甚至点点苦辣,给了每个人一个想留下的理由。

这问题,恐怕也没什么标准答案。你看,谁还舍得真的匆匆离开?