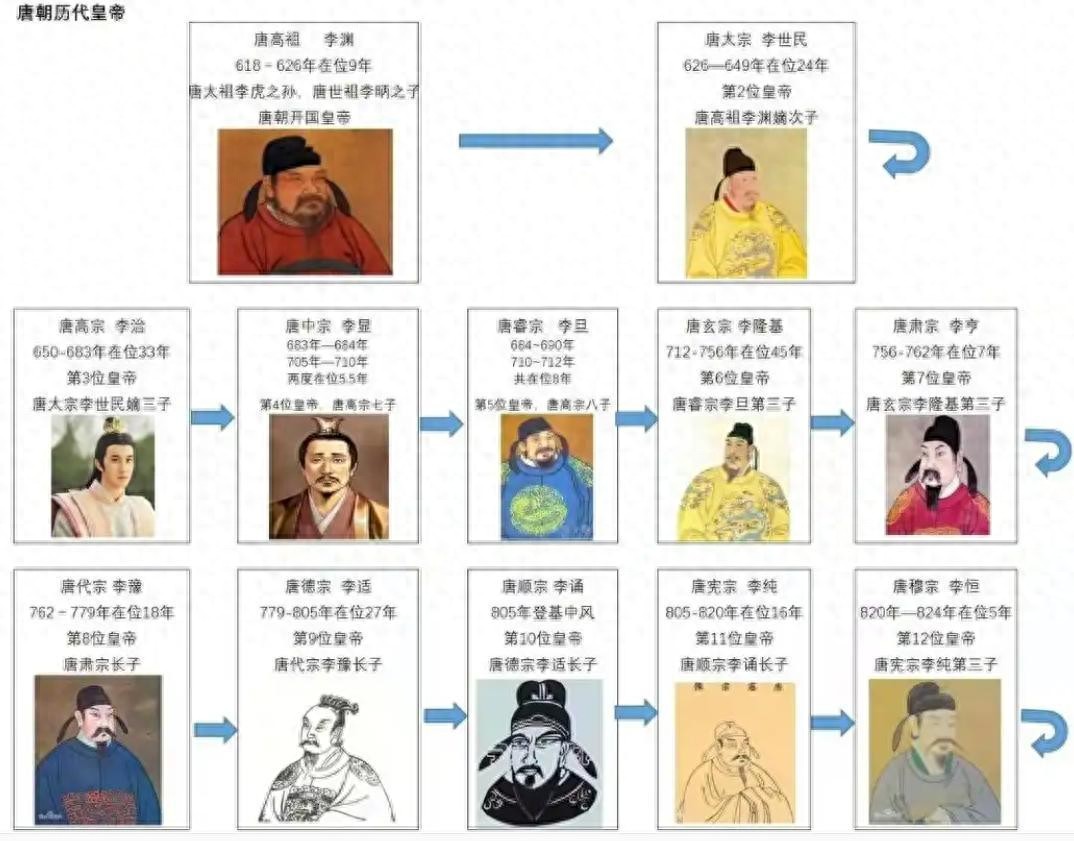

唐朝一开始,并没有特别的仪式。李渊在乱世里东拉西扯,招兵买马。他本不是深宫大彻大悟,能谋天下之人。只不过隋末农民起义四起,门阀贵族也动手,整个北方闹得鸡犬不宁。竟还真是机会到了——不抢来的天下,别人也不会拱手让你。李渊见机快,不管是出于个人野心,还是身边人怂恿,总之就此抱定一条路:造反,建国。真说起来,玄武门那点事其实是他为后世埋下的祸根,两个儿子打生打死,拼个你死我活,算什么家国?

李渊后来把皇位让给了二儿子李世民。太上皇这个身份其实是有些尴尬的,活着的时候是前任,死了以后才好被后人论说。李世民非常清楚这一套路,玄武门之变也顺便清理了家族矛盾。他上台后,动作麻利。紧接着贞观之治,内政修明,对外打仗也不含糊。西域、朝鲜、高句丽,谁不怕他?可朝堂里的文臣武将,个个都是人精,到底听的是谁的?外头说的盛世,其实也不过是强者的游戏罢了。是不是靠着狠辣和手段才有贞观之治?

到了李治,他是李世民最小的儿子,却意外登基。李治的性格偏柔弱,不像他的父兄。最开始外有老臣辅政,内有一众后宫女子。时势造英雄可是造不出李治这号人。文官清流,武将干政,朝廷权力僵持之间,李治一度左右摇摆。等到武则天上位,没人拦得住,甚至连李治也被她管得死死的。废后、宫廷斗争,武则天一手策划,她能成长到那个位置,也是气数之使。有人说她狠,实则她懂得时局的顺手推舟,把满朝文武玩得团团转。

武则天当政,改国号为周,称帝洛阳。她既不是男子,也不是传统意义上的贤后,却能掌权四十余年。朝堂之上,老臣们表面顺从,暗地里自保。武则天的“武周政变”,宫廷阴谋一个连着一个,看似无懈可击。其实洛阳的繁华之下,政权更迭到处都是陷阱。她能活到八十岁,真不是靠运气。那么女皇登场,到底是大势推动,还是个人意志呢?谁又能说清啊!

中宗李显,这个名字没什么分量。两次登基傀儡皇帝,他被母后利用又被妻子毒死。朝堂的权力表面平稳,骨子里却沦为妇人之手,他一生都没做过真正决策。或许也不想做吧,他更像个被历史推着往前走的人。朝代的命运能被个人左右吗?还是只能顺应潮流随波逐流。

唐睿宗李旦,温吞性子,三让皇位。他生不逢时,母亲权势滔天,兄长争权,日本、朝鲜都在暗地里观察。李旦两次称帝,基本都是替别人擦屁股。其实,有时候让步就是保命之道。可人心难测,朝局变幻。谁也不知道下一刻自己是不是祭品。

少帝李重茂仅存一个月,唐隆政变就把他推下王座。没经历多少事就结束了,史书就几行字。死因不明,甚至连流落民间的传说都少之又少。他是被权力撞个正着,又瞬间被历史遗忘的人。

李隆基,开元盛世,是唐朝的最高潮。他早年明察秋毫,任用贤臣姚崇、宋璟。安于朝政,百姓安居乐业。不过,他中后期迷恋两件事,一个是杨贵妃,一个是安禄山。纵容宠臣,搞出了安史之乱。盛世转眼崩塌,满地狼藉。长安废墟里,民不聊生。他到底该被赞还是骂?

肃宗李亨就像是临危受命的实干家,面对安史之乱,哪还有什么皇帝的尊严。他在灵武称帝,靠着郭子仪、回纥骑兵才勉强收复失地。乱世里的皇帝都狼狈,军队、粮草、官员,奇缺无比。安史之乱结束算胜利吗?民众死伤无数,藩镇割据,从此一发不可收拾。

代宗李豫时代,好像一切回归平静。其实只是表面的风平浪静。藩镇自立,钱粮、军队、权力,皇帝手里越来越少。代宗的统治,偏向于协调和妥协。政治生态变了,再也不是“圣君”出场号令天下的时代。也许皇帝自知无力,索性放权?

德宗李适,想恢复中央集权,发动削藩战争。没算计好,导致四镇之乱、泾原兵变。唐军连续败北,失地失人心。史书说他勤政,但实际收效有限。权力重心下移后,割据势力不可收拾。强行收权,反而成了催化危机的引线吧?德宗一生都在和局势较劲,赢得了什么呢?

顺宗李诵很快就失败了。永贞革新,不过昙花一现。被宦官幽禁,退位只活了不到两百天。变革总是难以进行,而宦官势力死死掌控朝政。其实,唐朝后期,权力早已不是归于皇帝的私产。顺宗的彻底失败,是不是连声叹息都不需要?

唐宪宗李纯,元和中兴,好像又有起色。开创“大中之治”,可是晚年迷信神仙,竟为宦官谋杀。元和时期,社会相对安定,百姓生活还算说得过去。元和中兴之后,谁还记得皇帝到底做了什么?

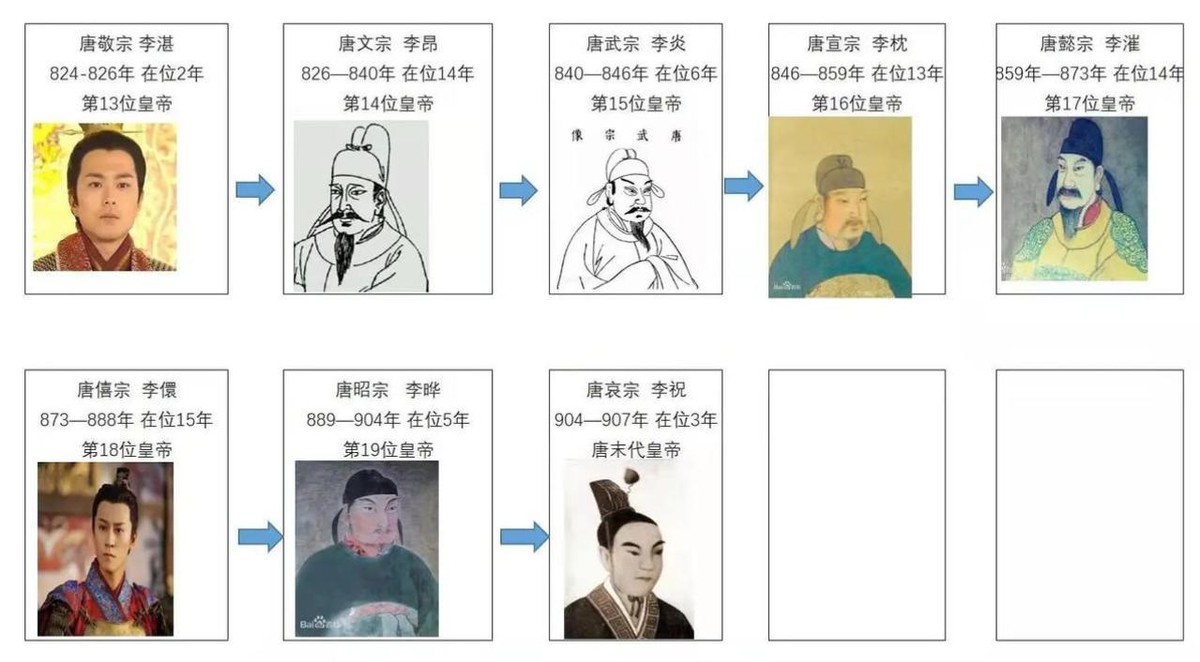

到了穆宗李恒,短命,享乐,服金丹就“驾崩”。唐朝皇帝自此越来越短命,权力更像一种负担。穆宗的蹉跎只换来宦官的专权,政事日益荒废。金丹的流行,其实是皇权虚弱的写照。

敬宗李湛,蹴鞠和夜狐是他的全部生活。沉迷玩乐,不理朝政。三年死于非命,宦官乱政又添一笔。年轻皇帝难以掌控,无法自由选择。唐朝后期,皇帝像是宫中的玩偶,无力扑腾。

文宗李昂试图反击,发动“甘露之变”,想消灭宦官。失败了,被软禁。甘露之变成了皇帝短暂反抗史。实际上,文宗心有余而力不足。皇权被架空,宦官集团势力难撼动,帝王只是摆设。

武宗李炎进行灭佛运动,拆毁佛寺,没收财产。全国佛教陷入危机。实际上,宗教与政治本就纠缠不清。佛寺多是社会福利机构,灭佛引发经济与信仰双重恐慌。武宗的“会昌法难”,到今天仍有余波。灭佛到底是权力的需求,还是时代的变革?

宣宗李忱在位,大中之治,社会相对平稳。有人叫他“小太宗”,他没做过大动作。其实,恰逢天下稍定。百姓怀念他,是因为他低调有余,高调不足吧。太平只是相对,并非绝对。

懿宗李漼、僖宗李儇,相继把国家带入混乱。懿宗听不进谏言,地方更加苛刻。僖宗热衷于游乐,宦官田令孜操控朝政,引爆王仙芝、黄巢起义。社会动荡不安,百姓苦不堪言。哪个皇帝确实想收拾残局?也许他们只是无法控制局势,根本没有机会。

昭宗李晔努力有所作为。联合军阀,打击宦官,尝试收复权力。最后被宦官与地方割据势力夹击,连命都没保住。历史到这里,还能说皇权是万能的吗?

哀帝李柷,岁幼即位,根本就是傀儡。朱温篡权,弑父逼禅。最后鸩杀李柷,唐朝289年正式结束。史书只留下一句“政事皆为朱温所掌”。一个时代就这样戛然而止,谁会在意哀帝的悲剧?

唐朝,有过贞观、开元的盛世,也有安史之乱后藩镇割据的泥潭。权谋、政变、宗教、外戚、宦官兴衰,目不暇接。历史书里写的而已,现实一定比故事更复杂。有人觉得皇帝可以改变命运,有人说时势制人。到底是谁主宰了王朝兴亡?还是大家都在随波逐流,漫天迷雾之中各自挣扎?

盛世里盛名,乱世里苟且,唐朝没有永恒的答案。前后皇帝,有的善于谋划,有的只懂享乐,有的谨慎又多疑,有的冲动而决绝。真说起来,每个人只是时代的其中一环。至于对错、成败,一点点迹象就能颠覆认知。

谁说政权更迭有章法?玄武门血案、安史之乱、会昌法难、甘露之变、黄巢起义,包括这些说不清道不明的政变,每一步都让唐朝分崩离析,又一度回光返照。盛世和末路本就没有绝对分界,想活得久一点,往往也只能靠一点运气或者巧合。

栉风沐雨近三百年,辉煌与衰落交替出现。历史的长河怎么梳,也有断裂和盲点。没人能保证成为典范,每一个帝王都有瑕疵。盛世不是标准,乱世也不是反例。唐朝的故事,大致就是这样,不如让大家各自去翻——谁真能找到最精准的答案?

或许,没有答案才是最好的结局。