从土房到制服厂:那些年陕西女监的变迁

1955年,老陕西省第一监狱刚动了添设女分监的心思,说起来,这地方的起步也挺简单。你想象一下,眼前不是高墙电网,而是一圈土墙,房顶上铺着捆捆草,屋里连正儿八经的桌椅都难找。别说什么现代化,警察同志那时候连个像样的工具都摸不着,只能边琢磨边动手,将就着带女犯人们“顺手”干点活——真的是土房里摸爬滚打,边学边干,从头熬出点样子来。

有时候我会好奇,那些年,坐在泥地上拉纱扯线的女人们,心里到底怎么想的?冬天冷飕飕,脚下半干不湿的泥土印着脚印。她们手头上的活计,说起来也没啥高深:纺线、织布,纺车吱吱呀呀,织机咯吱咯吱,偌大一屋子,空气里争气的是尘土和粗布的味道。有的女犯忍不住叹气,但也有人一边干活一边唱起过去的小曲——那种歌声,混杂着木头与铁丝碰撞出的回响,倒是在昏黄的光线里衬出些人味来。

警察们也不高高在上,很多是头一回带女犯,有点拎不清。偶尔瞪着眼喊快点,其实也在边上笨手笨脚帮倒忙。想教人织布,自个儿有时也被纺车缠住了袖子。那个时候监狱的名字还乱七八糟,先是叫省一监女分监,改来改去的,听着跟“外来媳妇”一样不正式,露着一股“寄人篱下”的味道。

一眨眼到了1978年,女犯人们都集中到了一处,整个陕西的女犯都不再分散,人就这么一批一批全关进来。新来的犯人,有十八九岁的小丫头,也有白头发的老太太,旧识刚熟悉点儿,又来了新的,这地方慢慢也就成了陕西女人“最后一座城池”。日子长了,谁还会在意牌子上有没有“正式”两个字呢?但偏偏,这名字还真是时不时又要折腾一回。到了95年,牌子换成陕西省女子监狱,这才算真正“嫁出来”,算有了自己的一亩三分地。

这地方能成名,还真是赶了个大潮流。八十年代的时候,上面一声令下,监狱成了“对外开放”的窗口单位。那会儿,外宾稀罕得很。美国、英国、日本,轮番来转。记得有人说,连日本人都成了常客,有一年,一批刚下飞机的“洋人”跑来看劳动展示。有的外宾穿着西装打着领带,站在车间门口,拍照时镜头都透着稀奇,有的人还会抬头看一眼旧草屋顶,大概心里纳闷:这地方怎么比想象中的要原生态?

最让人有点忍俊不禁的,是美国人那回来学“教育改造”。民警教室里拿着粉笔讲流程,服刑的女人们趴在桌上,认真写字做算术。外宾们一边咔咔拍照,一边埋着头记笔记,比大学课堂还认真。还有一次,日本团带着翻译,把鞋脱在门口——到底还是日本人,细节一点没落下。外宾问的也多,什么“制度是怎么出来的”、“犯人你们怎么安抚”……活像在考公务员。

不过,外宾就是外宾,走马观花地过了,也没人真的明白这大墙里暗自涌动的小情绪。看热闹的、带着偏见的、真心来学的,各有各的记忆,但也是借着这些“国际范儿”机会,这座老女监才有了点国内外拿得出手的名气。

其实,说到底,陕西女监这几十年的大事小情,最绕不开的,还是“劳动改造”四个字。最早那会儿,纺车老得像个小摇篮,女人们踩着脚踏,一天下来收获寥寥。但人多了,干的活也就多起来,从纺线、织布,到后面裁衣做裤,工具渐渐从木头变成了铁机子。

八十年代的陕西还像是个小作坊,电织机“突突突”地进了房屋。女人们头一次摸电机,不免手忙脚乱——有的拉断了线,有的打结进了梭口,笑闹一阵。可时间一长,也没什么过不去。那些警察和服刑人,在无数个灰尘飞舞的车间里,磨出了自己的默契:你踩机我收线,午饭还能顺手递个馍。

时势真是推着人往前走。整整跨进新世纪,2001年,监狱竟然申请下了一个叫“秦星”服装厂的营业执照,这可算大事件。缝纫机进来,警服订单来了,服刑人员从零学起,一针一线地缝警服。刚开始做出来的衣服歪歪扭扭,袖子长短不一,领导也只能摇头苦笑。可没两年,厂子开大了,机器声一叫响,流水线成型,省里的案子都敢往女监里拉。

说起来,2005年之后,整个核心生产线都是女性的动作,分工细致地像工艺坊。有老把式会用齿轮换针的新机子,也有刚来的姑娘只会平直地缝扣子,但谁都知道自己的吃饭手艺是在哪里学来的。2008年那阵,厂子通过了质量体系验收,算是“正儿八经”地扬眉吐气了一把。职工和服刑人员隔着围栏偷偷碰杯庆祝——女人们,原本只是“监狱里的犯人”,现在倒是成了“监狱厂里的工人”。

这些年,换新房子、搬新地方,折腾得人喘不过气。真正大变化,其实是2017年。那时候省里说,女监要整体搬到长安。哪像以前一说修新楼大家都当耳边风,这次是真的玩儿大的。前前后后跑调研、画图纸、打地基,民警们下了班都爱拉上同事溜达,站在黄土裸露的工地边,看着一座座新楼慢慢长起来——“咱女监以后也能住上像样的大楼了”,总是有人这么唠叨一句,鼻子里透着点自豪。

新监狱终于落定的那年,大伙儿累得够呛,但也都盼着结果。验收那天,一群人拿着表格、工具,翻楼爬房查水电,连灯泡都要数一遍。合格,全部合格,连角落都达标。那个晚上,老监狱里没多少人睡得着,旧门口的梧桐叶子哗啦啦掉了满地——没人说怀念那老土房,但多多少少,还有点不舍。

搬过去后,新的生活开始了。屋子宽敞了,警察办公室大了,教室的投影设备能清楚放电影。女犯们偶尔会小声说,以前一到雨天屋里漏水,现在再也不用担心被褥发霉。

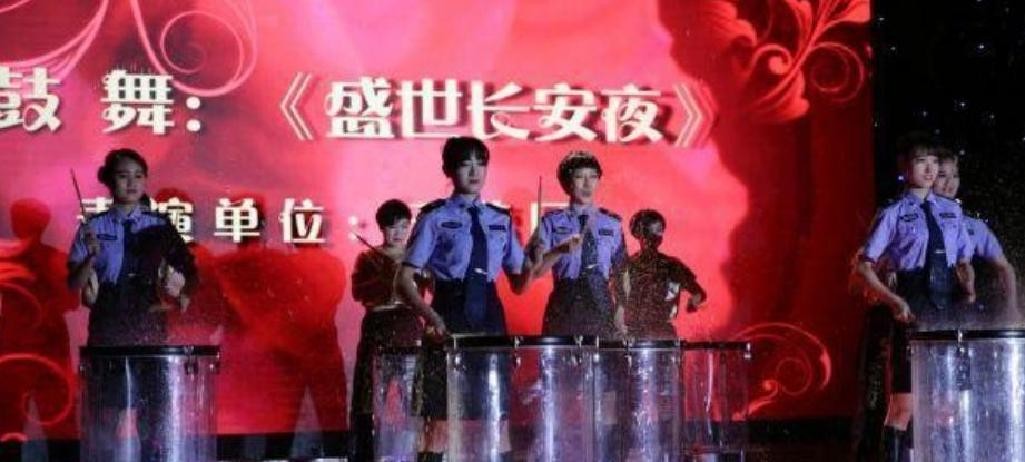

其实,这地方最特别,也许还是那些“出狱前最后一站”的人。2019年,监狱搞了个服刑人员就业推介会。二十多家企业进来,三百来号即将重获自由的女人们排队展示技能。一进会场,先是集体跳舞、弹琴、唱歌,各种才艺轮流上台,谁也不想输。跳完还不算,最自信的几个姑娘穿着自己缝的衣服来场“服装秀”,要让外面来的服装厂经理看看,“手艺不比你们厂子里的差”。

别看有些服刑人平常不善言辞,但到了现场,眼里全是亮光。企业那头老板看着简历,点点头,有个带餐饮招聘的,直接数出工钱、包吃包住。有人冲着物流问细节,有人一手递上纸条,一手还不放心地多问一句,怕自己进了厂还是外人。

在监狱里,每张求职表都被重重地攥着,名字旁写了一技之长——缝纫也好、茶艺也罢,能有一条出路,就是生活的希望。“推介会”的一小时,有五十多个女人直接被签了下来,剩下的也不慌,至少信息全存在微信小程序里,不会被遗落在某个角落。

人这一生,常常像是绕了一圈又一圈。陕西女监也是,一路从土房到新楼,从纺车边的土气日子,到寰宇访客如织、订单涌来的现代工厂。人也许没得选命运的起点,但每一个活生生的故事,都是自己一针一线缝出来的。以后呢?这些出狱的女人,是不是都能靠两只手,好好走下去?谁也说不准,但她们有了一条新路——就像女监这些年,从泥泞小路,慢慢踏向光亮。