李光耀和他的“三语悬案”:新加坡的语言赌局

有时候,一句简单的问题就像沙子进鞋——总让人走不利索:新加坡明明满大街都是华人,怎么偏偏官方语言却首推了英语?华人七成多,说自家的话反倒成了“附加选项”,不觉得别扭吗?可李光耀偏就这么做了,还说得理直气壮:要国家不散架,就得这么来。有人听了摇头,有人觉得深以为然。其实故事说起来,还真比职场英语八级复杂得多。

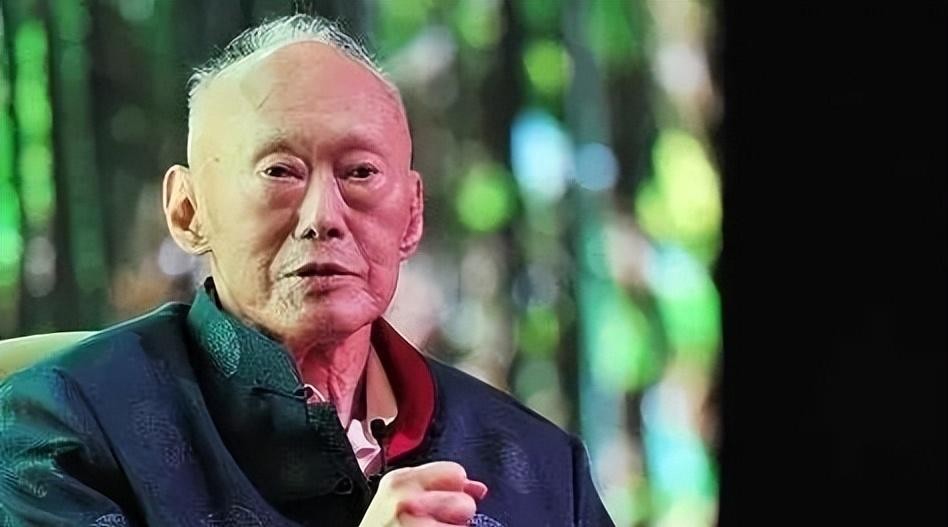

熟悉新加坡点历史的人大概知道,李光耀不是空降下凡的权威。他1923年土生土长,家里祖上从广东梅州飘洋过海,到了南洋这片地头。早期靠做点生意混口饭吃,慢慢也安了家。李光耀的少年,大致就像那代南洋华人孩子,混在潮州话、福建话、广东话里长,反而是标准普通话,他小时候一句也不会。家里有点阅历,舍得出钱让他上好学校。莱佛士学院、剑桥这些响当当的地方,都是靠英语才混出来的。他那双能看清人心的眼睛,也是在两种文化里慢慢练出来的。

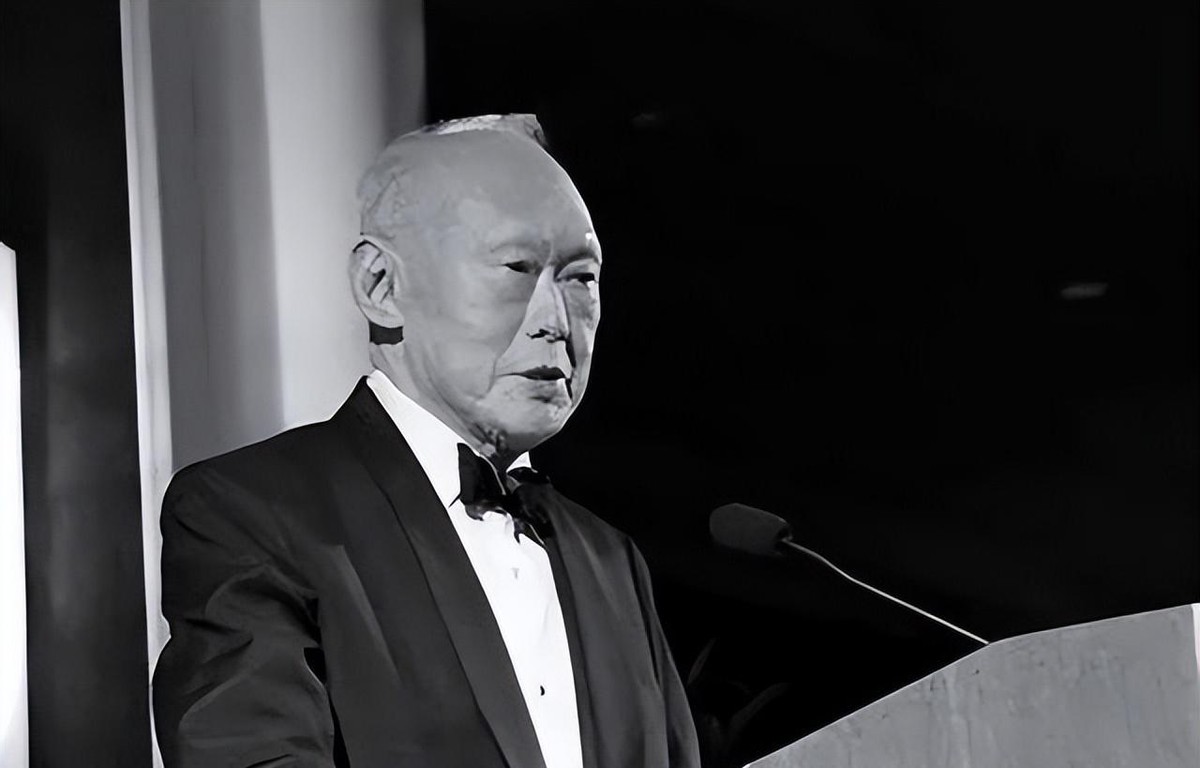

有人觉得他“崇洋”,其实他更像那个时代里最聪明的杂交种——会算账的,舍得下决断的。上世纪五六十年代,新加坡什么样?说好听点是多元团结,说难听点,各族就像握不紧的一把沙。你有马来穆斯林,你有讲泰米尔的印度裔,华人自己还分成了说各地口音的“小帮派”。年年都有摩擦,1964年还炸开了锅,种族骚乱害死好几百人。那滋味,李光耀亲身领教过,所以他一动脑筋,就知道“语言”绝不是简单的家族私事。

再说也没人给新加坡“主场作战”的机会。独立前李光耀当的是律师,1954年拉起了人民行动党,一路干到了1959年的总理。可建国路上每一步都像踩钢丝,前头有马来西亚不认新加坡做“亲戚”,左右还有印尼虎视眈眈。他明白,把汉语推成绝对主角,只会变成孤岛。你都能想象到开会的场面:马来同事听不懂,印度小孩学半天认不出几个字,最后反而华人占了便宜,谁心里不咯噔一下?

有一回,他提到年轻时学汉语的体验,算得上吐槽:“我都快三十岁了,学普通话噼里啪啦像啃牛筋。” 普通话不是拼音,而是表意文字,一个字得拆开学,声调、形体不搭嘎。甭说马来和印度同胞,华人自家孩子也常常被“笔画”给劝退。英语就不一样了,26个字母排开,拼起来背得快,看的书也多。新加坡想靠港口金融吃饭,学会英语就像自带一把宽路的钥匙。

当然了,这事要是简单到就是“学哪个方便”,也就没这么多脑筋要动。李光耀考虑得更多的是:这个岛屿以后怎么活。他并没死磕汉语、也没拉黑方言,而是明白如果一厢情愿地让七成多数把语言压到其他族群头上,剩下三成就心里不服。他可不像有些政治家那样只讲民族自豪,他讲究社会效率。公务员如果看不懂公文,企业招工处处卡壳,日常生活单靠一家人倒腾私话,国家就像秋风里的水面,碎一地波纹。

大家可能有点意外,李光耀少年时听惯的也就是家乡话。他普通话是成人后学的,磕磕绊绊,都是用“背水一战”的劲头才能混出几句像样的。新加坡尝试过方言、普通话双线推进,但幼儿园里孩子苦,老师也头大。推行英语,初期也难,但架不住英殖民留下的地基,医疗教育、法律体系、对外通商,英语好用成了事实。

李光耀其实没那么“逢中必斥”。他自知文化归属的分量。1979年主动起了“讲华语运动”,强调华人不能忘自己根,但玩得一把好平衡木。他不主张一股脑消灭方言——只是担心社会裂痕再被进一步扩大。咱们可以想想看,他年轻时搞得最激进,后到晚年说起自己年轻气盛,也承认“文化认同”不能全靠学校教条,得靠家庭、靠说话、靠日常氛围自然而然地传。

要说汉语的“短板”,归根结底就三条。第一,这玩意儿学起来确实难,非母语选手常年看着汉字头疼欲裂;第二,马来和印尼是新加坡的门口,汉语虽亲切,但不能拿它当搭桥的绳索,反而会隔绝外面的买卖路。第三,最险的是多族群的地势:谁都不想成主导,大家最好站在一条线上,英语反倒成了共用的中转站。你或许会觉得失落,但也能明白,新加坡这一桌拼盘,就靠着这样四平八稳地拼起来。

话又说回来,无论新加坡的语言政策怎么走,每个普通人过日子时,家里锅碗瓢盆响的,还是自己那点家乡话、亲戚话。李光耀那代人的情感寄托,未必全在官方语言文件上。他们记得泥泞小巷的吆喝、祠堂台阶上的絮叨,那才是血脉里真正流过的东西。可一个国家毕竟不是一个家庭,人多了,规矩就多,你总要选一条对“大家都勉强能懂”的路。李光耀做了选择,他或许也有过犹豫。

有人说他精明,也有人说他冷血,但新加坡能变成如今的模样,这一套算盘起了作用。或许汉语没能当第一,多少留了点遗憾,但在不同身份之间、在大潮流和小日子之间,他毕竟做出了平衡。有些事我们今天习以为常,在当年可是赌上国家命运的决断。下次走在新加坡街头,遇见小贩夹杂着方言和英文、普通话和马来招呼顾客,你也许会突然明白——有时候决定命运的,不是声音的大小,而是能不能让人愿意一起说下去。

而李光耀,那个绕着三种语言做选择的老人,究竟感到踏实更多,还是遗憾更多?这就只有他自己知道了。