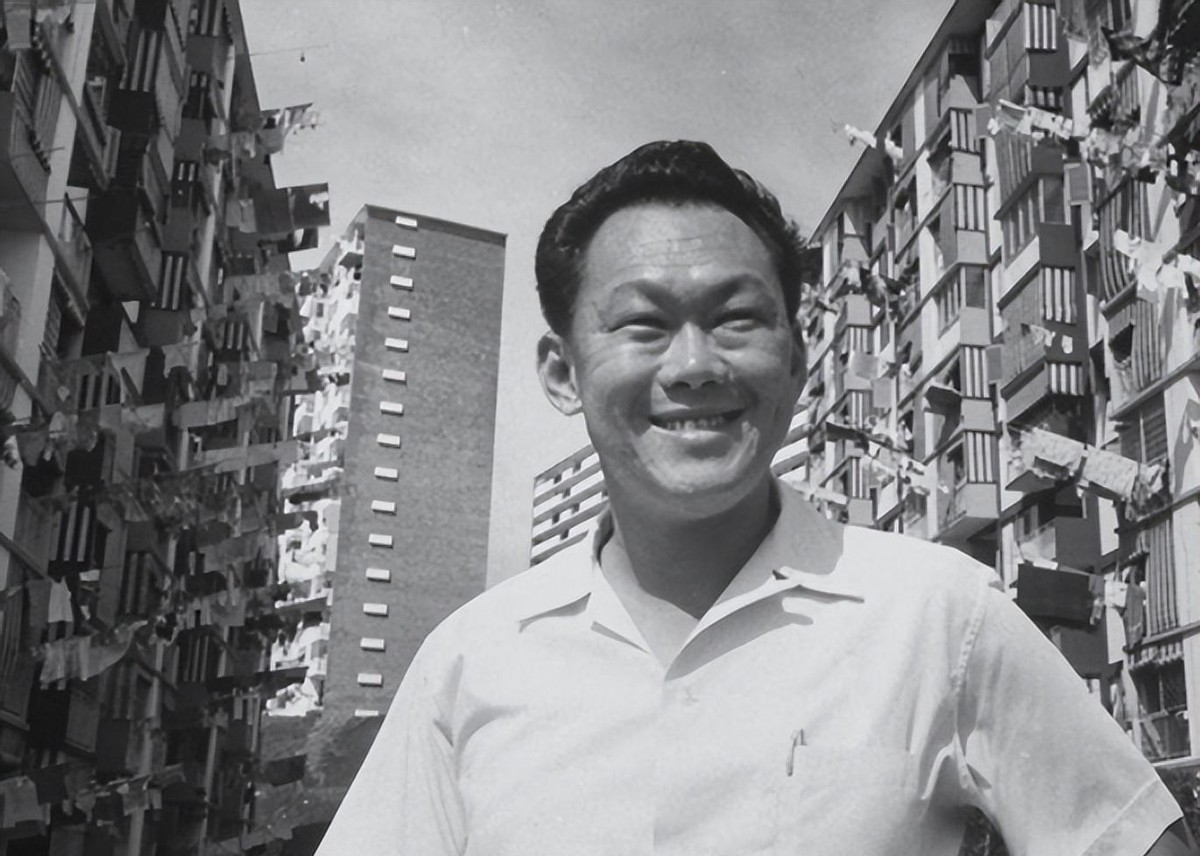

新加坡的独立不是一场欢天喜地的庆典。那时候,哭的人比笑的人多。连顶着总理头衔的李光耀都没法高兴。一个国家,如果连语言都还没定好,未来说得上是什么?

一切都很乱――衬衫还没来得及换,空气里都是不确定的味道。想象一下:街头巷尾的民众,多是讲着各自熟悉的乡音,有人用福建话喊着早餐,后头又蹦出来一串粤语。李光耀这头,刚从马来西亚的“赶人处”转过身,还没喘口气,就得摊开纸笔,把国家重新拼一遍。

官方语言?华人满街跑,汉字绵延百年,邻里乡亲照理都熟得很。但李光耀偏偏做了个谁都没想到的决定――干脆用英语。别说市井小民不解气,连政府大楼茶水间都窃窃议论:“难道我们要和自己的母语割席?”是啊,要把家门口的汉字拎出去,是多少人心里的拧巴。

但李光耀不是没纠结过。他不是那种一拍脑门拍板的大老板,更多时候,夜里独坐案前,不自觉就回忆起自己当年在剑桥嗑英语的日子,也难免琢磨中国人千字文的艰深。新加坡刚独立那阵,资源少得掉渣,地盘小得可怜,经济连过日子的油水都兑不上。日子难,钱难,人也难。那时他心头一横:如果按老路走下去,大家是不是得一直跟贫穷死磕?

其实,新加坡的底子,说好听点,是“多元”。说不好听,就是一锅杂烩。福建广东海南各自抱着自己的口音,印度裔又在一旁另立壁垒。彼此相识,却很难说是“一家人”。怎么让这么一群人有机会一起走远,不至于明天再闹一场民族分裂?说到底,语言这件事,在那会儿,不只是沟通,更是身份认同,是归属感。

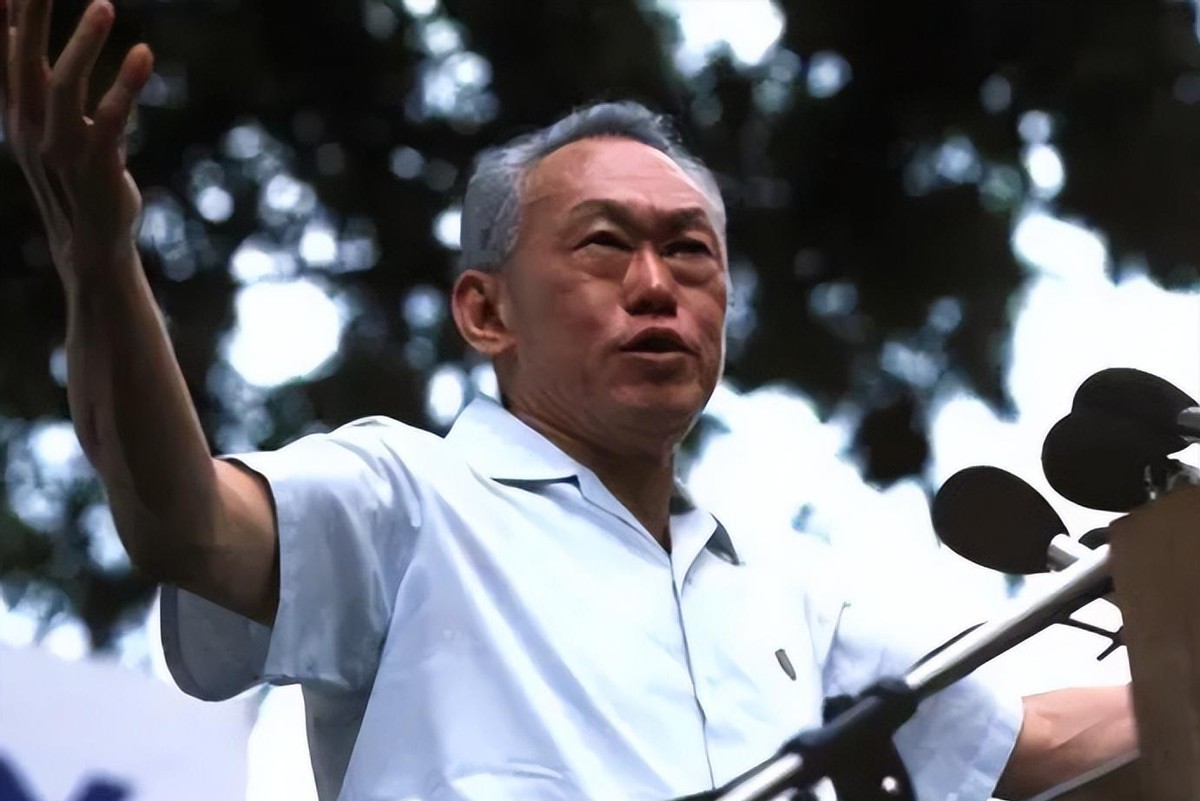

很多人说,新加坡既然华人扎根百年,传承着汉字,自然该让汉语走进政府、学校、路牌。但李光耀却不买这个账。说是冷静,其实挺冷酷:“不能只看眼前。选汉语,华人自己学没问题,可印度裔、马来人呢?让大家都从头学一种复杂语言,国家要不要发展了?”有一次,据说他在内阁会上,苦口婆心劝了半天,一口气把半本字典都翻出来――汉字太难,想让多民族一起认字太累。

而且,英语可不是凭空冒出来的。英国殖民那些年,多少人打交道就是靠英语。大多数人或多或少会说两句,至少不是从零开始。他心里清楚,要让新加坡走进国际社会,语言得“通关”。他不是只想着和华人兄弟话家常,更是想跟世界各国说上话,让新加坡有票子,有未来。有点现实吧。但人在那个位置,也只能现实。

为此,不惜牺牲南洋大学――新加坡那所教汉字的老牌学府,几乎被一刀封了。那一年的学子,跑去抗议,很多家长急得掉眼泪。有人骂他:“你忘了自己的根!”他却愣是咬牙没松口。这种狠劲,其实很李光耀。哪怕是痛苦的决定,也要坚持到底。

不过——事情没那么简单。一边是骨子里的传统,一边是国家的生死。他苦口婆心讲了再讲,最后还是让英语上位。有人悄悄说,这是不是在对祖辈断绝情义?但更多人其实选择了沉默,只盼着生活能快点好起来。

后来的故事,大家在新闻里都看见了。新加坡的工厂一家家建起来,外资和贸易纷纷进门,民众的生活慢慢宽裕了。英语让他们成为世界的“通用插座”,是谁来了都能搭得上话――美国也好,英国也罢。大多数人没再纠结语言这档事,毕竟手里有饭吃,比啥都真。

当然,有心人还是会问――李光耀真的就不要汉语了吗?答案当然不是。他骨子里对中国人也有少不得的亲善。平日里,时不时就和中国来的朋友用中国话打趣。他知道,哪怕官方不用汉语,家里灶台旁、商店招牌下,汉字还是底色。只是国家的发展,需要一条路先铺出来。

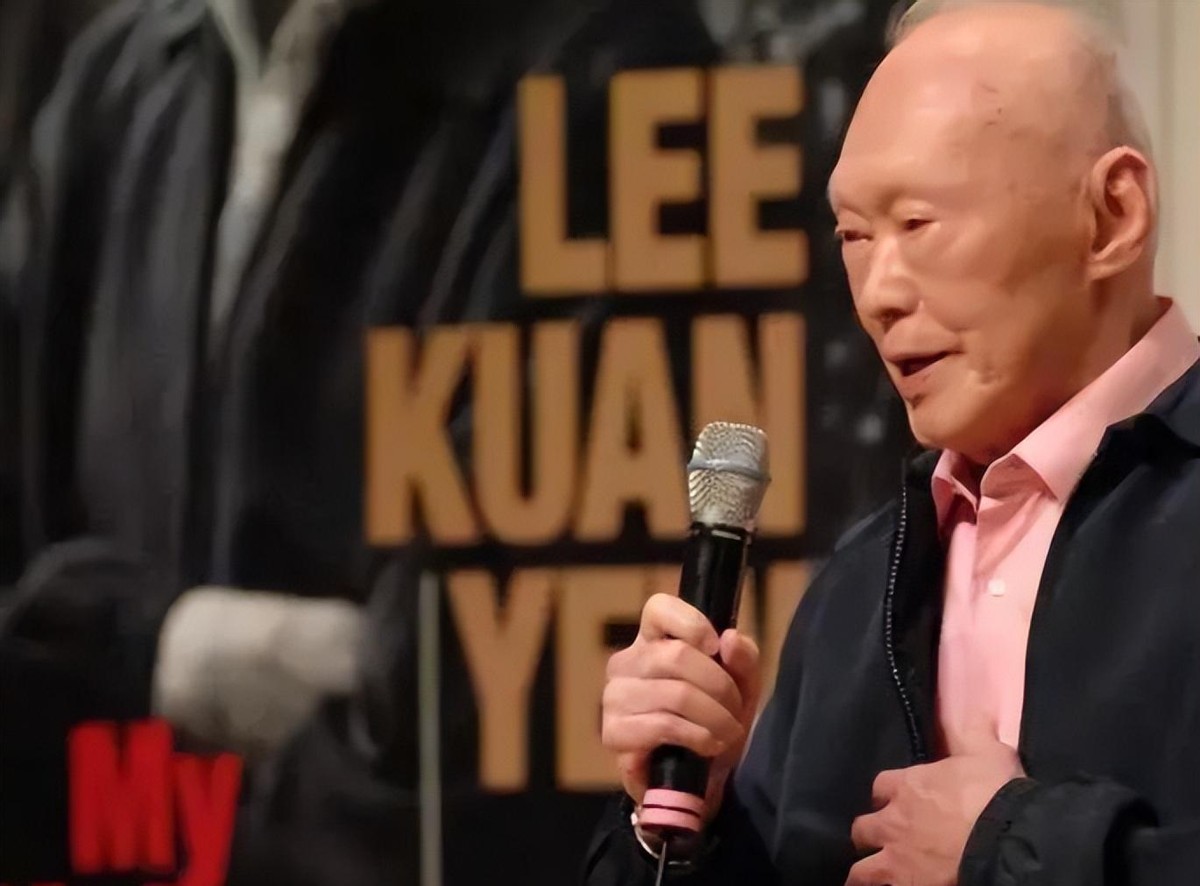

时间证明了他的决断。新加坡慢慢翻身,成了亚洲“小巨人”。那个曾经为选什么语言操碎心的李光耀,最后活成了无数人敬仰的“国父”。政策再争议,民生是硬道理。只是他或许没料到,几十年后,中国突然变成了经济大国,汉语也像涨潮一样在世界蔓延。新加坡不得不放松管控,越来越多的人开始重新学习汉语。甚至演艺圈的明星,隔三差五,跑去中国发展。

现在的新加坡,小孩上学,依然要学英语,但回到家里,又跟爷爷奶奶掺着福建话、广东话说笑。语言像一道桥,也像一条河,时而湍急,时而静流。李光耀当年的决定是冒险,更是不得已的权衡。或许他会在夜深无人时轻叹一声:“语言只是工具,活下去才是根本。”

故事到这,也许该停一停。语言的选择,终究是一代人心里的痛与光。李光耀那个年代,谁敢说自己没纠结过?时代的潮水总是捞走一些旧东西,也会顺手带来新的可能。我们不知道未来新加坡会不会全面拥抱汉语,还是继续拿英语当主角。但有一点,是李光耀用一生在证明――真正的选择,总是复杂混沌,夹杂着疼痛和希望。我们常说,世界那么大,总有一道路要走。你,我,还有那些在语言里浮沉的人,都正在路上。