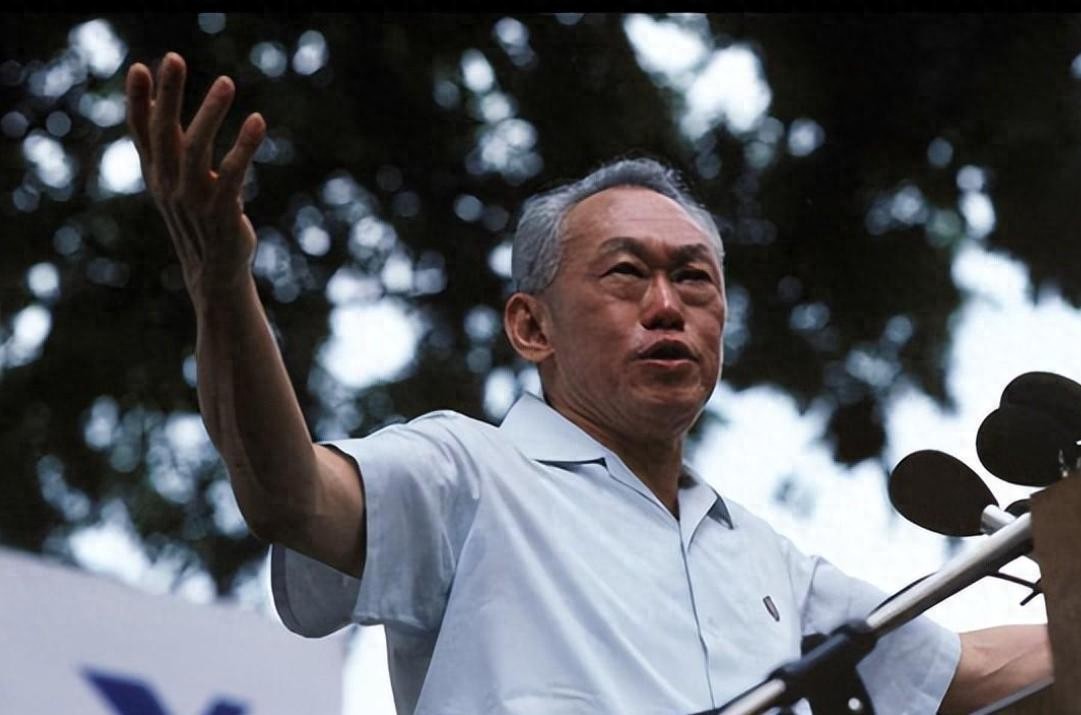

新加坡“选语言”那年:李光耀的棋局与岛上的留白

有时候,一个国家的命运啊,其实就藏在几句日常对话里。说什么话,用什么字——这是街头巷尾、也是国运兴替的大事。李光耀当年摊开新加坡的地图,有没有在心里踌躇:一座小岛,四种语言,挑哪一把钥匙,能打开未来?你说,选汉语行不行?华人最多嘛。但真要下决心,没那么简单。

镜头一下转到1965年。那是个汗流浃背的夏末,新加坡刚刚说“我们不做老二了”,从马来西亚独立出来。气氛很复杂,外头有人喝喜酒,有人仓促转岗。独立的烟火还没散呢,这岛上就炸开了锅:以后孩子们到底学哪门语言?墙上的告示牌用什么写?这真是比发黑钱还要难的选择。

要说起源,得把时间倒回到两百多年前。1819年,英国人带着商人的小算盘,顺着马六甲海峡直奔新加坡。那个时候,这地方算不上大城大邑,但地理长得好——港口像个天然的饭碗,谁掌握这里,谁就能守住四通八达的商路。英国东印度公司一来,码头、仓库、官署拔地而起。一夜之间,商船密布湾头,各路人马扎堆,货物进进出出,新加坡成了东南亚货物的中转站,也成了人情、口音、规则混杂的小镇。

有了买卖,自然就有各种“老板”和“伙计”。最开始是华人、马来人、印度人,还有一些远道而来的阿拉伯商人。生意滚烫,钱流得猛,可岛上的分隔也悄悄搭起了墙——有华人街,有小印度,有马来村,人们吃饭、祈祷、起纠纷,拐个弯就是不一样的规矩。

老一辈的华人大多是福建、广东那一带漂来的。他们自个儿租了房,建了寺庙,弄了会馆。白天做小买卖,晚上打点麻将。这帮人算机灵,能拉拢资源,心里惦记着把儿子也教成“灵光仔”。慢慢儿,汉语的声音就成了小巷里最常听见的一种——但别忘了,只是“之一”,也“最多”,可并非全岛都理所当然服。

马来人呢,干的多是靠天吃饭的活计,捕鱼、种地,偶尔进城找口饭碗。生活不像华人那么“花活”,可毕竟是本地本土,有自己的乡愁。印度人则是后来,英国人一招呼,有的是流民和工匠过来,修路、守法、做生意,语言也跟打铁声一块儿响。

你要问日常生活,最热闹的就是菜市场。卖菜大妈用福建话吆喝,拉黄包车的咕哝着马来语,羊肉摊老板则来一串莫名其妙的印度话。一次逛下来,耳朵都得麻半天。节日倒成大团圆:春节、排灯节、开斋,哪个不是全岛通宵达旦,空气里混着腊肠、咖喱和椰浆饭的味道——可是大家心里都明白,热闹背后还是各过各的,语言这东西,真要统一起来,难得很。

事实上,从英国人统治时代开始,马来语就挂着“官方语言”的牌子。毕竟这是马来人的地盘,但那时候,英语才是真正通行无阻的一把钥匙——官文、判案、银行、船运,英语才管用。倒是普通小民,各讲各的话,互相打着擦边球。

独立,意味着得自己拿主意。李光耀那时刚踢开大国的影子,紧张得头皮发麻。他知道,仅凭汉人的数字优势强行定汉语,会让马来人心里咯噔一块,印度人也不得劲。可如果不选汉语,又怕伤了华人的面子。每个族群都盯着,他选哪一边,都是火山口。

其实,李光耀私下里并不迷信“族群优先”那一套。新加坡在他眼里,是一盘要下几十年的棋,找哪种语言作为棋子的“底色”,更得讲平衡。况且,汉语当时没有成熟的拼音,听说读写对非华人来说就是天书。你去问个马来孩子“会不会四声”,那他八成更乐意摸摸鼻子,换两个馒头。

而且,也不是所有的华人都讲同样一种汉语。福建话、广东话、潮州话,各自为政,不少老头老太太连普通话都不是很顺溜,更不用说让马来人和印度人学了。所以,语言既是纽带,也是墙壁。

李光耀考量再三,实际上心里更想找一个“大家都能接受、谁都不吃亏”的解决法子。英语,看似外来,实则在这岛上已经有了点根基。而且最重要的是,它没谁家的旗子,谁都不能说自己吃亏。而且,有了英语,新加坡一下能和整个世界掰手腕,不用只守着一亩三分地。

咱们讲故事,不能只说大政方针,还得看看当时的市井气息。有一些老师,那时候在学校夹着讲义,嘴里一会儿喊英文单词,一会儿教孩子写方块字。学生背着破书包,常常搞不清什么课说什么语言,写错了作文就被老师揪着耳朵。下午放了学,西装笔挺的公务员用一板一眼的英语开会,晚上回家,还是放开了讲地头话。

政策要落地,哪有不疼的。许多老人一辈子没说过几句英文,看着孙子孙女叽里呱啦,自己反倒像外人。茶楼、会馆、庙里,多少次为“该用哪种字写公告”争到脸红脖子粗。李光耀自己也不时斟酌:“做这决断,算不算连根的事?”

当然,他没停在“华人优先”或“权宜之计”。选择英语,是一种冒险,也是一种放手。他希望新加坡是个插头顶天、脚踩地球的小国——既不迷信老祖宗,也敢跟时代比拼。与此同时,官方依然留下马来语、汉语和泰米尔语的位置,让每个人都能找到那个“属于自己”的腔调。

语言不是铁律,是温热的生活。多年以后,地铁里还是能听到几种方言、几种歌,有时候一个家庭里,三代人用三种不同的语气。“用哪种语言生活”,有时候反倒成了个人成长的拐点。

回过头看,假如当年选了汉语,会不会有另一种新加坡?谁也说不准。只知道,每一个沉稳的决定背后,都是无数夜里睡不着觉、无数次大堂里的争执和小巷里的窃窃私语。

再小的岛,也会有自己的苦难和智慧。你说,判断一家人的亲疏,有时候听的就是他们餐桌上的对话外泄的语音和神色。新加坡选官方语言,其实就是全岛人在饭桌上谈了很久很久的话题。

李光耀走过的棋,远不止于语言。可有意思的是,这一粒子落下,江湖上新的风声也就此展开。语言也许定义不了血缘、过往,但它能决定一群人今后在世界怎么发声。谁又敢说,这不是另一种家国的肖像呢?