女子之美,不仅在于面容装饰,更在于声容,即声音与仪态。

关于仪态,多用“仪态万方”形容女子之美,出自张衡《同声歌》:“素女为我师,仪态盈万方”。后清朝纪昀在《阅微草堂笔记》中以“脂香粉泽,彩服明珰,仪态万方”形容佳人美貌端庄。如果说日常女子的仪态动静之美可以“娴静犹如花照水,行动好比风扶柳”一句来概括的话,那么当美人翩翩起舞之时,那体态轻盈之美则难以寥寥数语描绘。比如白居易在《骠国乐》一诗中有诗句:“珠缨炫转星宿摇,花鬘斗薮龙蛇动”,就是形容舞女身姿曼妙、舞姿翩然。

陈柏言作品

若论形容女子体态舞姿之美,曹植在《洛神赋》中的一段描写堪称经典: “其形也,翩若惊鸿,婉若游龙。荣矅秋菊,华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波”。这段话描写洛神翩然而至就像惊飞的鸿雁,婉转移步向弯曲盘形的游龙。她的光彩照人如繁华秋菊,又仿佛是华美茂盛的青松。她的身姿隐隐约约像轻云遮蔽明月,又浮动飘摇像是风吹着雪花。远远望去,她光亮洁白就像是朝阳初升时满天云霞;走近观察时她明亮如芙蓉出水。寥寥数句,曹植笔下的洛神优雅轻盈、亦动亦静的美人形象便跃然纸上。

《洛神舞》

说到女子善歌者,不得不提“余音绕梁,三日不绝”的韩娥。韩娥的故事记载于《列子 汤问》,其中写道韩娥歌声优美,在雍门卖歌离开后余音绕梁、三日不绝:“既去,而余音绕梁欐,三日不绝,左右以其人弗去。”此后她遇到侮辱,哀泣悲哭,城中老少相对流泪、三日不食:“韩娥因曼声哀哭,一里老颂悲愁,垂涕相对,三日不食。”后她被城中老少追回,“娥还,复为曼声长歌”,又作欢乐歌声,城中老幼都一改愁容,欢乐如常。此后,“余音绕梁,三日不绝”就被用来形容美妙绝伦的歌声。

除了“余音绕梁,三日不绝”的韩娥,还有白居易笔下“唱到竹枝声咽处,寒猿闇鸟一时啼”,也写出了歌者哀歌的哀婉凄凉。白居易笔下的歌者在夜晚唱起竹枝词,歌者“声咽”,甚至连寒猿闇鸟也被感动而一齐哀鸣,可见歌者歌声优美悲伤,感人至深。

自古以来,歌舞之美相辅相成。“舞势随风散复收,歌声似磬韵还幽”,写的就是女子的舞姿随风散开又收起,歌声如乐器铿锵有力,有韵律又悠扬。

学习歌舞除了表演谋生外,还有审美功能,比如李渔认为,女子学习歌舞对声容有着极大的益处。在短文《歌舞》中,李渔具体讲述了女子舞台声容的美学。开篇李渔指出,古代人教女子学习歌舞,“非教歌舞,习声容也”,目的并不是学习歌舞,而是学习“声容”。

但是为什么教“歌舞”可习“声容”呢?李渔解释:“欲其声音婉转,则必使之学歌;学歌既成,则随口发声,皆有燕语莺啼之致,不必歌而歌在其中矣。欲其体态轻盈,则必使之学舞;学舞既熟,则回身举步,悉带柳翻花笑之容,不必舞而舞在其中矣。” 这段话的意思是:如果想让女子的声音婉转动听,就要让她们学习唱歌;学成唱歌后,随口一说话如同“燕语莺啼”,不需唱就已成歌了。如果想让女子的体态轻盈,就要让她学舞蹈,舞蹈熟练后,一回身一抬脚都会带着柳翻花笑的姿容,不必刻意舞蹈就已成舞蹈之姿。

虽然自古“声容”二字非常重要,但后世人多有误解。后世人常以为声容是属于歌舞的,这样的话,“是歌外不复有声,而征容必须试舞”,也就说除了唱歌就没有声音、想要观赏女子仪态就只能看她舞蹈。这样的话,“凡为女子者,即有飞燕之轻盈,夷光之妩媚,舍作乐无所见长”,只要是女子,即使如赵飞燕一样体态轻盈、如夷光一样妩媚艳丽,也一样除了歌舞再无长处了。

李渔再次强调了声容于歌舞之外的重要性,因为即便歌舞可以习声容,但“然则一日之中,其为清歌妙舞者有几时哉”,一天之中一位女子轻歌曼舞的时间能有多长呢? 所以李渔认为,“歌舞二事,原为声容而设”,而非“‘声容’二字,单为歌舞而设”。

总体阐述了“歌舞”后,李渔在《歌舞》一文中具体阐释了女子“歌舞”在“登场演剧”方面的学习方法和重要性。

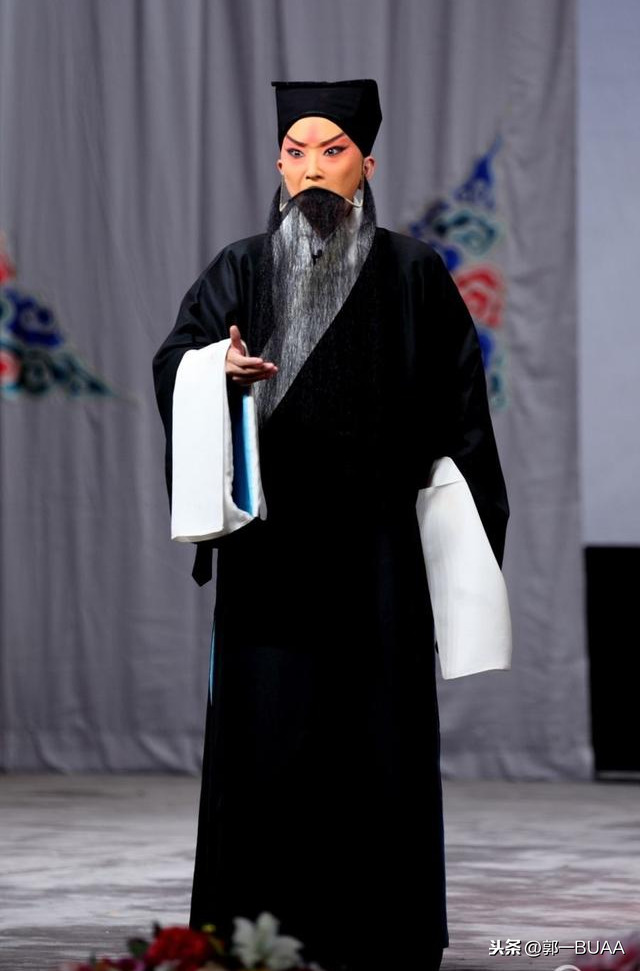

穆小玫京剧人物

李渔认为,歌舞练习与舞台声容之美的培养应遵从以下三点。其一,取材,也就说按照各人音色分配戏中角色。其二,正音,就是纠正演出者的方言发音。其三,习态,就是要培养在戏台上的仪态。

“一曰取材。取材维何?优人所谓 ‘配脚色’是已。”取材,就是“配脚色”。那么取材有什么标准呢?李渔总结了以下几点:“喉音清越而气长者”,适合正生和小生的角色;“喉音娇婉而气足者”,适合正旦和贴旦的角色,“稍次则充老旦”;“喉音清亮而稍带质朴者”,适合外末的角色;“喉音悲壮而略近噍杀者”,适合大净的角色。至于丑与副净, 可以不注重嗓音特质,“只取性情之活泼,口齿之便捷而已”,只要性情活泼、口齿伶俐即可。

“二曰正音。正音维何?察其所生之地,禁为乡土之言,使归《中原音韵》之正者是已。”正音,就是禁止说家乡话,而改为按照《中原音韵》来发音。在昆曲表演中,方言稍微改变就可以唱昆曲的只有苏州郡,“乡音一转而即合昆调者,惟姑苏一郡”。但是苏州郡中又只有长洲和吴县两个地方可以,其他的地方都因为和其他地区接壤,所以带有其他地区的口音,不那么适合唱昆曲。所以李渔说,“选女乐者,必自吴门是已”,挑选女乐的话,一定要选苏州人。但是“然尤物之生,未尝择地”,也就说尤物的出生也不是选好了地方,所以李渔强调了“惟晋用之”,也就说晋人擅长用才。李渔认为,如果发音有方言影响的话,就可以帮助她改过来发音习惯。

既然“四方声音,凡在二八上下之年者,无不可改”,那么具体的正音之法是什么呢?“正音有法,当择其一韵之中,字字皆别,而所别之韵,又字字相同者,取其吃紧一二字,出全副精神以正之。” 李渔讲正音之法应该是将每个韵中挑出韵母相同的许多字,找出其中最紧要的一两个字,全力以赴来纠正它们的发音。“正得一二字转,则破竹之势已成,凡属此一韵中相同之字,皆不正而自转矣。”只要把这一两个关键字的发音纠正了,同韵部中的其他字都势如破竹可以被纠正了。

虽然正音之法已经告知,但练习时仍要注意不要贪多,“正音改字,切忌务多”。李渔认为,正音改字,聪明的人每天最多也就十几个字,资质愚钝的还要再减少一些。而且“每正一字,必令于寻常说话之中尽皆变易,不定在读曲念白时”。就说每次改正一个字的发音,都要保证再日常对话中也完全改过来,而不仅仅是在读曲念白时才更正口音。如果不这样的话,“则但于眼下依从,非久复成故物”,就只是现在暂时改正发音,不多久就又回到之前的口音了。

“三曰习态。”李渔在《歌舞》中说的“习态”,指的是“场上之态”,也就说在戏台上的仪态。李渔认为,关于女子的“场上之态”,“演习之功之不可少也”,意思是不能缺少平日的练习。无论男演员还是女演员,“生有生态,旦有旦态,外末有外末之态,净丑有净丑之态,此理人人皆晓”,无论是生旦净末丑,都各有各的仪态。

关于女子旦角的仪态,李渔认为“男优妆旦,势必加以扭捏,不扭捏不足以肖妇人;女优妆旦,妙在自然,切忌造作,一经造作,又类男优矣”,强调了女演员在扮演旦角时不能像男旦那样矫揉造作,而必须自然而然。但女子演女子,怎么会矫揉造作呢?原来是因为“妇人登场,定有一种矜持之态”,而“自视为矜持,人视则为造作矣”。意思是,女子登台演出的时候会表现出一种矜持的姿态,但是她们自己认为是矜持,别人看起来却是造作。所以,为了避免女子登台时显露出造作之态,就要她们“只作家内想,勿作场上观,始能免于矜持造作之病”,想象成自己就像在家里一样自然而然,这样就不会在台上表现出造作之态了。

女子演旦角其实并不难,而难在其他的生角、末角、净角、丑角,而且“不难于外末净丑之坐卧欢娱,而难于外末净丑之行走哭泣。” 为什么“难于外末净丑之行走哭泣”呢,是因为女子“总因脚小而不能跨大步,面娇而不肯妆瘁容故也”。意思是女子因为小脚所以不能迈大步,容貌娇美所以不愿意妆扮成衰老的样子。对于女子这样的状况,李渔不以为然,他认为演员应该“妆龙象龙,妆虎象虎”。如果扮演一样东西,却被人嘲笑扮演的不像,这是“求荣得辱”。被别人嘲笑,还不如“设身处地,酷肖神情”,认真扮演,获得别人称赞的好。

王佩瑜扮相

况且“美妇扮生,较女妆更为绰约”,美人扮演生角,比她扮演佳人时还要风姿绰约。比如美男子潘安、卫玠,当美女佳人扮演着两位俊俏小生时,不仅可以“场上生姿,曲中耀目”,在舞台上大放异彩,还可以与她们妆扮的小生在花前月下“坐谈对弈,啜茗焚香”,也是在是温柔乡里的另一番情趣了。

关于女子歌舞的记载和描述数不胜数,但多以旁观者、审美者的角度加以评点批判。而李渔则以“教育者”、“培养者”的角度入手,不仅细致地从三方面对如何进行歌舞学习进行指点,还对戏曲女演员在舞台上的声容美学进行了系统性的论述。因此,《歌舞》一文虽短,但于戏曲研究、舞台研究、声容美学研究等方面都有重要意义和价值。