**省会迁郑:一场“搬家”,还是一场命运转折?**

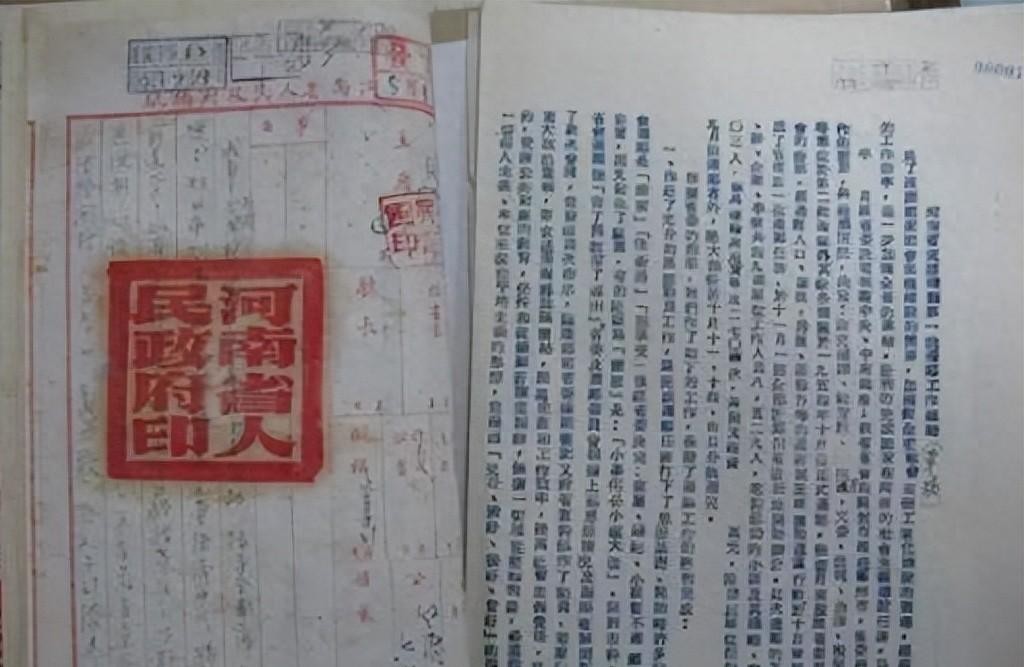

说出来你可能不信,河南的省会,原本并不在郑州。老一辈河南人,总带着点惋惜或骄傲提起“汴京”,念叨着省城变成郑州的那些年。可谁又想得到,1952年夏天,一纸文件落在中南军政委员会案头,竟成了中原大地数百万人的命运分界线。这戏剧性的一幕,说白了不就是一次大搬家?但其中的纠结泥泞,却一点不比谁家老宅拆迁容易。搬与不搬,究竟是现实让步,还是旧梦诀别?

接下来的事儿,还得从几百年前说起。河南古名“中原”,听着就透着点王气。自打“汴梁”封了七朝古都的名头,这块地儿仿佛就该是天下的腰眼。北宋那会儿,开封热闹非凡,码头边南来的粮船络绎不绝,城里能装下百万人。诗人笔下的“八荒争凑,万国咸通”,说的不就是它吗?西瓜摊子、书铺茶楼,连空气里都透着盛世的味道。

可风水轮流转,光靠地理吃饭的日子毕竟是有限的。元明清三代,开封还是稳坐中原省会。可等解放了,局面开始有些发酸。说句心里话,开封的老百姓也隐隐觉得不踏实。一到夏天,黄河就像个脾气古怪的老人,明明是条河,河床却比城头还高。别说大雨连绵,光是看着悬河压城,城里人心里哪有一天稳妥睡觉的?

偏偏这时候,郑州闷不吭声地猛蹿出来。铁路一修,京汉、陇海两条铁皮巨龙就在这儿打了个十字结。外地人一出站就能闻到尘土里混着煤烟的气味儿,看着四面八方来的脚夫、进城的黄包车,郑州像极了青春期突然发育的孩子,胳膊腿窜得飞快。

省里开会,能不能把省会搬郑州,是个绕不开的梗。说实话,反对的也不少——哪有随便丢下祖宗基业的?可再看看那悬着的黄河,再瞧瞧郑州火热的工地、地底下藏着的煤和矿石,谁又敢拍着胸脯说“该留在开封”呢?当时的省领导们,想必也是一边磨嘴皮子,一边嘬牙花子。最后第十三次会议,拍板了。明年,最好就搬。

按说大事定了也该一锤定音,但全国那么多大事,河南搬不搬家,也得中央说了算。没过两周,主席和政务院的批示下来了。这事儿就这样了——不过,毛泽东自己也不放心。不到三个月,他就亲自来了趟河南。

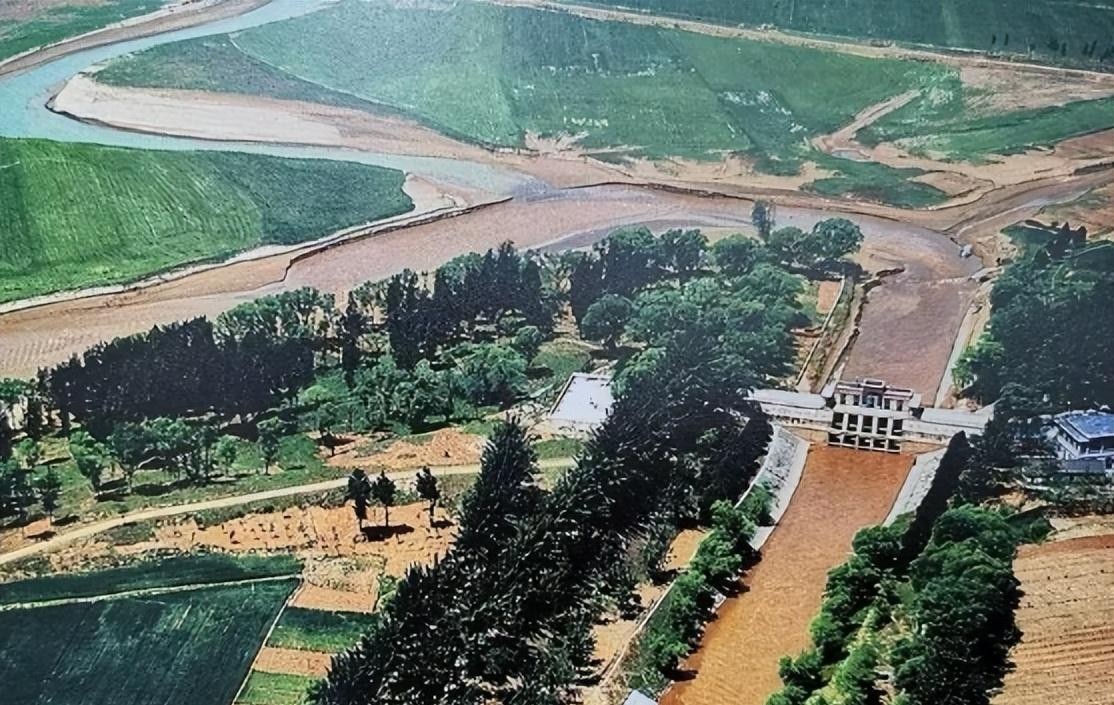

毛泽东考察黄河那几天,天还没上冻。东坝头的风,能把人的脸刮疼。在大堤上,他绕着看,低头踩着碎石,突然蹦出一句,“要是河水真涨到天上去,咋办?”身边的随行干部一时都安静了,没人敢打包票。再看开封柳园口,毛泽东更是直言不讳——这黄河,真叫悬河啊。出点什么事,省里上下齐扑上也未必顶得住。那天他的话,后来省里还用来开批评会:“把黄河的事稳当了,我们都能睡个好觉!”这不只是随口一说,更像个压在省里头上的紧箍咒。

第二天又去郑州,毛泽东在邙山眺望,看着工人们挖渠修坝,听着省里干部讲治理黄河、开发水利的计划,兴奋得咧开了嘴——“变害为利,这才是正道!”字里行间的认可,操心人都听得真切。考察完这一圈,他心里有数,河南怕是只能搬。

一切拍板后,整个官场像被拧紧了发条,大家都明白,这是河南几十年最大的一场“折腾”。新省会搬迁,可不是嘴皮一动笔一批的事。城里人说:“省城搬走,开封可咋整?”郑州人私下撺掇:“得抓紧盖房子,省里人要来了!”在外头拼命投简历的人期待着新机会,还在老城守着一亩三分地的老人却说不清是失落还是盼头。

可这搬家说到底,还不是为了一盘大棋——那会儿国家刚缓过气来,第一个五年计划箭在弦上。国家点名要搞工业化,郑州、洛阳成了重点。苏联专家来了十几拨,图纸、模型摊得满地都是。说郑州要造个新省会,那得是能“放得下”现代工厂与百万人城市的地方。豫东的开封,就算老底子再厚实,可偏偏没工业、没筑大厂的条件。

1953年,大工地轰隆隆地动起来。省直机关新址得腾地,老水井还得改道。临时食堂冒烟时,工头递上来一碗泡饭:“你们再挺两天,政府机关都要搬进来了!”那些工人说不上什么口号,但看得出,他们舍不得离开的,不只是饭菜,还有这段汗水砌出来的新郑州。

当然,新城市的“气质”,说白了是人心慢慢搭起来的。苏联专家设计的城市格局,最先闹出的尴尬,是“不太接地气”。拉条线就想分区,工人干部谁进谁出,生活区、生产区泾渭分明,有点铁板一块的冷清。河南省委一看不行,这日子得活出人味儿。憋了几天,郑州的城市格局重新排了,“棋盘式”搬上台面,商业、医院、工厂和绿化全得有,哪怕市中心只是一片麦田、两条铁路,也要种上梧桐、栽点杨柳树——省会不能冷冷清清,得有人间烟火。

到了1954年,搬迁正式拉开大幕。省委专门成立迁移委员会,不只是搞方案推进,还得啰里啰嗦地管住房、修路、建学校、供水供电、买煤炭生菜……各行各业跟着上阵。有些干部本来以为能“坐等”迁移,却发现每个人都成了后勤部长。街口新开小食摊,合作社把蔬菜、布匹、肥皂都送到机关大院;河南饭店边上,小木屋里售卖糖果烟纸,理发、洗染、单车修理都齐活儿——虽说还是供给制的年代,但那点新鲜劲儿,谁都愿意多凑凑热闹。

刚到郑州的新机关干部,吃住远远谈不上讲究。金水河边种出来的玉米、葫芦,是不少人头回自己动手干农活。白天安排业务,晚上下地种地,这种自力更生,也成了郑州最早的城市记忆。有老人调侃,“哪有啥天降的省会,还不都是一锄头一汗水砸出来的!”

1954年10月底,分四批,三千多机关干部、工人、战士就此迁入郑州。开封的老政府院子,从此归了地方地委、后来成了医药公司的大杂院。曾经最风光的旧院,如今成了中学操场。历史的烟云,就这么敲锣打鼓地翻页。

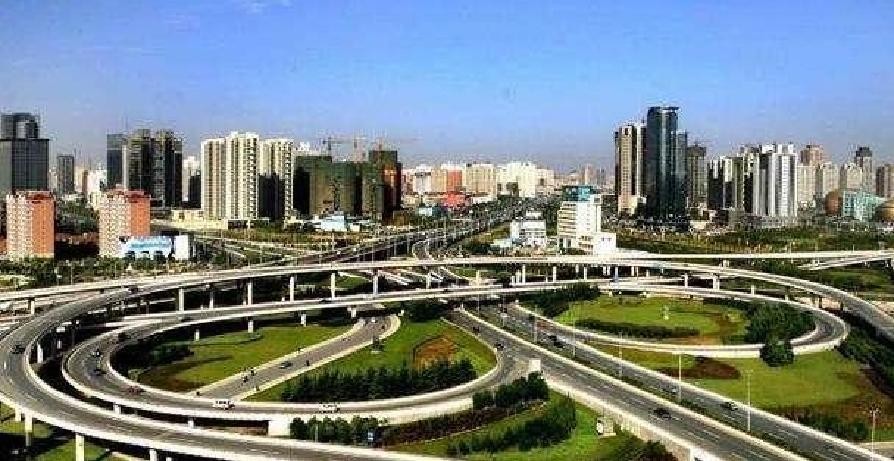

说起来,这场搬迁对开封、对郑州乃至整个河南,带来的阵痛和新生,人们心里各有算盘。省报社评论说得直白,郑州“适应工业化、交通便利”,从此成了国家重点城市。而老百姓不一定上“战略”那一套,对这些变动,却是实实在在过日子:郑州工厂林立,往后日子指望能富点儿,开封却得咬牙挺着,省会一搬,生意、资源都走掉,新班子得想新法子自个儿闯。

后来的事大家都知道,郑州赶上了风口浪尖,几轮城市扩张都不带回头。开封则在沉淀后慢慢学会了与历史和解。前些年“郑汴一体化”闹得沸沸扬扬,有人念旧,说“开封该不该追省会”。更有趣的是,哪怕世界最远的《纽约时报》记者都在开封逛街时感慨:“这座古城没落了吗?可这里的老百姓,却相信自己的城市,还有新的故事。”

说到这里,搬家这事岂能说得清谁输谁赢?历史里的人,大多身不由己。省会搬迁,擦肩而过的只是地名、门牌,可真正难以割舍的,是几代人的情感牵挂和命运浮沉。几十年回头看,你会不会偶尔琢磨:我们脚下的城市,到底是谁造就了谁?如果还能选,如今的河南人,会不会给省会下一次新的选择题呢?