在武侠文学作品和影视作品中,主人公一般都身负血海深仇,离群索居十年后练得一身盖世武功,于是下山寻找敌人报仇雪恨,这中间为了表现主人公的侠者精神,一路上还要毫不费力地惩恶扬善,或者劫富济贫。无论是杀、抢、盗哪一种侠义行为,主人公们都不会被当地官府追捕。《七侠五义》里的陷空岛五鼠本是地方上的侠义人士,因为不满开封府带刀侍卫展昭的“御猫”名号,接连发生了心骄气傲的锦毛鼠白玉堂“袭警”、夜入皇宫杀奸人留诗、搅闹太师府、盗取开封府宝物,后来五鼠又大闹东京。他们闯下了天大的祸事,不但没有被依法惩治,反而被招进了开封府当了官差。难道古代治安真的很差么?杀人放火、打家劫舍不仅时常发生,而且作奸犯科的人十有八九都逍遥法外了?

古代的治安体系

人们总是认为古代社会的治安一定是相当落后的,和现在比起来落洞百出,要不然也不会出现那么杀人越货的江洋大盗;官府保卫百姓安全也是很不力的,不然也不会需要侠义之士除暴安良。

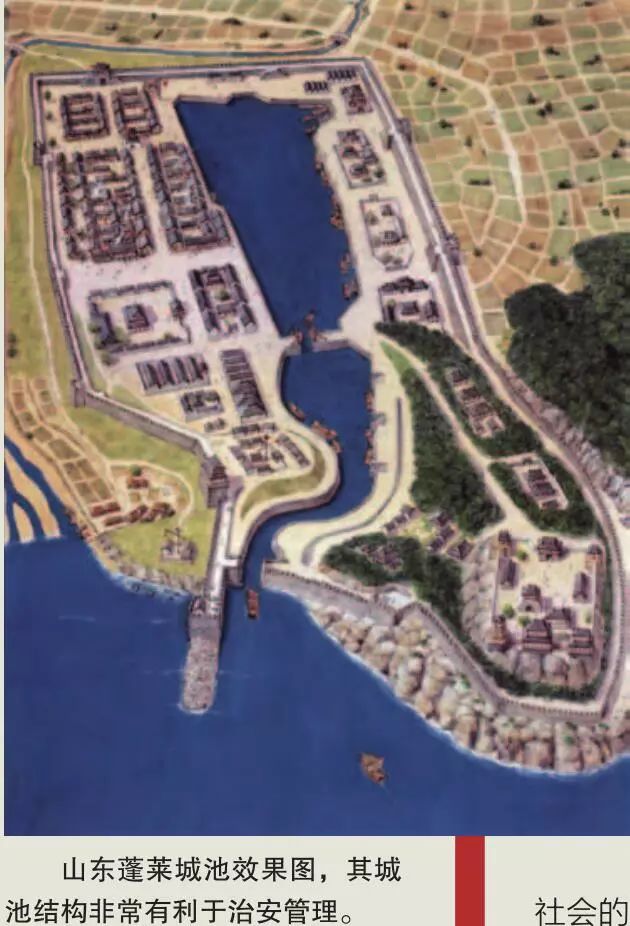

其实,国家为了维护自身统治早就已经开始探索治安之路了,尧舜禹时期形成的“城”的建筑就是保障人民安全的最初设施,自此城池跻身于安全防范的重要设施的行列。舜在登位之前曾一度被尧派去主管城门,负责维持交通秩序和迎来送往的工作,大致相当于现在的治安工作,舜做到了“四门穆穆”、“宾至如归”。

周朝以后直至唐朝这一千多年里,中国的国家治安体制一脉相承并不断完备。无论是城区还是农村,居民们都在政府的统一编制安排下,住在一个个封闭的“间”(后来改称为“里”或“坊”)中,实行间伍制和坊里制,同坊的人要联保、联防、连坐,并实行彻底的“宵禁”(即居民不得非时出入,非时用火);而且国家还规定居民的住宅“不得向大街开门”,这样居民不能随意开设店铺做生意,一切商贸活动只能在与坊分离的市中进行,并且只能定时进行。古代也像现代一样有负责防盗和抓盗贼的巡逻人员,军巡的主要工作内容有夜间防火防盗,保护官府、民宅和店铺的安全,而且为了保障巡逻工作的切实执行,历代朝廷都采取了很多措施,巡逻的公差要亲自填写日期、职位、姓名,还要签字画押并一式两份,以备主管官员按时考核公差的出勤情况。《水浒传》中描写了山东济州郓城知县吩咐属下巡捕去附近搜寻梁山贼寇,为防止他们因为辛苦就偷奸耍滑,让出巡的巡捕采几片东溪村山上独有的大红叶树,以证明确实巡逻到了那里,否则就代表他们伪造差事,要依法处罚。

关于治安的相关律法也不像后世以为的那样简陋,甚至很多条款比现在还要细致,例如周秦时代为了交通的便利,不仅要求人车分流,还要求男女分开(男左女右,车行中央),提倡礼让;唐宋时规定了对于在道路上设置障碍、挖坑阱,向大街上倒垃圾,毁坏道路和两旁的树木,不沿规定船路航行、任意停泊安桩等一切扰乱治安行为的惩罚条例;古代针对牲畜饲养、管理和使用也有专门的《厩库律》,其中很多条款比之现在不遑多让,唐代规定家养动物伤害别人饲养的动物造成伤害时,其主人需要担负起赔偿责任。

宗族自治抑制犯罪

自从儒家成为统治者信奉的国教,孔子提倡的对百姓实行教化的指导思想直接影响到了统治者们的治国方针,所以中国是以道德立国而非以法治立国的国家。其实仔细追究起来,因为古代中国是典型的家族宗法社会,道德教化是每个家族的重要事项,历史证明,依靠宗族势力的地方治安体系是值得信赖的。

唐朝总结出法律和礼法是相辅相成的治安指导思想,唐律规定必须救助正在遭抢劫、偷盗、杀伤的邻里,否则都按“不救助”的罪名;还有,袖手旁观着火的不救火的按失火罪处罚,在路上捡到失物和在田地里掘出别人的埋藏物而不交还的都按“私藏物”罪名处罚。

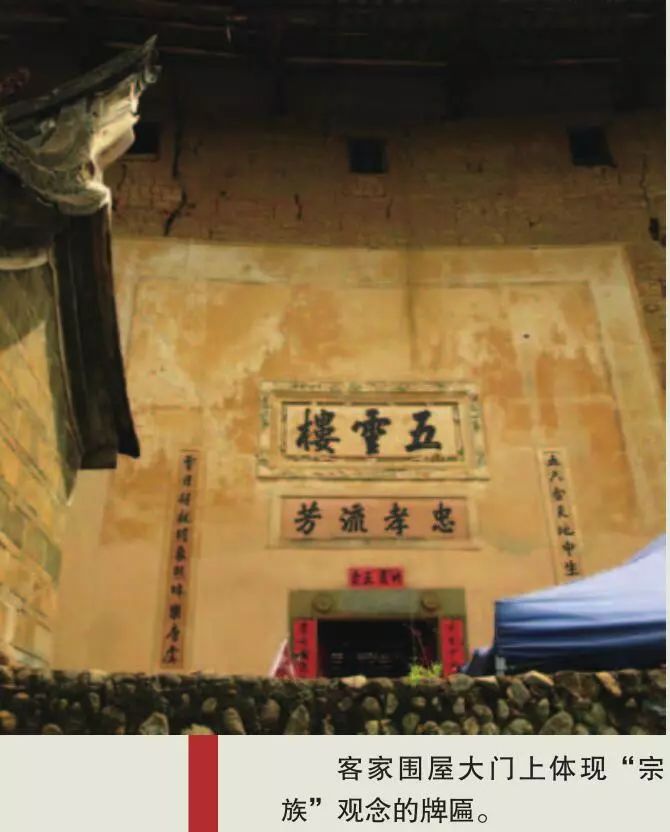

宋代的官僚地主阶级提出了建立宗族自治组织,尤其是在北宋朱熹倡导宗族组织之后,宗族组织在维护地方治安方面扮演了非常重要的角色。宗族制度提倡封建礼教,重视孝悌等伦理纲常,推崇儒家思想。每个宗族组织内部都有一套全面而严格的规定,即族规,强制家族成员无条件地全盘接受,规范自己的言行举止,从而使儒家的道德标准上升为具有约束力的法律规范。孔孟都宣扬“父母在,不远游,游必有方”,孝敬父母、友爱兄弟等儒家文化在宗族组织内部代代相传,逐渐演变成民间比法律更具有威慑力的习俗。

古代社会里贫富差距长期存在,但社会对穷人有救济,除了宗族内部的接济之外,朝廷还设有慈幼局、养济院、安济坊等收容机构,赡养老弱病残没有独自生存能力的人,救济流民,大大减少了社会不稳定因素。

复仇现象是古代社会一个很突出的社会治安问题,武侠类文学作品经常以复仇为噱头编排故事,主人公背负着血海深仇,学成盖世武功找到仇人不仅报亲仇也是为民除害。但古代统治者为了维持统治秩序,是严禁私相复仇的,因此武侠小说中描写的故事与古代世纪生活其实相差很远。

古代社会并没有武侠文学作品中描绘的那样混乱、人民如草芥,相比现代社会还有许多优秀的可取点,而且人情和法理也在一定程度上得到均衡,值得现代人学习。