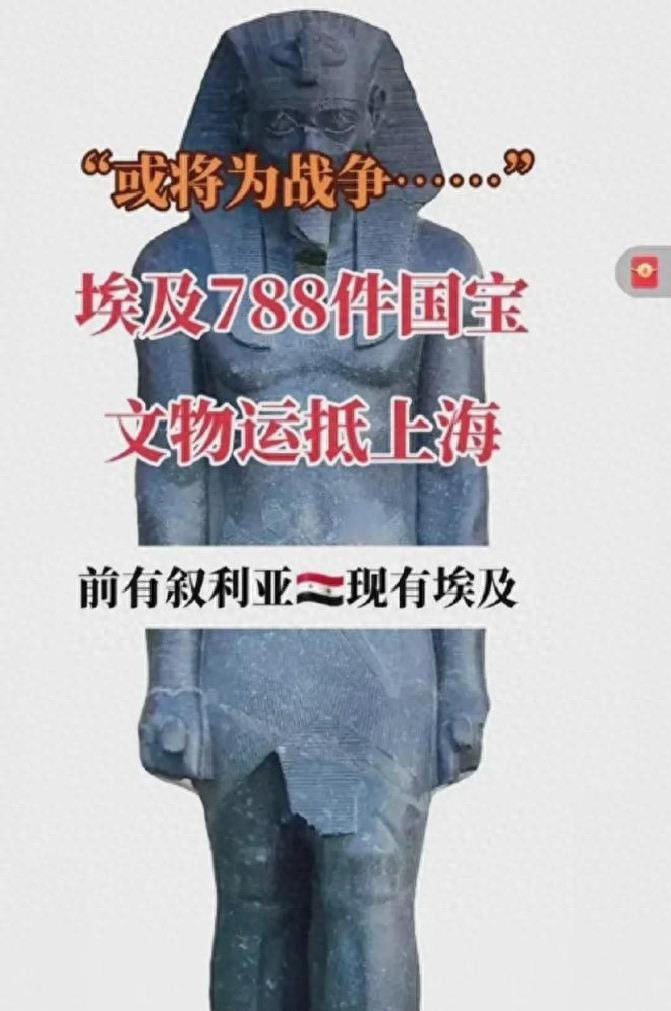

国宝,是个让人心里七上八下的词。你说它镇国之宝吧,可有时候一箱箱地“漂流”到国外展览,像是离开家门的孩子。埃及这回干脆把自家博物馆都快搬空了——788件文物,统统打包直奔上海。法老巨像、花棺、那些历经千年的宝贝,几乎都头一次在亚洲露面,看得人心痒痒。

但你有没有琢磨过,为什么埃及敢这样信任中国?真把自家千年的根骨送过来,托付给我们。这事不单是文化交流那么简单,背后其实是人心的试金石——你得想想,自己要是真丢了这些东西,会不会痛到骨头里。所以,今天我想给各位聊聊这些宝贝跨境漂流的故事,看看国与国之间,如何在文物的命运上,能共担风雨或借伞挡险。

说起埃及这趟大手笔,你可能得从别的地方倒着说。其实在他们“搬家”之前,阿富汗、叙利亚的国宝早就落过户头,在中国巡展了不短的时间。阿富汗,大伙印象里是个被战火摧残得面目模糊的国家,但其实它的博物馆,之前藏了十几万件国宝,跨越几千年的历史。八十年代以后,战乱像没完没了的噩梦,不管是文物还是土地,都被炸得狼藉一片。

这里有个细节特别让人心疼。1989年,阿富汗博物馆馆长马苏迪,顶着外头炮火乱飞,跟总统纳吉布拉说,咱们现在就这些文物了,是家底也是命脉,得死死护住。于是,他带着小团队,挑选最重要的宝贝,秘密塞进了中央银行的地下金库。钥匙不是随便一个人管,得几个人“合伙”,谁都不能一个人打开,也不能瞎传。就是这种谨慎,让文物们在最黑暗的日子里没落个和巴米扬大佛一样的下场——被炸成齑粉,只剩碎石头。

后来纳吉布拉的人被反对派盯上,不走运遭了大刑,即使生命到头,也没人吐露任何半点秘密。文物藏在地底下,外面几季风雨谁也不管,只在几十年后才被慢慢重新搬出来。秋去春来,有的东西还带着泥土气,像刚醒来的老人。

2003年,阿富汗的局势稍微缓了口气,这批文物终于能重见天日。光是重新整理,就耗了三年。他们想了想,家里不安全,不如先让宝贝们到外面走走。巡展是个好主意,但其实也是无奈之举——只有流浪在外,才能保个安稳。

你以为文物出国就是打个包运走,错了。其实哪儿都不好进,像搞高端婚礼一样麻烦。要保险,要恒温恒湿,要防盗系统,还得一群专家盯着。阿富汗的国宝,走过欧洲、澳洲十八个馆,兜了一圈,到了安排去美国,结果那儿突然撂挑子,不接了。阿富汗的文物团队一下慌了神,开会都怕眼泪掉下来——不是回家怕受委屈,而是怕家里还在抢、炸、乱。

这节点,中国站了出来。故宫巡展结束,咱还有敦煌、成都、郑州,各地博物馆排着队接待。不管是转运、仓储、安保,都一步步给接下来了。阿富汗那231件国宝,在中国又多待了三年,有时候甚至走进地方城市,在成都一站,参观人次超了五十万。国宝不只是摆在玻璃柜里的寂寞物件,听着观众的脚步声、孩子的惊呼,或许也能体验一下“被看见”的幸福。

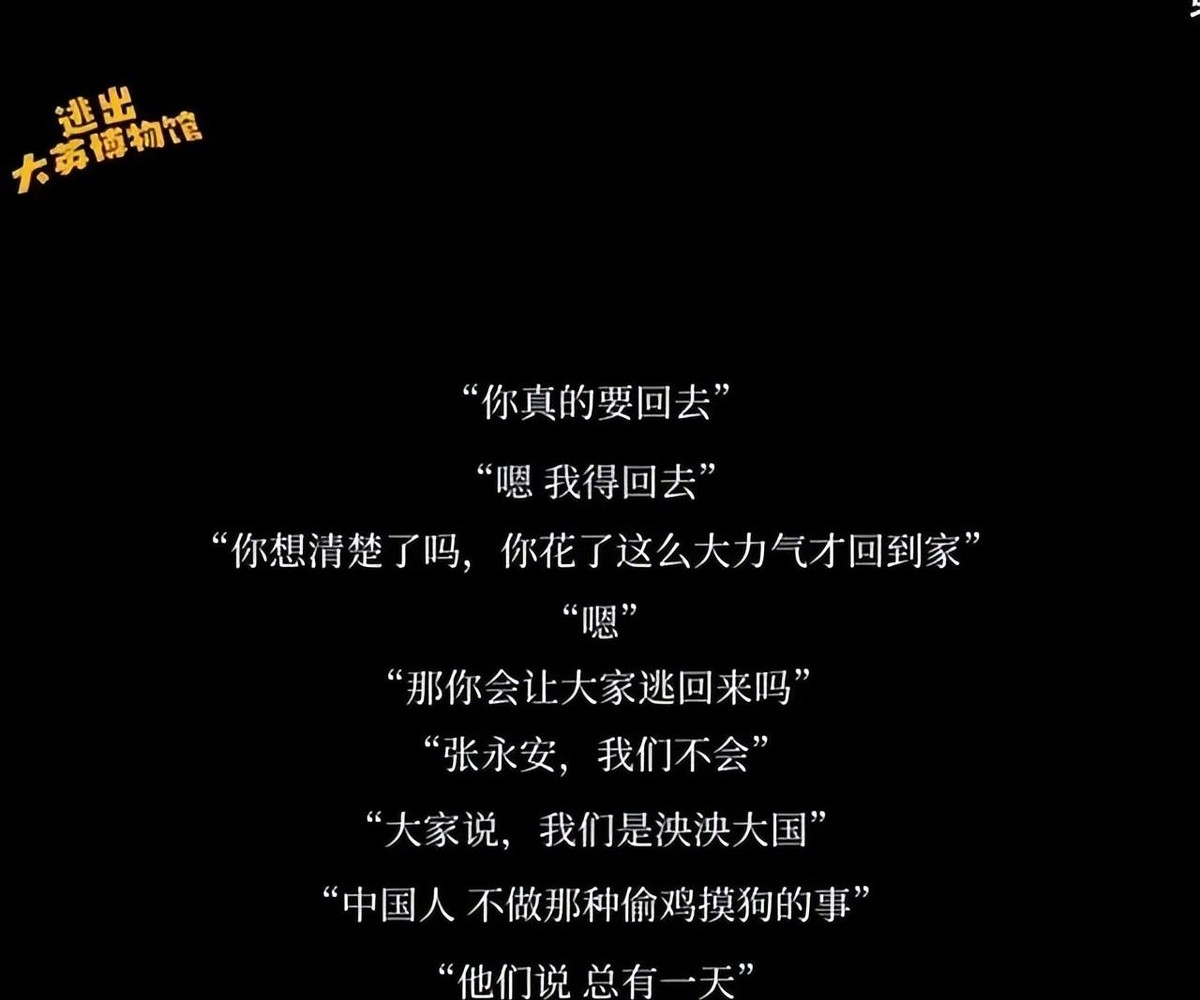

期间,中国网友在社交媒体上刷留言,说阿富汗的文明我们都看见了,等你们安定了,我们会让它们回家。这种善意没装样子,落地有声。后来阿富汗局势再次转好,文物安全送回喀布尔,有时候想起来,这一圈流浪没有落难,是因为有人愿意拉你一把。

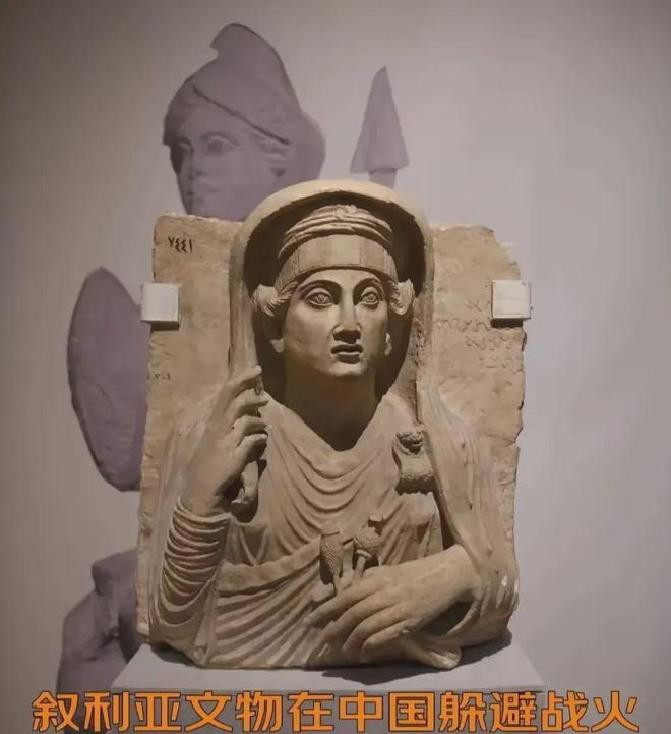

再顺着这条线说,叙利亚的国宝,差不多也是这样一拨人马。连年战乱后,到2021年,八大博物馆的小两百件珍品,远离爆炸声和走私贩子,终于安静落在中国几家博物馆里。广东、宁夏、河北各地接力跑,有的馆长说自己像守夜人,每一批送来都要亲自检查一遍,连一颗小石头都不能失误。三年下来,上百万观众走马灯一样看展览,你说是多有人情味的一次漂泊。

这里插一句闲话,中国人能体会这种心情,真不是装出来的。龙门石窟那些无头佛像,大英博物馆里随处可见的中国瓷器和古卷,都是我们最难启齿的伤口。别看在博物馆里陈列得风光,当年失去的时候何止锥心之痛。鸦片战争后,数千万件文物被五国抢走,不少连资料都找不到踪迹。要追回来,时代的跨度说起来都吓人,你得一代一代往回跑。哪怕西方现在肯返还点,但量少得可怜,几千年才还一两千件。大部分国宝变成了私人收藏,不知被哪家豪宅深锁,连拍卖行都找不到。

这其中最典型的,就是圆明园十二兽首。为了追回那几个流落海外的龙头、蛇头,咱有企业家花了二十几年,上亿元人民币才捡回七尊。剩下五尊,至今没半点下落。你说这事能不憋屈吗,有些东西你明知道在外,却怎么都找不回来。

西方甚至衍生出一套“靠中国文物挣钱”的产业链,把被抢走的中国文物吞在库房,价格炒到顶。有钱再卖你,没钱就消失。这事不是嘴皮子上的“国际交流”,而是能割骨的真疼。

要说这两百年来,如果当时中国也能有个大国帮忙收留下流落的宝贝,也许我们的痛会少些。但历史不会给你回头路。现在轮到中国做这些事,好像也算是一种圆梦。不是说我们有多伟大,只是在看到别人曾经历的破碎,有种天然的同理心。阿富汗、叙利亚的文物,是幸运的,在中国也找到了避风港。

国宝的流转不是谁家的公告栏,而是时间和历史的共情。有的人一生守着箱子和钥匙,有的人一代代追着碎片回家。我们常说,不要让历史再重演,但是不是真的做到了?这些漂泊的宝物,也许就是最好的见证者。等几年后,埃及的宝贝巡展结束,会不会也带着点家的味道回去?这事,还真没到讲完的时候。