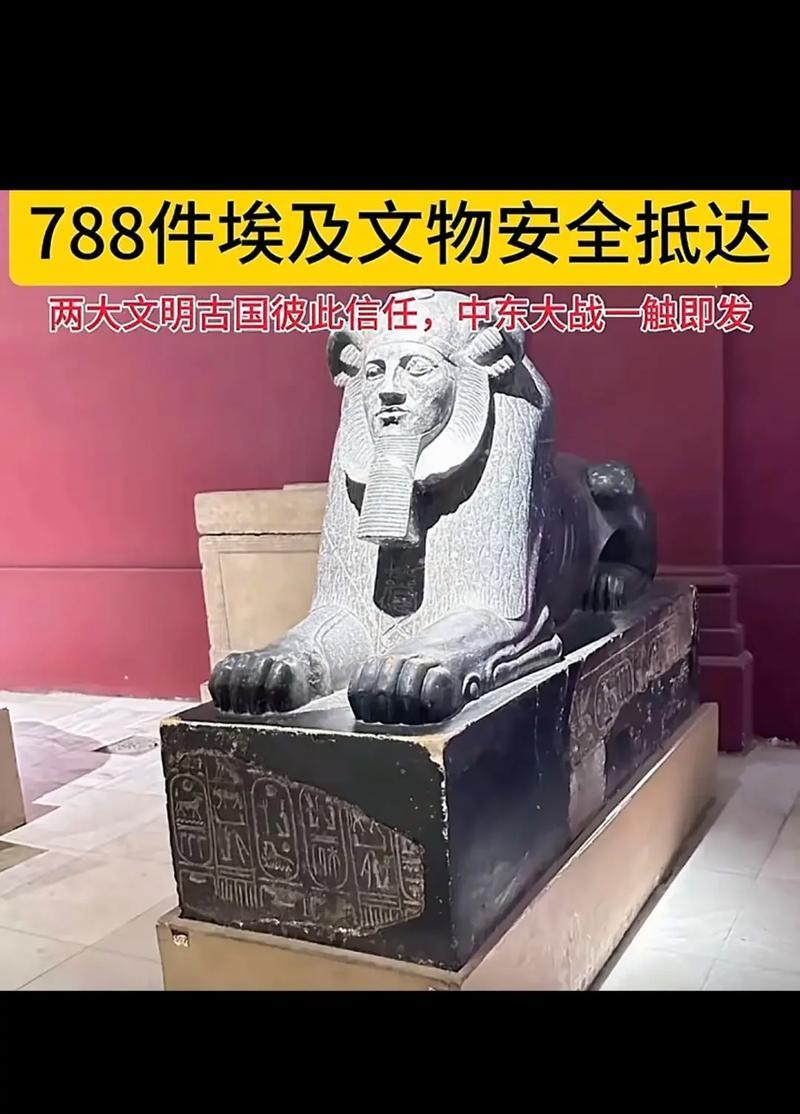

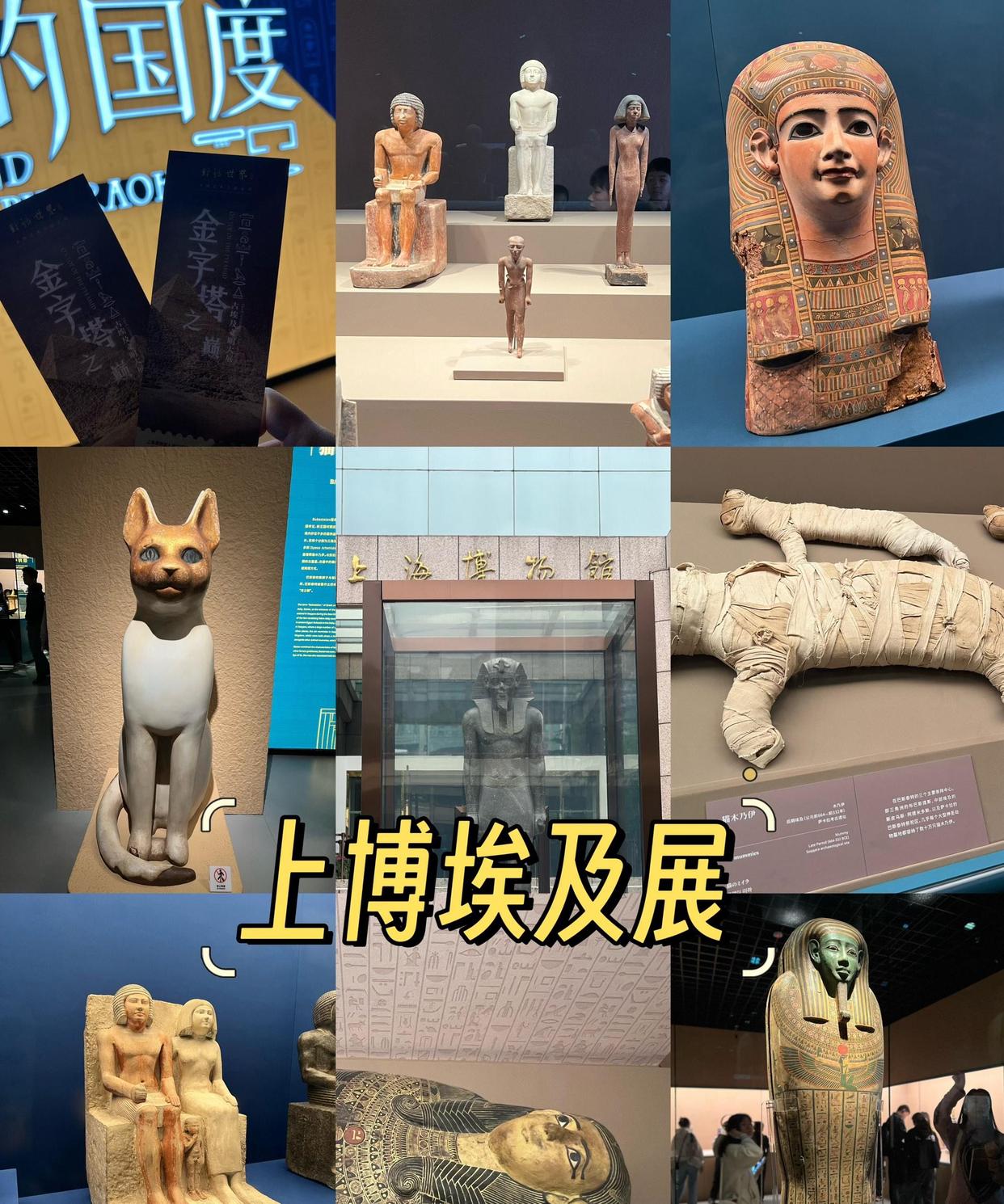

788件埃及国宝,从开罗启程,跨越万里,最终抵达上海博物馆。这些沉睡千年的文物,第一次在亚洲亮相,甚至有些是首次离开埃及。这背后的故事,远比一场普通的展览更复杂、更沉重。

埃及为何愿意将如此珍贵的文物交给中国?这背后,是一场关于信任与责任的较量。有人认为,这是中埃两国友好关系的象征;也有人质疑,中国是否具备足够的文物保护能力,能否真正守护这些文明瑰宝?

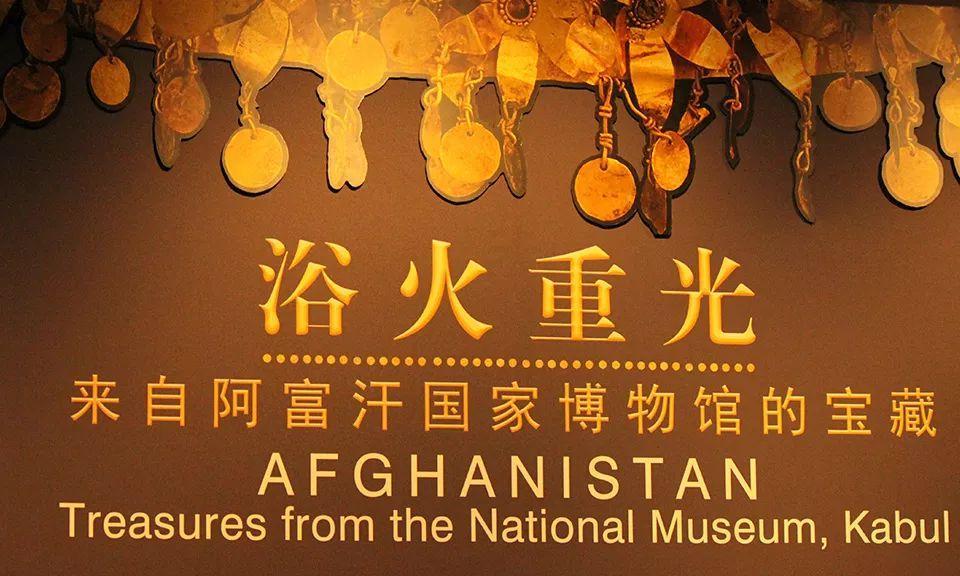

与此同时,阿富汗和叙利亚的国宝也曾在中国展出,它们的命运同样牵动人心。阿富汗的文物曾被藏在银行金库中,靠几位官员的誓言守护了20年;叙利亚的文物则在战火中被迫“逃难”,最终在中国找到了避风港。

但问题是:当一个国家的文物漂泊他乡时,究竟谁才是真正的守护者?又是什么让中国成为这些国宝的“临时家园”?

1989年,阿富汗国家博物馆馆长马苏迪向总统纳吉布拉提议,将仅存的文物秘密转移至中央银行地下金库。这一决定,后来被证明是拯救阿富汗文明的关键一步。然而,纳吉布拉等人在被捕后遭受酷刑,却始终守口如瓶,用生命守护着这些文物的秘密。

2003年,这批文物终于重见天日。经过三年修复,阿富汗政府决定将它们送往国外巡展,以确保安全。2006年,231件顶级文物开始“流浪地球”,先后在法国、意大利、澳大利亚等地展出。直到2017年,它们来到中国,在故宫博物院开启新的旅程。

然而,计划并不总能顺利进行。2018年,原定前往美国的巡展突然取消,阿富汗方面陷入慌乱。就在这个关键时刻,中国挺身而出,接下了这份重任。敦煌、成都、郑州等城市的博物馆纷纷加入,为这批文物提供新的“庇护所”。

2018年成都站的巡展,吸引了超过50万人次参观,创下全球巡展人数纪录。许多中国网友在社交媒体上留言,表达对阿富汗文化的敬意,并希望未来能帮助他们重建博物馆。

尽管中国成功接住了阿富汗国宝的“接力棒”,但并非所有人都对此表示认可。一些人认为,中国接手这些文物,是为了提升自身文化影响力,而非纯粹出于善意。还有观点指出,文物巡展虽然保护了文物,但也可能削弱了文物所属国的文化主权。

此外,也有声音质疑,中国是否有足够的资源和能力,长期承担如此大规模的文物巡展任务?毕竟,每一件文物的运输、保存、展示都极为讲究,稍有不慎就可能造成不可逆的损失。

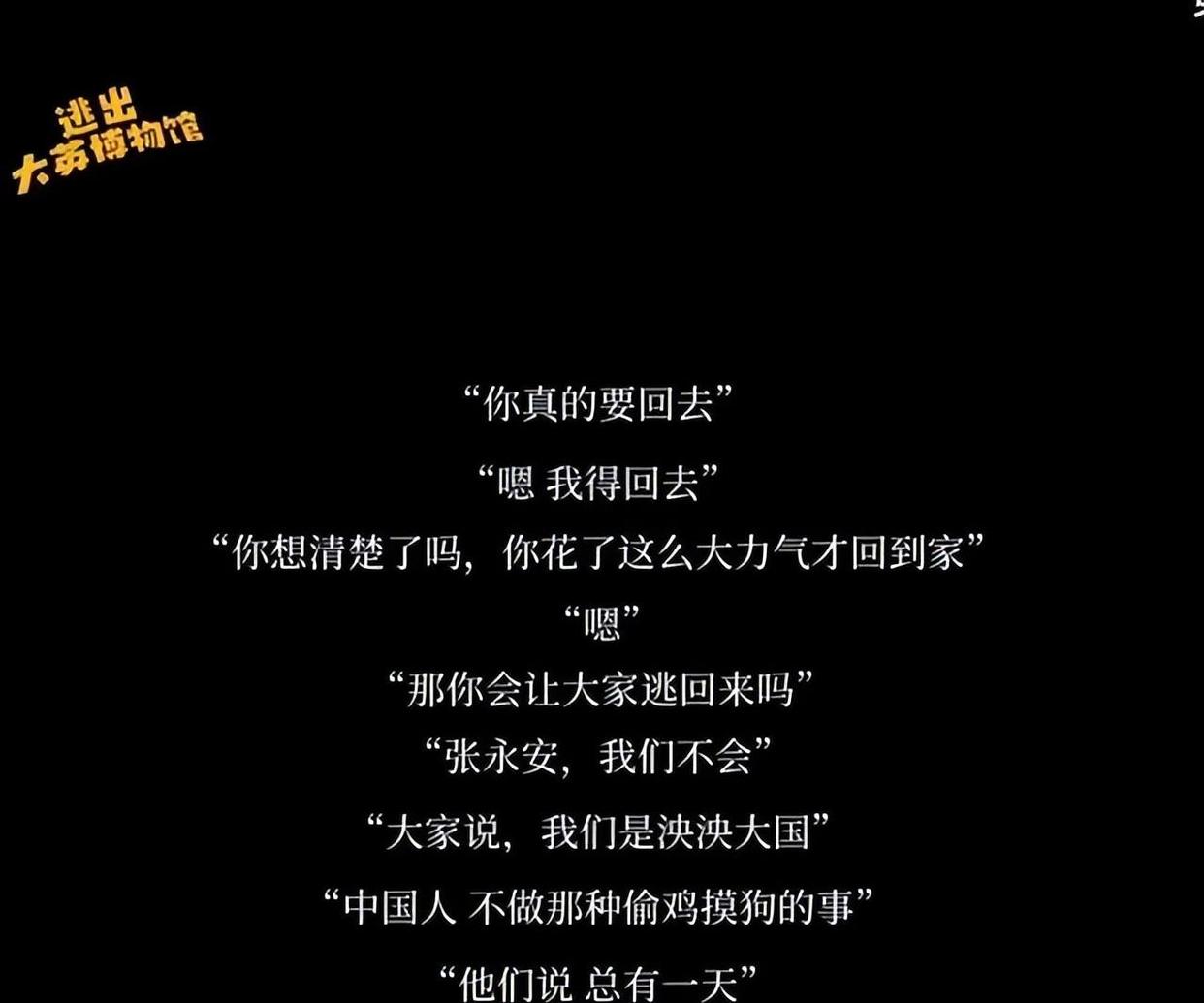

2020年4月,阿富汗国宝终于踏上归途,重返喀布尔。这一幕,让人不禁想起中国近代史上的另一段伤痛——那些被列强掠夺、流失海外的文物,至今仍未全部回归。

中国追讨流失文物的过程,远比想象中艰难。截至2024年6月,中国已与27个国家签订政府间协定,但总计返还的文物仅有1900多件。相比之下,西方列强在鸦片战争以来抢走的中国文物,数量高达1000多万件,其中不少至今仍散落在欧美各大博物馆中。

圆明园十二兽首的故事,便是这段历史的缩影。企业家花费20多年、数亿元人民币,才买回7尊兽首,而剩下的5尊至今下落不明。这种“天价回购”的方式,不仅成本高昂,还让文物的归属权问题变得更加复杂。

即便如此,中国仍在不断努力。2021年5月,叙利亚的190多件珍贵文物也开始在中国巡展,广东、河北、宁夏等地的博物馆相继接力。这场持续三年的巡展,吸引了上百万观众,也让中国文博人付出了六年的心血。

然而,现实依然严峻。大量流失海外的文物,早已沦为私人收藏,想要追回几乎不可能。专家估算,中国流失海外的文物中,有800多万件至今无法追踪,有的甚至已经彻底消失在历史长河中。

面对这样的困境,中国选择了一条不同的道路:不是等待别人归还,而是主动伸出援手,为其他国家的文物提供“临时庇护”。这或许是一种无奈的选择,也是一种负责任的态度。

有人说,中国如今有能力保护其他国家的文物,是因为我们自己已经走过那段屈辱的历史。可问题是,如果当年有人愿意帮我们一把,今天的局面会不会不一样?

中国的确在尽最大努力,为世界文化遗产的保护贡献力量。但与此同时,我们也必须正视一个现实:文物的归属,终究属于它的原生地。无论它在哪里展出,都不应成为永久的“借住者”。

如果有一天,中国的文物也面临类似的危机,其他国家会像中国一样,愿意伸出援手吗?还是说,只有当文物的价值足够高,才会有人愿意去保护?

作者声明:作品含AI生成内容