“我在周总理身边长大,学习生活14年,比和父亲在一起的岁月还长。周总理对我说,你就是我的孩子。”这段话出自常媛在某次采访中的发言。

可如果有人跟你说,这个在中国长大,名叫常媛的姑娘,其实是个泰国人,而且是那种被送来“当人质”的泰国孩子,你八成得愣半天。是啊,常媛和她哥哥常怀,原本和咱们中国八竿子打不着的,却在北京老四合院里穿梭了十四年。这事说起来,像不像民国老电影里才有的情节?但嘿,历史有时候比戏还弯,谁能想到,这对兄妹竟成了中泰邦交的纽带?

要追根溯源,还得翻回五十年代。那个年代怎么说呢,世界还在美苏两个大佬的阴影底下喘气。泰国本是美国的小跟班,和新成立的中国解不开死结。按理说,这俩国家就是“各过各的桥”,没有交集。但中国摆明了态度,啥都别说,咱就是想交朋友。不信?看看那时的万隆会议就知道了。

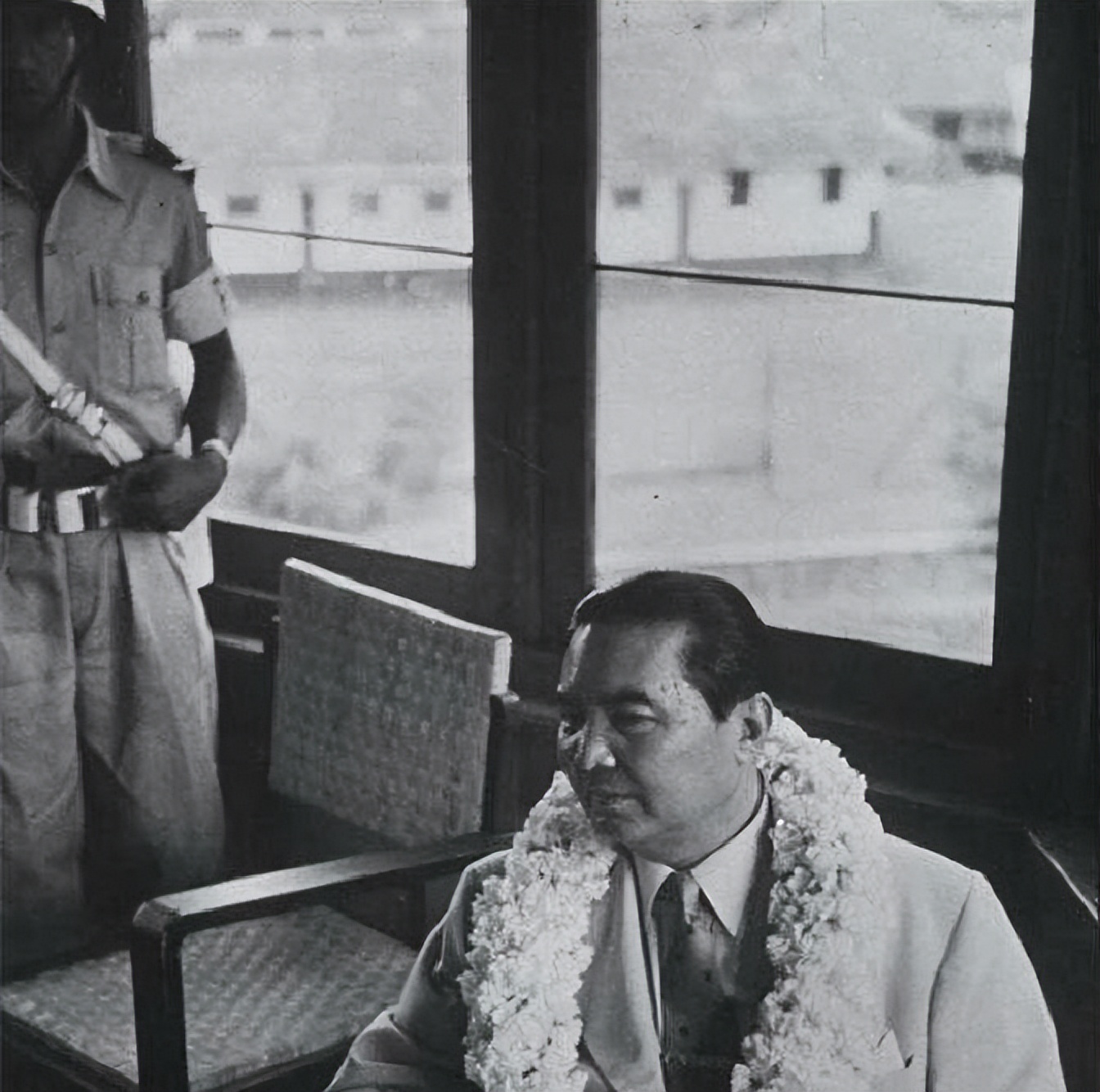

万隆会场里,泰国代表旺亲王硬着头皮跟周总理打了个照面。美国早给他们在耳边吹了十万个“Chinese scary stories”,说中国人天生横、爱斗狠,简直就是“人形怪兽”。可旺亲王一进来,这形象就崩了:人家周总理穿着笔挺西装,问好鞠躬有板有眼,笑眯眯谈国际局势,啥“青面獠牙”都影儿没有。这下子,旺亲王心里嘀咕开了——难道美方那些话都是危言耸听?

其实和平共处、平等相待的那几个字,一下子击中了旺亲王的内心软肋。别看泰国人表面上跟着美国混,可心里哪个不想独立点呢?美国卡着军事、经济,指指点点,泰国高层日子也未必滋润。旺亲王回国就憋着劲跟头儿们开了小会,大家你一句我一句,想破头也没法光明正大和中国搭上线。美国盯着呢!

最后拿主意的是桑·帕他努泰。老桑是泰国的“老新闻”,办报纸的,满屋子都是书,居然从古书里挖出点“人质外交”的门道。他琢磨着,既然不能明着签协议,那就能不能老实巴交,搞点“质子”战略?结果家里头那会儿,12岁的常怀刚放学,一脸懵,还没等回味过来,8岁的妹妹常媛却抢先嚷嚷:“哥哥要去中国,我也去!”你说孩子哪懂啥政治,八成以为坐飞机能到处飞,好玩极了。

可谁都没想到,这一飞,把两人送进了一个完全陌生的世界。而且一待就是好几年,简直像掉进了时光的缝隙里。

刚落地那阵,兄妹俩根本没法和身边的人说上几句,全靠比划。上学、生活、吃饭,事事难熬。隔阂大到什么程度?俩小子干脆不按套路出牌,今天把洗好的衣服丢一地,明儿气哭照顾他们的阿姨,后天拿灯泡当玩具,一不小心砸破了。别说老师,连专门安排的保姆都头疼。可偏偏因为他们是“特别客人”,还真没人真敢训。

等到中秋,周总理开口:“来,带他们俩过来吃个饭。”兄妹俩一进四合院,有点像第一次见远方亲戚。邓颖超给他们剥了月饼,还陪着说家常。气氛一下子就松了下来。周总理没提淘气的事,就闲闲地问:“住得还习惯吗?”常媛一脸“我还能咋样”的闷闷,吐了句“没意思”。那一刻,哥哥差点跳起来捂住妹妹的嘴——这话说得太直白了!没想到周总理却乐了,说:“我年少时在国外也无聊过,你们得快点把中文学利索。”

你要说,有什么瞬间能让孩子心软,大概就是有大人不嫌弃自己的那会儿。常媛没了戒心,开始觉得,这个陌生的国家好像没那么可怕。后来还抱怨自己的布娃娃丢在泰国了,周总理想都没想:“不怕,咱北京娃娃可多得很,挑几个新的喜欢的。”

日子一天天过去,常怀和常媛被送进了北京最好的学校,专车接送,身后还站着“国内最懂外国人”的廖承志照看——外事老手,自己带了七个娃,全家上下一点也不见外。何香凝奶奶见了兄妹俩,顺手给起了中文名,还一本正经告诉他们:“别忘了做泰国人,要帮两国交个朋友。”这是老一辈的心结啊。

孩子的妈妈后来飞来探望,心里落了块石头。周总理满口夸兄妹俩懂事,还请她回去打招呼,说这是咱们携手交好最好的“代表”。可是政治这东西,说变就变。转年泰国政变,局势一下子翻了船,老桑被抓,两孩子彻底成了“没爹没娘”的漂泊者。说实话,天大地大,小孩无依无靠,有那么点像古代小说里的浪迹天涯。常怀和常媛哭了,真哭了。周总理一把搂过来:“我会把你们照顾到底。”兄妹俩好像找回了主心骨。

接下来几年很平静,日夜操着中文,假期里一起爬香山、划船、学做饺子。可身份成了绕不过去的结。周总理勒令他们:“红领巾什么的你们别凑热闹,要记得自己是泰国人。”常媛心里别扭,对自己是谁常常疑惑。到了七十年代,世界变了天。太敏感的时期,哥哥常怀悄然回了泰国,常媛则去了英国。

十四年,常媛在中国,等于过了一个“无根女孩”的青春。你可能会好奇,后来她怎样了?

1971,国际风向又一变。大国都纷纷软化对中国的立场,泰国却卡在要不要主动接触。还没等泰国政府拿出章程,忽然想起了当年送到中国的常媛。这姑娘名义上是“人质”,实际上成了中泰之间最有温情的桥梁。泰国人托她去“问问老朋友”,能不能让中国接受泰国球队访华。

就这么,常媛又成了勤快的信使,把信带过大半个地球,送到了周总理那儿。不久后,中国的飞速送到,泰国代表团也踏上了北京的土地。1972年谈判桌上,常媛作为翻译,稳稳地站在最前排。头一次有外国人为中国翻译重大场合,多少让人看得有点动容。那年,周总理因为病重,硬是坚持出面签下了生前最后一份建交协议。或许对他来说,把这个疙瘩解开,比什么药都管用一点。

再后来,常媛留在了英国,安了家,有了孩子。她替两个儿子起了名字,一个叫常念周,一个叫常念廖。你问她在怀念什么?大概是儿时的照料,也是那段混杂着乡愁和温情的北京旧时光吧。

常媛和常怀,这对曾经的泰国“质子”,其实谁也没困在谁国谁家。他们成了友谊的纽带,也是东西两国人的一段共同记忆。说到底,外交、建交这些大词,也不过是具体人、一段段人情世故推着走到今天。如果当年没有沙发上的那场闲谈,也许就没有后面的握手言和。

我们偶尔会说,历史无非就是大人物翻手之间的小事。但你看,往往成事儿的,反倒是某个孩子闹着要坐飞机,某位老人端了一盘月饼。再往深里想,人与人之间的温情,究竟能不能化解江山的分隔?这个问题,谁也给不了你答案。只不过有时候,真诚的善意,能比协议书更长久一点吧。