三国同盟:谁能料到亲如兄弟也可能反目成仇

你说这世上有没有什么事,看着像三个人拉着手一起过河,结果谁都不太放心脚下的那块石头?十九世纪末的欧洲,就是这个局面。表面上玻璃罩子下的繁荣,工业轰隆隆地冒着热气,人们一边干活一边盘算未来好日子,但其实,紧张得很。说到底,德国、奥匈和意大利决定凑一桌牌——同盟条约,1882年,三国同盟诞生了。这种“朋友加锁”的关系,早晚得出事。

德国那根轴心开始转动,是从普鲁士打败法国那会儿算起。1871年,德国统一,威廉一世戴上帝冠,有点像家里孩子突然长结实了,邻居都开始侧目。德国以前是小弟,爱学习、勤折腾,结果一下子成了班长,好多人心里不舒服。法国心头那口气堵了十来年,干不掉德国,心里总不服气;英国也警觉,担心东边的小伙子抢自己饭碗。

而奥匈帝国,说白了,像是个大家庭,每个房间住着不同姓氏的亲戚。哈布斯堡们手下挥舞着一堆国旗,但家里吵得鸡飞狗跳。塞尔维亚这边嚷嚷要自由,波斯尼亚隔壁抄着家伙闹民族运动。奥匈的管理就像搅拌得太快的汤,表面看着挺浓,实际上杂乱得很。想稳住自家小院不往外泄,只能去找却更强一点的靠山。

再看意大利,完成统一的时候,像刚装修好的新房子。外表漂亮,家里其实十事九乱。经济不行,北部南部老吵架。意大利政府那帮人很聪明,天天琢磨怎么让别人不敢欺负,最好还能顺便捞到点边儿上的地皮。所以他们后来选择跟德国、奥匈坐在一起,大多是算盘打得响,并不是谁真心想“共患难”。

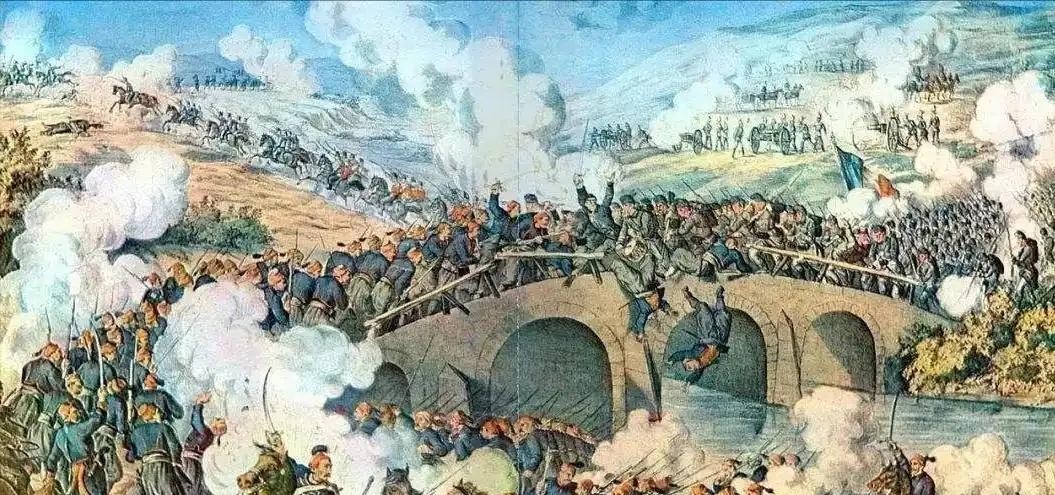

那时候欧洲流行一种表面上的“平衡”。大家都签防守协议,暗地里却都在加固墙根。你进一寸,我退一步;你加一台机枪,我就造一艘船。可是,底子里的不安定像是煤堆里的火星,只要风一吹就窜起来。

威廉二世一上台,德国的外交风格就变了味道。打个比方,如果过去是温吞水的绅士,现在却变成谁都想拉一把的急性子。他坚信,法国八成来找茬,要提前找盟友死死坑住她。于是德国主动提了结盟的招,诚意也顺便夹着几分威胁。

奥匈帝国的手段有点像和大哥嘀咕的二弟,外面抗不住风雨,里面孩子闹腾。造成外交的方式也很尴尬——谁都不想被伤害,但又希望别人至少能帮一把。其实奥匈跟德国关系早就够铁了,但还不放心。于是多找个伙伴,指望意大利能添点干劲。

意大利这位“小三”,刚开始有点犹豫。法国那边明里暗里拉拢她,但意大利总觉得,跟法国亲近最后是挤牙膏——有甜头但没实货。德国一递橄榄枝,意大利就琢磨:“反正靠谁都不省心,跟他们混一混说不定还能保命,还能占点便宜。”这样一来,三国同盟的会谈在威尼斯“开锅”,大家你一言我一语,不算推心置腹,但各自都点了头。

同盟条约的内容,看着挺硬气:谁被欺负,另外两家得帮着打回去,尤其是法国要是动歪心思。其实,条约没有细化怎么打、打到哪一步。说是“防御性”,多半是趁乱增添底气。就像三个人商量,一旦楼下小偷来,谁都不能跑。不过真出了事,谁先蹿出去,还不一定。

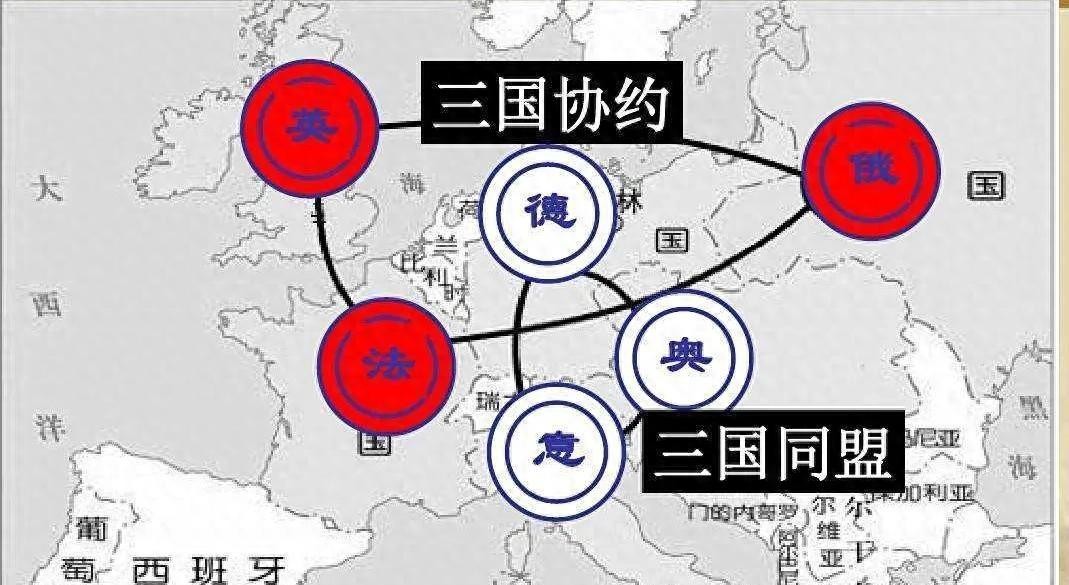

这下欧洲的牌局正式改版。原来大家玩的是英法俄那一头一伙,德奥意另一伙,两边唱对台戏,现在多了个意大利,关系变得三角又费解。法国本来就窝火,现在德国拉着奥匈、意大利一起示威,压力有点大,只能憋着劲搞新计策。

三国结盟给三方都带来了新气象。表面上好像更安全了,底气也涨了两格。主要好处是能把法国给堵住,让她不敢轻易反扑。德国、奥匈、意大利三家得以在国际舞台多说点话,不那么怕谁横着走。可惜,联盟带来的信心更多是暂时的,就像茶馆里吹牛,真要上阵,谁先掉链谁后悔。

不过三国同盟这事儿,并不是一锤子买卖。大家签了协议,心里还是七上八下。欧洲各国这边刚刚换好银弹、买齐钢炮,军备竞赛开始升级。你把导弹藏进堡垒,我就在高地种机枪。还有大海对面的英国,本来对大陆上的事关注,也只能跟着加码。

联盟带来的敌对气氛越来越浓。欧洲仿佛在开一场大型“杀人游戏”,只要开局,谁也别想轻松。德国、奥匈、意大利扎堆一边,英国、法国、俄国自成一派。你来我往,表面上是防守,其实哪边都盯着机会,盼着有便宜可捡。

同盟让外交变得更错综。以前打仗可能就两家对干,现在一旦一头开火,几乎所有人都得上桌。在家门口吵两句都有可能扩成全欧洲的地震——这种压力,其实谁都受不了。

而到了第一次世界大战那刻,三国同盟就像一颗缠绕过头的麻绳。理论上应该打得团结,但实际上各有各的算盘。意大利到底靠哪头,时而变脸埋伏;德国忙着两线作战,压力山大。不少人时常回想,这些盟约本是用来避祸,结果反而成了吸引战火的引线。

联盟这事儿,其实就是双刃剑。当年三国一起签协议,为的是各自多一分保障。但条约越多,江湖越乱。局部小事,一下子就能跑偏成世界大事。谁都想用朋友保平安,可大家一凑在一块,勾心斗角的事也多。

回过头看,三国同盟像是一面镜子,照出欧洲各国的心思:谁都怕被孤立,谁都想攀人参政。但这种防守,换来的常常不是长治久安,而是更大的风险。就像自家后院装了两道锁,心里还是藏不住疑虑。

大多数时候,联盟不是万能钥匙。三个人并肩走夜路,承诺是好听的,可是真遇上狼,谁先跑谁后悔,谁救谁也不好说。1882年那份条约,是那个时代的选择,也是后来的祸端之一。是不是所有的“同盟”都能保平安?真要算起来,还得看人心。

也许这就是历史留给我们的提醒吧:你拉手的那个人,是不是真的愿意跟你一条道走到黑?还是说,等到风雨来了,又各自翻墙找新路?欧洲这段陈年往事,没那么容易讲清楚,只剩下一声唏嘘。