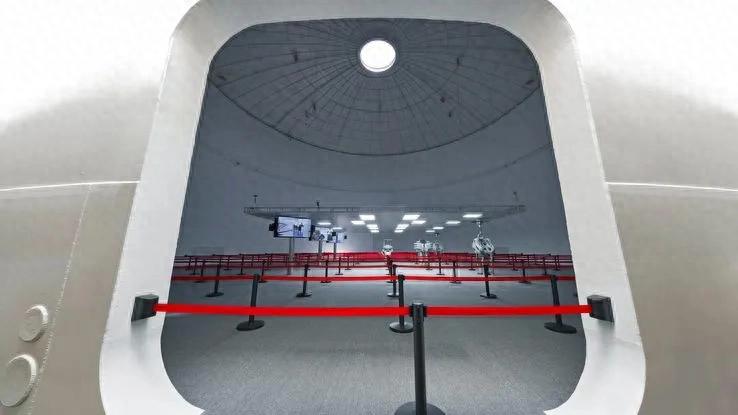

“安娜·乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)展览现场

“安娜·乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)展览现场

魏宁均:安娜•乌登伯格的这场展览体现了精心编排与混乱自由之间的张力,它突显了这个时代的不可控性:最有影响力的时刻,也往往是最无法预见的时刻。

在当代表演艺术(Performing Art)的世界里,鲜有艺术家像安娜•乌登伯格(Anna Uddenberg)那样,能够如此生动地与这一体裁的自发性和不可预测性进行互动,而且这些表演还能同时建构在精美的装置之上。其首个中国个展“超级经济舱”在上海油罐艺术中心的呈现,再一次做出了对当代生活不可预测性和权利动态的生动回应。

“超级经济舱”从一个专属于当代生活的词汇出发,通过3D打印的介于机舱座椅和刑具的器具、《成为约翰•马尔科维奇》中逼仄的“办公室”空间、连同类似于机场安检般的服从性体验,讨论人类的身体,以及社会中的个体如何在阶级、控制和身体危机之间进行危险博弈。乌登伯格的艺术并不受传统画廊白盒子空间的束缚,它存在于“事件艺术(Happening)”的松散领域,挑战了观众与表演者、秩序与混乱的常规边界。

所谓偶发艺术,尤其是源于达达主义和后期激浪派的自发性艺术作品,模糊了表演者和观众的职能,允许表演中的随机性和不可预测的结果。从某种程度上讲,“超级经济舱”延承这类偶发事件驱动的艺术范式。展览中,观众与表演之间的界限几乎消失。乌登伯格并非呈现一件已经完成的艺术作品(即四件装置与过往展览影像),或是一个线性展开的叙事,而是通过随机性、观众的参与(或是不可参与),以及即兴演出补全整个体验。

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)展览现场

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)展览现场“超级经济舱”是一种混合了精心编排和混乱自由之间的张力的体现。乍一看,观众或许期望遇到一个可控的环境,如其他的当代表演艺术般——或许是一套固定的规则、一系列排练好的动作、或者一条明确的路线。但并非如此。乌登伯格向亲临表演的人开了一个巨大的玩笑,你将走进一种控制的混乱,可能在行进的瞬间被表演者喝止,或是被引导至角落徘徊;你也有可能成功地看完准备好的三场表演,近得能够听到这些穿着短裙白衬衫女演员身体力行的呼吸。

作品不仅仅是“观看”的对象,而是“体验”的展开——这一点至关重要。体验的流动性,通过观众与表演者之间的互动而不断变化,使得作品充满了活力,却又充满了不可预测性。它迫使观众面对控制与顺从、期望与惊讶之间的张力。

其对社会评论的底色是深刻的,关乎权利和阶级,但其呈现方式则是荒诞的,那些女演员攀上古怪的座椅,将头部、肩颈和四肢安放在由建模工具绘制的曲线上,并凹出一个颇具性暗示的体位,持续短短一分钟,便重新回归她的职责引导观众在红色围挡中穿梭,等待。

这类表现手法并非新尝试,而是其一以贯之的艺术策略。在这一领域,乌登伯格与意大利艺术家莫妮卡•邦维奇尼(Monica Bonvicini)的作品具有相似性。在邦维奇尼的作品《Don’t Miss a Sec》,她也通过建筑和空间来考察身体在社会结构中的定位,通过使用在公共空间中放置的金属结构和坐便器,在压迫且看似赤裸的空间中讨论对身体的控制。而这类公共空间和私人身体的交错也在乌登伯格作品中反复出现。然而,在邦维奇尼作品中,身体被置于极端的物理环境;而对于乌登伯格,无论是表演者还是观众的体验同样受到物理空间的控制,两者都在挑战观众对权力、空间与身体之间关系的认知。

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)布展及彩排现场

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)布展及彩排现场在上海,乌登伯格将本次展览在上一次于巴塞尔艺博会展出的实践基础上进一步扩展。油罐艺术中心为乌登伯格提供了一个远超巴塞尔的展览面积,并且还提供了一个挑高十余米的穹顶。这一变化得以让展览容纳更多的装置,表演者的数量也从三位增加到八位,使得这一事件在运动、控制和释放的编排上变得更加复杂。尽管油罐的展厅提供了十分慷慨的纵向空间,但艺术家仍然设置了仅有2.2米高的吊顶,通过刺眼的白炽灯和毫无情绪的廊柱,将演出积压在逼仄的“非场所”中。当观众游走在展览区域外,便能看到这一人造环境的“穿帮”景象,如同在《人生切割术》中设置的平行世界,平添了一份超现实的意味。

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)表演现场

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)表演现场如此造景呼应了乌登伯格的社会评论,当观众涌入到展厅中,这番景象也隐喻着海关或证券交易所中人群的控制与流动。在这些地方,我们的个人自主常常被简化为单纯的服从,而乌登伯格的装置则将这一体验浓缩为一个微观世界,观众参与到一个高度编排、却又难以预测的环境中。

难以预测的环境被权力所调度,而这些调度则紧紧通过表演者莫测的手势和耳语展现出来。观众带着凝视者的姿态走入展厅,却在促狭的安排中变成权利的调配对象和被凝视者,权利的张力也为整个表演增添了不安的元素。观众所观看的站点,每一个站点都有不同的规则——提醒我们每一天所经历的那些人为的、人工构建的系统,无论是官僚程序还是企业等级结构。而分割站点的隔离带,成为了控制力的化身,将我们限制、分割和约束。这些物理和象征性的隔离带成为作品的关键符号:它们代表了社会结构与个人自由之间的缓冲带。

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)展览现场

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)展览现场作品中女演员堪称杂技一般的姿态像极了莎拉•卢卡斯(Sarah Lucas)的雕塑作品。其软性雕塑作品系列“Bunnies”将女性身体结构为臀部、乳房和四肢,并如同橡皮泥般缠绕在家具之上,以拷问女性身体和性别意识在日常生活中的扭曲。当然与卢卡斯的作品相比,由真人演出的《超级经济舱》当然更具冲击力。与卢卡斯相同的是,乌登伯格通过空间的操控和身体的强制性互动来表达对这种限制的批判。两者都通过身体的表现方式来探讨社会规则如何塑造我们的行为,区别则体现在动态和静态之间。

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)展览现场

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)展览现场但在本次上海的展览中,却有一个不算和谐的插曲。为了尽可能统一表演者的外观和身体条件,乌登伯格本次在上海选用的表演者贴近装置要求的152厘米的身高,同时通过调整发髻高度让她们尽可能在视觉上接近。乌登伯格还用胶带粘住了表演者的眼尾,并让这一处理暴露在观众面前。然而,对眼尾的处理则在中国社交网站上引起争议,被指责为种族歧视。

有人认为这类做法无论有意或是无意都没有考虑到文化敏感性,这对一位国际艺术家无疑是现今最为残忍的苛责。在当今中国,围绕身份、种族和表现的讨论与历史和政治紧密相连,乌登伯格这一看似从美学和纯粹艺术表达的做法被推到一个新的“高度”,并持续发酵。

在当今中国的艺术场域中,不做永远比做要轻松的多。任何艺术家都需要明白且预测到任何程度的基于本地化语境的改编和挪用都会受到回馈(且大多都是负面的)。当本应迫使观众反思身体改造的意义以及美学标准化的边界的安排与种族这类宏大议题交织时,前者阳春白雪的讨论在家国大义面前必将败下阵来。

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)展览现场

“安娜•乌登伯格:超级经济舱”(Anna Uddenberg: Premium Economy)展览现场但争议本身就是偶发艺术的一部分,不然这类“偶发”的合理性又从何而来,它们本就是涉及身份和文化理解复杂性艺术作品的必然副产品。乌登伯格的创作生涯充满了类似的“事件”,长久以来其作品很难不与“Kinky”、“Perverted”、“Twisted”等字眼如影随形。但这类对立正是其创作的枢纽,是观众与艺术家在白盒子外的对话。从某种意义上讲,这些“事件”已成为乌登伯格的标志——它们并非为了挑衅而挑衅,而是因其具有推动话语变化和挑战公认规范的能力。

观展体验内外的不舒适均来自不可控:不论是针对本地观众做出的暧昧修改;在公序良俗边缘徘徊的肢体语言;或是被表演者刻意搅乱的观看次序。它终究不像是架上作品一般可预见、可复制,能够精准满足期待的艺术。作为一场偶发艺术作品展出,它不可预测、笨拙,有时让人沮丧——但正是这一点让它成为这个时代的深刻反映。作品强调了现代生活的不可预测性,在这里,即使是最精心编排的系统也可能在某个瞬间被打乱。但这类作品的魅力正是在于:最有影响力的时刻来自于我们最无法预见的时刻。