来源:【淄博日报-淄博新闻网】

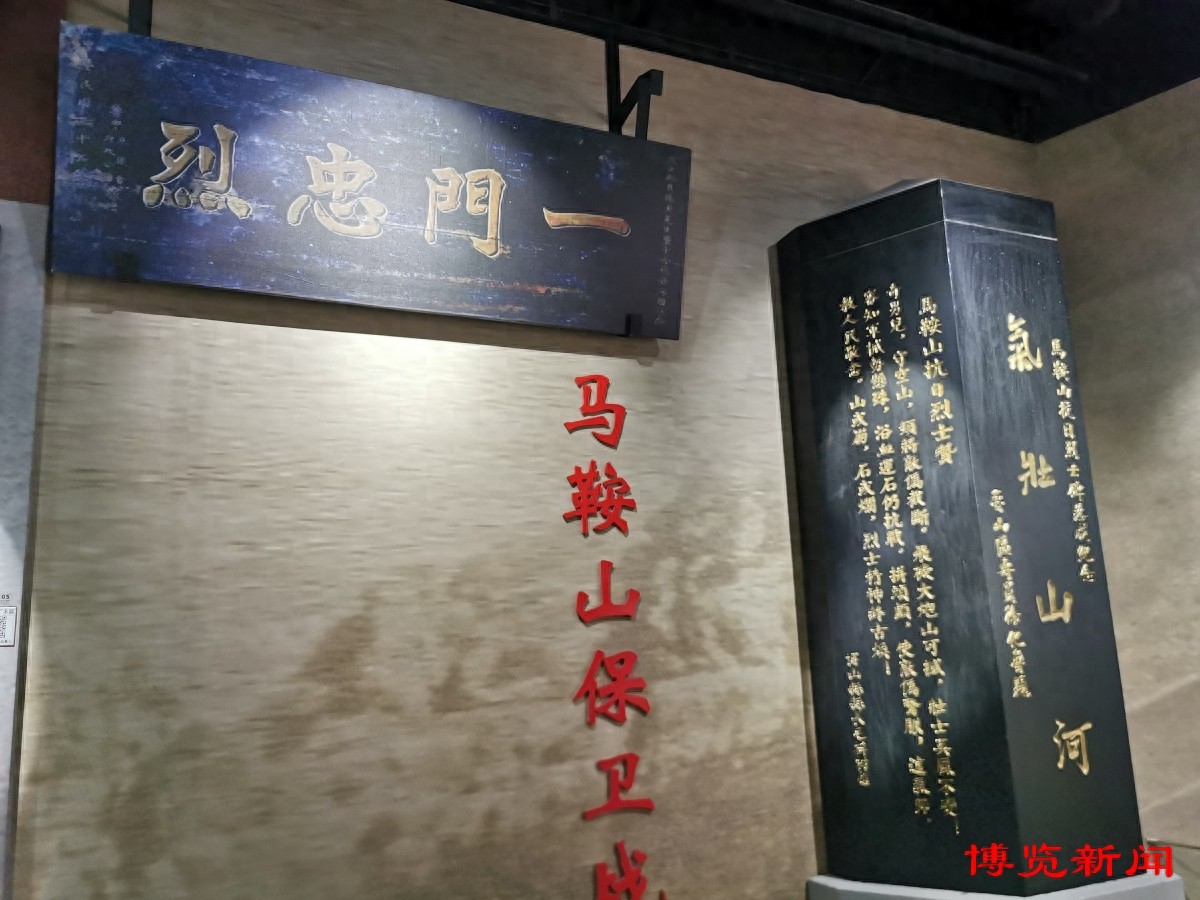

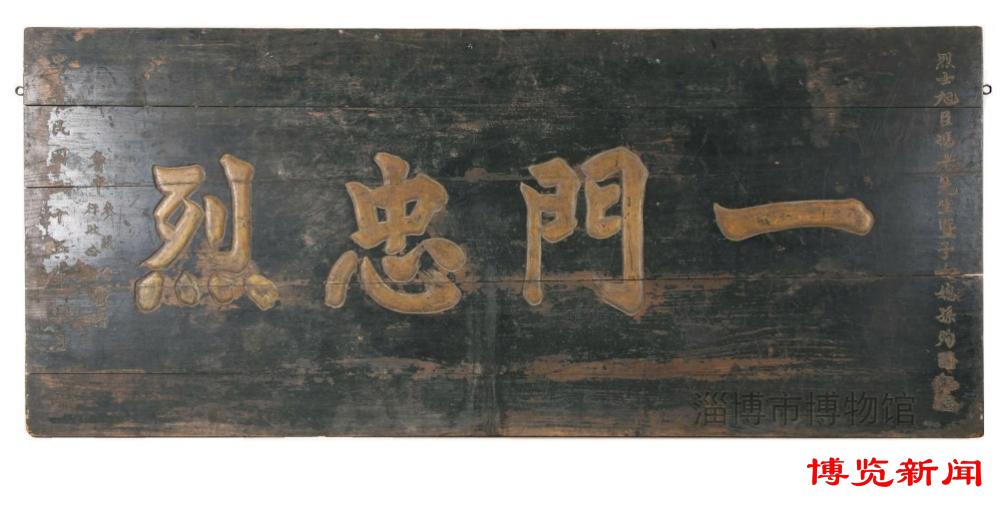

在抗战题材影视剧中,我们常常看到共产党人与群众被日军包围后宁死不屈、浴血奋战的场景。淄博市博物馆里,一块刻有“一门忠烈”的木匾,便真实记录着这样一个令人心碎却又震撼的抗战故事,上面的四个字如刀劈斧凿,浓缩着对一个家庭六位成员为国捐躯的赞叹。

来到马鞍山

“‘一门忠烈’木匾是1984年山东艺术学院原院长、省文联原党组书记冯毅之捐献的珍贵革命文物,展厅里的是复制品。”8月16日,在淄博市博物馆“红色淄博”展厅内,讲解员带记者来到了展品前,“1942年冬天,冯毅之的父亲、妹妹、爱人及三个孩子都牺牲在马鞍山上。这块木匾承载的不只是一个家庭的牺牲,更是一个时代的缩影。”

冯毅之是山东青州人,考入山东省高级中学(现济南一中)后,在进步教师引导下接触马列主义,并加入“左翼作家联盟”开展革命活动,遭到了国民党的缉捕,后加入中国共产党并参与建立“北平左联”。1937年“七七事变”后,他投笔从戎返回青州,组建游击队,任八路军四支队营长等职,成为敌伪重点捕杀目标,其家属也遭疯狂迫害。为保家人安全,冯毅之将父亲冯旭臣、妹妹冯文秀、妻子孙志兰及三个孩子新年、芦桥、平洋送到马鞍山。

不久,鲁中军区为应对日军大“扫荡”,将以八路军鲁中军区一旅二团副团长王凤麟为首的一批伤病员转移至此。山上,王凤麟负责日常工作与防务,冯旭臣管理伙食,冯文秀担任文化教员,孙志兰除照顾孩子外,还帮战士拆洗被褥、照料伤员。一家人在山上度过了近两个月的平稳日子。

第一次较量

“1942年是抗日战争最残酷的一年,11月9日更是个悲壮的日子。”讲解员动情地说,“当天,敌伪结束对鲁南根据地的大‘扫荡’返程时,在汉奸唐云三怂恿下强攻马鞍山。”

马鞍山海拔618米,往北是鲁中山区通往清河平原的淄河通道,往东是连接鲁中与胶东的交通枢纽地带,自古便是兵家必争之地,抗日战争时期,这里的战略地位更为突出。

在第一天的战斗中,敌伪凭借飞机大炮的掩护强攻,顺着石阶往山上冲。守山战士用土造枪支和手榴弹、石头一次次击退敌人的进攻。枪炮声、爆炸声时紧时缓,日落时,敌伪留下一百多具尸体,寸步未进。

敌伪对山上的顽强抵抗始料未及,恼羞成怒下增派三架飞机,并调平射炮等重型武器部署在马鞍山周边山峰。次日黎明,敌人再次疯狂进攻,轰炸与扫射从未停歇,直至天黑。

残酷的战斗

这场战斗后,仅刘厥兰、王德善两位同志幸存,人们从他们口中得知了战斗的悲壮过程。

第二天,在敌人强大火力攻击下,马鞍山防御工事全毁,之后,敌伪步兵发起冲锋。战斗异常残酷,战士们顽强抵抗,弹药耗尽后就用石块作战。冯毅之的家属也投身战斗,在敌人冲上山头之际,冯旭臣老人带着女儿冯文秀、儿媳孙玉兰及三个孙女冯新年、冯芦桥、冯平洋,毅然选择跳崖,用生命诠释了中华民族的气节。

王凤麟拖着伤腿坚持指挥,浑身是血仍战斗到最后一刻,在毁掉阻击枪后,他用手枪中的最后一粒子弹结束了自己的生命。

这场战斗中,敌伪动用数百倍于我军的兵力,配备飞机大炮,以付出数百人伤亡的代价,最终只得到一座空山。我军27位同志牺牲,其中冯毅之一家就有六位。

望着展厅中“一门忠烈”四个大字,仿佛又听见马鞍山上的枪炮声,看见烈士们举石砸向敌人的悲壮身影。这不仅是一个家庭的牺牲,更是中华民族不屈精神的象征。时光流逝,硝烟散尽,但这段历史永不会被忘记。

本文来自【淄博日报-淄博新闻网】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID:jrtt