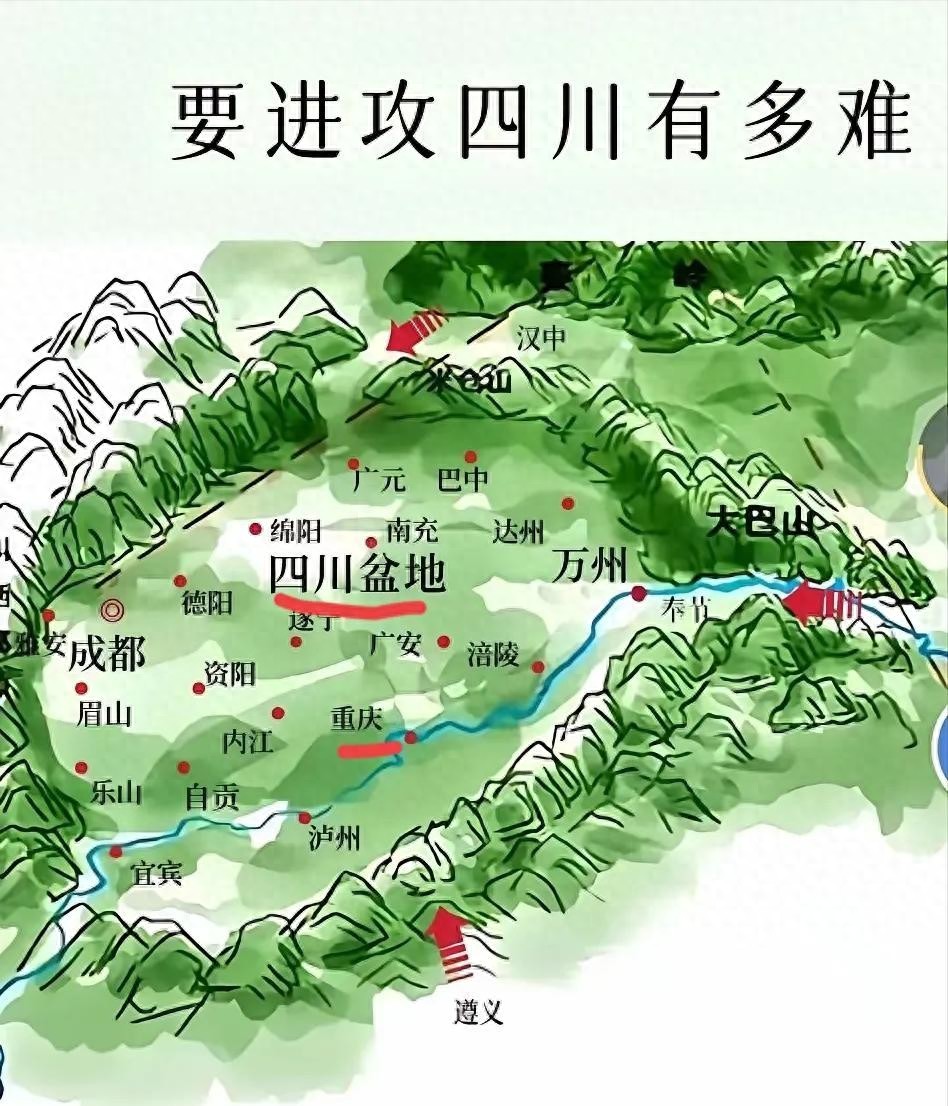

四川,困在高山与天堑之间,向前看去,山山叠嶂,江河蜿蜒,整个盆地像被谁捧在掌心。外面天翻地覆,这儿却总是一副“我自安然”的样儿,仿佛与世隔绝。要问为什么,真是简单直接,地形决定一切!可话说回来,地形也不是万能,历史上哪回真要掀起风浪,这四川,靠的可不仅仅是山川吧?

翻过秦岭就到汉中。有数据说,秦岭主峰海拔都在2000米以上,最高的终南山甚至将近3000米。哪怕在21世纪的今天,连绵不绝的秦岭依旧不肯低头。不管古人骑马步行,现在汽笛轰鸣,这山就是山,难啃就难啃。气温落差大,南北差异鲜明,好像进了秦岭就进了另一个世界。历史上打仗,比如三国蜀汉,过这道坎,几乎就是赌命——上一秒北风卷雪,下一秒山道起雾,士兵想前行,走一步冒十次险。剑门关守着盆地大门,古书里说“一夫当关,万夫莫开”,真当不得玩笑。

再往东边,剑门那儿,有数不清的陡坡危壁。冷兵器时代,只要守在高处,箭雨漫天,攻方怎么也难上一层楼。即便到了近现代,补给线和通讯难题仍从来没轻松过。剑门关下,几百年屹立不倒的关楼,墙砖早已磨光,历史的苔藓爬满青石。真要过,把人拖得筋疲力竭;守在那里,上上下下齐了心,这一段路,几千人守住是常事。

南方更复杂。湖南贵州交界,贵州高原起伏,与四川盆地在遵义附近狠狠撞上。遵义历史上就是个交通节点。周围几条大河汇流,河水绕山而行,地形像是镶嵌着的机关阵。哪怕到了抗战时期,川黔铁路贯穿,仍然是多病多灾。再说遵义会议,红军几经辗转,留下的遗迹不少。正因为地势难测,野外侦查被大雾困住的事,旧报上也是常见。古代入川,南线像个夹心迷宫,沿途悬崖峭壁数不清,今人开隧道尚且费劲,何况走马带刀的人。

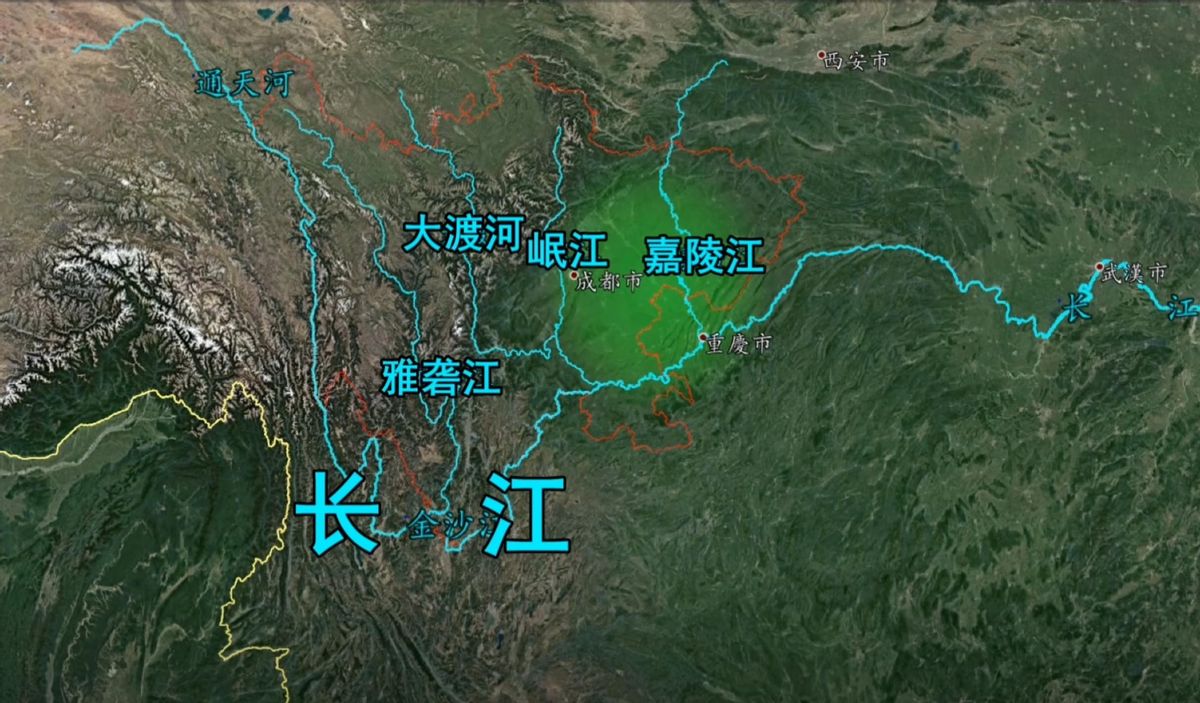

西面情况特殊,这边青藏高原顶着,岷江、嘉陵江等几条大江汹涌而下,水源充沛却动静诡谲,又容易滑坡塌方。现在去泸定桥、康定,走高速需几个多小时,别说过去泥泞未铺之时。川西边缘的藏族民众,那些诸如赶羊、修桥的老照片,冰雪天地里人的苦累仿佛能透过照片钻出来,防守严密,进退无门。

让人头疼的还有长江。当年刘备自益州往东,举旌旗逆水而上,夔门一带,水急浪高,两岸山石如刀劈。奉节号称“天下雄关”,船队容易被卡在这里。水军、陆军两手都得硬,还不保证能靠过去。现代修起三峡大坝后,水面早非昔比,但地形变化,水下暗流再加突发大雾,极端天气打个措手不及,翻船失踪新闻还是时有耳闻。冷兵器打仗时,一个失误就是全军覆没。

四川盆地本身,被大巴山、秦岭、邛崃山等多重高原环拥,其实有一个“碗状”的三维地貌。美国地理学家早在上世纪五十年代研究亚洲地势时,就把川盆作为典型高原围合盆地特征分析过,说与别处那种敞口平原完全不同。人口稠密区基本都挤在盆地中部成都、绵阳一线,边缘却是大山档住。历史上灾荒或战乱,外部敌军难以在三个月内跨越地势,导致往往“围而不攻”。

蜀地人挺厉害的。北宋统计,四川农业产出全国前三。现代数据显示,四川GDP常年稳居全国第六,人口常说九千多万,光农村人口占一大票。吃粮自己种,物资不缺,打仗自然能久撑不破。每遇乱世老百姓聚族而攻守,蒲江那边老人的传说里,祖辈躲进山林挖地道,给敌人下套。到清末,还有山寨抗敌的史实。乡土认同加坚韧劲儿,这地方就是难啃的骨头。

防守不只是靠山水。蜀道上关隘林立,各种山寨据点密布,历史记载西南地区曾有四百余处天然险关。现代有学者用遥感技术统计,发现古蜀道保存率极高。明代地方志里面提到,蜀中三年一小战,十年一大乱,但真正外来武装能攻下成都的寥寥无几。背后,官方与民间多线协作,打起仗来各自分工明确,分散隐蔽极难一锅端。

但也有例外。对,有好几次攻进四川的案例。其实唐朝末年,黄巢大军就一度突入成都;元末明初张士诚、明末张献忠也都曾血洗川地。天险有用,但碰上大动乱全国局势失控,再严密的防线也会溃败。这不能怪川人,天下熙熙,强敌不可预料。天灾也难防,几场地震和洪水就能让防线漏洞百出。好像“不败”这事从没绝对的道理,运气占一半。

有研究者做了统计,清末汉人移民大量进川,人口瞬间暴增,盆地承载压力马上放大。农田增多带来繁荣,同时也让激烈竞争、族群矛盾更甚。局部构成社会震荡的隐患,不过说它更容易被破坏,好像也有些过分,不见得真打起来就比以前脆弱。经济自足确实是屏障,但地方利益冲突,照样分裂。

信息化时代,地理屏障貌似没落下风,四川高铁入川、航空成网,军事意义上的“难攻不破”早就没有绝对性了。手机一响,两地即时通。局部洪灾或疫情控制里,层级行政体系和社会组织力,反倒显得更加重要。大山不再是绝对的保护伞,人心和组织机制才是真正的防线?又或者,换个方向瞅瞅,经济链接四通八达,四川倒成了全国物流新枢纽。

不过退一步说,这种类型坚固的地理屏障,不止服务于防御,反过来也能变成桎梏。比如地处隔绝,导致信息交流慢,创新传播阻力大。这么多年城市群发达了,盆地效应让成都、重庆富得流油,边缘山区却总是掉队。少数民族聚居区别样的生活方式,汉族腹地还在推行新型城镇化,多少格格不入,冲突持续。安全只是相对,哪有无懈可击的东西?

可不管怎样,近几年四川在全国经济地理体系的位置反而更扎实。权威消息说2023年全省GDP突破6万亿元,消费互联网产业直追沿海。再看防灾减灾,汶川地震后,四川成为全国应急管理改革标杆。山区高铁、高速路等交通建设加速,抗洪抗震物资储备充足,再遇难关时可以迅速救援。这一块儿,四川似乎愈战愈勇。

也有网友调侃,四川人爱吃辣,其实是防御性饮食传统的遗风。天气潮湿、条件险恶,辣椒助力解乏。劳动强度大、地形恶劣,锅里下点辣椒能驱赶湿气。虽然听起来让人一乐,但其实多少有点道理。饮食和地理环境紧密相连,这可能也是为何四川民风彪悍的原因之一。不拘小节吧,人还是得顺应天地,不然被淘汰。

四川,就是这样一个矛盾聚集地。进攻难、守住更难,外敌难侵,却也避免不了周期性浩劫。偶尔有人幻想,将来高科技战争是不是还能让“天府之国”守住宁静?但这种想法,真的有点天真。话说两句,地势再险要,也只是为这里的兴衰加了点戏,主体依旧是人。

看清这些门道,便会发现所谓不败的屏障,只是历史的一个缩影。四川的坚固,某种意义上是中国社会柔韧性的折射。有时候没道理,有时候也解释不通,反正它还在那。