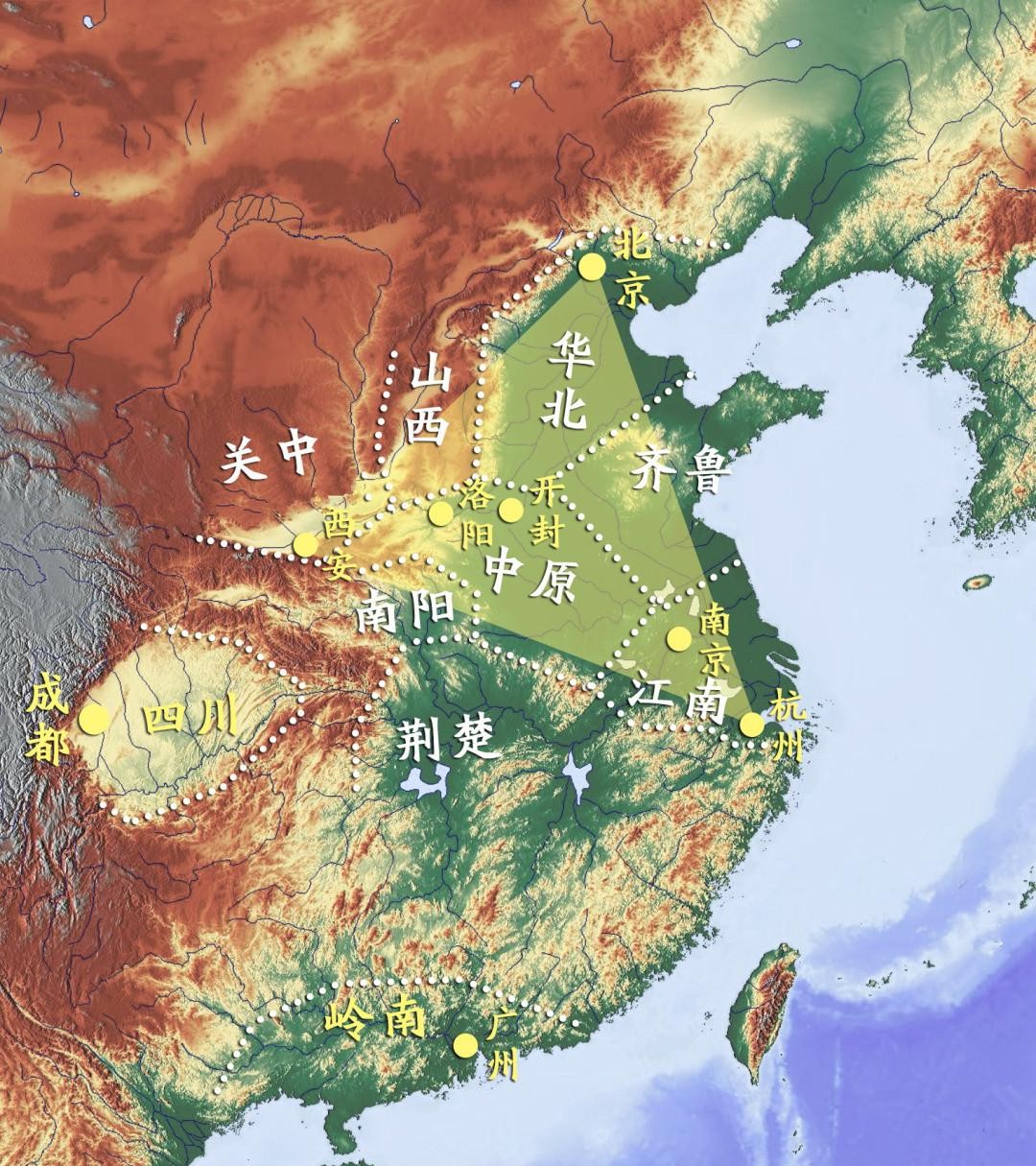

如果把中国历史翻开一张大地图,不用找就能看见“天府之国”这块牌子最早挂在关中平原上。但几百年后,成都平原却成了大家默认的天府之国,甚至现在说起这个词,几乎没人还想到关中。这究竟是风水轮流转,还是另有玄机?人们总疑惑,为什么这个最适宜人类生存的地方却突然换了主角?答案其实并不简单。

没有争议的是,天府之国这个说法最初属于关中。没有别的地方能像那样,被黄土厚厚包裹,每逢盛世,旱涝保收、粮食满仓、人口暴涨。可是,城头变幻大王旗。再坚固的关中也挡不住历史的浪潮。战火一起,这片平原就成了争夺的中心。只要回头翻一翻西周、秦汉,到隋唐,你就明白了。每一朝大兴土木,每一代都想着以长安为天子脚下,却都难逃烽烟战事。关中肥沃是肥沃,但天时早就变了,于是人们渐渐开始把另一个地方放在心头。

关中诞生了天府之国的美誉,却没能守住它。这一点让人无法心服。难道说,川西成都平原就是凭空继承下来的?其实不然。成都平原自己的“招数”,不是单靠时运,更有点说不尽的“地气”和“人物”。成都是古蜀国的都城,关于它名字的说法挺多,有人讲是“最终的都邑”,有人干脆说就是个象征力量的名字。不论怎么说,成都这个词一出现,就带着蓄势待发的气息。别忘了,《太平寰宇记》提过这些事——虽然没法百分百确认古文的每一个细节,但大致脉络差不了多少。

时间回到公元前316年。秦国拿下巴蜀,紧接着搞了一件大事——“移秦民万家实之”。意思再明白不过了,就是把大量关中北方的农民、工匠、官员硬生生迁去四川。倘若单靠这一句就解释全部进程,也未免太潦草了。谁敢打包票秦人能随便放下家底远走高飞?可能多数还是被胁迫。不过北方庄稼把家乡的石犁、铁铧和耕种技巧带到川西,倒是无可争议。而且环境比北方温和多了,灾害又少,两水交错、土地松软。农民只得低头琢磨怎么多种点粮。几代人下来,成都平原从一块荒芜的原野慢慢熬成了秦国第二粮仓。说起来容易,其实得多少代“扎根”才能长成现在这样?

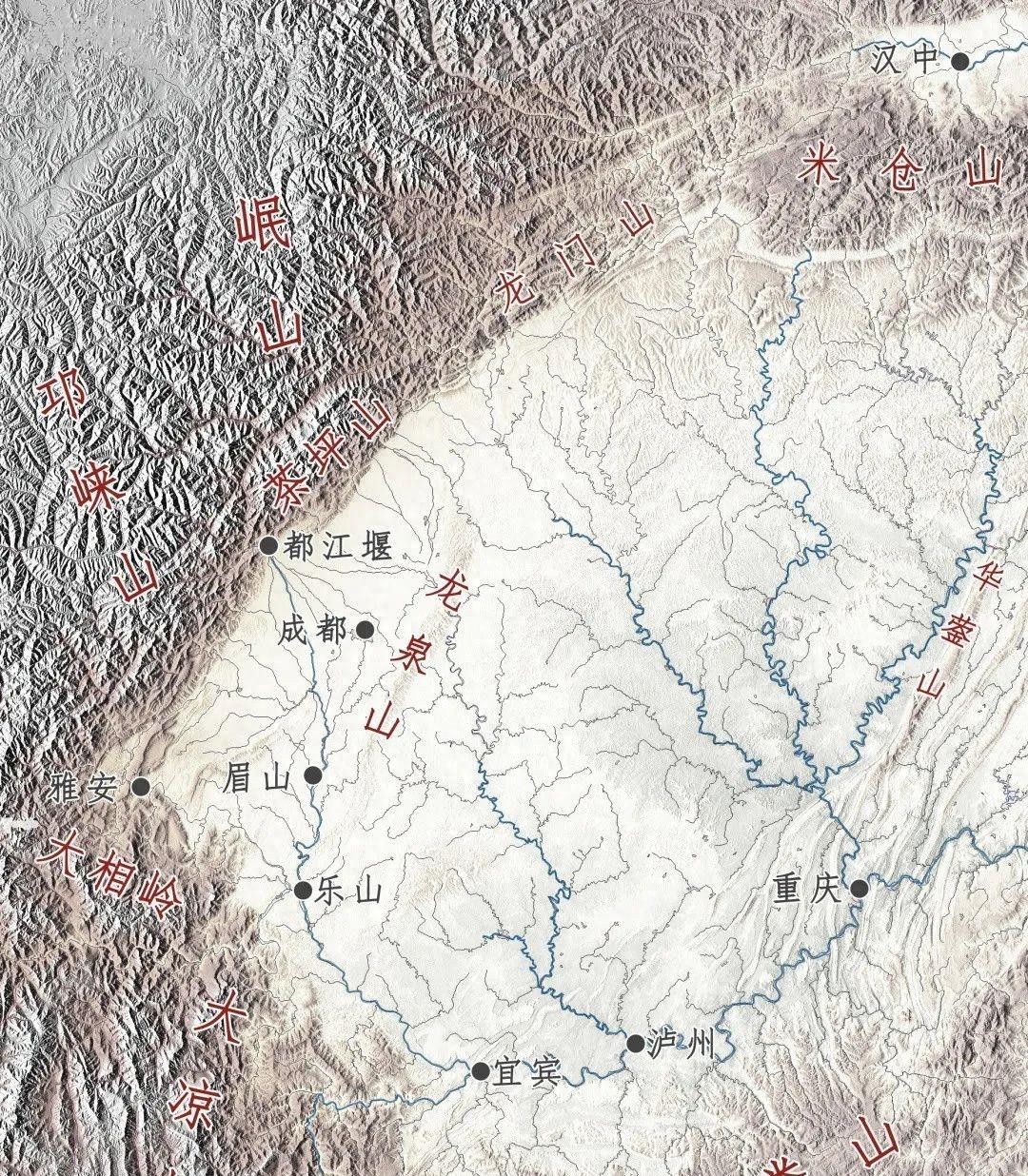

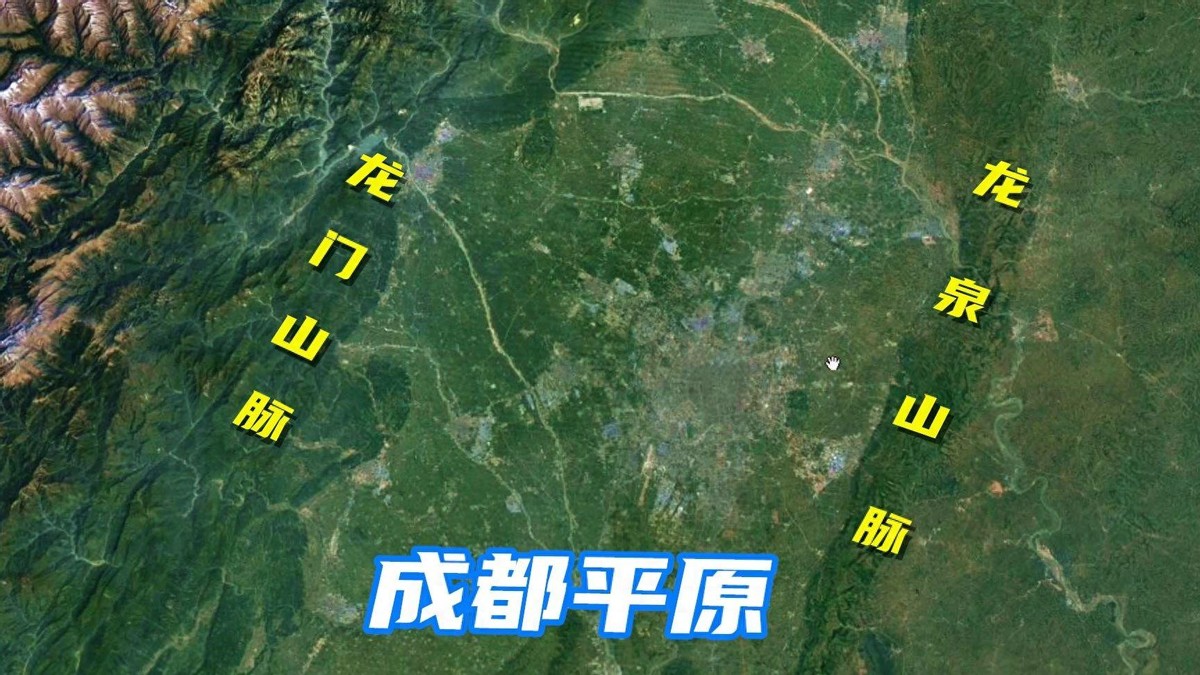

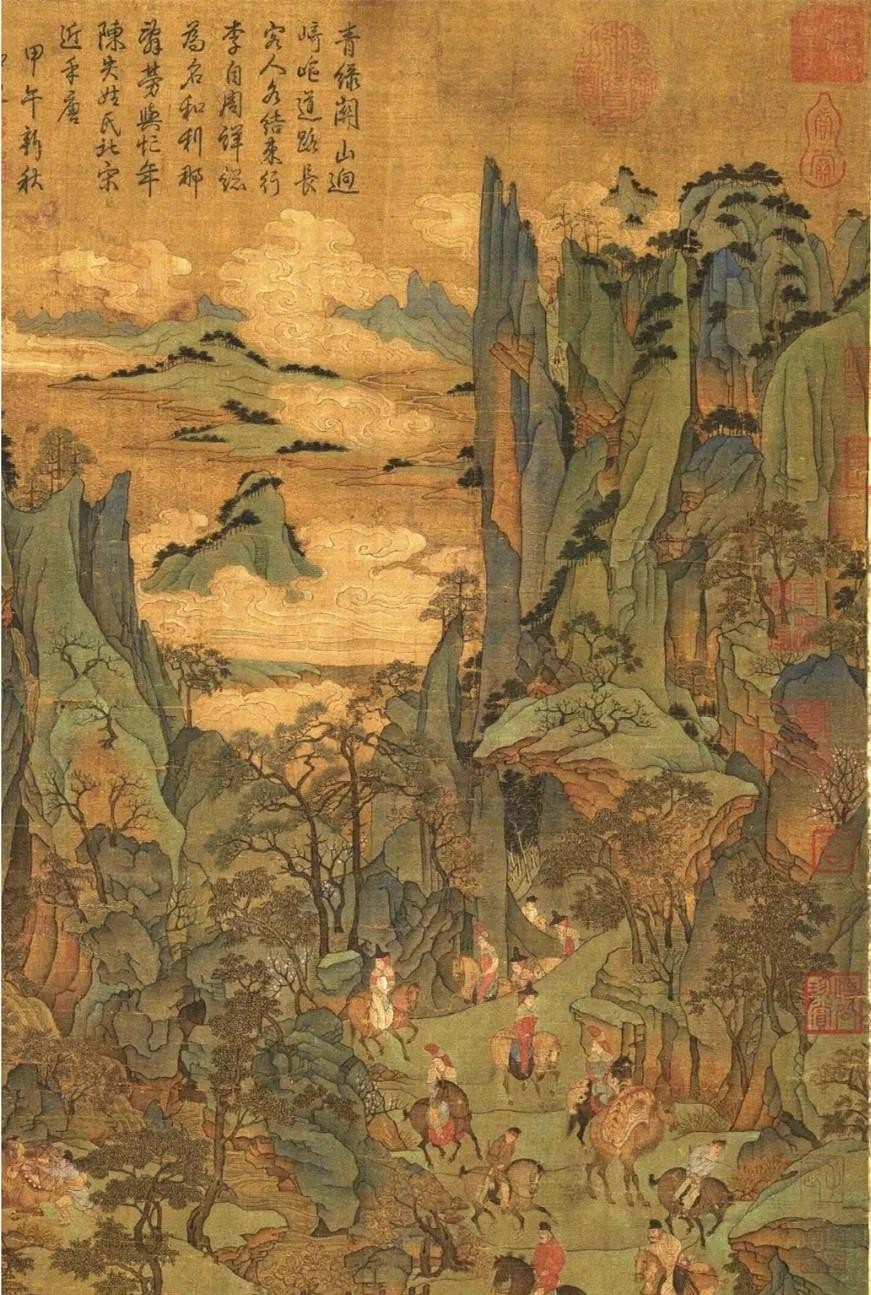

成都平原四面被山包围,北靠秦岭、东有大巴山、西为青藏高原、南接云贵高原,地形像极了一个天然的口袋。一口气把天地包起来!自古兵家争不过一条要道,兵戈难进,百姓难逃。碰上冷兵器时代,中原哪乱得不可开交,川西却经常独善其身。唐朝之前,四川腹地很少有外人能插手。偶有大乱,也是关中江淮生灵涂炭,川西依旧有人种地有人读书。甚至到了唐代,“明皇幸蜀”“僖宗幸蜀”,皇帝自己都逃到这里来避难,足见这地方有它的过人之处。咦,能随时等着皇帝跑路,这算不算一种光荣?也未必就是。但是安全感确实有。

所以,战乱一来,移民潮水般泻进成都。比如永嘉之乱、安史之乱,各路衣冠士族、文人商贾、百姓平民都想着往西南逃。你说,是因为地势安全吗?或者因为这里已经有一个吃得饱饭的基础?或许都有吧。但不论是哪一波迁徙,哪个朝代的流亡,人口注入都带动了成都的经济。到了西汉,成都就已经有了近40万人口;等到后世,每遇乱世,总能吸纳新的“血液”。这其实比单靠天时地利更复杂些:人心向背、生活经验交融,自然慢慢聚成了市井模样。

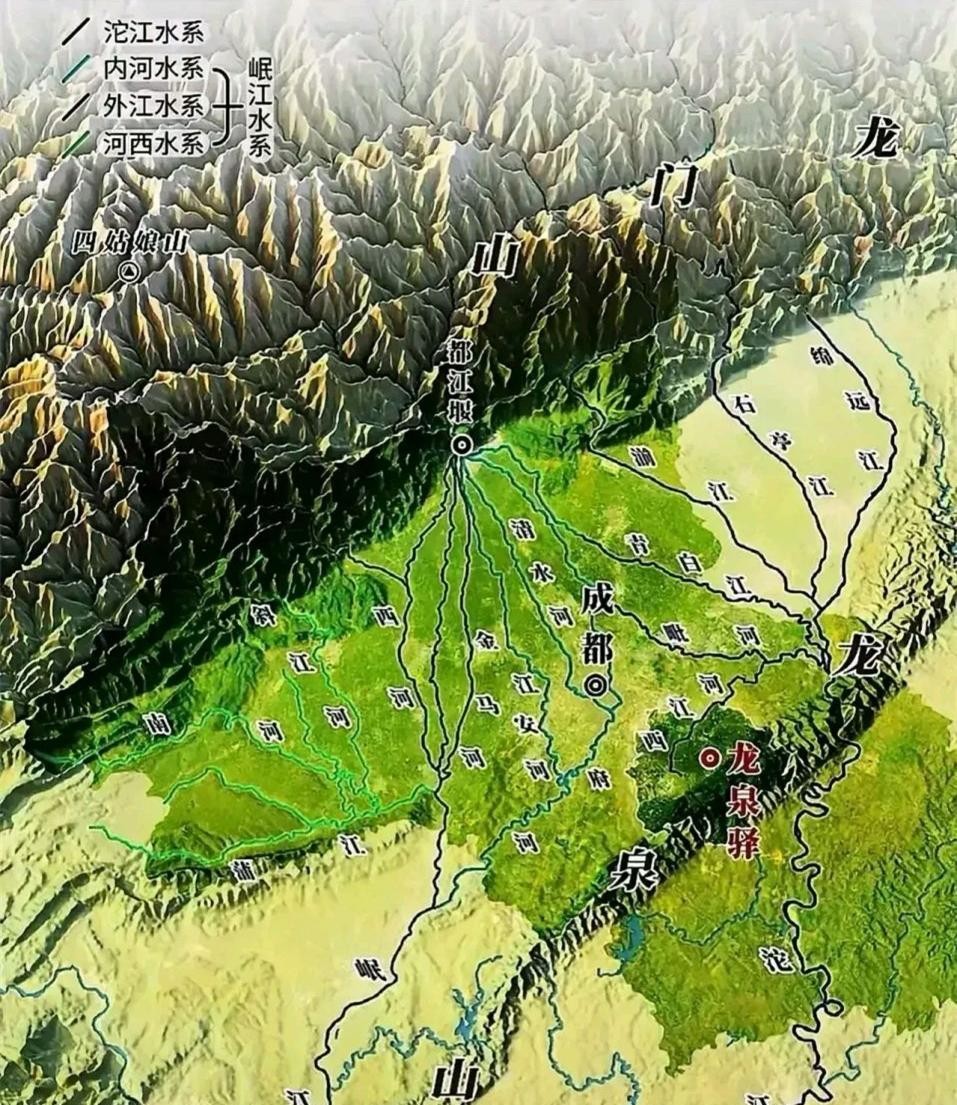

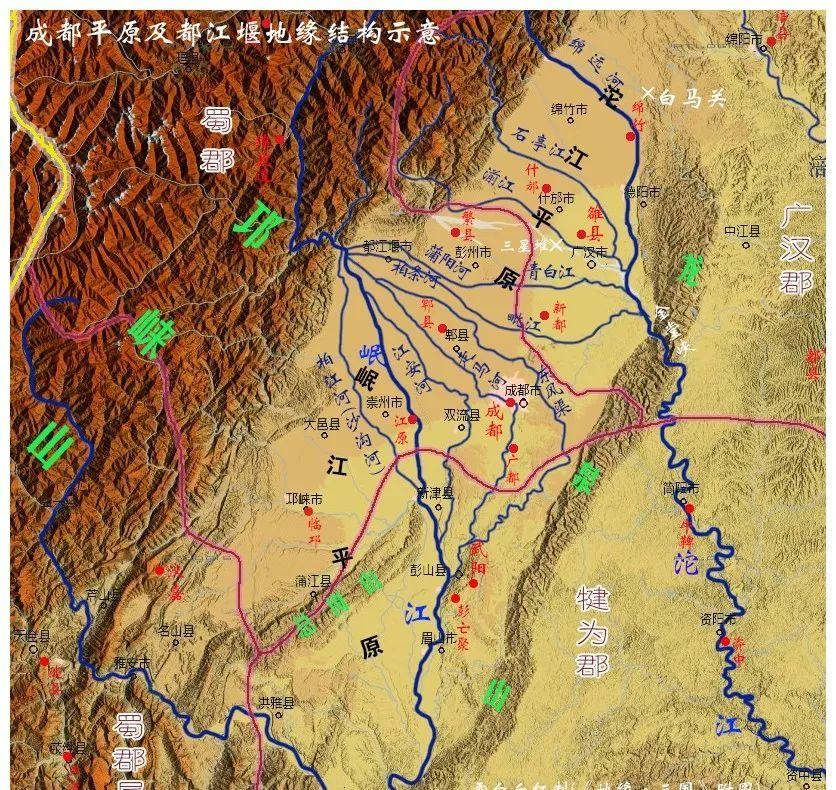

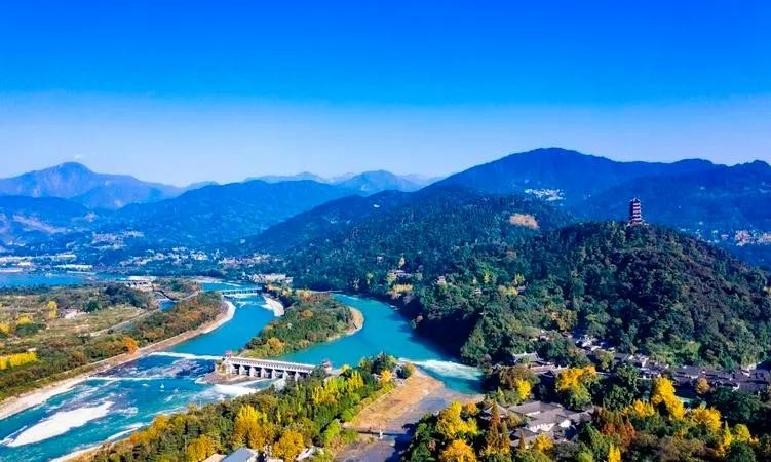

人口固然重要,但没水利也都白搭。川西水太多,雪山溶雪,密林涌泉。最初岷江下山,水势猛烈,经常泛滥,瞬间毁田,过几天又旱得可怕。农人辛苦一年,一个大水全泡汤。直到蜀郡太守李冰出场,他修的都江堰成了决定性转折点。据2023年四川省水利厅的数据,如今都江堰仍然管理着超1000万亩良田。这个数字真不是用来吓人的,央广网、新华网都报道过。最为神奇的可能不是它面积大,而是从战国到今天——两千多年啊——关键作用没变过。运气好一点水流通畅,一年三熟,村村寨寨都能见着新的粮仓。

都江堰不仅没坝,还能科学分水分流,旱的时候灌溉,涝的时候排洪。许多现代水利工程虽说规模比它大,但都做不到这般持久耐用。这事靠一本古书是说不明白的,实际走到现场看看,那一汪温润的水真的像血脉一样悄悄地滋养着每块田地。李冰这个人,按说在中原也就是个普通太守,结果因为都江堰在四川封神、千古流芳。看看现在都江堰文旅产业的数据,仅2023年前三季度就吸引过400万人次游客,不管是来看水利还是野餐野泳都不奇怪。

这地方的人啊,讲究一个“宽”。三国时,诸葛亮在成都奖励务农、兴修水利,还搞“屯田制”。夜里不用关门,道边拾不到失物。其实也不一定有那么和谐;人多了,市井气也煳涂点。但当时的成都平原,就是全国繁华之一。人和拉得满满当当,这才是它能接过“天府之国”大旗的底气。李白一首诗,火了“九天开出一成都”。词还没念完,画面就浮现眼前:白墙灰瓦,楼宇错落,草木掩映,小桥流水。你说关中能不能比得过?某一刻,未必不能;可终究还是成都平原更令诗人倾心。

成都平原被叫天府,是唐朝以后才真正板上钉钉的事。时间比关中晚了五百多年,但持续得更久。“扬一益二”的头衔,一直没让位给任何地方。哪怕如今高楼耸立,良田变成了产业园,民居拆成了写字楼,田园牧歌的景象也已经退场好几年。2022年成都市城市化率已超过75%。但奇怪的是,即便如此,谁提起“天府之国”,大家还是想到这儿,不大会去念叨关中、江南、闽南、台东这些地方。是不是成都人会宣传而已?倒也不见得。

不过,别把天府之国看作某种命定的豪宅。历史上的天府之称,也不过应时而异。有一阵儿,江南水乡也登上过“最适宜人类居住”的排行榜,有人喜欢江南雨巷的缠绵,对成都又有啥羡慕?沿海气候湿润、商贸便利,哪一样不是养活人的资本?但要论持续稳定和人口梯度,成都平原的优势却太难被短时间超越。这跟人口流动、技术更新、传统文化的共同积淀有关系。对了,有观点说工商业兴起、科技进步能让土地本身的意义降低——这个我不太认同。农田再怎么发展,也顶多改变生活方式,人的情感还是要附着土地,不然长出来的人没有归属。

但话说回来,如果没有那几次被迫的移民,如果都江堰早就塌了,会不会成都另有命运?也未必。你说天道轮回,是谁能看到一地富庶一千年、两千年?某个朝代,成都还能不能一直是天府?我也拿不准。

当然,曾经的关中平原,如今依然是现代西安的基础。访问2023年西安市政府官网,关中地区的农业、教育、科技一样有后劲。但社会热点的聚光灯,好像再也回不到这里。天府之国的名号不可能一直只属于成都,可现阶段它还挂在那里——到底为什么?可能连成都人都讲不明白。

答案其实早已在地图、传统、诗词、故事里合成一个影子,说穿了也没多玄乎。土地先给了第一桶金,历史留下了积淀,移民带来新血,工程塑造基本盘。不管天府之名最后归于谁,用得上的,还是那些能为普通人换来生计、安稳和归属的实在事儿罢了。