黑皮肤的阿拉伯人:从黄金之地走出的谜团

你有没有听过这样的说法:阿拉伯人并不全是长着鹰钩鼻、深色头发的“沙漠劳伦斯”那一型?更有意思的是,黑皮肤的阿拉伯人,他们算不算正宗,每天又过着什么样的日子?我第一次听到“苏丹的阿拉伯人其实比非洲黑人还黑”时,愣是觉得像听到了哪段被故意藏住的家里旧事——总没人讲清楚,但个中滋味,一定不简单。

说起来,阿拉伯这个词儿,和我们印象里的“民族”不太一样。街坊四邻如果开始聊“血统纯正”“谁祖上是哪儿的”,在阿拉伯世界反而没啥市场。你可以是皮肤雪白的叙利亚人,也能是日晒雨淋的利比亚农民,哪怕从外表上完全和对面的小伙子不是一类人,一开口“赛俩目”,自认阿拉伯人,那基本也就到了。

宗教?哈哈,这事儿在饭桌上聊天才会被认真摆到台面上。实际上,在黎巴嫩或者叙利亚,不信伊斯兰,家里挂着耶稣像的阿拉伯人也满大街都是。对于他们来说,身份的事儿,真还不是一条道的“单选题”。早些年流民迁来迁去,努比亚、柏柏尔、埃及、甚至突厥血脉,遮遮掩掩全都搅拌到了一锅里。只要认同“我就是阿拉伯人”,大家还能一起去喝茶谈天。

肤色更是让人啼笑皆非,有人白得像北非阳光下的轻纱,有人黑得像苏丹河谷盛夏的土地。听说东边还有几个黄皮小伙,说起阿拉伯语磕磕巴巴,见谁都说“安拉胡阿克巴”,死活也要往阿拉伯人堆里挤。你说世道玄不玄?

可真正让人挠头的,是那些苏丹人。你要是走在喀土穆的大街上,看见迎头走来的人黑得发亮,却能说一口漂亮的阿拉伯语,还一本正经地告诉你自己姓氏怎么念,你心里会不会打个结?这些人被称为黑色的阿拉伯人。几百年来,他们就在尼罗河两岸生活,日复一日,远处的风吹沙、近处的菜市场喧嚣,一切都熟得不能再熟。

苏丹这个地方,翻开地图一看,块头贼大。南苏丹分家的时候,老苏丹人还挺不以为然,心想反正咱那块地还够大,乌鸦一样黑的事儿,还能少得了?苏丹最热闹的地方,是被青尼罗河和白尼罗河分割搅拌的几片绿洲,余下的地方,全是黄沙包着土地,就像谁蒙着头干家务一样,啥都看不清。

这些本地人老早老早之前,也不是现在这样“阿拉伯风”的。他们自称努比亚人,是古埃及边上的老邻居,被埃及人喊作“黄金之地”。怎么着?人家那会儿就是靠矿产、象牙、黄金,混出来的名声。后来等着,历史开了个小玩笑,黑皮肤变成了他们的“新名片”。

但在混血、认同、皮肤和语言之外,有些故事其实才是拐弯里的玄机。

比如努比亚人和古埃及人,打起架来一点也不含糊。公元前8世纪,努比亚的库施王顶着一脑袋毛跑到埃及,把法老的王冠抢来戴上,正经八百当了将军王。可惜春风得意没走俩月,就让亚述人的连环铁骑赶回老家。千年后,沿着尼罗河窝里斗的局又变了花样,北起阿斯旺、南至喀土穆,诺巴底亚、马库里亚、阿勒底亚三个王国冒头,各据一方。

有意思的是,这帮王国,哪怕住在日头炙烤的人间,信仰却是来自天气阴晴不定的东罗马。基督教,是他们给自己找的“洋后台”。古人信宗教,往往和我们现在想象得不太一样。他们常常更在意“谁帮我谁罩我”,哪怕是异地的帝王教士。到了这里,马库里亚特别能打,甚至把隔壁的诺巴底亚也一锅端。至于最南边的阿勒底亚,详细记载越来越稀少,现在说起来也像是讲亲戚家的八卦,关键情节全靠想象。

基督教传到尼罗河,是走东罗马的渠道。努比亚的基督教,和埃及的科普特教派勾肩搭背,但东正教和一性论的争吵,好像哥、嫂又熟又不和。一个觉得耶稣既是神又是人,一个死认耶稣只人不神,两边谁也不给对方台阶,硬是掰成了亲家冤家。可离埃及近便利,最后努比亚还是认了科普特那套。

时间的钟表再拨快一点,到阿拉伯帝国崛起。埃及沦陷,宗教信仰风向彻底变了。大队伊斯兰教士、官员、商人挤进来,原来的基督教徒被边缘化得越来越远。努比亚其实很吊,在阿慕尔·本·阿斯领着人南下把他们城打了个遍,却顽强地守住了家。最后两败俱伤,干脆签个协议,互不侵犯,各自过各自的。

一段时间里,努比亚和阿拉伯帝国倒也相安无事。该经商的经商,该抓奴隶的抓奴隶(边塞故事里少不了的黑奴贸易就从这时候起风生水起)。黄金、象牙、还有更“值钱”的人,被往北拨拉上去。努比亚人脑袋也不死板,见风使舵,慢慢地你中有我我中有你,很快,努比亚就被叫做“苏丹”了——阿拉伯人对黑人的习惯称呼。

其实那时的马库里亚还挺有担当,经常给遭难的埃及科普特人提供庇护,甚至拔刀相助。有一阵,马库里亚兵还曾东进埃及,解救被欺压的教士。风云变幻里,大家只能边做边看,抱团过活。

转眼间,苏丹这块地方已不完全是基督教基地了。阿拉伯部落一波又一波进来,和老努比亚人通婚,血脉、名字、口音混成一锅“乱炖”。1170年以后,换了新主人的埃及王朝和十字军打得翻天,顺带手不忘往南折腾。马库里亚的基督教被挤压得越来越没落——迁城、灭亡,就像老照片渐渐褪色,变成只在老人口中才会出现的往事。

等到了奥斯曼土耳其人的大船压境时,这里剩下的,全是“新配方”的伊斯兰小国。到了这时候,就别再问什么努比亚,什么埃及,大家在市场里吆喝的,都是带着口音的阿拉伯语。只不过皮肤晒得更黑,五官还是和北方的“标准版”阿拉伯人扯不上太多。

这就是所谓的黑皮肤阿拉伯人,昨天还是基督教王国的子孙,今天则在祷告毯上低头诵经。他们的语言,他们的认同,带着古老和现实的双重回声。

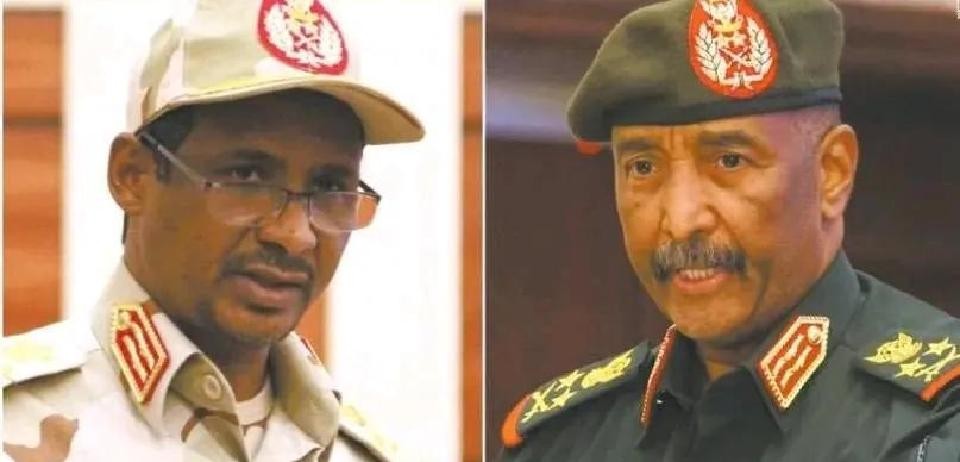

走到今天,苏丹依然是个黑皮肤阿拉伯人最多的地方。干旱的风沙、喧嚣的集市、复杂的民族矛盾,还有如影随形的家国漂泊感。那些精英们——布尔汉或者达加洛——在高处斗争不休,底层人却像千年前一样,在尼罗河边种地、找活、迎接明天的太阳。

你要问,这到底是“阿拉伯人”,还是另一种更古老的什么?怕是谁也答不完整。或许,他们自己也不在意。毕竟,命运拐了好几道弯,最后的结局,总不会只有一种说法。