地名背后的玄机:伊川县那些你以为理所其实藏着故事的名字

“你有没有发现,咱洛阳伊川县的地名,一个比一个有讲究?可惜,很多人住了一辈子,可能连自己家的地名到底啥意思都没搞明白。”我就是在今早买早点排队时,听俩大爷聊“江左”和“鸣皋”,才突然意识到这个问题——你习惯叫的那些镇、村,背后其实藏着一堆上古、帝王、民间传说,甚至还有点小八卦。

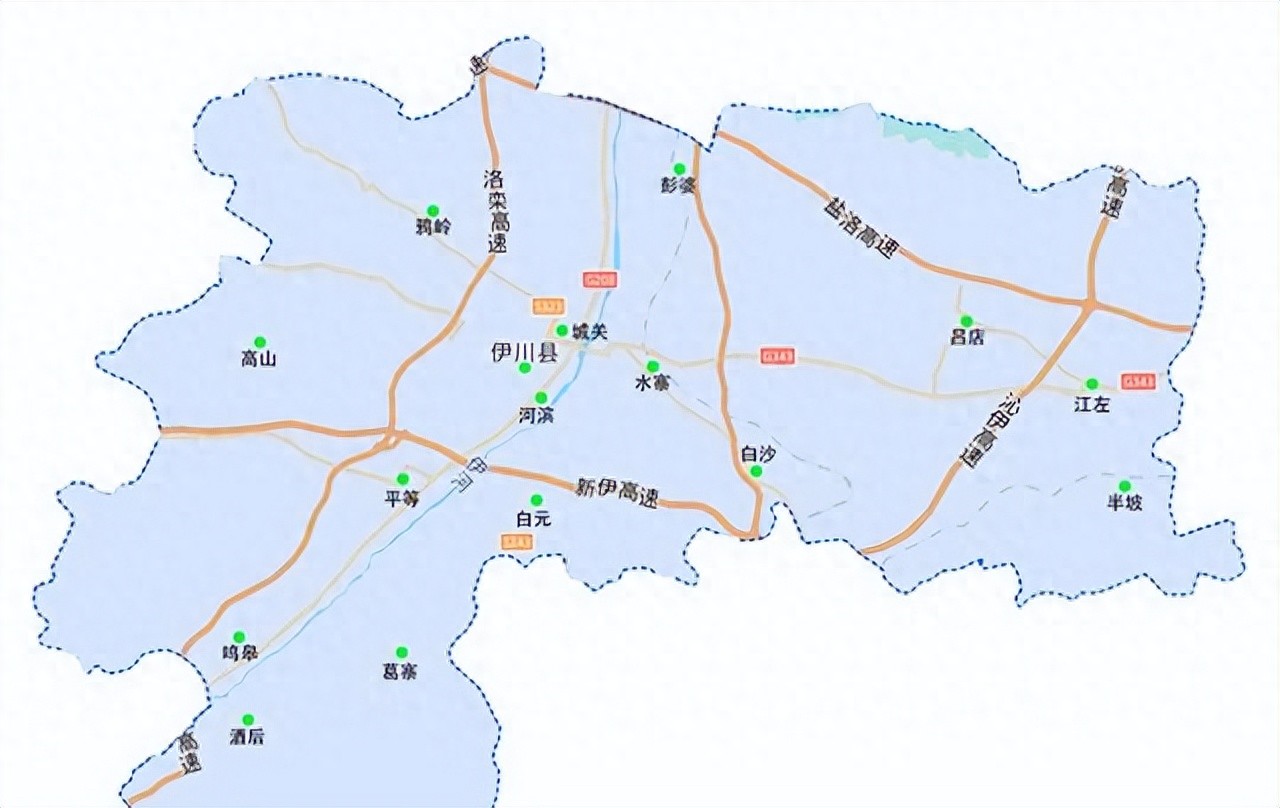

比如说伊川县这个名字,不是随便凑出来的。你现在查地图,直接搜“伊川县”,定位就来了。但追溯起来,这地方最早能捣腾到神农时期,那会儿这里叫“伊国”。后来尧帝时成了“伊侯国”,到了夏朝还叫“伊阙地”,战国又变成“新城”。汉惠帝年间才正式设“新城县”,北魏成了“新城郡治”,隋朝又折腾成“尹阙县”。宋代县被撤了,变成镇,属伊阳县。南宋绍兴年间,伊阳县又整成“顺州”,然后又成了“嵩州”。一直到1927年,才有了“平等县”“自由县”这么潮的名字。1932年合并成新县城,考虑到伊河、程伊川,还有历史渊源,才算真正定名“伊川县”。现在你看着地图上的“伊川”,背后可是一整套历史大戏。

再说说那些镇名。比如“鸣皋镇”,听着就有点古风,实际是因为南边有九皋山,《诗经》里有句,“鹤鸣九皋,声闻于天”。这鹤,古人觉得是吉祥物,鸣叫还能上天打报告似的,所以这地名一留就是几千年。你以为这只是个名字?不,背后是古人对自然的敬畏和寄托。

“水寨镇”有点意思。以前龙门还没开凿时,这一片全是水洼地。人家住得高,周围水一涨,地势高就成了天然的寨子,大家索性取名“水寨”。你再细想,现在咱们防汛,都是靠大坝,人家古人靠地势、靠智慧,挺会过。

“彭婆镇”这名字,听着有点像儿化音,其实源自商朝。商朝大夫彭铿被封彭地,母亲去世后葬在这里,村名就这么传下来。可见,地名有时候是为了纪念先人,甚至是情感的延续。

“白沙镇”这事儿,真有点绕。明朝朱元璋巡视中原时,觉得“白沙”这个名字不吉利,啥都能和“杀”谐音,随口就说了句“山水相绕、平川沃野,真乃兴隆之地”,百姓乐得不行,立刻改名“兴隆”。结果到了清末,又改回来了。你说是不是有时候,名字就是一场误会?

“江左镇”则是唐高宗路过,被这地方的景色惊艳了,说“江左风景不过如是”,于是名字就落地了。你琢磨下,这得多美,才能让皇帝专门留个地名?这不比朋友圈打卡高级多了。

“吕店镇”很现实。吕姓人家开了旅店,来往客商多了,大家干脆就以“吕店”为名。其实好多村镇的名字,都是这么生活气息十足。你家门口的小卖部,万一哪天成了地标,说不定也能流传百年。

还有像“酒后镇”,名字挺有趣。秦始皇焚书坑儒时,孔子的九世孙孔鲋来这儿避乱,建村时这里常年大雾,还带点酒味,于是叫“酒雾头”,后来渐渐变成了“酒后头”,再缩成现在的“酒后”。一听就有故事,是不是?

类似的还有“白元镇”,据说战国时秦将白起屯兵于此,后来又发现了“白元帅墓”,村名就这么定了。有的名字是纪念,有的是地理特征,还有的夹杂着点传奇色彩。

“葛寨镇”则是因为东汉葛将军冤死后被厚葬,村民感念忠良,把村名叫做“葛家寨”,后来变成了“葛寨”。你要问我,有没有点像现在的“名人效应”?有,就是这么直接。

“平等乡”这个名气可不小,直接和民国时期的“自由、平等、博爱”三大口号挂钩。其实当年孙中山提倡这些理念,老百姓也觉得新鲜,直接用来命名。你搁现在,估计会被网友玩成“梗”。

说这么多,你可能还是觉得地名没啥大不了。但你细想,咱平时张口闭口说的,就是“去水寨”“到白沙”“住鸣皋”,这些地名背后的历史逻辑、文化情感,早已融进血脉。你住的地方,也许就是几千年前某个故事的延续。现在是2025年7月28日,咱们再看这些名字,和古人想的真的一样吗?还是说,已经变成了我们自己的生活方式?

反正我觉得吧,地名不只是地理定位,更像是老洛阳人和历史握手的方式。你下次再路过“江左”或者“酒后”,不妨多名字后面可能还藏着一段说不完的故事。这些名字,有的是大人物的手笔,有的是百姓的智慧,有的就是一场时代误会。要说啥叫“活着的历史”,也许就是咱们每天唠唠的这些地名吧。

#地名文化# #伊川县# #洛阳故事# #历史考古# #地方情怀#