邵逸夫先生从1985年开始向内地教育事业捐赠款修建逸夫楼有,截止2014年1月,累计捐献的资金大约为25亿元,捐献项目达6013个,全国各地大中小学校共有以逸夫命名的楼馆近3万座。邵逸夫先生没有读过大学,因为没有上过大学,成为邵逸夫一生的遗憾,所以他开始在中国各地陆续兴建逸夫楼。一生富有传奇色彩和热衷教育、慈善的邵逸夫先生于2014年01月07日逝世,而他所捐献的诸多教学建筑依然存活在人们心中。

中国最著名的大学都有逸夫楼,为什么在80年代中国最出名的中国科学技术大学却没有逸夫楼呢,要知道当时的中国科学技术大学,可是中国高考录取分数最高的学校,比清华,北大的影响力都大。一份科大档案馆里的学生录取情况资料,显示1977年恢复高考到1992年这15年是科大录取情况。

北京大学,清华大学,复旦大学,上海交通大学,浙江大学,南京大学,西安交通大学,哈尔滨工业大学等985高校无一例外都有一栋甚至多栋逸夫楼。就连很多一般的大学都有逸夫楼,可以说几乎把中国所有稍有点名气的大学都扫了一遍,都在里面建了逸夫楼。为何唯独中国科学技术大学校园内没有逸夫楼呢,是邵逸夫看不上中国科学技术大学吗?显然不是,这里面是有不为人知的秘密的。

当时作为国内第一流的大学中国科学技术大学,邵逸夫开始捐楼的第一年,也就是1985年,邵逸夫慈善基金会代表邵逸夫先生,就找到了中国科学技术大学,提出了慈善捐赠意向。按照普通领导的办事方式,很快中国科学技术大学将会有一座逸夫教学楼或是逸夫图书馆。然而那个年代的科大校领导,没有被这个天上掉下来的馅饼,兴奋的冲昏头脑。经过慎重考虑,学校方面向基金会建议,将这笔善款用在学校最需要的地方---购买科研教学急需的高性能计算机,而不是像其他学校那样用来盖楼。

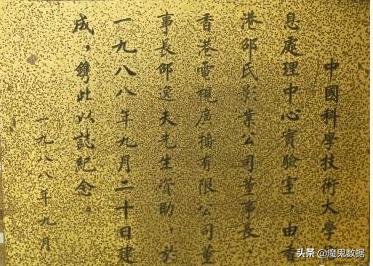

当时邵逸夫先生尽管对科大方面的建议感到意外,但还是尊重了科大的意见,通过基金会欣然捐出了500万港币(当时这笔钱盖一栋楼绰绰有余),加上科大自身的配套资金,购买了一台当时非常先进的、可带几十台终端的计算机工作站—DEC VAX8700(据说当时全国只有两台)。以此为基础,在1988年9月科大建校30周年之际,成立了"中国科学技术大学信息处理中心",专门负责面向全校各单位(后来有不少来自全国的有关单位)提供24小时不间断大型计算服务,极大改善了当时科大科研环境,提高了科大科研计算能力,为科大高水平科研成果产出和优秀人才培养做出了历史性的重要贡献。

事后邵逸夫先生还该中心欣然题写名称"中国科学技术大学信息处理中心",这充分反映了他对科大的关心重视,和对当时学校领导决策的高度认可。时至今日纵观邵逸夫先生的众多捐赠,给科大的捐赠还是最有特色的。而后来的实际情况也说明,他的捐赠为科大的科研能力提升和高水平人才培养发挥了重要作用。当时科大的不少需要大型计算的成果都是在信息处理中完成的;当时到信息处理中心使用捐赠机器的人员中,不乏有后来成为院士、IEEE Fellow、"国家杰青"、创业企业家等优秀人才。由于当时信息处理中心有了VAX8700这台当时先进的计算机工作站,从而使得当时的"信息处理中心"与国家同步辐射实验室一样,经常成为来访人员参观科大时必到之处。近年来,科大在人工智能领域的突飞猛进,这台计算机早年起的启蒙作用至关重要。

1931年著名教育家梅贻琦先生在清华大学就职演讲中曾提出“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。整句话的意思是优秀的大学在于它有杰出的教师,而不是有多么豪华的建筑。中国科学技术大学,用自己的行动很好的诠释了这句话,同时也赢得了捐款人的尊重和敬意。