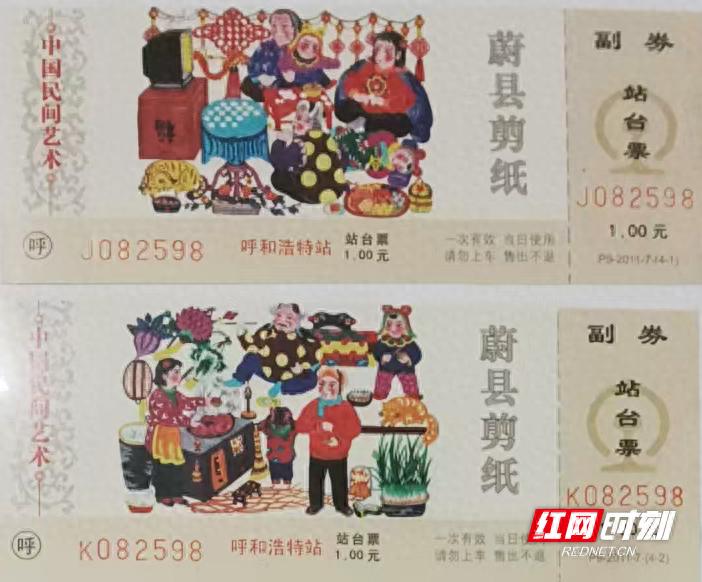

站台票里的“蔚县剪纸”。

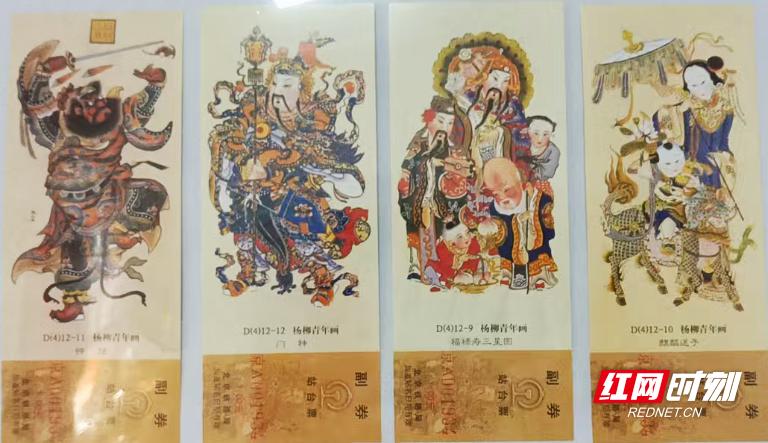

“杨柳青年画”被北京铁路局印在了站台票上。

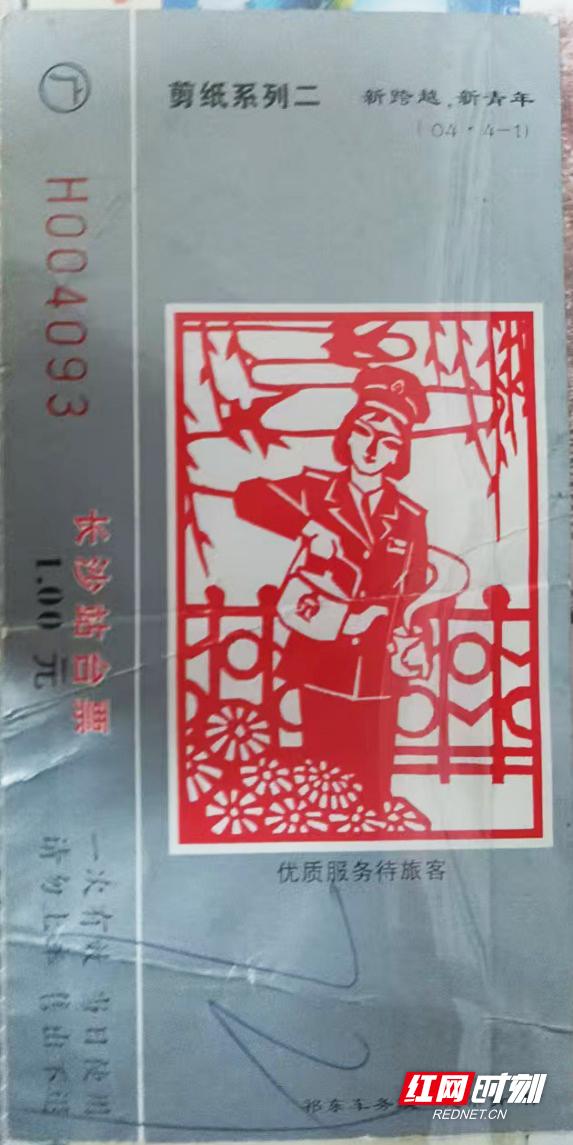

女站务员为旅客倒开水的形象融入古老的传统剪纸艺术之中。

前言:如果说铁路是记录社会发展轨迹的时间轴,那么铁路老物件则是重要的里程碑,是具有象征历史浓厚意味的文化符号。在珠晖区保卫里文化创意街区,一座由铁路文学作家创办的衡阳铁路老物件陈列馆里,陈列着近千件斑驳陆离的有着铁路“烙印”的老物件,在向络绎不绝的参观者倾诉着百年铁路的演变史。珠晖区联合红网时刻新闻推出《会说话的铁路老物件》系列报道,深情讲述蕴藏在老物件背后的那一段段难以忘怀的铁路故事,引导参观游客从老物件中汲取奋进的力量。

红网时刻新闻 通讯员 朱萱 衡阳报道

2025年的春节是中国首个“非遗中国年”,因为在2024年12月4日,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被联合国教科文组织正式列入人类非物质文化遗产代表作名录。从此,春节不仅是中国的节日,更成为全人类共享的文化瑰宝。

“非遗”,是“人类非物质文化遗产”的简称。从2008年我国的昆曲、古琴艺术、新疆维吾尔木卡姆艺术、蒙古族长调民歌四项成功申报第一批非遗项目,至2024年底,我国共有43个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,居世界第一。

在这些世界级的中国非遗项目中,人们耳熟能详的有剪纸、篆刻、书法、京剧、皮影戏等等。作为文化传播载体之一的铁路站台票,其发行局、站和设计者自然而然地会把这些“非遗”文化因子尽可能地体现于其中。从衡阳铁路老物件陈列馆里展示的几十组数百张站台票中,便可窥豹一斑。以剪纸为例,就有呼和浩特站的4枚“蔚县剪纸”、郑州铁路局的“李西秦剪纸”之“屈原”和“中国古文字”2枚。

更为罕见的是长沙站2004年发售的“剪纸系列”站台票中的一枚:“为旅客热情服务”。剪纸作者把当代铁路员工的女站务员为旅客倒开水的形象融入古老的传统剪纸艺术之中,而长沙站则把这幅剪纸选入站台票,实为难能可贵。

又如在2009年成功申遗的“篆刻”,在站台票中也得到充分展现。衡阳铁路老物件陈列馆就收藏了一枚北京站发售的“篆刻与古文字印章”为主题的站台票,浓郁的文化气息使它成为票据收藏界的佳品。

此外,作为2009年世界非遗项目之一的“中国雕版印刷技艺”,其民间代表作“杨柳青年画”也被北京铁路局印在了站台票上,让它随着旅客传播到四面八方。

如今,彩图站台票从1984年第一组站台票伊始,到2014年停用,已经走完了它的三十年历程。不然的话,随着“非遗中国年”活动,会有更多非遗内容展现在站台票的画面中。