来源:光明网

讲述人:王杰,中共中央党校哲学部教授

一年一清明,一岁一相思。

清明节距今已有2500多年的历史,是中国传统节日之一,清明节的节日习俗在漫长的岁月中几经改变并延续至今,我们今天的清明节日成为了一个人们用于怀念,用于祭奠,用于铭记先人和先辈的日子。

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”杜牧的这首《清明》想必我们很多朋友都耳熟能详,它描写的是清明节的节日景象。清明与春节,端午节,中秋节并称为中国的四大传统节日,对于清明,我们可能知道它是二十四节气之一,也是国家的法定假期。可是,对于它的来历和具体习俗却了解的不太详细。

清明节逐渐与“上巳节”和“寒食节”融合

清明节是二十四节气中唯一一个同时为节气和节日的传统民俗节日。我国古时著名的气象学著作《历书》中就有言:“春分后十五日,斗指丁,为清明,时万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明,万物皆显,因此得名。”可其实,在古代,清明节只是二十四节气之一,而并非我国古代的传统节日。 而古代人在清明期间是要过“上巳节”和“寒食节”的,只是随着历史的变迁,寒食节与上巳节都逐渐地退出了历史舞台,成为过去式,清明节这才慢慢地与两个节日逐渐融合,成为包涵了这两个节日寓意与习俗的一大节日。

古人将清明节成为“三月节”

古时,人们将“清明节”称为“三月节”,《月令·七十二侯集解》就有这样的说法:“三月节……物至此时,皆以洁齐而清明矣。”这里的三月指的是夏历的三月,故因此得名“三月节”。“清明”与“洁齐”互为形容词,“洁齐”谓万物因温湿润泽而生长,“清明”指气候清净而明媚。每每到清明之际,冰雪消融,万物复苏,草木青青,莺飞草长,一派欣欣向荣景象。作为时序标记的清明,在汉代就已经有了明确记载,可是,作为一种节日,直到唐宋以后才形成。

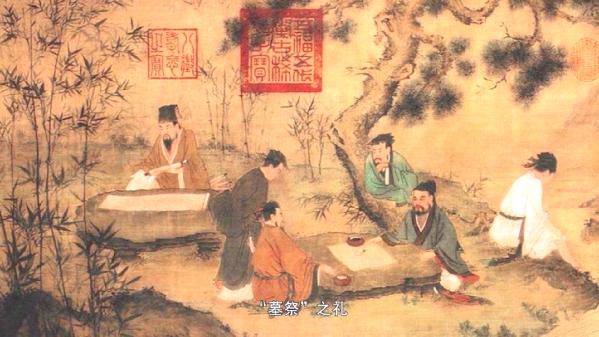

清明节的起源

清明节的起源,据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间亦相仿效,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。本来,寒食节与清明节是两个不同的节日,到了唐朝,将祭拜扫墓的日子定为寒食节。寒食节的正确日子是在冬至后一百零五天,约在清明前后,因两者日子相近,所以便将清明与寒食合并为一日。

到了唐玄宗时,下诏定寒食扫墓为当时“五礼”之一,因此每逢清明节来到,扫墓遂成为社会重要风俗。清明节是传统的春祭大节,与之相对应的是重阳节的秋祭。清明扫墓,即为“墓祭”,谓之对祖先的“思时之敬”,祭扫祖先是对先人的缅怀方式,其习俗由来久远。清明祭祀在清明前后,各地有所差异,清明祭祀按祭祀场所的不同可分为墓祭、祠堂祭。清明祭祀一种方式是采取墓祭的形式,另一种形式是祠堂祭,又称庙祭,庙祭是宗族的共同聚会,有的地方径直称为“清明会”或“吃清明”。

清明节祭祖,按照习俗,一般在清明节上午出发扫墓,扫墓时,人们要携带酒食果品、纸钱等物品到墓地,将食物供祭在先人墓前,再将纸钱焚化,为坟墓培上新土,或折几枝嫩绿的新枝插在坟上,然后叩头行礼拜祭。清明之祭主要祭祀祖先,表达祭祀者的孝道和对先人的思念之情,是礼敬祖先、慎终追远的一种文化传统。

清明节处在生气旺盛的时节,也是阴气衰退的时节。大地呈现春和景明之象,正是郊外踏青春游与行清墓祭的好时节。清明节在历史发展中承载了丰富的文化内涵,各地节日活动虽不尽相同,但扫墓祭祖、踏青郊游是共同基本礼俗主题。每逢清明时节,人们无论身处何方,都会回乡参加祭祖活动,缅怀祖先。清明礼俗文化充分体现了中华民族礼敬祖先、慎终追远的人文精神。

制作:李方舟 张悦鑫