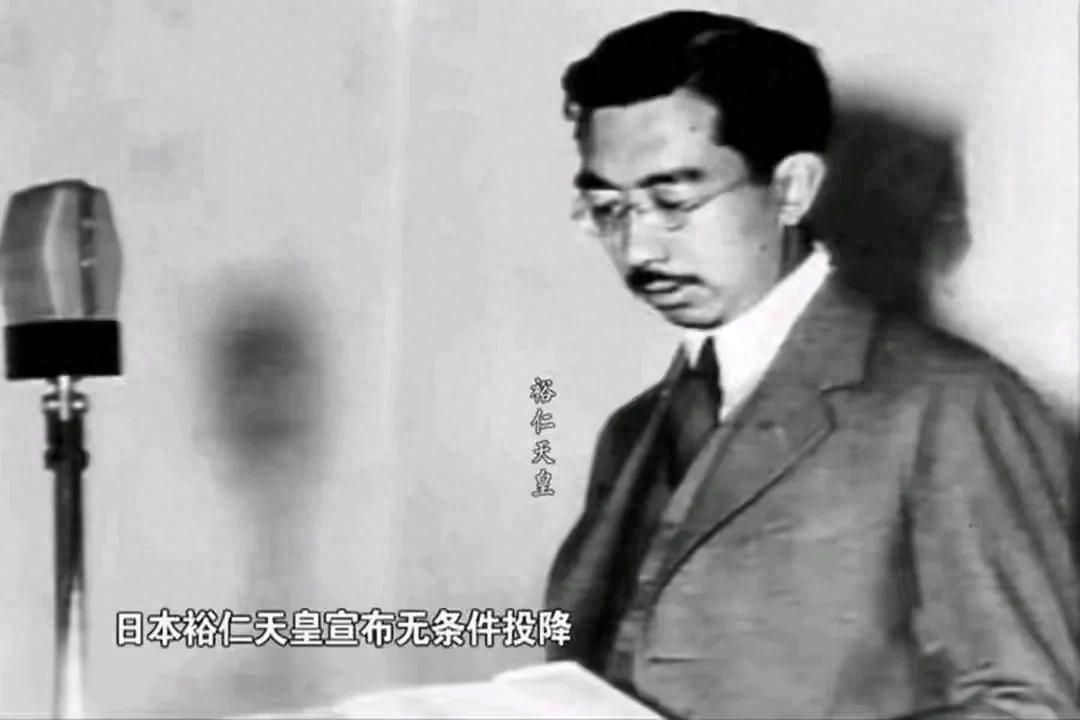

每年9月3日,中国各地都会举行抗战胜利纪念活动。这个日期选择背后有着深刻的历史逻辑。1945年8月15日,日本天皇广播接受《波茨坦公告》,这份被称为《终战诏书》的文件通篇回避"投降"字眼,用"终战""时运不济"等模糊表述。日本军国主义刻意制造这种语言模糊性,为战后历史修正主义埋下伏笔。

真正具有法律效力的投降仪式发生在9月2日。日本代表在东京湾密苏里号战列舰上签署投降书,明确承认"无条件投降"。中国作为主要战胜国之一,徐永昌将军代表中国在投降书上签字。这一时刻标志着日本军国主义彻底失败,中国抗日战争取得完全胜利。

中国政府将9月3日定为抗战胜利纪念日具有多重考量。从国际法角度看,投降书签署日才构成法律意义上的战争结束。从民族情感出发,这一天代表着中国自1840年以来首次取得反侵略战争的完全胜利。从历史教育角度,明确区分"终战"与"投降"概念有助于抵制历史虚无主义。

不同国家和地区对战争结束的纪念日选择各异。韩国将8月15日定为"光复节",强调摆脱殖民统治。台湾地区曾以9月3日为胜利纪念日,后改为"军人节"。中国大陆坚持9月3日这个最具法律效力和历史意义的日期,体现了对历史真相的尊重。

选择9月3日而非8月15日,反映了中国对历史严谨性的追求。这个日期承载着中华民族从苦难走向复兴的历史记忆,提醒世人铭记战争的残酷与和平的珍贵。在历史认知日益复杂的今天,准确把握历史时间节点具有特殊意义。

--------------------------------

以上内容由AI生成,仅供参考和借鉴