读懂广州第一七七期

粤港澳大湾区西隅,肇庆市西江畔,鼎湖山高耸。数亿年间,大自然施展魔法,把鼎湖山“培养成”北回归线上的“绿色明珠”;逾千年来,无数文人墨客慕名而来,奠定鼎湖山跻身广东“四大名山”的人文根基;百多年来,鼎湖山诞生中国首个自然保护区,拉开了中国自然保护事业的序幕;近年来,作为生态名山,鼎湖山吸引着人们前来领略壮丽画卷,续写“绿美广东”人与自然和谐共生的新篇章。

广东名山

沙漠带上绿色明珠

4亿年塑造鼎湖山

“请以双白璧,

买君双白鹇。

白鹇白如锦,

白雪耻容颜”

——李白

广州往西近100公里,肇庆市区东北18公里处,一片占地1133公顷的森林沿山势起伏分布,主峰鸡笼顶以1000.3米的“身高”雄踞西江之畔。这就是鼎湖山,广东四大名山之一。

鼎湖山地处北回归线南侧。观看世界地图,遍览北回归线穿越之地,读者会发现,多数地方被沙漠或草原覆盖着,而中国境内的广东、广西和云南等地却林木葱郁。这与岭南靠海有关——尽管北回归线穿越的地方位于北回归线副热带高压带,但受太平洋西南季风及台风的影响,岭南湿润多雨。

此外,鼎湖山保存着完好的天然森林植被,其中,季风常绿阔叶林更是有400多年持续保护历史的原始森林。季风常绿阔叶林的林冠截留雨水,枯落层涵养水源,构成了“天然水库”,于是,鼎湖山形成了湿润的微气候,也因此被誉为“北回归沙漠带上的绿色明珠”。

鼎湖山俯瞰 (摄/鼎湖山保护区志愿者 吴勇强)

如此独特的“绿色明珠”多久塑造而成?4亿年!广东省地质调查研究院正高级工程师李宏卫介绍,约4亿年前,鼎湖山一带处于华南板块广西钦防海槽东缘的河流滨海环境。古陆风化剥蚀带来的大量砾质、砂质、泥质沉积物,在浅海低洼处堆积,形成厚层砂砾岩、砂页岩等。经强烈硅化变质作用,坚硬的砂砾岩等成为鼎湖山的“肌体”。

约2.4亿年前,华南板块和华北板块撞了个满怀,鼎湖山一带亦从浅海隆升为陆地。接着,大规模的造山活动——燕山运动出现了,岩石挤压发生褶皱,地壳升温产生大量岩浆,形成花岗岩,支撑鼎湖山不断长高。

约9000万到6500万年前,鼎湖山的山体雏形基本形成。3000万年前以来,受喜马拉雅造山带挤压作用的远程影响,鼎湖山再次快速长高,最高峰鸡笼顶长至1000.3米。

广东省的“生物宝库”

省鸟白鹇人来鸟不惊

鼎湖山的生物多样性令人惊叹,是广东的“生物宝库”与“物种基因库”。

鼎湖山森林覆盖率目前达98%,保存着8种天然森林植被类型,除了季风常绿阔叶林,还有马尾松针叶林、马尾松针叶与阔叶混交林、溪边林、沟谷常绿阔叶林、山地常绿阔叶林、山地常绿灌丛、山地常绿灌草丛等,其中以季风常绿阔叶林为核心。

鼎湖山是一个植物王国,已知有1948种高等植物,占全省的30%。桫椤(植物界“活化石”)、土沉香等47种国家重点保护植物在此生长。这里又藏着一个隐秘的生命网络,836种大型真菌、713种昆虫与其他动植物共同编织出复杂的生态链。这里还是动物乐园,生活有62种国家重点保护动物,如中华穿山甲、白鹇等。其中白鹇在1988年被选为广东省省鸟。

白鹇

白鹇自古以来就是名贵的观赏鸟,唐代诗人李白把白鹇视若珍宝,曾写下“请以双白璧,买君双白鹇。白鹇白如锦,白雪耻容颜”的名句。李白愿用两块白璧买一对白鹇,并盛赞白鹇的高洁之态。

到了清代,白鹇被绣在五品文官的朝服上,象征“行止娴雅、为官清正”。

近年来,白鹇频繁现身鼎湖山景点,人们惊喜围观,“人来鸟不惊”,人们能近距离从不同角度观赏白鹇“林中仙子”的舞姿,并用镜头记录下白鹇成群结队悠闲觅食的画面。这与其他地方的白鹇生性多疑,极少在人前抛头露面形成鲜明的对比。

如今,鼎湖山成为白鹇生活的幸福家园。今年第一只人工孵化的白鹇鸟宝宝在鼎湖山诞生,白鹇成为鼎湖山生态活力的一个缩影。

山顶有湖得名顶湖山

三峰鼎立改称鼎湖山

生态优美的鼎湖山,不仅是白鹇的理想家园,自古以来也是一方名胜,留下诸多雅名。鼎湖山古时叫顶湖山。据《广东通志》载:“顶湖山在城东北四十里,高千余丈,山顶有湖,四时不竭”,故称“顶湖山”。

顶湖山何时变为鼎湖山呢?

民间传说,黄帝曾在此山铸鼎并乘龙飞升。因“顶”“鼎”同音。明正统年间,高要县令黎近作《鼎湖樵唱》,把“顶湖”写作“鼎湖”,之后渐称“鼎湖山”。此外,有一种说法称,因山顶的湖四周有三座山峰鼎立,如倒放大鼎的足,故称鼎湖山。

明末,鼎湖山曾短暂地被称为天湖山。南明永历皇帝在肇庆时曾多次上山“打卡”。

此外,鼎湖山还有别名肇庆“白云山”,与广州街坊最熟悉的“老友”广州白云山重名。

时光荏苒,鼎湖山成为今人最熟悉的名字。鼎湖山还建有宝鼎园,错落分布着各式名鼎,其中最让人震撼的莫过于园中被誉为“天下第一大鼎”的“九龙宝鼎”,鼎高6.68米,口径5.58米,重16吨,鼎身和鼎足共铸有九条金龙,腾云驾雾,栩栩如生。“九龙宝鼎”已被列入吉尼斯世界纪录,寄托着国泰民安的祝福。

九龙宝鼎

人文璀璨

依山削七级台地建古刹

五进式院落筑五层殿宇

“洗尽人间名利障,

便是蓬莱仙境”

——李昴英

鼎湖山的庆云寺,与广州光孝寺、韶关曲江南华寺、潮州开元寺并称岭南四大名刹。

从山脚攀登鼎湖山,山道间,步闲亭、半山亭、荣睿碑亭、忠烈亭、补山亭等陆续“迎客”,正当游人陶醉于千峰碧翠、飞水潭瀑时,抬头一看,一座规模宏大、依山而建的岭南名刹——庆云寺就在前方。

鼎湖山自唐代以来就是著名的旅游胜地。公元678年,禅宗六祖惠能的弟子智常禅师来到鼎湖山,在西南的老鼎建起了白云寺。此后,此处高僧云集,周围建起三十六招提(四方僧众共用的寺院),前来朝拜、游览的香客、游人越来越多。

明崇祯六年(1633年),在犙和尚等人在三宝峰建起莲花庵。第二年又迎来高僧栖壑和尚入山。栖壑和尚带领僧众逐步将鼎湖山的缓坡巧妙削为七级台地,依着山势逐层构筑起殿宇。庙宇建成后,栖壑和尚见山顶周围雾霭缭绕,颇有灵气,加之山顶有湖,“天上将雨,湖先出云”,于是把莲花庵改名为庆云寺。

历经数百年的建设,庆云寺如今形成了独特的“五进式院落”递进格局。七级台地中,1~2级是花园,3~7级分布着“五进式院落”。整座寺院共有大小殿堂百余间,建筑面积达12000平方米。庙宇各殿按中轴线对称布局,建筑群体量虽大,却是化整为零地呈现,这种布局也打破了平地寺院的平铺式结构,利用山势高差塑造出“步步高升”的空间叙事。

庆云寺

记者来到顶层塔殿门前,一览众山小,只见四面青山环绕,三宝峰俨如天然屏障,其余脉蜿蜒起伏,好像一朵莲花,而庙宇就在莲花的花心。这种阶梯式建筑群,既减少了土方开挖,又利用天然坡度自然排水。同时,台地边缘花岗岩砌筑挡土墙,石块间以糯米灰浆黏合,至今无结构性沉降,堪称杰作。

在庆云寺内细细参观,整体建筑甬道纵横,四通八达,殿宇僧舍,构成一个完整而紧密的古建筑群。建筑雕梁画栋,石刻诸多,回廊壁上,有清代诗人袁枚的诗句、诸慕贞的梅花图、宋广业百首梅花诗等碑刻。庆云寺“三宝”白茶树、大铜钟以及千人镬亦错落分布其中。

白茶树相传是在1633年,由在犙和尚在建造莲花庵的同时亲手种下。每到冬季,白茶花缀满枝头,清香四溢,被誉为“人间香奈儿”;清咸丰年间铸造的大铜钟在寺庙钟楼上,每日清晨,1900公斤重的大铜钟被敲击后发出悠扬钟声,可传10里;千人镬深近1米,为乾隆年间打造,传说可供千人同食。

庆云寺如今还珍藏有诸多珍贵文物。清光绪十九年(1893年),慈禧六十寿辰时曾敕赐“万寿庆云寺”匾,目前保存完好。

此外,鼎湖十景中的“菩提花雨”“方池印月”“塔殿香风”诸景也均在寺内。

清代,庆云寺规模越来越大,成为岭南四大名刹之首。

未解之谜

庆云寺屋顶为何没一片落叶

庆云寺有个神奇的地方,记者仔细查看,庆云寺整体坐西向东,处于风口之上,虽然山上林木茂盛,但每层建筑物的屋顶未见一片落叶,令人拍案称奇,其中原因莫衷一是。 翻阅资料、咨询同行后,李宏卫猜测,是涡旋风与琉璃瓦的共同作用,让庆云寺屋顶没有树叶。庆云寺周边全是亚热带常绿阔叶林,四季常青,叶子真要掉也掉不了几片。山风常年顺着庆云寺的坡度一级一级往上走,钻过琉璃瓦间的缝隙,形成涡旋风,打着转往上蹿,就像抽油烟机似的把落叶往外卷。同时,屋顶琉璃瓦又光又亮,斜得跟滑梯似的,就算有叶子掉落也会很快顺着斜坡溜下去。

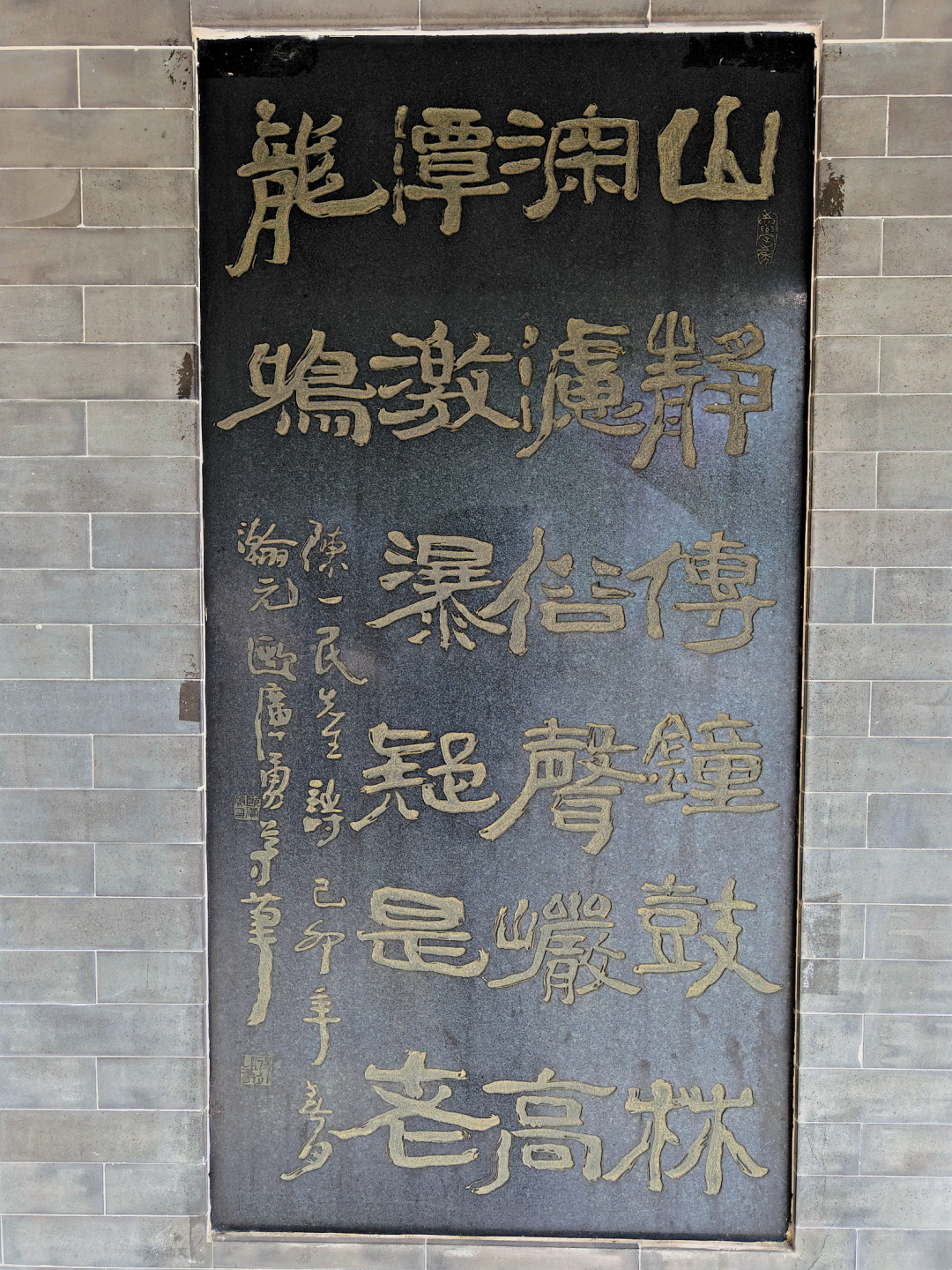

庆云寺内石刻

庆云寺曾立不置田产碑

僧众每年参与植树造林

庆云寺之所以成为岭南四大名刹,不仅在于其建筑的宏大,更在于其素有“禅、净、律三宗俱善”之盛名,寺内一直悬挂着“律宗名山”的匾额。初代祖栖壑和尚制定《僧约十章》。二代祖在犙和尚被尊为明末清初三大律学宗师之一,著《四分戒本如释》等律学经典。

庆云寺僧众虽多,但不置田产。1649年,南明王朝永历帝示意募捐钱财,为庆云寺购置田产。栖壑和尚谢绝称:“庆云开山以来即无田产,所需供给皆藉十方,从无储集。”他特立《本院不置田产约》碑。

此外,庆云寺建寺以来,僧众年年都要植树。早在明代中期,广东学政吴廷翰在《怀白云寺僧》中写道“桂树阴中补衲衣”,这是较早明确关于在鼎湖山种植桂树的记录。明末,庆云寺前身莲花庵初创时,“本山左边只有土坟数堆,原无树木”。建寺后,僧众每年春季开展植树,这一传统四百年间代代相传,一直延续到今天。历经50余年持续栽种,至康熙年间,庆云寺周边已形成“前后左右遍植松杉,浓荫密布”的生态景观。

种树的同时,盗伐林木现象时有发生,怎么办?1683年,庆云寺颁布首个《禁伐树木碑》,严禁盗伐林木,否则将告到官府追究责任。这种以勒石来广而告之禁伐树木的方式,在信息闭塞的古代收效明显,使保护山林的理念深入人心,被后世沿用。

“法律”颁布后,谁去执行呢?古代版护林员——知山出现了。清乾隆八年(1743年)所刻的《僧众护山碑》显示,庆云寺设立了“知山”一职,职责包括“卫护山场,不容稍私”。知山作为古代护林员,不仅要监管僧众,也要向村民宣讲护林法规。知山要禁止人员在界内斩伐竹木,甚至还得劝阻村民“采割牛草”等。

一旦有人强行砍伐鼎湖山树木,就可能吃官司。光绪十九年(1893年),下黄岗白石村村民梁荣旦强行砍伐飞水潭林木,庆云寺一纸诉讼告到肇庆府。知府查明“树由僧种”,判决山林归属寺院。官府竖起鼎湖山的第二块《禁伐树木碑》,首次划定鼎湖山保护林木的边界:“左至石仔岭、竹篙岭、飞水潭、青龙头,沿坑两傍为界;右至二宝峰、三宝峰、虎山头为界;前至百丈岭为界;后至牵丝过脉等处为界。”这一判决成为广东历史上首例山林确权案例,所划区域正是今日鼎湖山国家级自然保护区的核心区——中国林木保护区有了早期的雏形。

如今,鼎湖山护林人依然传承着鼎湖山保护生态的传统。“早上七点就到位,中午在野外就餐,晚上还得巡察”是护林人工作的常态。到了清明节等防火关键节点,他们更是通宵达旦地忙碌。

飞水潭

半山亭提醒不要半途而废

补山亭寓意做人规矩之道

作为风景名胜、人文宝地,鼎湖山吸引了众多名人。宋宝祐年间,李昴英(宋代名臣,岭南历史上第一位探花)游鼎湖山,留下“洗尽人间名利障,便是蓬莱仙境”的感慨。明初,广州“南园前五先生”之一李德,写下“凉叶散虚席,瞑林啼清猿”的诗句,描绘了鼎湖山猿猴出没的景象。岭南大儒陈献章则留下诗云“担头行李但书囊,撰胜寻幽到上方……”可见鼎湖山之幽胜。

鼎湖山的人文气息浓厚,留下诸多摩崖石刻与楹联,展现了古人的智慧。半山亭因恰在前往庆云寺路线的中点而得名,其于清康熙九年(1670年)始建,亭柱有楹联“到此处才进一步,愿诸君勿废半途”,提醒人们做事勿半途而废。

走过半山亭、路过忠烈亭,再往上行,就到补山亭。康熙年间,高凉太守吴柯专程来鼎湖山探访住持成鹫。彼时烈日当空,吴柯认为,此处缺一座能为路人遮挡烈日、风雨的亭子。于是,吴柯捐建一座亭,并命名为“补山亭”,取弥补缺憾之义。有趣的是,补山亭朝上山方向的门为方形,朝下山方向的门为圆形,寓意古人规矩做人和圆融处世之道。

黄花大苞姜

鼎湖山良好的生态还吸引了诸多国画大师前来写生。光绪三十三年(1907年),齐白石45岁时来到鼎湖山,这里的一山一木、一柱一石蕴含岭南独特的自然与人文景观。齐白石目不暇接,遇到胜景,便拿出画具,精心勾勒。他对鼎湖山的荔枝更难以忘怀,并在《荔枝》中写道:“……得啖之,知果实之味,唯荔枝最美。余尝梦游四方,独不能忘却飞泉潭下也。”从鼎湖山到钦州后,齐白石三天画的七八幅荔枝图,很快被抢购一空。

齐白石之外,岭南画派的高剑父、陈树人、赵少昂、关山月、黎雄才等都曾在鼎湖山写生。至今,鼎湖山上还保留着一座高剑父亭。

被传为佳话的是,高剑父还在鼎湖山下发现了黎雄才。1926年,高剑父在一次游览肇庆府城时,发现时年16岁的黎雄才很有灵气,于是决定将黎雄才带到春睡画院学习,又资助黎雄才东渡日本留学。

后来,黎雄才开创了别具风格的“黎家山水”。他对家乡鼎湖山亦情有独钟,留下《鼎湖山飞水潭》等佳作。在《黎雄才山水画谱》中,不少内容出自鼎湖山。一代代岭南画派大师的助力,让鼎湖山更加声名远扬。

人山共存

中国首个自然保护区设立

44个物种以“鼎湖”命名

“余尝梦游四方,

独不能忘却飞泉潭下也。”

——齐白石

从庆云寺下山,离景区大门不远处,鼎湖山国家级自然保护区的办公区并不显眼。走进其中,可以看到一块巨大的黄蜡石,其上刻有“中国自然保护区的旗帜”等大字。这是许智宏院士亲笔题词的,诉说了科研人员传承鼎湖山生态保护文化、拉开中国自然保护事业序幕的故事。

1934年,著名植物学家、中国近代植物分类学的开拓者和奠基者之一陈焕镛在《国立中山大学农林植物研究所第一次五年报告》中指出,“中国南部标准植物发明地,以香港、罗浮山、鼎湖山,以及清远之飞来寺等地,最为重要。”

“最为重要”作何解释呢?鼎湖山保护区工作人员戴玉映讲解道,鼎湖山面积并不算大,但海拔落差大,有8种天然森林植被类型。其中,季风常绿阔叶林是有400多年保护历史的原始森林,而且其面积持续扩大,已从1956年的1900多亩增至当前的3300亩,增加近70%。这为科学研究森林植被的演替演化提供了天然试验平台。在鼎湖山,科研人员能一站式研究森林的过去、现在与将来。

1956年,第一届全国人大第三次会议召开期间,陈焕镛和秉志、钱崇澍、杨惟义、秦仁昌等科学家提出:“请政府在全国各省(区)划定天然森林禁伐区,保存自然植被以供科学研究。”随后,中国第一个自然保护区在鼎湖山诞生了,这里成为中国自然保护区的起点。

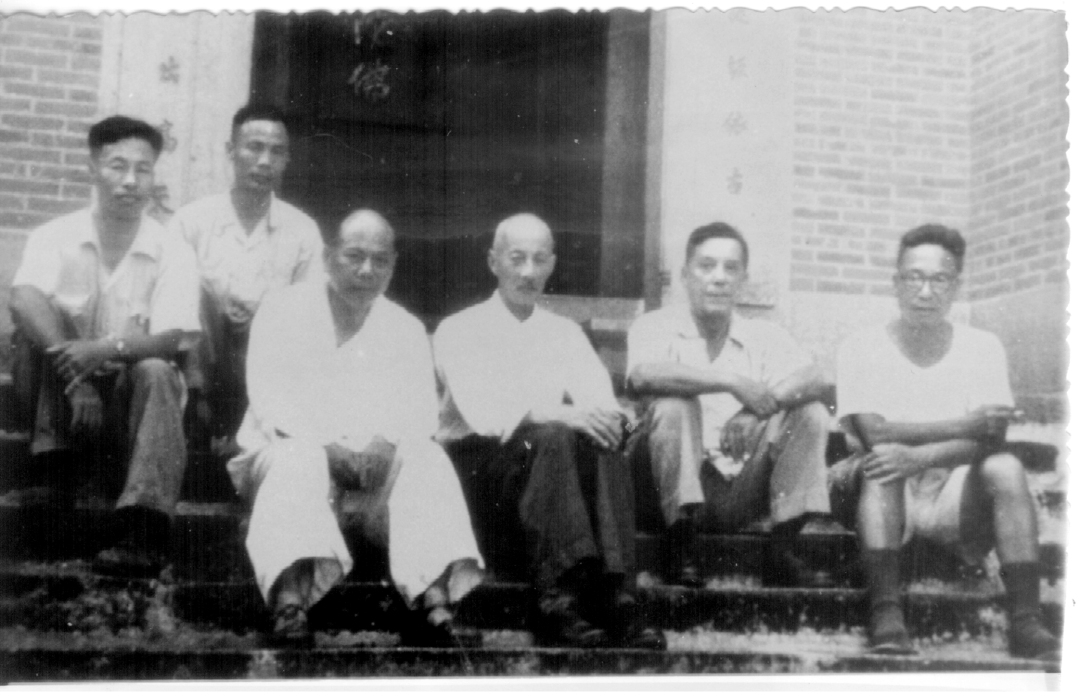

著名植物学家陈焕镛(右二)在鼎湖山与工作人员的合影

从黄蜡石往前,来到自然教育中心,这里满满当当展现着鼎湖山保护区的研究成果。白鹇、四不像、格木、黄花大苞姜……动植物标本一字排开,众多科研人员的新发现在墙上展示着,广东的“生物宝库”与“物种基因库”逐渐揭开神秘面纱。记者看到,历年来,有44个物种以“鼎湖”命名。

展示墙上,鼎湖钓樟的图片特别引人注目,其是陈焕镛发现的华南特有种、鼎湖山模式种。

当年,在鼎湖山科考时,陈焕镛发现了一株与已知樟科山胡椒属常绿小乔木截然不同的植物。他将这株植物交给美国植物学家梅尔进行鉴定,对方最终确认其为新物种。因其发现地点在鼎湖山,所以中文名被命名为鼎湖钓樟。而在命名拉丁文时,梅尔特别将新物种命名为Linderachunii,其中“chunii”正是为了纪念陈焕镛院士。

除了鼎湖钓樟,黄花大苞姜的身上更有颠覆性的发现。

2002年的一天,中国科学院华南植物所的博士生王英强在鼎湖山观察黄花大苞姜时,突然发现花粉粒正向着柱头滑动,他从未见过花粉粒有这样的运动方式。他跟导师张奠湘等一起研究证实,黄花大苞姜生长在高度潮湿的林内石壁或山沟瀑布边的石壁上,没有动物前来授粉,因此进化出一种全新的自花传粉机制,这是适者生存法则的生动演绎——有关研究成果刊登在著名科研杂志《自然》上,轰动一时。

揭开负离子浓度高奥秘

鼎湖山是“天然大氧吧”

鼎湖山的新发现不断冒出。1998年研究人员在鼎湖山发现了“天然氧吧”的秘密。1998年10月,中南林学院专家来到鼎湖山开展定位研究测定,在飞水潭瀑布右侧3米处,测得空气负离子浓度每立方厘米达10.56万个,这是广东乃至全国负氧离子浓度最高的旅游景区之一。此处正是当年孙中山先生游泳处,现今,在飞水潭岩壁上,还刻有宋庆龄亲笔题写的“孙中山游泳处”六个大字。

专家分析认为,处于北回归线上的鼎湖山,得天独厚的自然生态环境、独特的气候条件和丰富的植物资源为空气负离子的形成提供了有利的条件。森林植物叶面在短波紫外线的作用下发生光电效应,使空气负离子增加。鼎湖山是名副其实的“天然大氧吧”。

1999年,“空气负氧离子”“天然氧吧”“森林浴”“森林物语”等新概念在鼎湖山诞生。“夏日到鼎湖山避暑”“到鼎湖山吸氧”“到鼎湖山远离呼吸道疾病”……人们慕名到鼎湖山打卡,只见满目苍翠、飞瀑流泉、凉风习习,霎时感到清爽惬意。数据显示,2024年,276万多人次到鼎湖山“吸氧”。

在鼎湖山自然保护区开展的自然教育活动。

破解400年森林固碳之谜

荣获国家自然科学二等奖

游人在鼎湖山游览时,有时会见到有人成群结队走进保护区核心区,给树木绑红绳、刨地找东西,钻木取样本……他们多是研究人员,正在样地上调研。

中国科学院鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站副站长褚国伟介绍,1979年,鼎湖山被联合国教科文组织批准为世界生物圈保护区,是我国三个首批成为人与生物圈计划保护区的网络成员之一;鼎湖山还规划了我国首个国际标准的永久监测样地,科研人员在样地中开展长期的监测。

截至2024年底,以鼎湖山为研究平台发表的学术论文多达2500多篇,获国家级和省部级科研成果奖励多次,包括2个国家自然科学二等奖。

传统的观点认为,中幼龄林碳汇能力较强,而成熟森林系统接近“零碳汇”。华南植物园周国逸研究团队持续25年的观测发现,鼎湖山超过400年成熟森林的土壤仍然具有较强的碳汇功能。2006年,这一发现公布于世,为寻找未知碳汇的去处提供新的思路,并有力冲击了成熟森林土壤有机碳平衡理论的传统观念。该发现被发表在国际著名学术杂志《科学》上,得到国际同行的广泛认可,并被授予2008年国家自然科学奖二等奖。

2024年,鼎湖山站研究团队牵头完成的《陆表固碳生物与非生物过程及其环境响应机制》,再度获得2023年度国家自然科学二等奖。

人与山的共融共存,正为人类解决环境问题提供无穷的智慧。褚国伟介绍,鼎湖山的研究成果正为我国实现碳达峰、碳中和提供智力支撑。在科研人员眼中,鼎湖山早已不仅仅是生态名山,更是科学圣地,并且越发光彩夺目。

碳汇,又称碳吸收,指通过自然或人工的方式吸收并储存大气中的二氧化碳。碳汇是应对全球气候变化的关键“武器”,即从空气中清除二氧化碳的过程、活动和机制等。

【版权声明】 《读懂广州·粤韵周刊》为广州日报原创作品,未经授权不得转载、使用。版权与合作联系:ddgzyy2022@163.com;电话020—81883458

出品/许芳、柳剑能

策划/关雅文、周娴文/广州日报新花城记者:刘幸 通讯员:林荫、彭丽芳图/广州日报新花城记者:刘幸、杨耀烨、骆昌威(除署名外)广州日报新花城编辑:张宇