王禹偁之《待漏院记》王禹偁(公元954-1001年)字元之,济州巨野人。宋太宗时考中进士,任知制诰、翰林学士等职。由于对朝廷直言敢谏,三次被贬为地方官,仍刚正不阿。后死于黄州任所。他主张通过改革和调整来巩固宋王朝的统治,是北宋最早要求改革弊政的政治家之一。著有《小畜集》、《小畜外集》。《待漏院记》,描绘了三种宰相形象:贤相关注人民疾苦和国家安危,在国君面前敢于谏言;奸相作威作福,营私弄权,在国君面前谄媚取容;庸相无毁无誉,随俗浮沉。王禹偁从巩固宋王朝的统治出发,提出当权的宰相要勤于政事,一心为国为民,而不要为谋私利而误国误民,也不要为窃据高位,苟取俸禄而碌碌无为。“待漏院”:百官在宫门外等候早朝休息的地方。漏,漏壶,古代用漏壶滴漏来计时,宰相及百官须待漏尽门启而入朝,故称待漏。“天道不言,而品物亨、岁功成者,何谓也?四时之吏,五行之佐,宣其气矣。圣人不言,而百姓亲、万邦宁者,何谓也?三公论道,六卿分职,张其教矣。是知君逸于上,臣劳于下,法乎天也。古之善相天下者,自皋、夔至房、魏,可数也。是不独有其德,亦皆务于勤耳。况夙兴夜寐,以事一人,卿大夫犹然,况宰相乎?”大自然不言语,但万物能顺利地滋生,四季运行的功能得以完成,这说明了什么?“四时之吏”,掌管四季的天神。上古设官,以四时为名称,有春官、夏官、秋官、冬官,分掌教育、军事、司法、财政等职,所以后文有“法乎天”的说法。“五行之佐”,掌管五行的天神。五行,金、木、水、火、土。古代阴阳家认为,四时的变化是五行相生相克的结果。古人认为万物生长、四时迭代都是由于一种内在的“气”在促动。四时之吏、五行之佐代替上天疏导某气,因此“品物亨、岁功成”。“三公”,泛指朝廷中主持大计的最高长官。“六卿”,朝廷各部的长官。皇帝即使不言,国家仍安宁,为什么?因为朝廷中有三公主持大计,有各部的长官职责分明的勤于政事。古代辅佐国君治理天下的大臣,不仅品德高尚,更勤于政事。早起晚睡地为国效力,卿大夫都如此,何况是宰相呢?

王禹偁之《待漏院记》王禹偁(公元954-1001年)字元之,济州巨野人。宋太宗时考中进士,任知制诰、翰林学士等职。由于对朝廷直言敢谏,三次被贬为地方官,仍刚正不阿。后死于黄州任所。他主张通过改革和调整来巩固宋王朝的统治,是北宋最早要求改革弊政的政治家之一。著有《小畜集》、《小畜外集》。《待漏院记》,描绘了三种宰相形象:贤相关注人民疾苦和国家安危,在国君面前敢于谏言;奸相作威作福,营私弄权,在国君面前谄媚取容;庸相无毁无誉,随俗浮沉。王禹偁从巩固宋王朝的统治出发,提出当权的宰相要勤于政事,一心为国为民,而不要为谋私利而误国误民,也不要为窃据高位,苟取俸禄而碌碌无为。“待漏院”:百官在宫门外等候早朝休息的地方。漏,漏壶,古代用漏壶滴漏来计时,宰相及百官须待漏尽门启而入朝,故称待漏。“天道不言,而品物亨、岁功成者,何谓也?四时之吏,五行之佐,宣其气矣。圣人不言,而百姓亲、万邦宁者,何谓也?三公论道,六卿分职,张其教矣。是知君逸于上,臣劳于下,法乎天也。古之善相天下者,自皋、夔至房、魏,可数也。是不独有其德,亦皆务于勤耳。况夙兴夜寐,以事一人,卿大夫犹然,况宰相乎?”大自然不言语,但万物能顺利地滋生,四季运行的功能得以完成,这说明了什么?“四时之吏”,掌管四季的天神。上古设官,以四时为名称,有春官、夏官、秋官、冬官,分掌教育、军事、司法、财政等职,所以后文有“法乎天”的说法。“五行之佐”,掌管五行的天神。五行,金、木、水、火、土。古代阴阳家认为,四时的变化是五行相生相克的结果。古人认为万物生长、四时迭代都是由于一种内在的“气”在促动。四时之吏、五行之佐代替上天疏导某气,因此“品物亨、岁功成”。“三公”,泛指朝廷中主持大计的最高长官。“六卿”,朝廷各部的长官。皇帝即使不言,国家仍安宁,为什么?因为朝廷中有三公主持大计,有各部的长官职责分明的勤于政事。古代辅佐国君治理天下的大臣,不仅品德高尚,更勤于政事。早起晚睡地为国效力,卿大夫都如此,何况是宰相呢? “朝廷自国初,因旧制,设宰臣待漏院于丹凤门之右,示勤政也。至若北阙向曙,东方未明,相君启行,煌煌火城。相君至止,哕哕銮声。金门未辟,玉漏犹滴。撤盖下车,于焉以息。”“丹凤门”,宋代京城汴京内皇城的正南门。“北阙”,皇帝接见群臣议政的宫殿。大臣办公处所一般设在皇宫之南,故称皇宫为北阙。“火城”,古代宰相百官早朝时,车骑周围布列华烛达数百柱。“金门未辟”,宫门还没有开。金门,即金马门,汉代一宫门名,因门旁有铜马,故名。天还未亮,官员们就动身出发,车骑周围布列的灯火照耀着全城。一阵马车铃声,宰相到了。宫门还没开,漏壶还没有滴完。大家在待漏院暂歇,等候朝见。“待漏之际,相君其有思乎:其或兆民未安,思所泰之;四夷未附,思所来之;兵革未息,何以弭之;田畴多芜,何以辟之;贤人在野,我将进之;佞臣立朝,我将斥之。六气不和,灾眚荐至,愿避位以禳之;五刑未措,欺诈日生,请修德以厘之。忧心忡忡,待旦而入,九门既启,四聪甚迩。相君言焉,时君纳焉。皇风于是乎清夷,苍生以之而富庶。若然,则总百官、食万钱,非幸也,宜也。”等待召见的时间里,宰相考虑了很多吧。或许在想万民未得安宁,考虑怎样使他们安泰,等等。然后怀着深深的忧虑,等待着入宫。宫门打开,宰相上奏,天子采纳,于是朝廷的风气清明平静,而百姓也日渐富裕。宰相如果能做到这样,那么丰厚的俸禄则是他应得的。

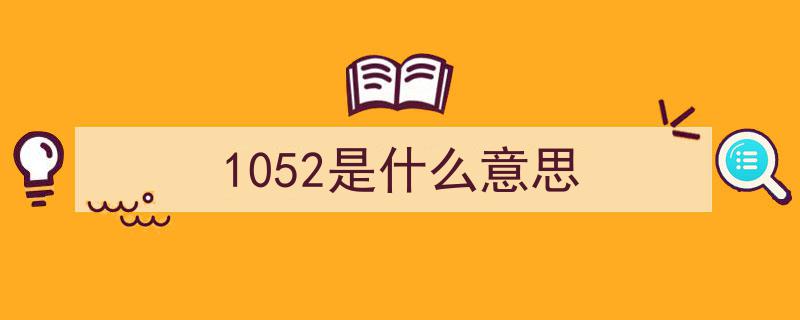

“朝廷自国初,因旧制,设宰臣待漏院于丹凤门之右,示勤政也。至若北阙向曙,东方未明,相君启行,煌煌火城。相君至止,哕哕銮声。金门未辟,玉漏犹滴。撤盖下车,于焉以息。”“丹凤门”,宋代京城汴京内皇城的正南门。“北阙”,皇帝接见群臣议政的宫殿。大臣办公处所一般设在皇宫之南,故称皇宫为北阙。“火城”,古代宰相百官早朝时,车骑周围布列华烛达数百柱。“金门未辟”,宫门还没有开。金门,即金马门,汉代一宫门名,因门旁有铜马,故名。天还未亮,官员们就动身出发,车骑周围布列的灯火照耀着全城。一阵马车铃声,宰相到了。宫门还没开,漏壶还没有滴完。大家在待漏院暂歇,等候朝见。“待漏之际,相君其有思乎:其或兆民未安,思所泰之;四夷未附,思所来之;兵革未息,何以弭之;田畴多芜,何以辟之;贤人在野,我将进之;佞臣立朝,我将斥之。六气不和,灾眚荐至,愿避位以禳之;五刑未措,欺诈日生,请修德以厘之。忧心忡忡,待旦而入,九门既启,四聪甚迩。相君言焉,时君纳焉。皇风于是乎清夷,苍生以之而富庶。若然,则总百官、食万钱,非幸也,宜也。”等待召见的时间里,宰相考虑了很多吧。或许在想万民未得安宁,考虑怎样使他们安泰,等等。然后怀着深深的忧虑,等待着入宫。宫门打开,宰相上奏,天子采纳,于是朝廷的风气清明平静,而百姓也日渐富裕。宰相如果能做到这样,那么丰厚的俸禄则是他应得的。 “其或私仇未复,思所逐之;旧恩未报,思所荣之;子女玉帛,何以致之;车马器玩,何以取之;奸人附势,我将陟之;直士抗言,我将黜之;三时告灾,上有忧色,构巧词以悦之;群吏弄法,君闻怨言,进谄容以媚之。私心慆慆,假寐而坐,九门既开,重瞳屡回。相君言焉,时君惑焉。政柄于是乎隳哉,帝位以之而危矣。若然,则下死狱,投远方,非不幸也,亦宜也。”又或许,在等待朝见的时间,宰相考虑的是如何使别人依附自己,如何去罢黜反对自己的人,如何去取悦君主,等等。宫门打开,宰相上奏,皇帝被蒙蔽、迷惑,政权被毁坏,皇位被动摇。这样的宰相应打入死牢或流放远地。“是知一国之政,万人之命,悬于宰相,可不慎欤!复有无毁无誉,旅进旅退,窃位而苟禄,备员而全身者,亦无所取焉。棘寺小吏王禹偁为文,请志院壁,用规于执政者。”由此可见,宰相对于国家的重要,要慎重以待啊。还有一种宰相,无功无过,随众人进退,虚充职位,保全自身,也不足取。我作为大理寺丞,现作此篇,记于待漏院的墙壁上,以此来告诫在其位的大臣。范仲淹之《岳阳楼记》范仲淹(公元989-1052年),字希文,吴县人,北宋著名的政治家、军事家和文学家。幼年家贫,刻苦求学,志向远大,常以“天下为己任”,后来考取进士,曾率兵镇守延安,抵御西夏,守边数年,颇有声威,还朝后迁升参知政事(相当于副宰相)。他执政时,关心民生国计,主张革除积弊,改良政治,曾提出均田赋、修武备、减徭役、拔贤能等措施。因朝廷守旧派的反对,新政推行一年便被废除,他也被贬到邓州做地方官。晚年转徙于杭州、青州等地,病故于徐州,死后谥文正。他善写散文,也工诗词,著有《范文正公集》。岳阳楼,在今湖南岳阳市西门城上,高三层,面临洞庭湖,始建于唐初,宋滕子京重建。滕子京,名宗谅,字子京,河南人,和范仲淹同年中进士,二人关系密切。他是个有志于国家的人,对当时政治不满。范仲淹在抵御西夏时,曾推荐他担任一方军职,不久因受人诬告而被贬为岳州太守。此篇写于“时六年九月十五日”,即庆历六年(公元1046年)九月十五日。作者推行新政失败后,贬居邓州时,应好友滕子京的嘱托而写。文章简述了岳阳楼重修的经过,描写了洞庭湖的两种不同景色引起游人的两种不同情怀,反衬出“古仁人”“不以物喜,不以己悲”的高尚情操。范仲淹勉励自己和友人不论客观环境和个人遭遇好坏,都要坚持自己的政治理想,要做到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,体现出以国家人民利益为重而不计较个人得失的阔达胸怀。

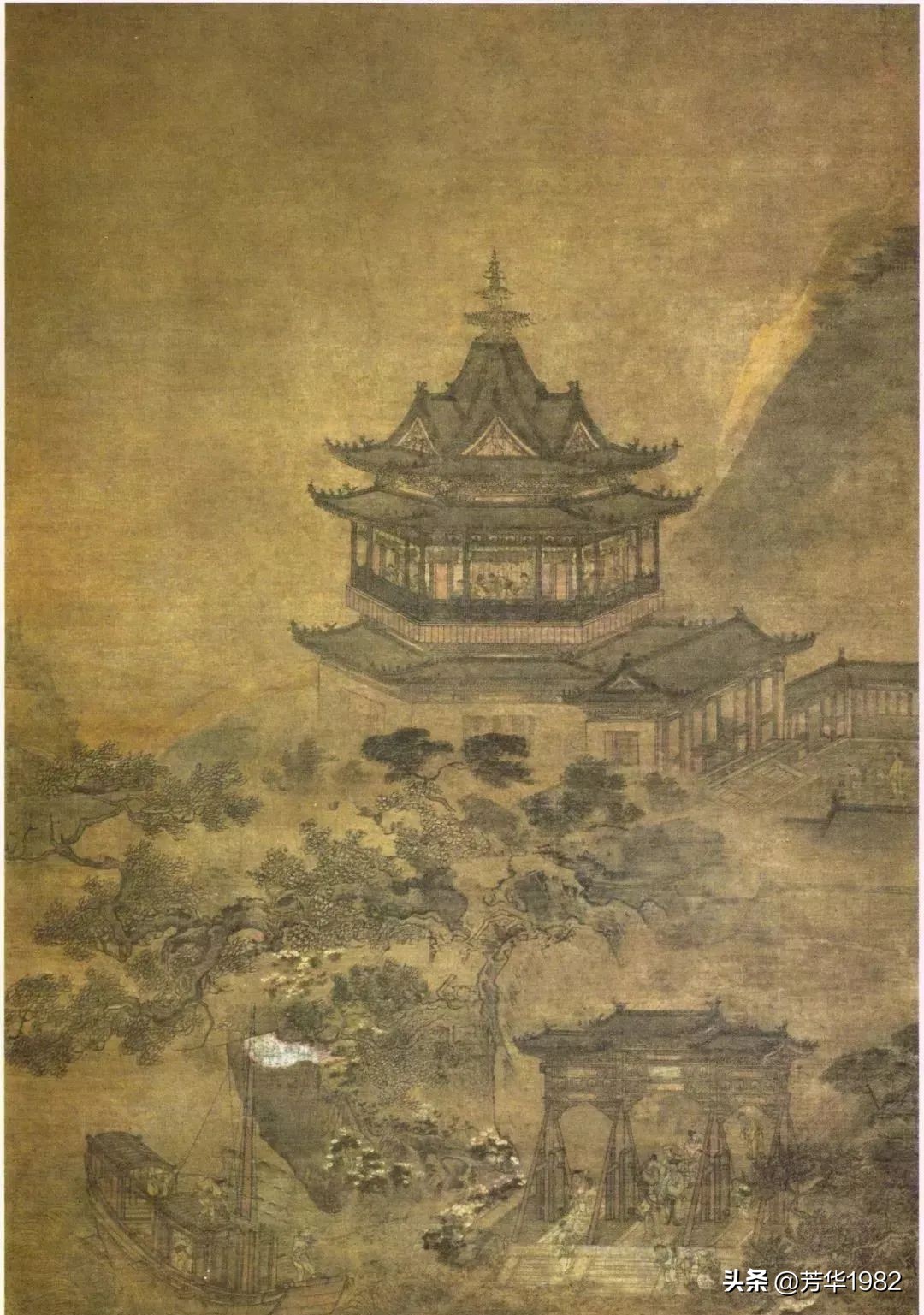

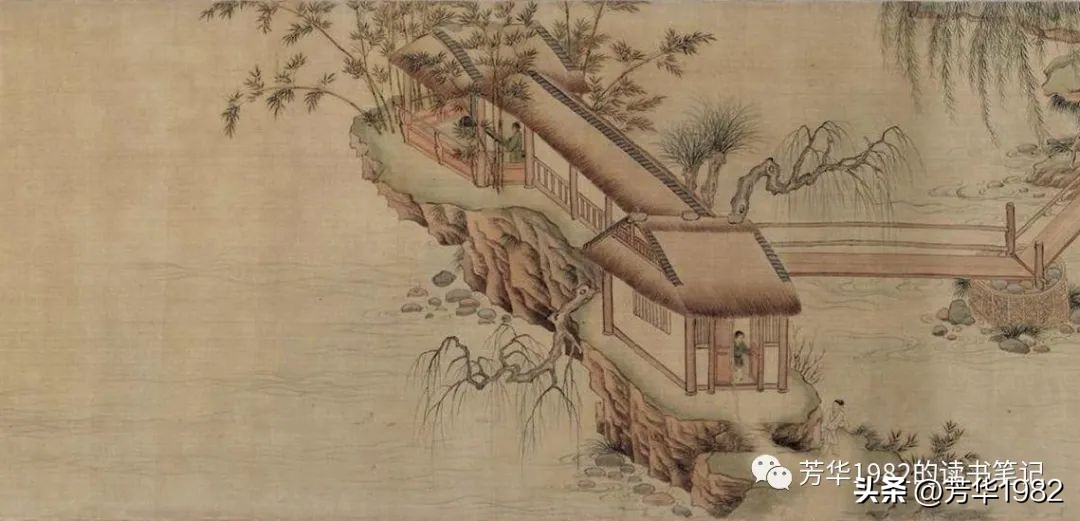

“其或私仇未复,思所逐之;旧恩未报,思所荣之;子女玉帛,何以致之;车马器玩,何以取之;奸人附势,我将陟之;直士抗言,我将黜之;三时告灾,上有忧色,构巧词以悦之;群吏弄法,君闻怨言,进谄容以媚之。私心慆慆,假寐而坐,九门既开,重瞳屡回。相君言焉,时君惑焉。政柄于是乎隳哉,帝位以之而危矣。若然,则下死狱,投远方,非不幸也,亦宜也。”又或许,在等待朝见的时间,宰相考虑的是如何使别人依附自己,如何去罢黜反对自己的人,如何去取悦君主,等等。宫门打开,宰相上奏,皇帝被蒙蔽、迷惑,政权被毁坏,皇位被动摇。这样的宰相应打入死牢或流放远地。“是知一国之政,万人之命,悬于宰相,可不慎欤!复有无毁无誉,旅进旅退,窃位而苟禄,备员而全身者,亦无所取焉。棘寺小吏王禹偁为文,请志院壁,用规于执政者。”由此可见,宰相对于国家的重要,要慎重以待啊。还有一种宰相,无功无过,随众人进退,虚充职位,保全自身,也不足取。我作为大理寺丞,现作此篇,记于待漏院的墙壁上,以此来告诫在其位的大臣。范仲淹之《岳阳楼记》范仲淹(公元989-1052年),字希文,吴县人,北宋著名的政治家、军事家和文学家。幼年家贫,刻苦求学,志向远大,常以“天下为己任”,后来考取进士,曾率兵镇守延安,抵御西夏,守边数年,颇有声威,还朝后迁升参知政事(相当于副宰相)。他执政时,关心民生国计,主张革除积弊,改良政治,曾提出均田赋、修武备、减徭役、拔贤能等措施。因朝廷守旧派的反对,新政推行一年便被废除,他也被贬到邓州做地方官。晚年转徙于杭州、青州等地,病故于徐州,死后谥文正。他善写散文,也工诗词,著有《范文正公集》。岳阳楼,在今湖南岳阳市西门城上,高三层,面临洞庭湖,始建于唐初,宋滕子京重建。滕子京,名宗谅,字子京,河南人,和范仲淹同年中进士,二人关系密切。他是个有志于国家的人,对当时政治不满。范仲淹在抵御西夏时,曾推荐他担任一方军职,不久因受人诬告而被贬为岳州太守。此篇写于“时六年九月十五日”,即庆历六年(公元1046年)九月十五日。作者推行新政失败后,贬居邓州时,应好友滕子京的嘱托而写。文章简述了岳阳楼重修的经过,描写了洞庭湖的两种不同景色引起游人的两种不同情怀,反衬出“古仁人”“不以物喜,不以己悲”的高尚情操。范仲淹勉励自己和友人不论客观环境和个人遭遇好坏,都要坚持自己的政治理想,要做到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,体现出以国家人民利益为重而不计较个人得失的阔达胸怀。 “登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。”登上这座楼,就会产生怀乡之情,担忧自己被别人进谗言、讥讽,抬眼望去,满目萧条,悲伤不已。“登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。”登上这座楼,心旷神怡,宠辱皆忘,端着酒杯迎风而饮,真是高兴极了。“予尝求古仁人之心,或异二者之为。何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归?”我曾经探讨古代仁人的心情,也许不同于上述两种思想感情的表现。为什么?不因客观环境好而高兴,也不因自己遭遇不好而悲伤。在朝做官,就要为人民的生计而担忧;离开朝廷身处偏远之地,就要为国家的政治而忧愁。不管是做官得志,还是远在江湖,都有担忧之心。既然这样,这些人什么时候才能快乐呢?他们必然说:忧愁在天下人的忧愁之先,快乐在天下人的快乐之后。没有这样的人,我归附谁呢?

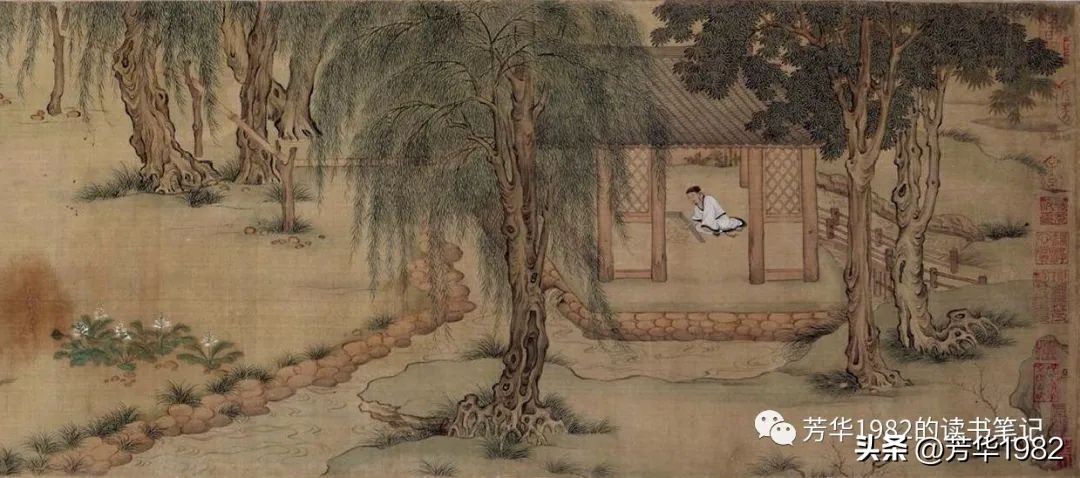

“登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。”登上这座楼,就会产生怀乡之情,担忧自己被别人进谗言、讥讽,抬眼望去,满目萧条,悲伤不已。“登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。”登上这座楼,心旷神怡,宠辱皆忘,端着酒杯迎风而饮,真是高兴极了。“予尝求古仁人之心,或异二者之为。何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归?”我曾经探讨古代仁人的心情,也许不同于上述两种思想感情的表现。为什么?不因客观环境好而高兴,也不因自己遭遇不好而悲伤。在朝做官,就要为人民的生计而担忧;离开朝廷身处偏远之地,就要为国家的政治而忧愁。不管是做官得志,还是远在江湖,都有担忧之心。既然这样,这些人什么时候才能快乐呢?他们必然说:忧愁在天下人的忧愁之先,快乐在天下人的快乐之后。没有这样的人,我归附谁呢?司马光之《训俭示康》司马光(公元1019-1086年)字君实,陕州夏县人。宋仁宗时考中进士,神宗时为翰林学士,是反对王安石变法的保守派的代表人物。他劝谏神宗不要实行新法,不被采纳,便离开朝廷,居洛阳十五年,致力于《资治通鉴》的编写工作。神宗死后,哲宗继位,高太后临朝,召司马光为宰相,新法全部废除。不久司马光即死去。司马光是著名的历史学家,他主编的《资治通鉴》共二百九十四卷,上起战国,下至五代,共一千三百六十二年,是一部历史名著。此外,他还著有《温国文正司马公文集》。《训俭示康》是司马光为告诫儿子崇尚节俭而写的。他一方面用自己不喜华靡、崇尚节俭的生平事迹教育儿子,一方面以古人和本朝人的事迹为例阐明:例行节约就能直道而行,成为品德高尚的人;奢侈豪靡则会招致灾祸,败家丧身。“由俭入奢易,由奢入俭难。”“吾本寒家,世以清白相承。吾性不喜华靡,自为乳儿,长者加以金银华美之服,辄羞赧弃去之。二十忝科名,闻喜宴独不戴花。同年曰:‘君赐不可违也。’乃簪一花。平生衣取蔽寒,食取充腹,亦不敢服垢弊以矫俗干名,但顺吾性而已。”“康”,即司马光的儿子司马康,任校书郎、著作佐郎兼侍讲,博通古书,为人廉洁。我本出生于清寒的家庭,家族代代清白。我不喜奢华,小时候,长辈给我穿装饰有金银的华美衣服,总感到羞惭而脱下。“闻喜宴”,宋朝科举制度,新进士及第,皇帝赐宴,叫闻喜宴。赴宴的进士都要戴花。宴上,只有我不戴花,同榜登科的人提醒我:这是皇帝的恩赐,不能不戴。才戴上一朵。我对衣食的要求,只要衣服可以御寒,食物可以果腹就可,但也不敢穿肮脏破烂的衣服,以违背世俗常情来求得好名声。我这么做不过是性格使然罢了。

“众人皆以奢靡为荣,吾心独以俭素为美。”人们笑我顽固而浅薄,我不认为俭朴是我的缺点。《论语》中孔子说:“奢而不逊,俭则固。与其不逊也,宁固。”奢侈就显得骄傲,节俭就显得固陋。与其骄傲,不如固陋。又说:“以约失之者鲜”,因俭约而犯错误的是很少的。又说:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足议也。”读书人有志于追求真理,却以穿得不好、吃得不好为耻辱,这种人不值得与他谈论的。古人以俭朴为美德,今人却因俭朴而遭讥诮,真是奇怪!“近岁风俗,尤为侈靡,走卒类士服,农夫蹑丝履。”近年来,奢靡之风日盛,当差的人穿的衣服和士人穿的差不多,庄稼人穿着丝绸做的鞋子。我记得先父在时,有客人来拜访,未尝不置办酒席,席间劝酒不过三次五次,多不过七次。酒是从市集买的,果、肴、所用器具,都是常见之物。当时的士大夫家都如此,人们也没有非议。“会数而礼勤,物薄而情厚”,聚会次数多而礼意殷勤,物品简单而感情深厚。现在的士大夫家宴请宾客,常常要准备数月才敢下帖子请,酒是按宫内酿酒之法酿造的,果、肴都是珍品,摆满了桌子。“苟或不然,人争非之,以为鄙吝。故不随俗靡者盖鲜矣。嗟乎!风俗颓弊如是,居位者虽不能禁,忍助之乎!”请客之人如果做不到这些,就会被人非议。因此,很少有人不随这奢靡之风了。唉!风俗败坏到如此地步,有地位的人即使不能禁止,那么忍心去助长吗?!

“众人皆以奢靡为荣,吾心独以俭素为美。”人们笑我顽固而浅薄,我不认为俭朴是我的缺点。《论语》中孔子说:“奢而不逊,俭则固。与其不逊也,宁固。”奢侈就显得骄傲,节俭就显得固陋。与其骄傲,不如固陋。又说:“以约失之者鲜”,因俭约而犯错误的是很少的。又说:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足议也。”读书人有志于追求真理,却以穿得不好、吃得不好为耻辱,这种人不值得与他谈论的。古人以俭朴为美德,今人却因俭朴而遭讥诮,真是奇怪!“近岁风俗,尤为侈靡,走卒类士服,农夫蹑丝履。”近年来,奢靡之风日盛,当差的人穿的衣服和士人穿的差不多,庄稼人穿着丝绸做的鞋子。我记得先父在时,有客人来拜访,未尝不置办酒席,席间劝酒不过三次五次,多不过七次。酒是从市集买的,果、肴、所用器具,都是常见之物。当时的士大夫家都如此,人们也没有非议。“会数而礼勤,物薄而情厚”,聚会次数多而礼意殷勤,物品简单而感情深厚。现在的士大夫家宴请宾客,常常要准备数月才敢下帖子请,酒是按宫内酿酒之法酿造的,果、肴都是珍品,摆满了桌子。“苟或不然,人争非之,以为鄙吝。故不随俗靡者盖鲜矣。嗟乎!风俗颓弊如是,居位者虽不能禁,忍助之乎!”请客之人如果做不到这些,就会被人非议。因此,很少有人不随这奢靡之风了。唉!风俗败坏到如此地步,有地位的人即使不能禁止,那么忍心去助长吗?! “又闻昔李文靖公为相,治居第于封丘门内,厅事前仅容旋马,或言其太隘。公笑曰:‘居第当传子孙,此为宰相厅事诚隘,为太祝奉礼厅事已宽矣。’”“李文靖公”,即李沆,字太初,肥乡人,宋真宗时宰相,死后谥文靖。听说昔日李文靖公做宰相时,在封丘门修建住宅,厅前仅能容一匹马转个身,有人说太狭窄了。他笑着说:“住宅以后是传给子孙的,若作为宰相处理公事的厅堂确实狭窄了,但作为太祝和奉礼的厅堂已是足够宽敞。”“参政鲁公”,即鲁宗道,亳州人。宋真宗时为右正言(谏官),后为户部员外郎兼右谕德,后迁左谕德。仁宗时为参知政事。一日,宋真宗急召鲁宗道,在酒家找到了他,问他作为清高有名望的官员,怎么在酒肆饮酒。鲁宗道对曰:“臣家贫,客至,无器皿、肴果,故就酒家觞之。”至此,皇上更加器重他了。“张文节”,即张知白,字用晦,沧州人,宋仁宗时官至宰相,死后谥文节。张知白做宰相后,生活仍如做节度判官时那样俭朴。有人劝他:“公今受俸不少,而自奉若此。公虽自信清约,外人颇有公孙布被之讥。公宜少从众。”您今天所受的俸禄不少,可依然这么俭朴,虽然您自认为清白、节约,然而外面却有人讽刺您,说您像公孙弘盖布被那样虚伪,应该稍微随俗一点啊。公叹曰:“吾今日之俸,虽举家锦衣玉食,何患不能?顾人之常情,由俭入奢易,由奢入俭难。吾今日之俸,岂能常有?身岂能常存?一旦异于今日,家人习奢已久,不能顿俭,必致失所。岂若吾居位去位身在身亡常如一日乎?”呜呼,大贤之人的深谋远虑,普通人哪能理解!“夫俭则寡欲,君子寡欲,则不役于物,可以直道而行;小人寡欲,则能谨身节用,远罪丰家。”生活俭朴,君子的欲望就少,欲望少的人不为身外之物所役使,不被身外之物所役使,则会行正道;普通的人欲望少,就会谨慎行事,节约用度,从而避免灾祸,家庭也会越来越兴旺。“侈则多欲。君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身;是以居官必贿,居乡必盗。”生活奢侈就会产生更多欲望。欲望多的君子多贪慕富贵,不从不行正道,招来灾祸;普通的人欲望多,就会唯利是图,百家丧身;官员生活奢侈,必然会受贿,百姓生活奢侈,必然会偷盗于乡里。

“又闻昔李文靖公为相,治居第于封丘门内,厅事前仅容旋马,或言其太隘。公笑曰:‘居第当传子孙,此为宰相厅事诚隘,为太祝奉礼厅事已宽矣。’”“李文靖公”,即李沆,字太初,肥乡人,宋真宗时宰相,死后谥文靖。听说昔日李文靖公做宰相时,在封丘门修建住宅,厅前仅能容一匹马转个身,有人说太狭窄了。他笑着说:“住宅以后是传给子孙的,若作为宰相处理公事的厅堂确实狭窄了,但作为太祝和奉礼的厅堂已是足够宽敞。”“参政鲁公”,即鲁宗道,亳州人。宋真宗时为右正言(谏官),后为户部员外郎兼右谕德,后迁左谕德。仁宗时为参知政事。一日,宋真宗急召鲁宗道,在酒家找到了他,问他作为清高有名望的官员,怎么在酒肆饮酒。鲁宗道对曰:“臣家贫,客至,无器皿、肴果,故就酒家觞之。”至此,皇上更加器重他了。“张文节”,即张知白,字用晦,沧州人,宋仁宗时官至宰相,死后谥文节。张知白做宰相后,生活仍如做节度判官时那样俭朴。有人劝他:“公今受俸不少,而自奉若此。公虽自信清约,外人颇有公孙布被之讥。公宜少从众。”您今天所受的俸禄不少,可依然这么俭朴,虽然您自认为清白、节约,然而外面却有人讽刺您,说您像公孙弘盖布被那样虚伪,应该稍微随俗一点啊。公叹曰:“吾今日之俸,虽举家锦衣玉食,何患不能?顾人之常情,由俭入奢易,由奢入俭难。吾今日之俸,岂能常有?身岂能常存?一旦异于今日,家人习奢已久,不能顿俭,必致失所。岂若吾居位去位身在身亡常如一日乎?”呜呼,大贤之人的深谋远虑,普通人哪能理解!“夫俭则寡欲,君子寡欲,则不役于物,可以直道而行;小人寡欲,则能谨身节用,远罪丰家。”生活俭朴,君子的欲望就少,欲望少的人不为身外之物所役使,不被身外之物所役使,则会行正道;普通的人欲望少,就会谨慎行事,节约用度,从而避免灾祸,家庭也会越来越兴旺。“侈则多欲。君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲则多求妄用,败家丧身;是以居官必贿,居乡必盗。”生活奢侈就会产生更多欲望。欲望多的君子多贪慕富贵,不从不行正道,招来灾祸;普通的人欲望多,就会唯利是图,百家丧身;官员生活奢侈,必然会受贿,百姓生活奢侈,必然会偷盗于乡里。 “正考父”,宋国上卿,孔子的远祖。“孟僖子”,鲁国大夫仲孙攫。古时候正考父用稠粥维持生活,因此孟僖子推知他的后代必定有显贵的人。“季文子”,春秋时鲁国大夫季孙行父,鲁宣公、鲁成公、鲁襄公在位时,他都执政。《左传》记载:“季子卒,家器为葬备,无衣帛之妾,无食粟之马,君子是以知季文子之忠于公室也。”《论语》中孔子说:“管仲之器小哉!”管仲生活奢侈,孔子瞧不起他,认为他气度狭小。“公叔文子”,卫国大夫公叔发。“史鰌”,卫国大夫,字鱼。公叔文子在家宴请卫灵公,史鰌推断公叔家必有祸患。定公十四年春,卫侯逐公叔戌(公叔文子的儿子),公叔戌逃往鲁国。“何曾”,字颖考,西晋阳夏人,晋武帝时官至太尉,“性奢豪,务在侈”,每天膳费一万浅,还说没有可吃的东西。何曾的子孙也非常奢侈,他的儿子每天膳费两万钱。到晋怀帝永嘉末年,“何氏子孙灭亡无遗焉。”“石崇”,字季伦,西晋南皮人,历任散骑常侍、荆州刺史等职。他劫夺外国使者和商客,积财物成巨万。与贵戚王恺等斗富。最终被诛杀在东市。“寇莱公”,即寇准,字平仲,华州人,官至参知政事。景德元年,契丹入侵,寇准力排众议,促使真宗亲征,进驻督战,与契丹签订盟约,封莱国公。《宋史》记载寇准“准少年富贵,性豪侈”,人们因为他的功绩大,没有批评他,但他的子孙继承了奢侈的家风,现在多穷困了。“其余以俭立名,以侈自败者多矣,不可遍数,聊举数人以训汝。汝非徒身当服行,当以训汝子孙,使知前辈之风俗云。”因俭朴而立名,因奢侈而败者,多了,不一一例举。你不仅要自己做到,还要以此来教导子孙,让他们了解祖上的家风。

“正考父”,宋国上卿,孔子的远祖。“孟僖子”,鲁国大夫仲孙攫。古时候正考父用稠粥维持生活,因此孟僖子推知他的后代必定有显贵的人。“季文子”,春秋时鲁国大夫季孙行父,鲁宣公、鲁成公、鲁襄公在位时,他都执政。《左传》记载:“季子卒,家器为葬备,无衣帛之妾,无食粟之马,君子是以知季文子之忠于公室也。”《论语》中孔子说:“管仲之器小哉!”管仲生活奢侈,孔子瞧不起他,认为他气度狭小。“公叔文子”,卫国大夫公叔发。“史鰌”,卫国大夫,字鱼。公叔文子在家宴请卫灵公,史鰌推断公叔家必有祸患。定公十四年春,卫侯逐公叔戌(公叔文子的儿子),公叔戌逃往鲁国。“何曾”,字颖考,西晋阳夏人,晋武帝时官至太尉,“性奢豪,务在侈”,每天膳费一万浅,还说没有可吃的东西。何曾的子孙也非常奢侈,他的儿子每天膳费两万钱。到晋怀帝永嘉末年,“何氏子孙灭亡无遗焉。”“石崇”,字季伦,西晋南皮人,历任散骑常侍、荆州刺史等职。他劫夺外国使者和商客,积财物成巨万。与贵戚王恺等斗富。最终被诛杀在东市。“寇莱公”,即寇准,字平仲,华州人,官至参知政事。景德元年,契丹入侵,寇准力排众议,促使真宗亲征,进驻督战,与契丹签订盟约,封莱国公。《宋史》记载寇准“准少年富贵,性豪侈”,人们因为他的功绩大,没有批评他,但他的子孙继承了奢侈的家风,现在多穷困了。“其余以俭立名,以侈自败者多矣,不可遍数,聊举数人以训汝。汝非徒身当服行,当以训汝子孙,使知前辈之风俗云。”因俭朴而立名,因奢侈而败者,多了,不一一例举。你不仅要自己做到,还要以此来教导子孙,让他们了解祖上的家风。

曾巩之《赵州赵公救灾记》曾巩(公元1019-1083年),字子固,建昌南丰人,学者称南丰先生。宋仁宗嘉祐二年考中进士,历任太平州司法参军,馆阁校勘,集贤院校理等职,官至中书舍人。他在各地做官期间,关心民众疾苦,尽心为百姓办事,救饥荒,治疾疫,平盗寇,抑豪强,减轻赋役,平复冤狱,很受百姓爱戴。其散文含蓄典雅,雍容平易,著有《元丰类稿》。《赵州赵公救灾记》,记录了赵抃在越州救灾的始末,着重记述了他在救灾前能周密细致地进行调查,预作安排,在救灾中能采取切实可行的具体措施,妥善处理给灾民发粮、治病等各种问题,使灾民各得其所。曾巩赞扬了赵抃关心人民疾苦、公而忘私的精神,及其日夜辛苦、事必躬亲和敢于负责的作风,表彰了他的功绩,并推广他救灾的办法和经验。

“熙宁八年夏,吴越大旱。九月,资政殿大学士、右谏议大夫知越州赵公,前民之未饥,为书问属县灾所被者几乡,民能自食者有几,当廪于官者几人,沟防构筑可僦民使治之者几所,库钱仓粟可发者几何,富人可募出粟者几家,僧道士食之羡粟书于籍者其几具存,使各书以对,而谨其备。”“吴越”,吴在今江苏南部一带,越在近浙江北部一带。公元1075年,吴越大旱。在人民遭受灾荒之前,作为越州长官的赵抃,下文书询问所属各县遭受灾害的具体情况,并谨慎地做好准备。“州县吏录民之孤老疾弱不能自食者二万一千九百余人以告。故事,岁廪穷人,当给粟三千石而止。公敛富人所输,及僧道士食之羡者,得粟四万八千余石,佐其费。使自十月朔,人受粟日一升,幼小半之。忧其众相蹂也,使受粟者男女异日,而人受二日之食。忧其流亡也,于城市郊野为给粟之所凡五十有七,使各以便受之而告以去其家者勿给。计官为不足用也,取吏之不在职而寓于境者,给其食而任以事。不能自食者,有是具也。能自食者,为之告富人无得闭粜。又为之官粟,得五万二千余石,平其价予民。为粜粟之所凡十有八,使籴者自便如受粟。又僦民完城四千一百丈,为工三万八千,计其佣与钱,又与粟再倍之。民取息钱者,告富人纵予之而待熟,官为责其偿。弃男女者,使人得收养之。”赵公担心前来领取粮食的人太多造成拥挤践踏,就安排男女在不同的日子领取;估计到官府的人力不足,就选没有任职但住在越州的官吏,供给他们粮食让他们前来赈灾;买得起粮食的人,就替他们告诫富有粮食的人不得囤粮米不卖;雇佣民工修理城墙,除了发放工钱,还加发粮食,粮食所值,与工钱相等;百姓要借有利息的钱,教育有钱的富人放手借给百姓,等待庄稼成熟时,由官府责令债务人还债,等等。“明年春,大疫。为病坊,处疾病之无归者。募僧二人,属以视医药饮食,令无失所恃。凡死者,使在处随收瘗之。”第二年春,发生瘟疫。官府设立病坊,安置无家可归的病人。凡是死去的,就地埋葬。“法,廪穷人尽三月当止,是岁尽五月而止。事有非便文者,公一以自任,不以累其属。有上请者,或便宜多辄行。公于此时,蚤夜惫心力不少懈,事细巨必躬亲。给病者药食多出私钱。民不幸罹旱疫,得免于转死;虽死得无失敛埋,皆公力也。”事情有不便于见之公文的(不合法定手续),赵公一律自己承担下来,不以此连累他的下属人员。有些对救灾有好处的事,虽请示尚未经批准,就立即施行。“是时旱疫被吴越,民饥馑疾疠,死者殆半,灾未有巨于此也。天子东向忧劳,州县推布上恩,人人尽其力。公所拊循,民尤以为得其依归。所以经营绥辑先后终始之际,委曲纤悉,无不备者。其施虽在越,其仁足以示天下;其事虽行于一时,其法足以传后。盖灾沴之行,治世不能使之无,而能为之备。民病而后图之,与夫先事而为计者,则有间矣;不习而有为,与夫素得之者,则有间矣。予故采于越,得公所推行,乐为之识其详,岂独以慰越人之思,半使吏之有志于民者不幸而遇岁之灾,推公之所已试,其科条可不待顷而具,则公之泽岂小且近乎!”赵公用委婉曲折、细致详尽、周到完备的措施,来对待救灾当中的筹划事情、安顿灾民以及前前后后、开头与结束等各个环节。他的施政虽在越州,但他的仁爱足以昭告天下。他的救灾措施,也值得传给后人。灾害的发生,即使是太平盛世,也难以避免,应早做准备。赵公的正直与平易近人,不细说,写此篇以教育后人。

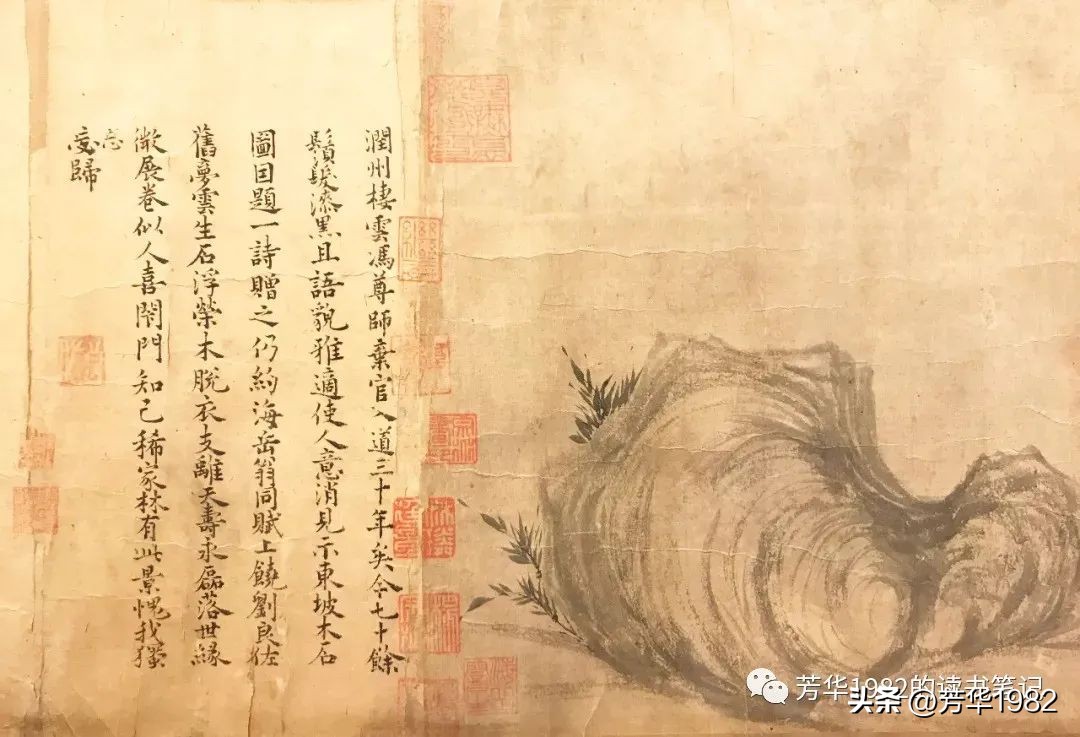

“熙宁八年夏,吴越大旱。九月,资政殿大学士、右谏议大夫知越州赵公,前民之未饥,为书问属县灾所被者几乡,民能自食者有几,当廪于官者几人,沟防构筑可僦民使治之者几所,库钱仓粟可发者几何,富人可募出粟者几家,僧道士食之羡粟书于籍者其几具存,使各书以对,而谨其备。”“吴越”,吴在今江苏南部一带,越在近浙江北部一带。公元1075年,吴越大旱。在人民遭受灾荒之前,作为越州长官的赵抃,下文书询问所属各县遭受灾害的具体情况,并谨慎地做好准备。“州县吏录民之孤老疾弱不能自食者二万一千九百余人以告。故事,岁廪穷人,当给粟三千石而止。公敛富人所输,及僧道士食之羡者,得粟四万八千余石,佐其费。使自十月朔,人受粟日一升,幼小半之。忧其众相蹂也,使受粟者男女异日,而人受二日之食。忧其流亡也,于城市郊野为给粟之所凡五十有七,使各以便受之而告以去其家者勿给。计官为不足用也,取吏之不在职而寓于境者,给其食而任以事。不能自食者,有是具也。能自食者,为之告富人无得闭粜。又为之官粟,得五万二千余石,平其价予民。为粜粟之所凡十有八,使籴者自便如受粟。又僦民完城四千一百丈,为工三万八千,计其佣与钱,又与粟再倍之。民取息钱者,告富人纵予之而待熟,官为责其偿。弃男女者,使人得收养之。”赵公担心前来领取粮食的人太多造成拥挤践踏,就安排男女在不同的日子领取;估计到官府的人力不足,就选没有任职但住在越州的官吏,供给他们粮食让他们前来赈灾;买得起粮食的人,就替他们告诫富有粮食的人不得囤粮米不卖;雇佣民工修理城墙,除了发放工钱,还加发粮食,粮食所值,与工钱相等;百姓要借有利息的钱,教育有钱的富人放手借给百姓,等待庄稼成熟时,由官府责令债务人还债,等等。“明年春,大疫。为病坊,处疾病之无归者。募僧二人,属以视医药饮食,令无失所恃。凡死者,使在处随收瘗之。”第二年春,发生瘟疫。官府设立病坊,安置无家可归的病人。凡是死去的,就地埋葬。“法,廪穷人尽三月当止,是岁尽五月而止。事有非便文者,公一以自任,不以累其属。有上请者,或便宜多辄行。公于此时,蚤夜惫心力不少懈,事细巨必躬亲。给病者药食多出私钱。民不幸罹旱疫,得免于转死;虽死得无失敛埋,皆公力也。”事情有不便于见之公文的(不合法定手续),赵公一律自己承担下来,不以此连累他的下属人员。有些对救灾有好处的事,虽请示尚未经批准,就立即施行。“是时旱疫被吴越,民饥馑疾疠,死者殆半,灾未有巨于此也。天子东向忧劳,州县推布上恩,人人尽其力。公所拊循,民尤以为得其依归。所以经营绥辑先后终始之际,委曲纤悉,无不备者。其施虽在越,其仁足以示天下;其事虽行于一时,其法足以传后。盖灾沴之行,治世不能使之无,而能为之备。民病而后图之,与夫先事而为计者,则有间矣;不习而有为,与夫素得之者,则有间矣。予故采于越,得公所推行,乐为之识其详,岂独以慰越人之思,半使吏之有志于民者不幸而遇岁之灾,推公之所已试,其科条可不待顷而具,则公之泽岂小且近乎!”赵公用委婉曲折、细致详尽、周到完备的措施,来对待救灾当中的筹划事情、安顿灾民以及前前后后、开头与结束等各个环节。他的施政虽在越州,但他的仁爱足以昭告天下。他的救灾措施,也值得传给后人。灾害的发生,即使是太平盛世,也难以避免,应早做准备。赵公的正直与平易近人,不细说,写此篇以教育后人。苏轼之《日喻》苏轼(公元1037-1101年),字子瞻,号东坡居士,眉山人。宋仁宗嘉祐二年(公元1057年)进士,历任杭州、徐州等地方官。后屡遭贬谪。徽宗继位,遇赦北还,行至常州病逝。苏轼是北宋杰出的文学家,在诗词散文方面,都有很高的成就。他是北宋诗文革新运动的主将,豪放派词的创始人,“唐宋八大家”之一。有《苏东坡集》、《东坡乐府》等。天生双目失明的人,问看得见的人太阳是什么样子,有人告诉他:“太阳的形状如铜盘。”盲人敲击铜盆听声音。某日,他听到钟声,以为钟就是太阳。有人告诉他:“太阳如燃烧的蜡烛。”盲人抚摸着蜡烛感受着太阳的形状。某日,他摸到乐器籥,认为籥就是太阳。“日之与钟、籥亦远矣,而眇者不知其异,以其未尝见而求之人也。”太阳和钟、籥相差甚远,但天生双目失明的人没有见过真正的太阳,只从别人处得到关于太阳的某些特点,是无法了解它们的区别的。“道之难见也甚于日,而人之未达也,无以异于眇。达者告之,虽有巧譬善导,亦无以过于槃与烛也。自盘而之钟,自烛而之籥,转而相之,岂有既乎?故世之言道者,或即其所见而名之,或莫之见而意之,皆求道之过也。”了解事物的客观规律比盲人了解太阳更难。即使有精通的人,用巧妙的方法传授,也无异于在盲人面前用铜盆和蜡烛来形容太阳。世上那些大谈“道”的人,有的用自己的理解来阐释它,有的不理解就臆测它,这些都是求“道”的弊病。

“苏子曰:‘道可致而不可求。’何谓致?孙武曰:‘善战者致人,不致于人。’子夏曰:‘百工居肆,以成其事,君子学以致其道。’”苏轼(作者自称)说:“人们在学习、实践中自然而然地掌握真理,真理不可勉强求得。”孙武说:“善于打仗的人,能牵制敌人,而不被敌人所牵制。”子夏说:“各行各业的工匠,住在智造场所完成他们的工作,君子则通过学习以获得真理。”南方人临水而居,他们善于潜水。这种技能不是随便就能习得的,而是他们住在水边了解水的规律。生下来就对水性不熟的人,即使长得健壮,看到水中的船也会觉得害怕。所以,北方的人向南方的人学习潜水的技能,如果按照南方人口授之法,多有淹死的。“故凡不学而务求道,皆北方之学没者也。”所以,不踏踏实实学习而一心向道的人,就如学潜水的北方人。“昔者以声律取士,士杂学而不志于道;今也以经术取士,士知求道而不务学。”声律,指诗赋。诗赋讲究平仄、对偶。北宋前期用考试诗赋来选拔官吏。经术,指儒家经典著作。宋神宗熙宁四年(公元1071年)王安石推行新法,科举不考诗赋而考经义。昔日,通过考诗赋来选拔官员,所以读书人学习的范围很广,而不立志于求道;如今,通过考经义来选拔官员,读书人只知道求道却不再踏踏实实地学习基础知识。渤海人士吴彦律,是踏踏实实学习的人,现在他参加礼部主持的进士考试,作这篇以鼓励他。

“苏子曰:‘道可致而不可求。’何谓致?孙武曰:‘善战者致人,不致于人。’子夏曰:‘百工居肆,以成其事,君子学以致其道。’”苏轼(作者自称)说:“人们在学习、实践中自然而然地掌握真理,真理不可勉强求得。”孙武说:“善于打仗的人,能牵制敌人,而不被敌人所牵制。”子夏说:“各行各业的工匠,住在智造场所完成他们的工作,君子则通过学习以获得真理。”南方人临水而居,他们善于潜水。这种技能不是随便就能习得的,而是他们住在水边了解水的规律。生下来就对水性不熟的人,即使长得健壮,看到水中的船也会觉得害怕。所以,北方的人向南方的人学习潜水的技能,如果按照南方人口授之法,多有淹死的。“故凡不学而务求道,皆北方之学没者也。”所以,不踏踏实实学习而一心向道的人,就如学潜水的北方人。“昔者以声律取士,士杂学而不志于道;今也以经术取士,士知求道而不务学。”声律,指诗赋。诗赋讲究平仄、对偶。北宋前期用考试诗赋来选拔官吏。经术,指儒家经典著作。宋神宗熙宁四年(公元1071年)王安石推行新法,科举不考诗赋而考经义。昔日,通过考诗赋来选拔官员,所以读书人学习的范围很广,而不立志于求道;如今,通过考经义来选拔官员,读书人只知道求道却不再踏踏实实地学习基础知识。渤海人士吴彦律,是踏踏实实学习的人,现在他参加礼部主持的进士考试,作这篇以鼓励他。 苏轼以盲人和北方人学潜水为喻,阐述了“道可致而不可求”和“学以致其道”的论点。从中可以领会到:探索真理,钻研学问,必须刻苦认真,循序渐进,且勇于实践。如只是片面地拾取零碎知识,随意臆测,空谈理论而缺乏锻炼,就不能正确认识事物,就不能掌握真正的本领,贸然付诸实践,还会导致严重的后果。

苏轼以盲人和北方人学潜水为喻,阐述了“道可致而不可求”和“学以致其道”的论点。从中可以领会到:探索真理,钻研学问,必须刻苦认真,循序渐进,且勇于实践。如只是片面地拾取零碎知识,随意臆测,空谈理论而缺乏锻炼,就不能正确认识事物,就不能掌握真正的本领,贸然付诸实践,还会导致严重的后果。杨万里之《文帝曷不用颇牧》

杨万里(公元1127-1206年),字廷秀,号诚斋,吉州吉水人。宋高宗绍兴二十四年(公元1154年)中进士,累官至秘书监。

杨万里秉性刚直,遇事敢言,因此孝宗憎恶他,终不得大用。

他的诗通俗易懂,清新活泼,有奇趣,别具一格,当时称为“杨诚斋体”。作品有《诚斋集》、《诚斋诗话》等。

“文帝”,即汉文帝刘恒(公元前220-前157年),在位二十三年。他主张清静无为,与民休息,全国经济逐渐恢复,政治得以稳定。与其子景帝两代并称“文景之治”。

“曷”,为什么。

廉颇,战国时赵国名将。长平之役,赵受秦国离间计,使赵括代廉颇,赵兵大败,燕乘机攻赵,赵复用廉颇,大败燕军。后廉颇获罪,逃亡魏国,由于仇人郭开进谗,终不被召用,死于楚国寿春。

李牧,也是战国时赵国名将,曾大破匈奴和秦军。后秦国贿赂郭开,使郭开进谗言,谓李牧欲反,赵王杀李牧。不久,赵为秦所灭。

“论曰:贤者不能使人知,而能使人思。知与不知,贤者初莫之计;思与不思,有国者竟莫之悟:二者常巧于相违,而不喜于相遭。是可叹也。”

有才能的人活着的时候,不被人知晓,才华不被人肯定,死后却被人所思念。贤才与渴慕贤才的统治者,常常碰不到一起,碰到一起了,又往往不能配合很好。

“汉文帝闻说者之论,而思颇、牧之贤。谓文帝之思为未善,不可也;然当颇、牧之时,或以间而摈,或以谗而陨,孰知其诬,孰知其贤哉?”

《汉书》中记载:文帝知道廉颇、李牧的为人后,恨不能得到他们。冯唐却说:“陛下虽有廉颇、李牧,不能用也!”并列举了文帝不能用本朝魏尚为例作了说明。

班固就此发表评论说:“扬子(扬雄)以为孝文帝诎帝尊,以信(申)亚夫之军(指用亚夫在细柳军营宣布无军令不许文帝进入之事),曷为不能用颇、牧?彼(指冯唐)将有激(有意激文帝)云尔!”

“其生也莫知,其往也始思,-思颇、牧而天下无颇、牧矣!使其复有颇、牧,其能知颇、牧乎?浅于知而深于思,薄今而厚古,岂特一颇、牧而已哉!”

有才的人活着的时候不被赏识、任用,死后却被后人思念:认为天下再也没有如廉颇、李牧这样的将领了,然而即使其拥有这样的将领,他能识别吗?没有识人用人的能力,却一味地追思古人,轻视当下而重视古人,这不是个例啊!

“贤者不求不用,亦不求不用;吾之所挟,不用则泽其身,用则泽其国。谓贤者求不用,贤者有是心乎?然其挟在我,其用不在我;不在我而我求之,又从而必之:自古圣贤君子,未有或是之能也。”

对于有才能的人而言,用或不用他,他的才能都在。不任用他,他拥有的才能会有益于他自己;任用他,他拥有的才能则会有益于国家。才能在我,而任用与否却不在我。我希望自己被赏识被任用,所以安慰自己:即使是圣贤,也不能保证自己一定被赏识被重用啊。

“虽然,二子之功,不求其君之不负也,求其略知焉而不得也!知且不知也,而况于思乎?汉文帝之思二子,亦可为二子贺矣;使二子而有知,亦少慰矣。然天下之事至于思其人而不获其用,君子谓之无益。”

廉颇、李牧的功绩,不求他们的君主不辜负,但求他们的君主略知晓,就是如此也不能啊!都不知道他们有何功绩,功在何处,又说什么怀念他们呢?汉文帝对他们二人的追思,如果他们泉下有知,也许会有些安慰吧。但仅仅去追思而不去在能用的时候任用贤才,这样的追思是没有意义的,于国家也是没有好处的。

“汉文之于魏尚,犹赵之于颇、牧也;舍今颇、牧而思古颇、牧,善谋国者然乎哉?帝能思颇、牧,吾亦能思魏也。愿以帝思颇、牧之心,为帝知魏尚之心,帝其许之乎?冯唐谓:帝有颇、牧,亦不能用。其意则然矣;其气无乃犹未平、其辞无乃犹未婉乎?气平则辞自婉,辞婉则君自悟。”

《汉书》记载:孝文十四年,匈奴大入萧关,而广以良家子从军击胡,用善射杀首虏多,为郎骑常侍。数从射猎,格杀猛兽。文帝曰:“惜广不逢时令,当高祖世,万户侯岂足道哉!”

“怒冯唐之言,而不悔李广之论,-帝其忘之乎?帝不忘之,帝当悔之矣;悔于广则不怒于唐矣。不怒于唐而悔于广,则颇、牧二子者,思之可也,-不思亦可也。”

汉文帝思念、向往战国名将廉颇、李牧,却不珍视、重用本朝名将李广、魏尚。而廉颇、李牧生前虽为赵国屡建功勋,却得不到赵王的信任:一个被迫离开赵国,一个被赵王斩首。

作者杨万里批判了帝王对人才“浅于知而深于思,厚古而薄今”的态度,指出一味渴慕前代贤才是毫无意义的,应识别当世之才,爱护当世之才,任用当世之才。、

辛弃疾(公元1140-1207年),字幼安,号稼轩,历城人,南宋时最杰出的爱国诗人。青年时聚众两千参加耿京领导的抗金起义军,失败后南归宋廷。历任右承务郎、江阴签判及江西、湖北、湖南安抚使等职。

他一贯坚持抗金,反对妥协投降,大力进行军事、政治上的改革,因为一再受到主和派的排斥、迫害,闲居江西上饶达二十年。晚年虽又被起用,但终未能施展抱负。

他写下了很多表现要求收复失地、统一祖国愿望的词章。词以豪放风格为主,发展了苏轼的词风。词集有《稼轩长短句》。

《列子.杨朱》中记载,有个乡下人以芹菜为美味,献给乡豪。乡豪吃后大倒胃口。后用“芹献”一词表达自己所献微薄,简陋不足道。辛弃疾在1165年左右写下《美芹十论》(又名《御戎十论》),进呈宋孝宗,力驳主和派的谬论,主张备战抗金。《审势》是第一篇。

“用兵之道,形与势二。不知而一之,则沮于形、昡于势,而胜不可图,且坐受毙矣。”“形”,指的是军事实力,包括土地、财力、兵力等状况。“势”,指将帅发挥才能,造成有力的势态和冲击力量。不要为敌人表面上的强大而沮丧,被敌人表明上的有利态势所迷惑。

“何谓形?小大是也。何谓势?虚实是也。”

“形可举以示威,不可用以必胜。”“形”,只能用来显示威力,不能只凭它取得胜利。

“若夫势则不然,有器必可用,有用必可济。”有器物一定可以使用,能使用一定可以成功。

“自今论之:虏人虽有嵌岩可畏之形,而无矢石必可用之势,其举以示吾者,特以威而疑我也;未欲用以求胜者,固知其未必能也。彼欲致疑,吾且信之以为可疑;彼未必能,吾且意其或能;是亦未详夫形、势之辨耳。”

金人虽有强大的实力(地大、财多、兵众),但因为不善于指挥,并不能造成对他们有利的形势。他们不过用表明的威势使我们疑惧罢了。他们想使我们疑惧的,我们相信了,以为确实可疑;他们未必能做到的,我们却以为他们可能做到。这是没有对“形”和“势”的情况加以考辨的缘故。

“虏人之地:东薄于海,西控于夏,南抵于淮,北极于蒙,地非不广也;虏人之财,签兵于民,而无养兵之费,靳恩于郊,而无泛恩之赏,又辅之以岁币之相仍,横敛之不恤,则财非不多也;沙漠之地,马所生焉;射御长技,人皆习焉,则其兵又可谓之众矣。以此之形,时出而震我,亦在所可虑,而臣独以为不足恤者,盖虏人之地虽名为广,其实易分,惟其无事,兵劫形制,若可纠合,一有惊扰,则忿怒纷争,割据蜂起。辛巳之变,萧鹧巴反于辽,开赵反于密,魏胜反于海,王友直反于魏,耿京反于齐、鲁,亲而葛王反于燕,其余纷纷,所在而是,此则已然之明验,是一不足虑也。”

金人登记百姓户口,用兵时按户抽调,一切自给,故无军费开支。金国朝廷只在祭祀天地时才给臣下有限的恩赏而没有广泛的恩赐(宋朝在郊祀时大赦、大赏,费用很大)。

“岁币相仍”:公元1141年,宋、金第二次“和议”,规定南宋每年向金进攻银二十五万两,绢二十五万匹。

“其实易分”:金人内部不和,沦陷区的宋朝遗民起来反抗,故容易分化瓦解。

“辛巳之变”:宋高宗绍兴三十一年(公元1161年),金朝国主完颜亮率军六十万大举攻宋,完颜雍却乘机在辽阳自立为王,是为金世宗。完颜亮在当涂采石被虞允文打败,不久被部下杀死。

“萧鹧巴”,辽人。辽被金灭后,他任金朝的招讨司译使。完颜亮南侵,征兵于辽,萧鹧巴聚众反金。

“开赵”,金占领区抗金起义军首领,高平任,曾率抗金义军数万人攻破魏州。

“耿京”,金占领区抗金起义军首领,起义于山东济南、临淄一带。辛弃疾曾率二千人投在他的部下,王友直也派人前来表示愿意听从他节制。后被叛徒杀害。

“虏人之财,虽名为多,其实难恃:得吾岁币,惟金与帛,可以备赏而不可以养士;中原廪窖,可以养士,而不能保其无失。盖虏政庞而官吏横,常赋供亿,民粗可支;意外而有需,公实取一而吏七、八之,民不堪而叛;叛则财不可得而反丧其资,是二不足虑也。”

金朝获得南宋地岁币只是金和帛,这些东西可以供赏赐用,但不能作为军队的给养。中原藏粮食的仓库和地窖,则可以。金朝的政府机构庞大,官僚蛮横。正常赋税供给,百姓可以勉强支付。遇到额外的需求,官府只收到一成而官吏们就要搜刮七、八成。百姓不堪重负,必然反叛,从而使得朝廷丧失他们的财产。

“若其为兵,名之曰多,又实难调而易溃。且如中原所签,谓之大汉军者,皆其父祖残于蹂践之余,田宅罄于捶剥之酷,怨忿所积,其心不一;而沙漠所签者越在万里之外,虽其数可以百万计,而道里辽绝,资粮器甲一切取办于民,赋输调发非一岁而不可至。始逆亮南寇之时,皆是诛胁酋长、破灭资产,人乃肯从,未几中道窜归者已不容制,则又三不足虑也。”

“签兵”,指金朝强行征调百姓当兵。

“大汉军”,指金人强行征调汉人所组成的军队。这些人是在其父祖被金人蹂躏至死后遗留下来的,他们的田地和房屋,全被金人残酷地剥夺去了,他们胸中积满了怨恨,和金人并不同心。

“沙漠所签”,指金在内蒙一带所征的契丹族(辽)的士兵。金人对契丹族等部落的头目,都是采取诛杀、胁迫的办法,使得他们倾家荡产。

“又况虏廷今日用事之人,杂以契丹、中原、江南之士。上下猜防,议论龃龉,非如前日粘军、兀术辈之叶。且骨肉间僭弑成风,如闻伪许王以庶长出守于汴,私收民心,而嫡少尝暴之于其父,此岂能终以无事者哉?我有三不足虑,彼有三无能为,而重之以有腹心之疾,是殆自保之不暇,何以谋人!”

“粘罕”,完颜宗翰,金军统帅,曾与斡离布攻陷汴京,灭北宋。“兀术”,完颜宗弼,先随粘罕灭北宋,后任金军统帅。

“许王”,完颜永中,金世宗妾所生的大儿子,曾任大兴(今北京)尹,为争皇位而收买人心。

“嫡少”,金世宗正妻所生的小儿子完颜胡土瓦(金显宗),他向金世宗告发许王在大兴府收买人心的事。后来胡土瓦之子章宗为帝,以谋反罪将完颜永中处死。

金朝有内部之争的祸患,几乎连自保都顾不上,凭什么去谋取别国呢?

“臣亦闻古之善觇人国者,如良医之切脉,知其受病之处,而逆其必殒之期,初不为肥瘠而易其智。官渡之师,袁绍未遽弱也,曹操见之,以为终且自毙者,以嫡庶不定而知之。咸阳之都,会稽之游,秦尚自强也,高祖见之,以为‘当如是’矣,项籍见之,以为‘可取而代’之者,以民怨已深而知之。盖国之亡,未有如民怨、嫡庶不定之酷,虏今并有之,欲不亡何待!臣故曰:‘形与势异’。为陛下实深察之。”

良医看病,从来不为病人的胖瘦而改变他正确的判断。

“官渡之战”,是有名的以少胜多、以弱胜强的战役之一。

“嫡庶不定”:袁绍宠爱庶子袁尚,想立他为继承人,而不立长子袁谭,袁绍死后,袁谭、袁尚互相攻击,结果被曹操各个击破。

“咸阳之都”:刘邦在作皇帝前,在咸阳服役,一次看到秦始皇出行的盛况,感叹说:“大丈夫当如此也。”表示出灭秦称帝的意愿。

“会稽之游”:项羽看到秦始皇游会稽,说:“彼可取而代也。”

在这篇中,辛弃疾先提出“形”与“势”不同的命题,侧重分析了金朝的土地、财力、兵力情况,指出:金朝地虽广,但内部不和,处于四分五裂状态;财虽多,但因官吏搜刮严重等原因,很难保证军队的给养;兵虽重,但因士兵是强行征调来的汉人、契丹人,故难于调遣。易于溃散;且,金朝统治集团内部嫡庶争权,分崩离析,百姓怨恨。因而,他得出结论:敌人必然走向灭亡,不应被敌人表面上的强大所吓倒。

虞集(公元1272-1348年)字伯生,号道园,又号邵庵,原籍四川仁寿,宋朝末年迁居崇仁,官至翰林直学士兼国子祭酒。诗文皆有名,是元代文坛上有影响的人物。曾参与纂修《经世大典》,一时重要文献都由他起草。著有《道园学古录》、《道园类稿》等。

箭靶的中心,是射箭人的目标。有了目标,才会“良尔弓,直尔矢,养尔气,蓄尔力,正尔身,守尔法”,信心十足地走到箭靶前面。于是拉满弓,仔细地观察,果断地放箭,射中靶心。

“正鹄之不立,则无专一之趣向,则虽有善器、疆力,茫茫然将安所施哉?况乎弛焉以嬉,嫚焉以发,初无定的,亦不期于必中者,其君子绝之,不与为偶,以其无志也。”

如果不立箭靶,就没有射箭的方向,即使有好弓、强力,也完全不知如何施展射箭的技能。 何况那些以射箭为娱乐的人呢,这些人既没有固定的目标,也不期望自己能射中。这种没有志向的人,君子是不会去结交的。

“夫学者之欲至于圣贤,犹射者之求中夫正鹄也。不以圣贤为准的而学者,是不立正鹄而射者也。志无定向,则汎滥茫洋,无所底止,其不为妄人者几希!此立志之最先者也。”

求学的人以圣人为目标,就如射箭的人以靶心为目标。没有坚定志向的人,就如身处汪洋,不知何处是归处,最终沦为无知妄为的人。求学的第一步,就是要立定志向。

“既有定向,则求所以至之之道焉,尤非有志者不能也。是故从师,取友,读书,穷理,皆求至之事也。于是平居无事之时,此志未尝慢也;应事接物之际,此志未尝乱也;安逸、顺适,志不为表;患难、忧戚,志不为慑;必求达吾之欲至而后已。此立志始终不可渝者也。”

立定志向,就开始寻求实现志向的方法。拜师、选择朋友、读书、穷究事物的道理,都是实现志向的途径。即使偶尔无所事事,也不会轻忽了志向;待人接物的过程中,志向也在约束着自己;安逸、顺畅的生活,不会让自己丧失志向;困难、忧伤的日子,立定志向让自己不会恐惧、屈服。

“志苟不立,虽细微之事,犹无可成之理,况为学之大乎!昔者夫子以生知、天纵之资,其始学也,犹必曰志;况吾党小子之至愚、极困者乎?其不可不以尚志为至要至急也,审矣。”

《后汉书》中刘秀曰:“将军前在南阳建此大策,常以为落落难舍,有志者,事竟成也。”有坚定志向的人,做事情终能成功。

《庄子》中孔子曰:“用志不分,乃凝于神,其佝偻丈人之谓乎!”志向专一,才能精神集中。

即使是做小事情,也要先有目标,不然没有做好的道理。即使是孔子那样有天赋的人,也早早立定了求学的志向,“吾十有五而志于学”,何况我们这些普通人呢。及时立定高尚的志向,是清楚明白的道理。

“今大司寇之上士浚仪黄君之善教子也,和而有制,严而不离。尝遣济也受业于予,济也请题其斋,居以自励,因为书‘尚志’二字以赠之。”

大司寇,刑部尚书的代称,这里指管刑务的官员。上士,即贤能之士。浚仪,县名,今在河南开封。

黄生善于教子,温和而有法度,严厉而不悖离事理。他的儿子黄济跟从我学习,让我为他的书斋题字以自勉,我写了“尚志”二字赠送给他。

本文就是虞集写给弟子黄济的一篇赠言。文章以有箭靶,射箭的人才有目标,才能提高射箭的技艺为例,引申出学习必须树立崇高的志向,必须具备明确的目标,才能取得成就的道理,并从正反两方面对“有志者,事竟成”这句格言做了深刻的论证。

孔平仲,字毅父,北宋后朝人,宋哲宗时任集贤院校理,诗风近于苏轼。他从前代史传和笔记杂著中,摘录宋、齐、梁、陈至隋、唐、五代的人物言行,仿照《世说新语》,编成《续世说》。此外还著有《朝散集》、《良史事证》。

唐朝中期,淮西节度使吴元济据申、光、蔡三州(今河南省)叛变。唐宪宗任命韩弘为淮西诸军行营都统,统兵十万,讨伐叛军。韩弘身负讨伐吴元济的使命,却不愿讨伐他。

李光颜,字光远,唐宪宗时为忠武军节度使,唐敬宗时官至司徒,死后谥“忠”。

韩弘嫉恨李光颜对叛将吴元济全力作战。为腐蚀李光颜的斗志,“举大梁城,得一美妇人,教以歌舞弦管六博之艺,饰之以珠翠金玉衣服之具,命使者送遣光颜”。使者对李光颜说:“本使令公,忧公暴露,欲进一妓,以慰公征役之思。”

次日早晨,李光颜召集三军,对韩弘派来进献美妇的使者说:“令公怜光颜离家室久,舍美妓见赠,诚有以荷德也。然光颜受国家深恩,誓不与逆贼同生日月下。今战卒数万,,皆弃妻子,蹈白刃。光颜奈何以女色为乐!”

李光颜当众慷慨陈词,赏赐了来使,让他把美女带回。

“自此兵众弥加激励。”

谢枋得(公元1226-1289年)字君直,别号叠山,信州人。宋理宗