“身体是革命的本钱”,保持身心良好状态、延缓衰老、通过运动维持和恢复良好体态,是人们的朴素愿望,生存压力环境下,健身娱乐活动也是情绪经济的一部分。健身休闲体育法是本文生活化的概念提炼,主要指成年人以休闲娱乐、健身为目的的体育活动相关法律规范,它是健康法和娱乐法的法律交叉地带,大致对应体育法中的全民健身体育法。健身娱乐场所开放合规既是人们保障自身安全的合理期待,也是健身行业防止担责受罚失血的减压安全阀。本系列文章由此刚需出发,系统梳理健身娱乐体育场所合规的“安全必修课”讲义。

“身体是革命的本钱”,保持身心良好状态、延缓衰老、通过运动维持和恢复良好体态,是人们的朴素愿望,生存压力环境下,健身娱乐活动也是情绪经济的一部分。健身休闲体育法是本文生活化的概念提炼,主要指成年人以休闲娱乐、健身为目的的体育活动相关法律规范,它是健康法和娱乐法的法律交叉地带,大致对应体育法中的全民健身体育法。健身娱乐场所开放合规既是人们保障自身安全的合理期待,也是健身行业防止担责受罚失血的减压安全阀。本系列文章由此刚需出发,系统梳理健身娱乐体育场所合规的“安全必修课”讲义。

一、体育法视角下的体育场所安全:从太阳系回望地球

图1 体育法规范体系

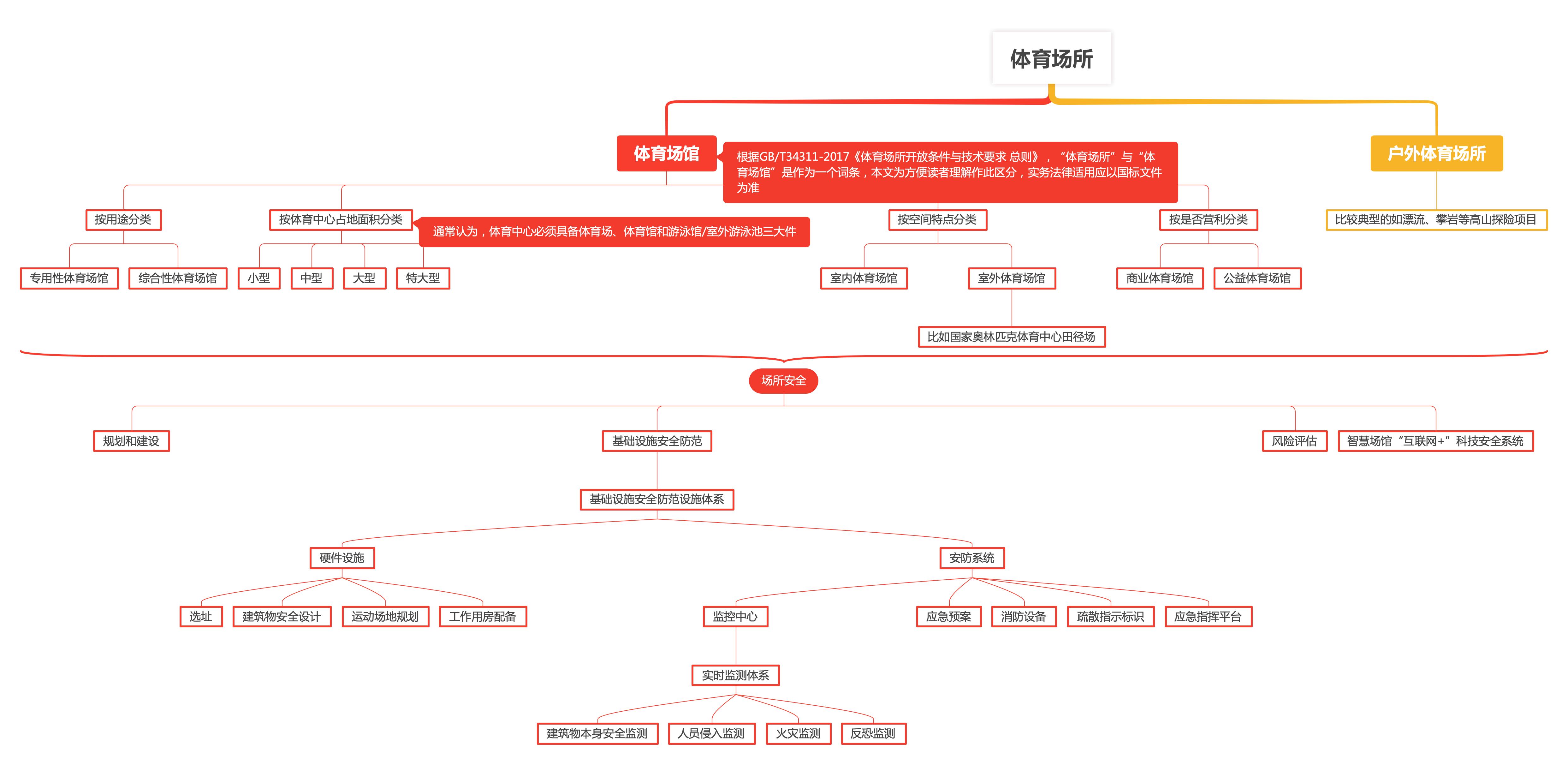

由上图下部那一抹红,可以直观感受到场所安全相关规范(以相关国家标准为主)在体育法体系全局中的位置。根据《体育场所开放条件与技术要求 总则》第3.1规定,“体育场所”或“体育场馆”,是指“为满足体育竞赛、运动训练、体育教学、全民健身等活动需要而专门修建的各类运动场(馆)的总称。”这与生活中“体育场馆”以人工建设设计、较少涉及自然景观的观感有所不同。体育场所安全事项,如下图所示。

图2 体育场所安全事项

二、体育场所安全合规总则

图3 体育场所安全国家标准

(一)规范梳理体育场所安全规范细化到执行层面需要依赖各项国家标准。如图所示,经公开信息查询,以“体育”为关键词的现行国标有95项,其中:1.27项为强制性标准全部为体育场所开放条件与技术要求系列国标(总则部分为推荐性标准)。这些标准有21项正在修订过程中。《总则》还须配套适用10项国标、1项建工行业建设标准和《大型群众性活动安全管理条例》。2.68个推荐性标准全部与体育场所安全直接或间接相关。3.与全民健身娱乐休闲体育场所直接相关的标准有46项。分别为体育场所开放条件与技术要求标准28项、体育场地使用要求及检验方法11项、其他标准7项。(二)体育场所基本安全要求1.适用范围总则第3.1款规定,“体育场所”或“体育场馆”是指“为满足体育竞赛、运动训练、体育教学、全民健身等活动需要而专门修建的各类运动场(馆)的总称。”第4.1款进一步规定不同运动项目体育场所开放时均应执行本标准。2.基本原则(1)组织体系健全合理,能够满足持续场所开放运营功能要求。(2)相关设计事项落实相关领域国标或行标。具体包括:建筑设计符合《体育建筑设计规范》;照明设计符合《建筑照明设计标准》;公共信息符号(标识)要采用相应国标规定符号(标识)。(3)严格落实体育场所安全管理软硬件基础事项。除本文图2所示的静态的基础设施安全防护设施体系硬件外,对安全操作、安全救护、卫生检查、设备维修等动态运行软件也进行明确要求。各类专业人员要配备到位并每年体检取得健康合格证明,定期组织教育培训。器材设备要悬挂使用说明,危险部位、器材要设置安全警示标志。(4)每日安全检查和情况报告每日对外开放前,要对场地及器材设备进行安全检查,确保它们处于安全状态。对天气条件有要求的体育场所应提供当日天气、气候、环境、水文等情况报告。3.3类人员要适合岗位、各尽其职。《总则》规定了管理运营、后勤保障和场馆服务人员3类人员。4.场地设备适应运动项目规则符合相关标准要求,养护良好、整洁卫生、环保节能,保障体育运动安全舒适开展。上述要求体现在场地、器材的规格、性能、数量、质量、材质、标识和布局等方面。高危运动项目应取得符合法定条件的专业技术组织出具的检验合格证明。辅助设施中,应设置专用的器材设备存放间,室内场所应设有男、女更衣室,大型活动应设置饮水站、救护点等。5.环境卫生、室内空气质量、环境噪声符合相关国标要求,垃圾、污水处理应符合相关规定。笔者理解,所谓相关规定应当是指体育场所所在地城市的相关具体规范。6.安全保障要求:与《体育场馆公共安全通用要求》的联系与区别。《总则》相关要求比较常规,比如责任到人、制度上明示悬挂、禁烟标志设置、危险物品存放、安全设施维护等。预计参加人数在1000人以上的运动项目,按照承办人负责、政府监管的原则,建议对照《群众性体育赛事活动安全评估工作指南》所列的评估内容和风险点清单,严格落实《大型群众性活动安全管理条例》相关安全监管要求。对比而言,《通用要求》制定于时间较早的2008年(2017年3月被改为推荐性标准),公共信息图形符号相关标准、《室内空气质量标准》等与《总则》配套适用的相关标准尚未出台。从公共安全出发,《通用要求》主要着眼于能够容纳较多观众(容纳观众1500人以下的游泳馆、3000人以下的体育馆、2万人以下的体育场为最低风险等级)的相对封闭的大型体育场所制定,也并未提出“体育场所”或“体育场馆”定义。不严谨地讲,《总则》关于城市大型体育场所的相关通用规定是对《通用要求》的高度概括提炼,两者共同适用于相关场所开放合规。但《总则》并不止步于城市大型涉众场馆,也吸收了2008年后新出台的一些规范配套使用。