你有没有过这种体验?翻到通讯录里的一个名字,犹豫半天,最后还是按下了删除键。不是恨,也不是怨,只是觉得,留着,好像也没什么意义了。

就像老王,他上一次和发小小强联系,还是半年前。那天是小强生日,老王掐着零点发了句“生日快乐,兄弟”,对方回了个“谢谢”的表情包,然后,就没然后了。

可就在昨天,老王刷到小强发了条朋友圈,是一群人的合影,配文:“兄弟们,还是当年的味道!”照片里,小强笑得眼睛都眯成了一条缝,旁边围着几个老王完全不认识的新面孔。老王盯着那条朋友圈,心里五味杂陈。他想起小时候,两人分一包辣条都能笑一下午,发誓要做一辈子的好兄弟。现在,那句“改天聚”的约定,好像比网上的优惠券还要过期得快。

成年人的告别,从来都不是轰轰烈烈的,它更像一个悄无声息的“已读不回”。你还在等,对方却早已划走了。

**一、成年人的社交,其实是一场“价值匹配”游戏**

张姐最近有点烦。她是个热心肠,谁家有事都乐意搭把手。可她发现,自己好像成了朋友圈里的“免费劳动力”。同事小李让她帮忙做个PPT,邻居阿姨让她帮忙接孩子,就连远房表妹都让她帮忙砍一刀。

可当张姐自己工作上遇到难题,想找小李请教时,对方却总是“在忙,稍后说”;当她想找人倾诉一下家庭琐事时,翻遍列表,却不知道该打给谁。

她就像一个24小时营业的便利店,谁都能来取走点什么,却很少有人愿意为她停留片刻,问问她:“你还好吗?”

这听起来很现实,甚至有点冷漠,但这就是成年人社交的潜规则。社会学家早就告诉我们,人际关系的本质,是一种社会交换。这里的“价值”不单指钱,它可以是情绪价值(听你吐槽、给你安慰)、信息价值(给你提供机会、帮你解决问题),甚至是陪伴价值。

当你能持续为对方提供他需要的价值时,关系自然会热络。一旦这种“供需”失衡,比如你总在付出,对方却习以为常;或者你们的人生轨迹岔开,彼此能提供的价值不再匹配,关系就会像泄了气的皮球,慢慢瘪下去。这并非人情淡薄,而是人性使然。**俗话说得好,“人往高处走,水往低处流”,关系的流向,其实也遵循着相似的道理。**

**二、别让“仪式感”,变成关系的“唯一记忆”**

阿哲和大学女友分手三年了。他至今还保留着他们一起去迪士尼的门票,和一起养到现在的猫。分手后,他们成了“最熟悉的陌生人”,互不打扰,却默默关注着对方的动态。

前几天,阿哲看到她发了条朋友圈,是关于他们共同偶像的演唱会。他鬼使神差地发了个私信:“你也喜欢他?”对方秒回:“是啊,你也是?”

接下来,是一阵尴尬的沉默。他们能聊的,似乎只剩下这些被定格在过去的“共同记忆”。关于现在的工作、生活、身边的新朋友,他们一无所知,也无从开口。

很多时候,我们误以为,只要有过刻骨铭心的回忆,关系就能坚不可摧。但回忆是会“过期”的。就像一罐珍藏多年的老酒,如果你不开瓶品尝,不和新的朋友分享,它终究只是一罐摆设,无法融入你当下的生活。

真正能维系关系的,不是躺在相册里的老照片,而是不断创造的“新故事”。是你们最近一起看的电影,是新发现的宝藏餐厅,是对方遇到挫折时你一句及时的“有我呢”。**关系的温度,是由这些鲜活的、当下的瞬间来维持的,而不是靠反复“加热”过去的余温。**

**三、有些人,注定只能陪你走一段路**

陈默在搬家时,从箱底翻出了一沓信件。那是他高中时和笔友小雅的通信。在那个没有手机和网络的时代,他们靠着一封封手写的信,分享着彼此的青春、梦想和秘密。信里,小雅曾写道:“等我们长大了,一定要在海边见一面!”

十年过去了,陈默真的去了海边,还拍了很多照片。他想发给小雅,却发现自己早已没有了她的联系方式。那个曾经与他灵魂共鸣的人,消失在了人海里。

他没有伤感,反而觉得这是一种必然。就像两列并行的火车,在某个站点相遇,乘客们挥手致意,分享着彼此的风景,但终究要驶向不同的远方。人生这趟列车,有人上车,就有人下车。那些陪你走过一段路的人,他们存在的意义,就是为了在你那段特定的旅程里,给你留下一些温暖和光亮。

**那些需要你拼尽全力、单方面去维系的感情,就像一件你很喜欢但已经穿不下的旧衣服。它很美,承载着你的回忆,但它已经不合身了。与其把它压在箱底,每次看到都徒增烦恼,不如把它叠好,感谢它曾经的陪伴,然后清空衣柜,给自己留出位置,去迎接更合身的新衣。**

说到底,关系的本质是吸引,而不是追逐。与其总在纠结“为什么他不来找我”,不如把时间和精力花在自己身上,去读书,去运动,去认识新的人,去成为那个别人也愿意主动靠近的、闪闪发光的人。

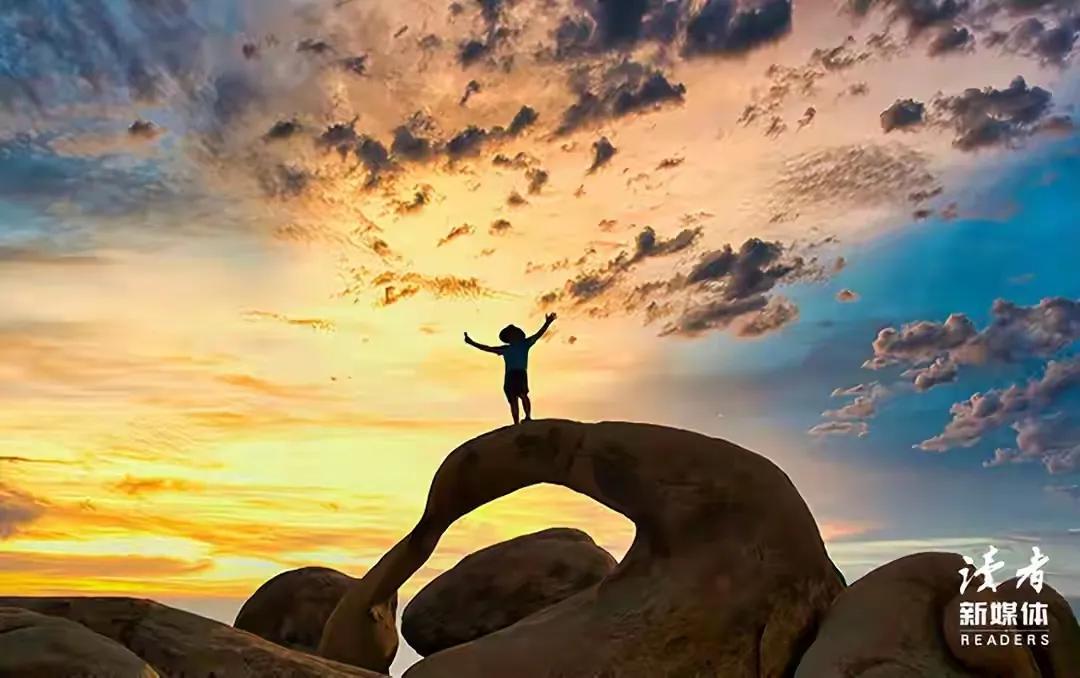

**当你自己就是一道风景时,又何愁没有同路人呢?**