手机屏幕的光映在小雅脸上,她盯着阿琳在云南旅行的照片发呆。那条碎花裙是她们大学时一起买的,如今阿琳穿着它笑得灿烂,两人的聊天记录却停在半年前的"新年快乐"。小雅打字又删除,最终只发出一句"云南好玩吗",收到"挺好的"三个字后,对话再次陷入死寂。成年人的疏远总是这样静悄悄,没有争吵,没有告别,只是某天突然发现,曾经无话不谈的人,现在连点赞都成了奢侈。

市场部总监李峰整理名片夹时

,两年没联系的前同事老张突然发来消息。自从李峰升职后,这类"复活"的友谊越来越多。成年人的社交就像一场精准的价值匹配,有人提供情绪价值,有人带来资源便利,有人助力成长。当付出长期不对等,再热络的关系也会慢慢冷却。就像亚当·斯密说的,我们的晚餐不是来自屠夫的恩惠,而是出于他们自利的打算。这话听着刺耳,却道出了人际关系的本质。

阿杰在加班吃泡面时,刷到发小强子的露营照片。六个人围着篝火笑得开心,定位就在离家半小时的森林公园。上周他约强子喝酒,对方说"这月太忙",转头却和新朋友玩得不亦乐乎。每个人心里都有一张隐形的重要程度清单,父母伴侣占据VIP席位,普通朋友坐在普通座,点头之交只能买站票。心理咨询师张雯见过太多这样的案例,不是谁对谁错,只是成年后必须接受的现实。

小莫曾经总抱怨没人主动联系她,后来她开始实践"价值可视化"策略。在读书会分享干货笔记,给想学摄影的朋友整理入门资料,帮同事推荐解决问题的书籍。半年后,她的微信开始频繁弹出消息,有人请教问题,有人约她参加活动。精准提供价值,创造温暖记忆点,掌握合适的联系节奏,这些方法让她从被动等待变成了被主动联系的对象。

林婷在整理旧物时翻出五年前闺密从威尼斯寄来的明信片,背面写着"下次我们一起来"。如今闺密忙着照顾孩子,她奔波在创业路上,上次鼓起勇气发的消息,三天后才收到"宝宝发烧了"的回复。有些友谊就像午后的影子,随着人生太阳角度的变化,自然会越来越淡。社会学家早就说过,强关系带来情感支持,弱关系提供信息桥梁。不同的人生阶段,我们需要不同的关系类型。

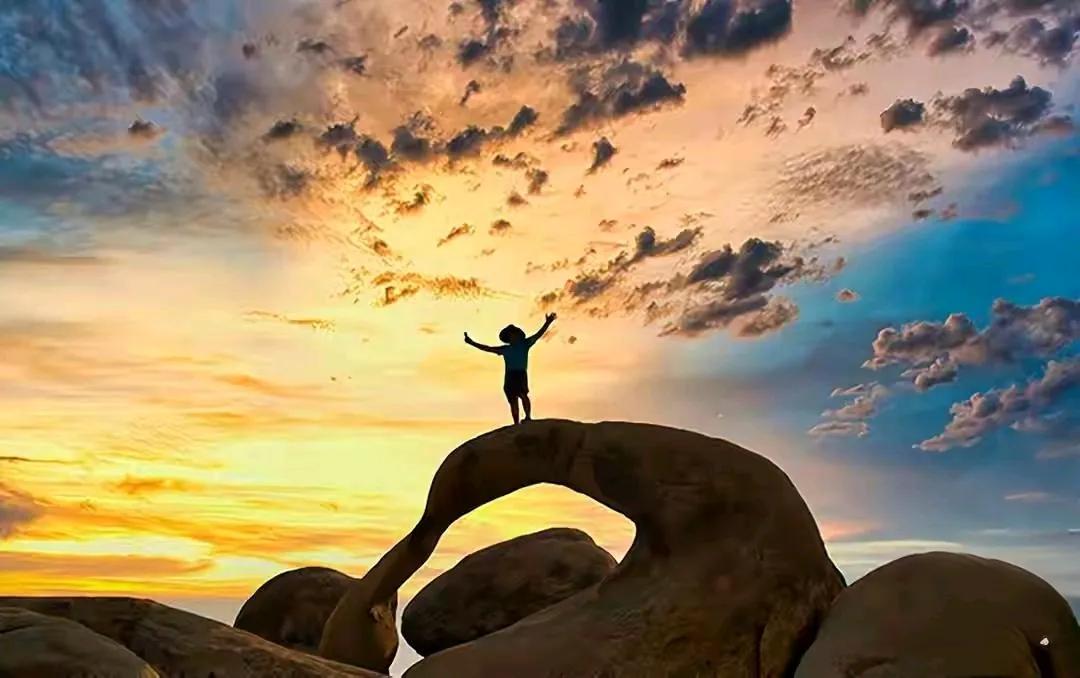

那些渐行渐远的人,或许已经完成了他们在你生命中的使命。需要你频繁主动联系才会想起你的人,就像一件美丽但不合体的旧衣,留着占地方,扔了又可惜。别纠结,别回头,往前走就好。生活还在继续,新的相遇正在路上。