故宫这地方,真不是一般的“顶流”。多少人挤破头,黄金周哪怕排上几个小时的长龙也非得来一趟,心里都想着究竟养在“深宫”里的故宫到底藏了多少秘密?去年清明假期,光是南大门外安检队伍就能排上八百米。为什么?因为人都知道,这不只是座宫殿,这些砖瓦底下,藏着一条又一条没挖干净的历史。

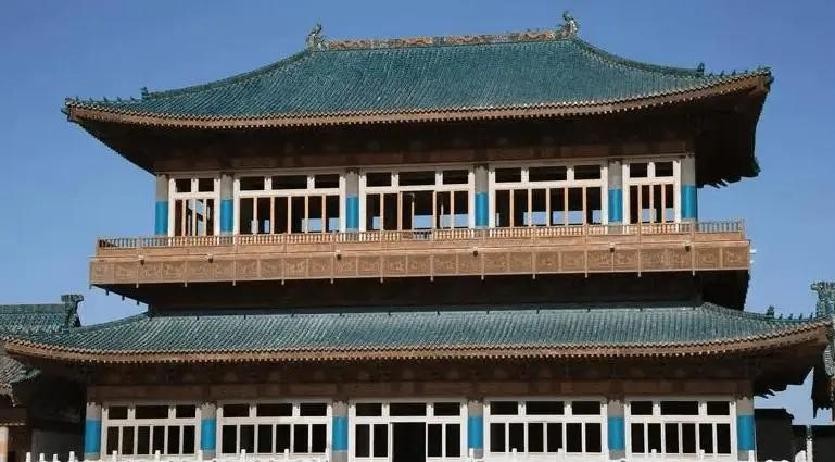

2016年,新的3D勘探技术一上故宫,老院子还没完全回过神。专家们戴上VR眼镜,当着一地师傅的面儿,把六百年没有“翻身”的砖一块一块派上了用场。镜头里地下结构宛如外科手术,清光能看到骨头、肌肉,一点儿没遮掩。技术流和土味考古工人撞个正着——好家伙,真是科技和汗水一起“拆”了这古都标志。

正是这套科技,让本是个例行检查的活儿盘活了。2018年,有批师傅在太和殿前铲砖,谁承想一铲子下去,头上没得说,脚下却先热闹起来?明面上的地砖一撬,居然下面还有,说奇也不奇,这“地砖叠地砖”的怪事就这么现了原形。最底这一层还不简单,专家们认出来了,那可不是明清货——是元朝的老砖。

那时候历史学家们天天吵元大都遗迹究竟在哪,一时没人能说清。有了这下实打实的证据,专家那叫一个高兴,都觉得这地儿真值——也怨不得修明清宫殿的时候,皇帝会挑上元大都的老地方。往下挖,还能不断蹦出新东西。

不光地砖新鲜,师傅们又刨出一个大坑。坑里堆着碎瓷片,说不上完整,可个个胎质细腻、彩釉光亮,纹饰繁复得不像现在的产品。专家一瞅,这都是元朝同期御用,虽然碎片,却是货真价实的皇家宝贝。而且,有些花纹风格跟景德镇元青花基本契合,细致得吓人。网上有藏瓷的大神分析,说这么一块要是真是元青花,随便哪家上拍卖行都得是天价,普通人这辈子连摸都摸不着,搁这堆着让人踩都舍不得。

可问题又来了,这么好的瓷器咋就碎成这样?谁下得去那狠心?真是元灭明立之际,难道是改朝换代的仇怨?其实不是。专家仔细拼了几块,发现好些器物看着挺光鲜,其实烧成时颜色偏淡,个别地方带点小起泡,釉面不匀——说到底就是工艺不到位。

皇家用器,尤其是皇帝自己要用的,一点小瑕疵都不能忍。不是一般的挑剔,是严格到变态的“完美主义”,甚至还听说,只要被挑出来有瑕疵的直接就是砸碎埋地,不留后患。这要是搁到今天,网上不定会有人喷说“浪费天理不容”,可那时规则如此,你也不能怪谁。

不过说到底,咱老百姓常常看不出那么多毛病。成堆的官窑、御器砸成片埋了,普通人想想都觉得心疼,到底在那个年代,每个制度和规矩自有它的死角。某种程度上,考古专家找出来的,不光是地底下的元明碎瓷,更是几百年来中国社会秩序的真实断层。

还有人说,既然在明朝建故宫时选中了元大都遗址,就一定有意在风水与权力上“盖过”元朝皇权,甚至传说景山那堆土都是从元大内拆出的。其实这个流言现在也没人能全信,一查文献有的学者说根本不是一回事。可谁又敢说全错?在这个城市,每个“旧址”都混杂着真伪难辨的传说,考古发现和虚实之间经常像拉锯战,观众非要一个定论,其实都没绝对的定论。

3D技术的加入,不单是“看个热闹”。现在故宫搞数字景区,游客不用拼命往里挤,一副VR眼镜,连以前封闭的区域也能无死角绕着转。游客吊着胃口想去看屋顶木结构?以前只能抬脖子,现在直接放大、拆解,榫卯窝口眼前走一遍,非常过瘾。

哪怕说,元大内华丽到马克·波罗笔下都觉得像水晶宫殿,但实际上,后来的考古补丁和技术还原,离真实景象其实隔着一层雾。那就奇怪了——有时科学还原又比不上老百姓心里的想象力。明清紫禁城至今之所以火爆,真就靠这些虚虚实实的“故事”。

明成祖朱棣和“靖难之役”又是另外一摊事。这个皇帝,牛在哪里?一面铁血无情,为了皇位四处杀伐;一面大度开放,派郑和七下西洋,搞得举国士气高涨,永乐大典至今没人敢小觑。皇权斗争、血雨腥风、宫廷建筑都是他一手折腾出来的。网友看他褒贬不一,有人说他是暴君,也有人为他的胆魄和魄力叫好,议论再大他也不在乎。

朱棣当了皇帝,为了显示新政权的威风,下令把元朝皇城拆光,旧砖旧瓦从南池子一直推到北景山。其实,看着像是“踩着前朝的头盖骨建新朝”,但有资料考证,这种全拆重建未必真能抹掉历史痕迹。反倒是地下那些遗存,混在新旧之间,留个口信,提醒后代别全信表面的威风。

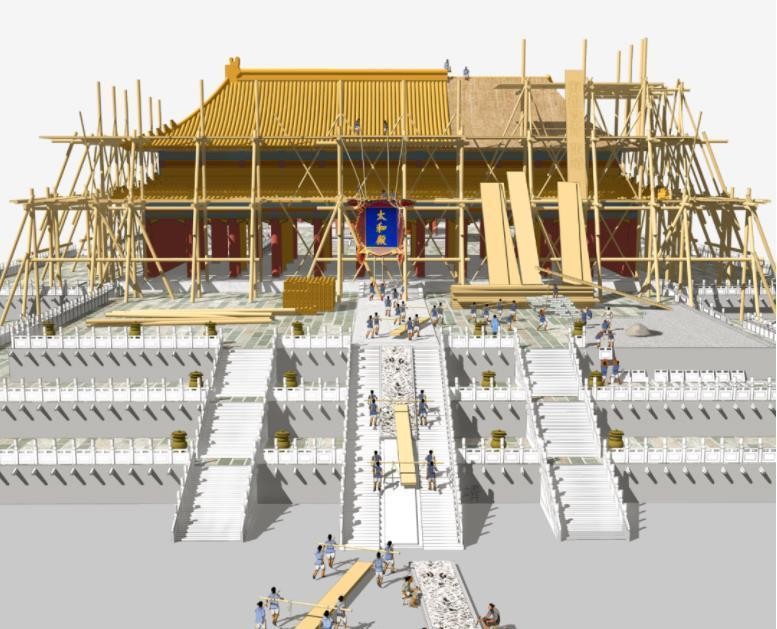

新京报报道,修故宫那会儿,参建人数超过百万,十五年工程,每天只要有点失误都是一堆脑袋在上面。皇帝和工艺师傅们都在这个巨大机器里,各自为自己的命运奔跑。3D全景内部还原了当年“工地现场”,在那样的环境下,能做出这么精密的榫卯结构,榫卯层层叠加不用铁钉,真是不得了。科技为古建注入新鲜血液,观众眼里的紫禁城不仅仅是宏伟.“我们现在能看到的宏伟,实则是前人汗水和智慧的结痂。”

专家模拟高震级测试,把按真实榫卯结构缩小十倍的模型拿去“剧烈晃悠”,十级地震都没散架,说出去谁信?但结果又证明了古人造房子脑里的力学思维,远在现代建筑教育之前几个世纪就已经玩明白了。可你说这个结果完全能换成我们自己的经验吗?其实有时真又未必。毕竟,实际的大殿历经几百年风雨,有过多少补修没人说得清,一个实验能不能代表全部安全,也许根本另说。

说到底,历朝历代在故宫这一地不断堆叠和覆盖,元代的地面、明清的砖瓦,考古给出的不止是历史证据,其实还唤起人对时间和权力变化本身的兴趣。以前人们管它叫紫禁城,现在数字化的它被切成无数数据包,人类记忆可以反复压缩、放大和切片——好像故宫从来不仅限于一座建筑。

人们逛故宫,不全是冲着拍照。年轻人愿意“细嗅榫卯”,老一辈对那一层层地砖更在意,大家总在试图从眼前的宫殿里找到自己想要的过去,有的找故事,有的要证据。上百年的往事,一朝翻出来,有的是实证,有的只能说是纸上谈兵。

有趣的地方就在这里。一方面,历史和现实是立体交织的,你说科学技术能百分百还原当年的瞬间?又好像总有一步没走到。故宫不仅仅是古建筑,还藏着过去人的选择、失败与得意,里面的细节藏了人心里不甘心的痕迹。甚至有人质疑,去到现场能体会到气势,数字影像再酷,缺点“压迫感”,真能顶替实地见闻?

但每次说到朱棣、元大内、3D还原一大堆新发现,总有故事能抢走聚光灯;新技术不断冲击想象,老百姓还是爱围着谜团打圈。科学和传说你方唱罢我登场。至今故宫依旧人头攒动,游客拍照,学生做研究,工人修砖,专家拼命找证据,互联网时代,一层层被解构成新的谜题。

归根结底,故宫能支撑起这个国家六百年的记忆,和它不断被打捞、重新发现的魅力分不开。有人说它被榫卯和权力顶起,有人说它只是无数碎片堆来的光荣,这也许就是故宫之所以始终新鲜,始终让人惦记的原因。