江苏,这地方藏着太多“为什么”。你要说它经济强,那是排在全国前几的,和发达国家比还真不吃亏。可一提省会,老百姓嘴里几乎都脱口而出“南京”。这决定看着很自然,却绕了不少弯路,外头人可能还觉得稀松平常,到底凭啥?查一查,还真没有那么直接。

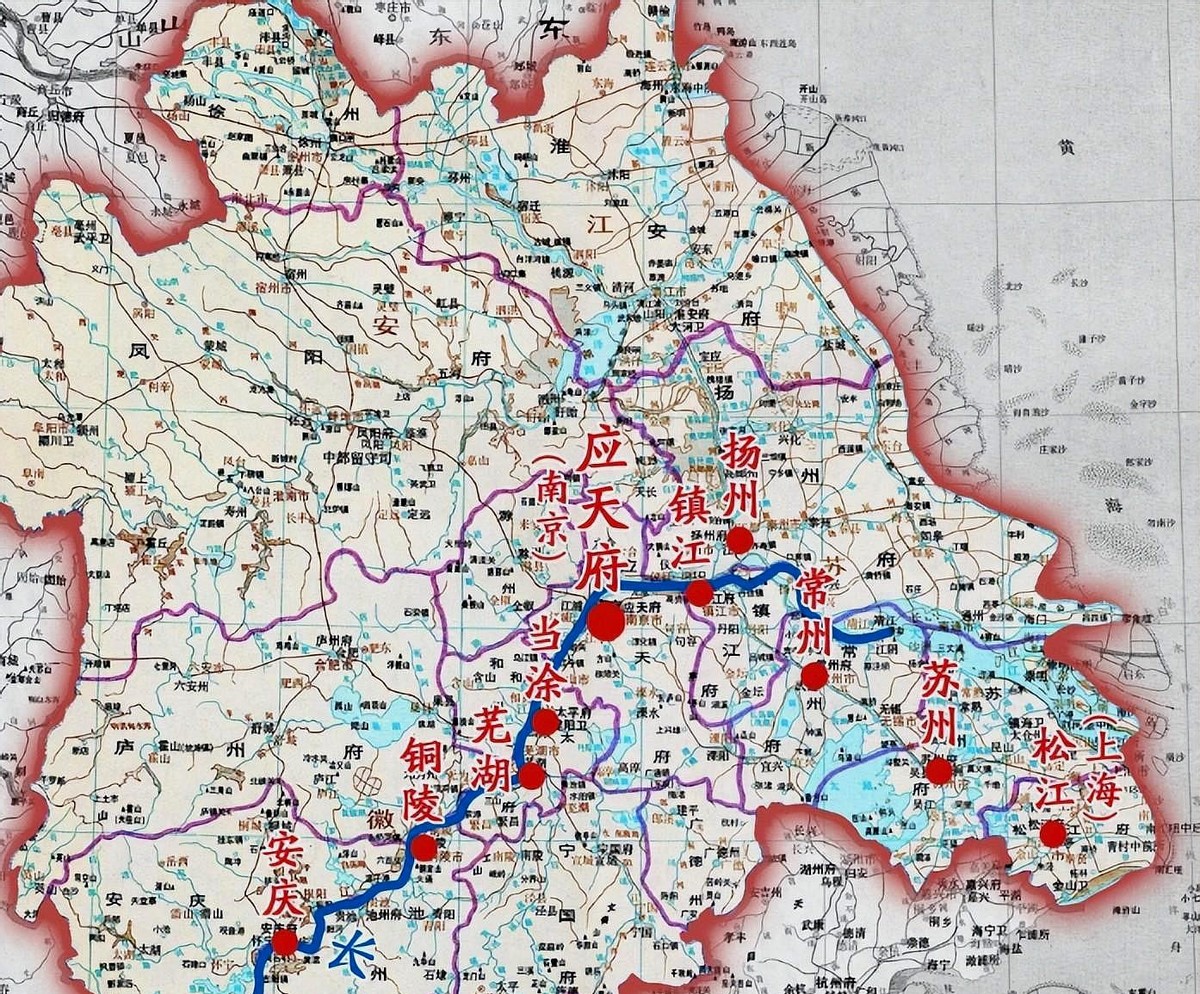

拉回到元朝,别以为行政划分就是今天的套路。那会儿,江苏北面属于河南江北行省,南头头顶着江浙行省,省会设杭城,说白了,江苏的地名连影儿都没有。话虽这么说,却给了后头改省名、定归属埋下了点小伏笔。南京在明初成了留都,啥叫“留都”?就是皇帝想在那歇脚,也不是没想过把首都搬过去,只不过,终归没能成。

明朝玩起了“南直隶”,苏州、常州这些地被一道划进南京的掌控里。史书上写得不甚详细,可能也是怕招惹事端。你说,这地方这么划,苏州人会服气?真没那么简单。后来清朝,一边“两江总督”坐镇南京,一边“江苏巡抚”安家苏州。谁都想着自己是头牌,结果弄出来两个省会。这事放今天,那还不闹笑话?可那时候真这样!

地方官员也鸡贼得很,逢迎京城好用,遇上地头蛇讲派头。奇怪的是,这“双核心”模式就这样断断续续过了几十年。有人觉得稳定,实际上暗流涌动。南京之所以夺回了唯一省会的位置,说穿了,还是它独特的地理身段和历史味道占了上风。

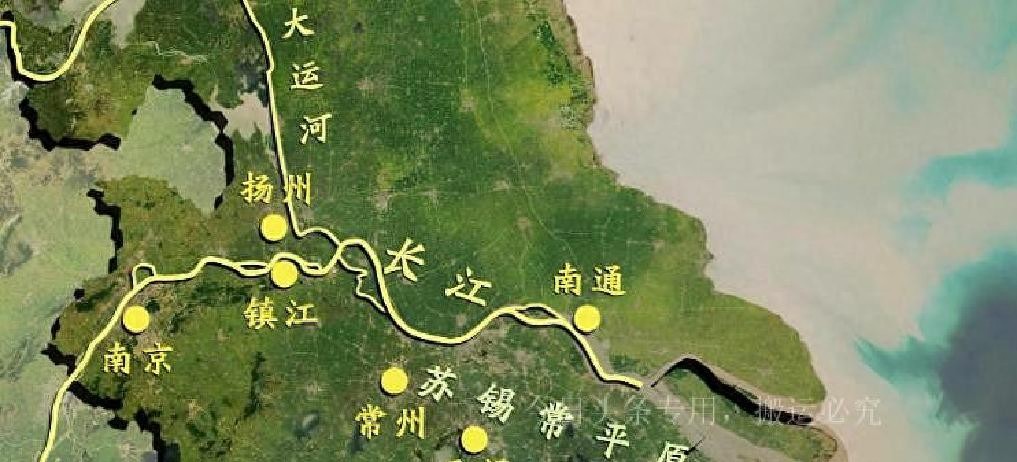

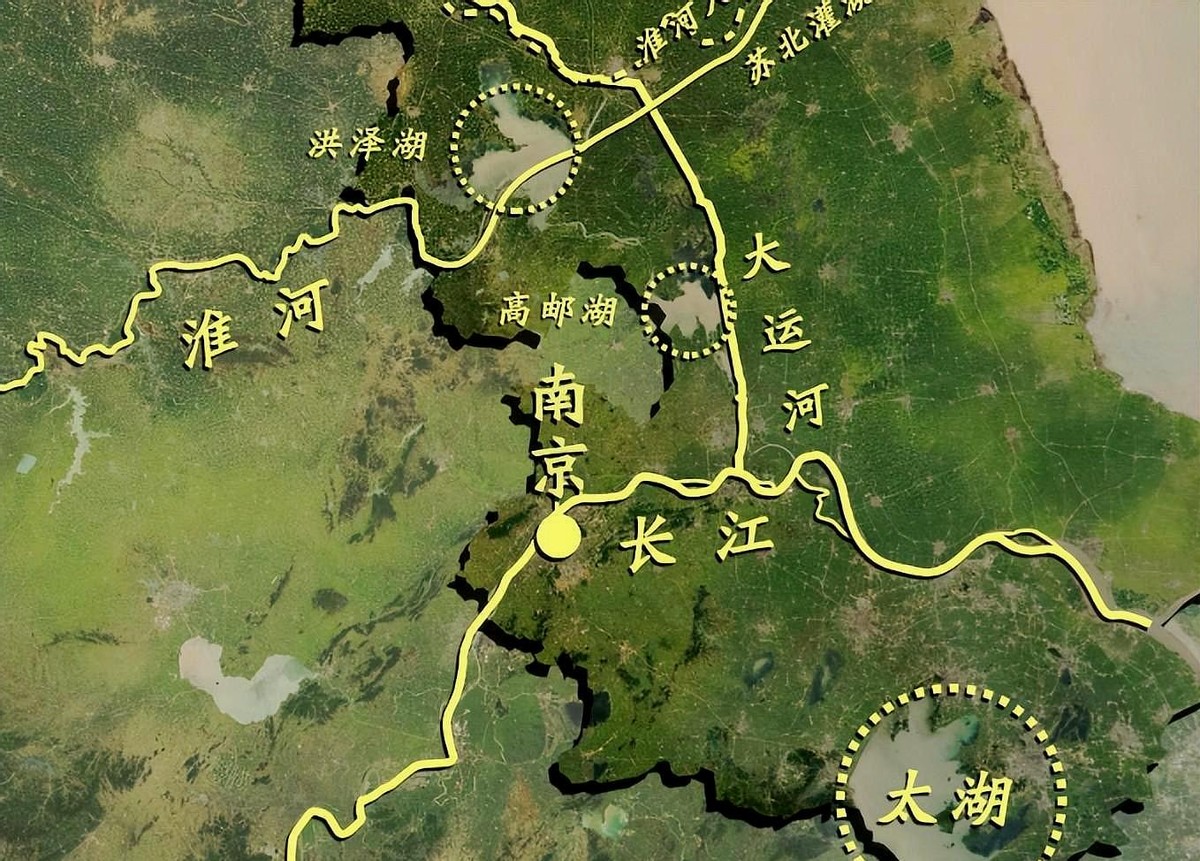

南京地处长江与秦淮河的出口,陆路跟水路全沾边。后来交通条件一步步更新,大市、产业、人才都往这儿挤。一百年前民国时期,阳光底下大政方针多在南京拍板,就这一点,别的城市真学不来。当时全国的铁路修到这,早茶、绸缎、造船,风头全都在。新中国成立后,南京想依靠工业,不指望什么资本,只盯紧军工、科技、教育,俨然进了“全国性大城市”的门槛。

苏州,不服也没用。你说它经济总量齐刷刷地赶上了省会,可不少江苏人外出填表写住址,还都得扯上南京。站在外人角度,会发现一些细看下来的小矛盾,城市气场、文化圈层,还是南京更聚拢。江苏要是没南京,那人文里得少了多少故事?

有人说,省会是铁板一块的行政决定,不带啥感情。照这种说法,那些年南京和苏州的拉锯就显得多余。问题是,历史很多“定了的事”,偏偏征求过无数人的意见,最后还得仗着点运气。南京对江苏意味着什么?不是一句“省会”就能装得下的。天才、文士、将相、改革、屠城……哪一样拉出来不让人心口一紧!

但,南京真是稳坐泰山吗?如果说外环境再变,通信、智慧城市、大流量零距离出现,会不会有朝一日另一个城市异军突起?苏锡常开始自立门户,也说不定。譬如2023年末苏州GDP超过两万亿,成为全国第一批“GDP超2万亿城市”,按理说,这是江苏经济新龙头。可到了省级事务,话语权仍不如一纸省会称呼。这点让不少苏州人憋屈,觉得在省级议事会上,常常“失语”,只能旁听。

市民层面,荣誉感和互相竞争总是分不开。南京人挺自豪,但也不爱对外夸耀。一轮一轮媒体数据排名里,南京总落在省会之首,而苏州、无锡等地也频频刷屏,这种“明争暗斗”从没停过。对外交流,有些外地人甚至把南京看得比江苏还独立,不少中外媒体索性用“南京地区”来称呼江苏大部份事儿,听起来就让人倍感奇妙。

地理位置当然说得过去。长江、京沪铁路、东西南北交通全卡着这里,但若说完全靠地段吃饭,未免太看轻这个城市的硬实力。南京大学、东大、南航、医科大,人才输出一波又一波。从全国来看,这里科研立项量居于前十,文创和老城保护做得有模有样,还真有点拿得出手的基础。这不是吹牛!

可怎么讲到头,南京这省会地位,有时也像块烫手山芋。省内各市争政策、要项目,一些地市受到精力分配影响,心里难免不是滋味。政绩宣传上,省会效应盖过其他城市,这份“无形资产”让南京吃了些红利,其他城市难道就该隐忍让步?到底值不值,这事说不清。南京和周边城市时而协作,时而各自为政。苏南经济“单飞”搞园区,苏北喊着要资源倾斜,轰轰烈烈但也夹杂些小算盘。

回头细看历史,前朝旧事留下纷繁的矛盾。比如,南京曾多次成为全国政治中心,却也因战乱反复失守。民国时期,南京曾经低迷多年,之后又凭借抗战胜利翻身。每一次城市的大起大落,其实都是江苏整体格局微调的缩影。南京的文化底子固然厚重,但老工商业遗产多半搁在苏州、无锡一带。优势在哪里?谁也说不好。

近些年来,南京努力在高精尖产业上冲刺。总部经济、人工智能、现代服务业成了新噱头,让外界觉得江苏的未来还得看它。但又不得不承认,整个江苏的产业重心逐步倾向苏南板块,这个格局有点摇摆。你要全听专家的分析,次次提到“协调发展”四个字,可现实里协调不协调,市民自己最清楚。

其实,说到人心思归,每个人都觉得家乡最好。无论怎样争夺,南京作为“省会”的名头依然有强大的心理认同。这是一种复杂的社会预期,也是无数历史细节叠加的产物。你也许会看到,现在外地青年考学、就业、成家,那一票人里选南京的,远比其他城市多。老南京人看着后生们填满新城区,话语间有点得意,也有老成持重的味道。说到底,谁会觉得这块地不重要呢?

再往远看,你还会发现,江苏的现代化改革试点,大多数落在南京周围,像是某种象征。数字城管、智慧交通、环境治理……这些实际数据,2023年南京城镇化率已超过84%,位列全国前列。这点靠的不是历史情怀,而是实打实的新政策新模式。可反过来说,若无全省协同,这样的成绩未必能单独达成。

说到底,这种“省会情结”里,既有历史惯性使然,也和现实利益牵扯分不开。省级资源分配如此紧张,每一回新规划出台,其他城市都会有所期待。南京,有时候像个大管家,既想拉拢兄弟,也得防着弟弟抢风头,这种平衡太难把握。大家嘴上都服,心里却总隐隐不安。

不过,这些年江苏多中心发展的态势越来越明显。南京依然是龙头,却挡不住苏南几家轮番“叫板”。未来要变啥样,想彻底说清恐怕没人能拍板。历史发展的逻辑,有时候不合常理,今天的常识明天就得推翻。也许制度变了、人心变了,哪天江苏能不能再有“共主”,还真没准。

不说了——江苏和南京的命运早已纠缠到一起,老百姓念着省会,青年涌向苏南,过去和未来都还有很多问号。南京这座城明明不是无可替代,却又总在关键时刻顶得上、撑得住,这才是江苏故事的最大悬念!