泰国,这两个字眼在人们日常生活中早就不陌生,几乎没有哪个邻国的名字像它那样反复出现在娱乐新闻、社交媒体和不经意的流行话题里。有时候,说起“泰国”,本能地以为那背后讲的是一部古老绵长的国史,其实不太对劲。原来,“泰国”这个名字还不到一百年,甚至在二十世纪四十年代前后,还在两种称呼之间摇摆。呼唤暹,还是自称泰?一字之差,却藏着这个国家夹杂的野心、犹疑和一场大梦的最后挣扎!

不过,绕着这些复杂的名称转来转去,总有些细节总让人忍不住刨根问底。比如哪怕很多中国人习惯说“暹罗”,可泰国人自己并不爱直接用这个名字。他们觉得陌生,有点像别人叫自己外号。可中国古代人偏偏喜欢记住过去,叫它“暹罗”,还分出“罗涡国”,明明是两个名号,最后却合在了一起。资料上说,千年之前的玄奘在印度念佛,却也顺道记下了罗涡的点点滴滴。

说到底,老的政权在今天的泰国领土上轮番上阵,什么罗斛、罗涡、大城王朝、吞武里、却克里,这些名目一茬接一茬。从外人的视角望过去,这片地理的符号就不断被改写。到了大城王朝的崛起,他们不自称别的,直接用“Siam”,这就是“暹”的由来,外语文献批量采用。反倒是中国史官坚持念旧,不松口,硬是叫了好几个世纪的“暹罗”。记忆有时候挺怪,舍不得放下陈年旧账。

追根溯源,“暹”这个发音,有的学者说是从梵语过来的,有的揣测是中国老一辈笔记中的讹传。无论来源,到了近代,这名字成了夹缝里的外来词。有些泰国人觉得不自在,毕竟不属于自家传统。后来的“泰”,用的是自家土话,有“人”或者“自由人”的意思。可是谁能说,单从意义上看改名有什么问题?但事情从来比想象的更复杂,国名的变化哪有那么随便,跟一场历史豪赌差不多,底气和野心全写在新名字里。

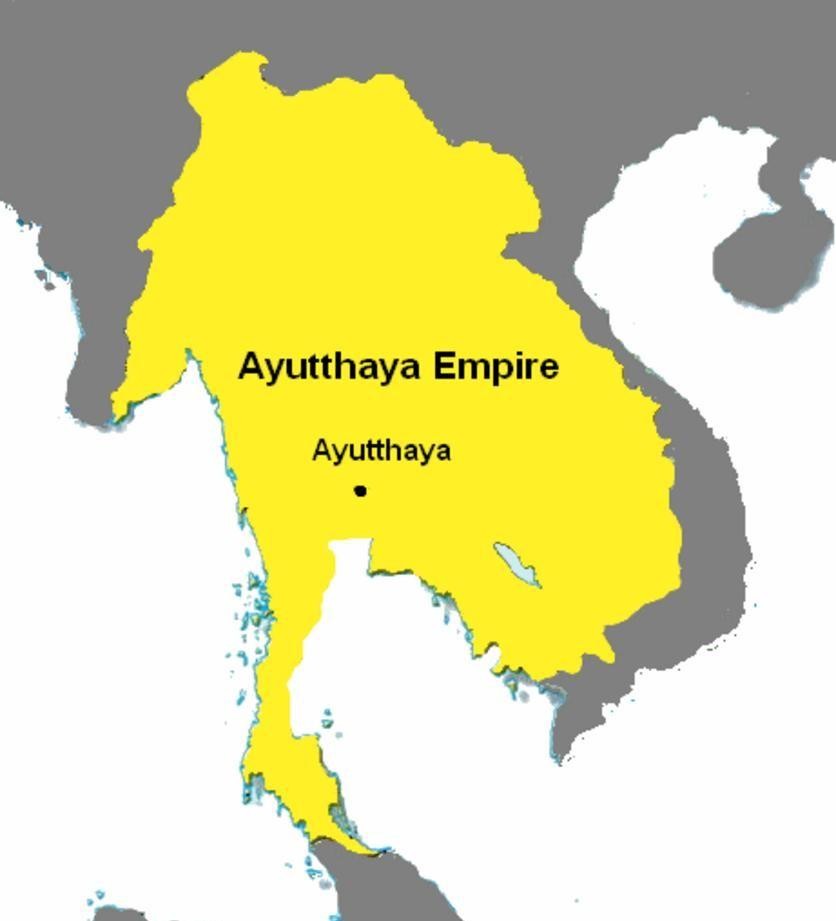

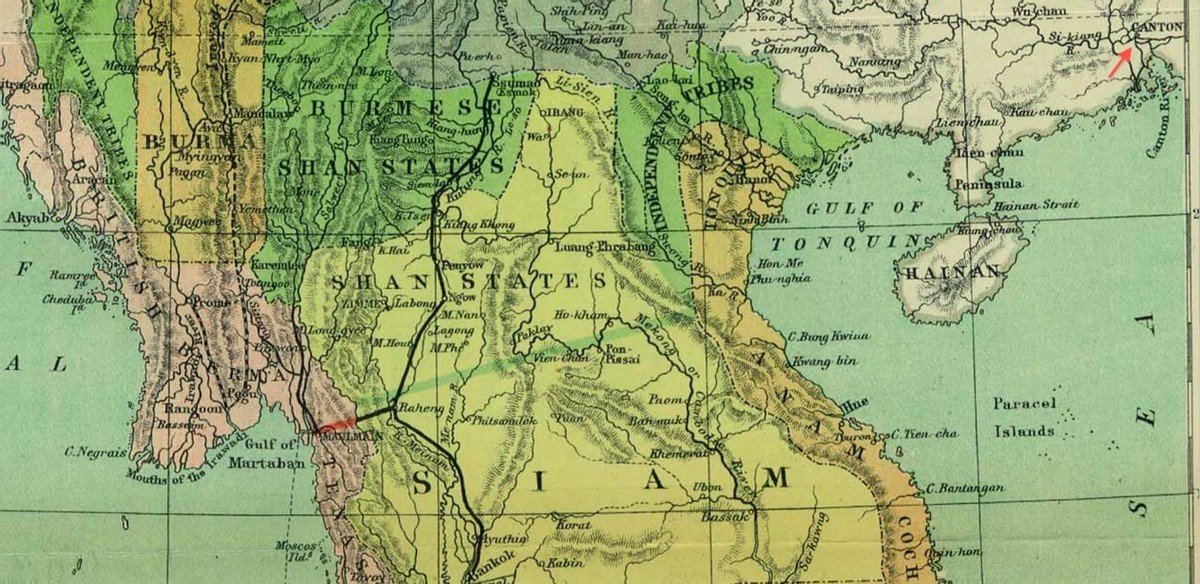

上世纪初,列强拼命往东南亚压过来。法、英像推棋子般切割疆界,泰国一度国土面积相当于现在的两倍。那会儿叫“暹”,西方爱说Siam。资料堆出来的地图,有点让人发怵,老挝柬埔寨越南缅甸马来西亚各掰下一块。就1909年前后,条约签下来后,这些地方都慢慢脱离了暹的统治。从1785年开始,反反复复的战争总让暹割地赔款,哪怕是英法也有分歧,他们把暹推来撇去,定成了一个缓冲区。要不是碰巧具备点实力,说不定,暹也挤进了殖民地俱乐部。

可是,这样的挤压没能让暹倒下,反而激发了某种民族主义,激进、偏执、时而热血时而无力。泰人领袖们盯着历史,琢磨着“大泰帝国”,那不是嘴上一说的空话。从1920年代起,有那么一批人,满脑子的想法就是复辟旧日荣光。他们看“泰人”这三个字,远不限于今天的泰国国民,而是历史上统治过的所有民族都包含在内。越描越多,越想越不实际,可对外部世界的压力真的能只靠想象抵抗下去吗?

1938年,国际局势动荡,斜阳西下的法西斯军靴踩进亚洲,暹的高层左右为难,最终选了一条看似尖锐的路——靠近日本。总理颂堪一锤定音,1939年国名从“暹”改为“泰国”,好像一夜间所有包袱轻了,身份重塑了。可没等松口气,战争的钟声又敲响。泰国空军对法属印度支那空袭,老挝柬埔寨成了主战场。不到一年,泰国在日本的庇护下收获强取豪夺的果实,新得土地五万多平方公里,翻看国际裁定文件,这比后来数十年的和平谈判都果断得多。

就这样,泰国在轴心国的阵营中找准了位置。给日本开路,让“天皇军”铺开战线。缅甸、马来亚局势明朗后,被切出来的一部分也划给了泰国。至此,版图似乎终于收复了部分失地,那种“民族复兴”的喧嚣在国内一度走高。只是气氛拉高之后,现实很快落地。二战的战局很快旋转,泰国国内反对与日本结盟的呼声愈演愈烈。1944年,颂堪被赶下台,新政府上台立刻倒向反法西斯阵营,转向又转向,东南亚的老百姓头晕目眩。真能说这样就是坚定的路线吗?

日本投降了,历史急转直下,新一轮的忌惮和算计就来了。泰国政府三下五除二,先把名字改回“暹”,想跟战争时期的污点做个彻底切割。可国际社会哪里会惯着,法国盯上了这点,威胁要让“暹”丢掉联合国会员国资格。开弓没有回头箭,谈判桌上拿回来的地盘又拱手让出。打下去没底气,和解又丢面子。有人心里发问,这一番腾挪到底值不值?

接下来,历史的车轮轮换得有点快。美国进场了,当地支持的派系上台,颂堪像没事人一样华丽复出,1948年政变后重新担任总理。刚稳住阵脚不久,又操刀把国名再度改回“泰国”。上下折腾,实际上疆界一点没变,这次没有旁边国家再说什么反对。彼时大国梦被压得七零八落,只剩一个象征,一个新名字而已。那些曾经争过的地盘、流过的鲜血,也像地图上一块块被橡皮擦干净。

真奇怪,到了这里还能感觉到一种历史惯性的无力。泰国固然最终没有成为殖民地,却再也支撑不起“大泰”那种野心。可问题又来了,国名的更迭,难道就真是国家意志的体现?很多细节都证实,这不过是政治家在国际风云里用的筹码。哪有什么一劳永逸,无非是合时宜时迁。或许泰国人自己,也不是人人都买账,只不过沉默伴随着时间自然就占了上风。

现在的泰国,和七八十年前的数据一对比,国土基本持平,人口稳定增长,旅游经济迅速攀升。国家认同感有了,现代化建设并不见得落后太多,一切都按顺序发展下去。国名历史的隐秘故事就附着在繁杂的行政文件上,有人关注,也有人漠视。

不过,有些东西藏在名称里永远褪不掉。老的一代也许还会吐槽,“暹”这个字眼听着贴近些,新名字总觉得是后来涂抹上去的,淡薄许多。但也没人能确定,这样的纠结还会不会在未来再现。毕竟,历史有时候更像一场风吹过的幻影,不确定感比什么都真实。

那些更替的国名、混乱的争夺、领土的失去和重新想象的疆界,仿佛只属于国家高层,和普通老百姓的生活又有多大关系?有人觉得这是一段遗憾,有人还会怀念所谓的“大泰”,但世界的节奏其实早已不同——这或许就是现代泰国的现实底色。