引子

欧亚大陆东部、太平洋西海岸,有个神奇的国度,其文明历经数千年长盛不衰,这就是——伟大的中国!

中国之所以伟大,在于其影响力深远,超越了时空界限,从古至今都深深植根于亚洲乃至世界的每个角落。而作为中国文明经典代表——华语汉字,更是在亚洲具有举足轻重的地位。

无论是日本的寺庙茶道、韩国的牌匾对联,还是越南的史书诗歌、新加坡的会议律法,都能看到华语汉字存在的身影,从而折射出全球罕见的独特景象——从白山黑水到湄公河畔,从漠北荒原到中南半岛,从西域戈壁到汉江奔海,从昆仑之巅到富士山顶,华语汉字的影响力无处不在,把东亚文明串联成灿烂星河。

可以说,在大中华文明辐射圈里,不管是日常生活沟通交流,学校教育系统课程学习,职场事业洽谈商务合作,亦或是国际经贸往来、外交事务接洽等各种场合,华语汉字都扮演着举足轻重的角色,更是文化传承和交流的重要见证。

华语汉字之所以在亚洲诸多国家、地区广为流传,最核心在于中华文明起源最早,并随着国力增强,迅速传播到周边区域,带动朝鲜、韩国、日本、越南、马来西亚、泰国、新加坡等国发展,对这些国家文明进步起到巨大推动作用。所以,亚洲各国热衷说华语、写汉字的主要原因,则要从其数千年前的起源说起!

接下来,让我们沿着历史脉络,共同见证这段中华文明泽被四海的宝贵历程,看看华语汉字如何一步步成为亚洲文明顶流,进而千百年来长期占据各国的文化至高无上核心地位!

汉字诞生:从仓颉造字到商周奠基

华语,世界上少有的古老语言,最初可追溯至原始社会,华夏先民很早就有了交流语言表达。目前考古界研究表明,中国首个有史记载的夏朝,便已形成非常完善的系统语言。可见华语应诞生在夏朝更早之前,才能达到这种成熟语言体系水平。

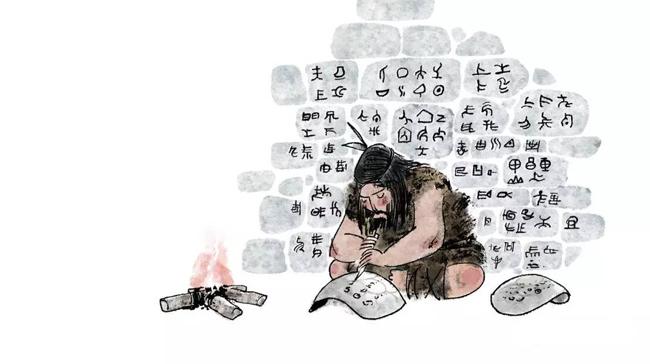

距今约9000年前的河南漯河舞阳县遗址、距今约6700年前的陕西西安半坡遗址、距今约6000年左右陕西临潼仰韶文化遗址等地,相继出土各类甲骨、陶器、石器上,刻画各式各样的初始字符。而20世纪初最有代表性的考古发现是商朝甲骨文,可以看出汉字在商朝便发展为系统化文字,具备了象形、指事、会意、形声等丰富造字模式。

这里顺便讲讲中国古代重要传说:仓颉造字。“造字圣人”的仓颉,便是汉字的创造者。仓颉领受黄帝命令,负责造字记事,提高管理国家事务的效率,由此创造早期初代象形文字,逐步演化成丰富多元的汉字系统。

仓颉造字在当时是件惊天地、泣鬼神的壮举,《淮南子·本经训》称之为“仓颉作书,天雨粟,鬼夜哭。”汉字诞生,标志中国由口头记事向文字记载的历史转变,是中华文明史上具有划时代意义的里程碑。

毗邻中国的朝鲜半岛,是华语汉字传播的最先受益地区,周武王灭商后,商纣王的叔父——箕子便迁往朝鲜半岛,并于当地建立统治王朝,史称箕子朝鲜政权。箕子随后发起教育启蒙,把华语汉字带到当时还处于蛮荒之地的朝鲜半岛。

日本考古学界曾经在种子岛墓穴陪葬物里,发现书写有 “汉隶” 字样文物,由此可见汉字早在中国春秋战国便已进入日本。此外,汉语中 “秦代” 的 “秦” 字,在日语中训读为 “hata”,说明秦朝时中国可能已有移民进入日本,并将华语传播到日本。

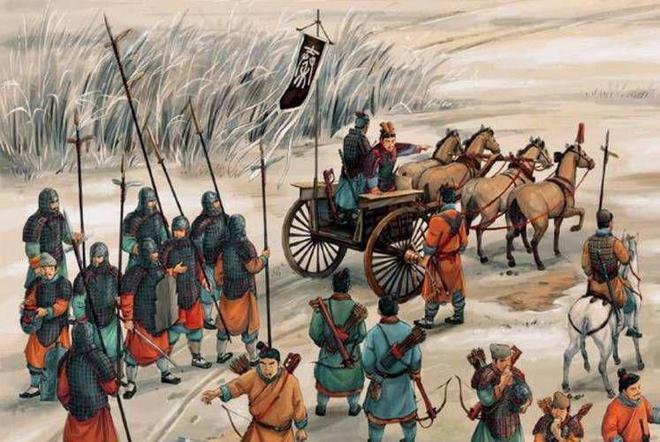

春秋战国时代,诸侯国分裂割据,每个国家语言、文字都不同,发音、形体极其紊乱。这时有件历史标志性事件发生了——那就是随着秦朝统一六国,秦始皇下令天下书同文、车同轨,让华语汉字重新回归到有序发展行列。

与此同时,从秦汉时期开始,随着国力的强盛和疆域的拓展,中国便开始了对周边国家的文化输出。特别是秦朝实现大一统、汉朝北击匈奴打通西域,凿穿通往西方的商路,让丝绸之路从此畅通无阻,成为贸易和文化交流的桥梁。

盛世华章:隋唐文化辐射与汉学东渐

隋唐时期,中国开创前所未有的盛世巅峰,自来日本的遣唐使,还有朝鲜的留学生,以及东南亚的朝贡使节,都将中国的制度、思想、建筑等带回了自己的国家,让中国文化遍地开花。

日本持续多年接连派遣大量遣唐使赴中国学习,比如,吉备真备留学唐朝多年,他根据汉字的草书创制了平假名,一直延用至今。最为著名的唐朝鉴真大师东渡日本,更是给日本带去了博大精深的中国文化,全方位推动日本文化提升。

同期朝鲜半岛,踊跃向唐朝派遣留学生,将儒家经典、诗词歌赋等知识带回当时的新罗国,促使汉字一举成为朝野上下主要书写工具。朝鲜效仿唐朝科举,考试内容以儒家经典为主,汉字成为朝鲜的知识阶层必修课。

彼时东南亚国家纷纷向强大的唐朝派遣朝贡使节,这些人回国后,都变成疯狂“唐粉”,拼命“安利”唐朝文化。越南更是直接将汉字列为官方文字,通过设立学校,重点传授中国文化,培养了大批精通华语汉字的越南本土国家栋梁人才。

海陆丝路:宋元明清的汉字全球远征

来到宋元时代,中国的影响力更是远播海内外,依托大宋超级强大科技和经济辐射力,以及蒙古军队无敌强悍作战能力,将华语汉字带到亚欧大陆各地。

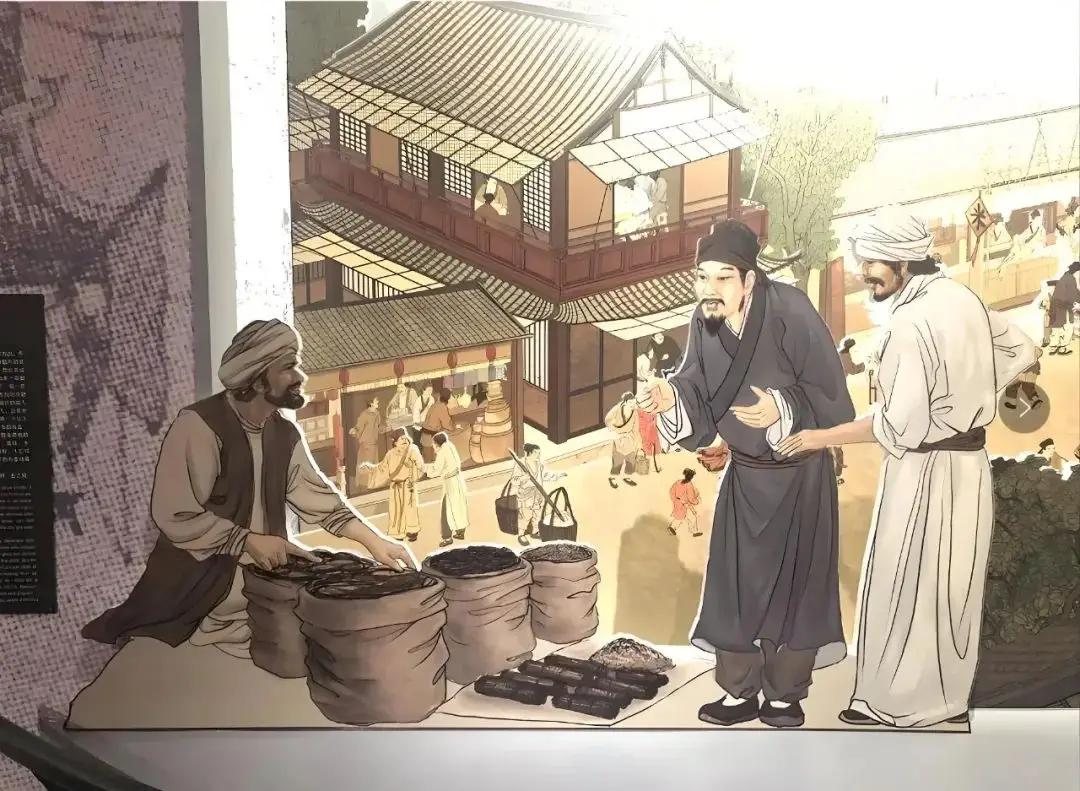

宋朝结束五代十国分裂后,经济获得快速发展,科技水平更上一层楼,商业活动高度繁荣。而且,宋朝依赖水军作战、船舶经商,大大提升造船技术,积累了丰富的航海经验。出现以泉州、广州、杭州为代表的国际贸易重要枢纽城市。

丝绸、纸张、瓷器、茶叶等世界顶级商品,贩卖到世界多个角落,吸引了众多外国商人前来做生意,华语汉字成为国际商业市场的最为主要交流手段。

随着中国历史上疆域最为辽阔的蒙元政权建立,彪悍的蒙古军队四处征伐,从大漠草原出发,越过西域沙海,铁骑直抵多瑙河流域,插入欧洲腹地。蒙元军队贯穿欧亚大陆的同时,华夏语言和文字随之远播开来,元朝大都成为各国向往的学习圣地。

来自意大利的马可・波罗,客居元朝多年,特别是《马可・波罗游记》广为流传,激发了西方人对中国的憧憬,使得华语汉字走出亚洲,在欧洲获得高度认可。

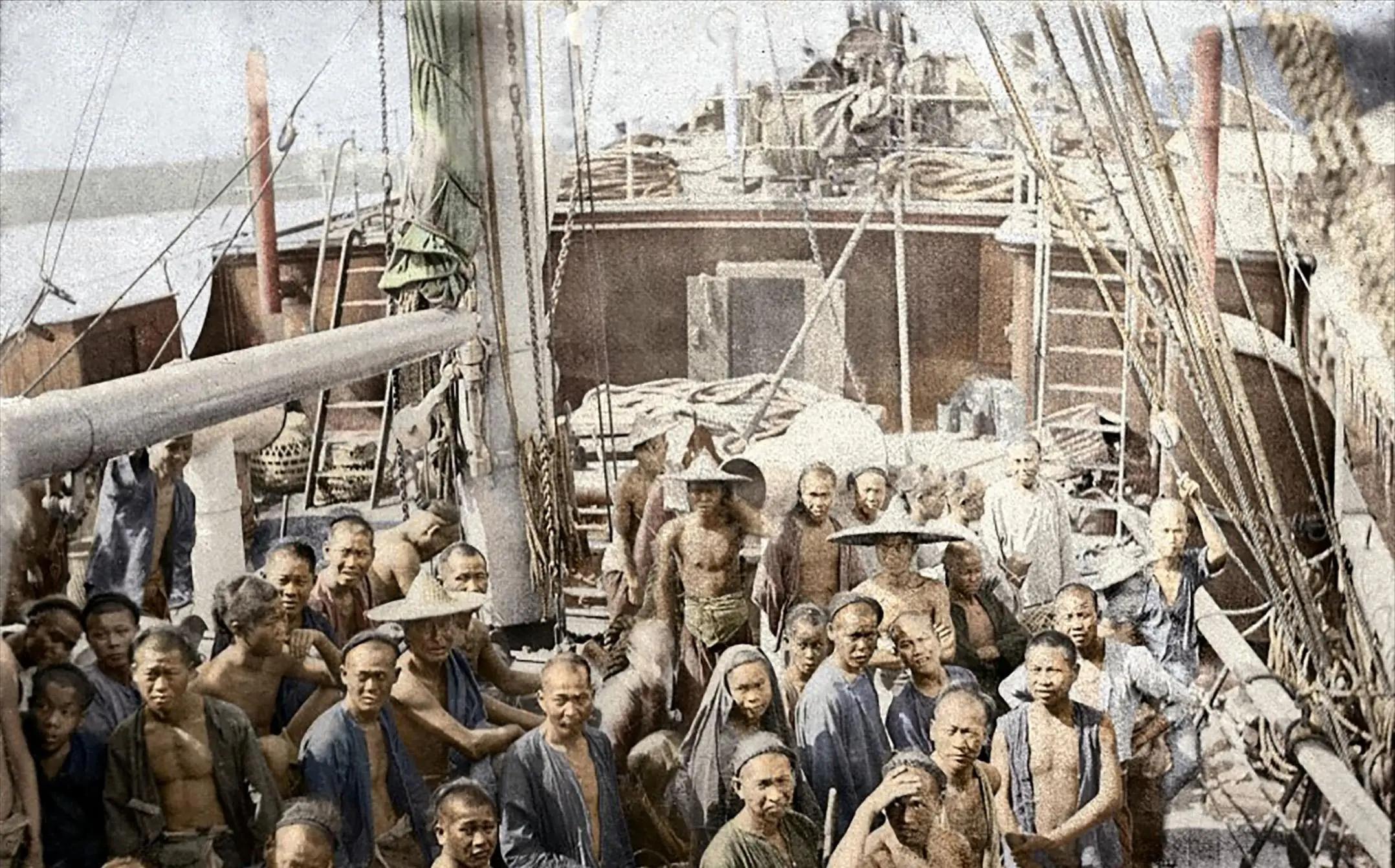

明清时期,由于受到日本倭寇、荷兰葡萄牙殖民者反复侵扰,中国被迫实行海禁政策,但民间交流却仍在持续推进。大量福建、广东、广西等沿海百姓纷纷出海开拓新的机遇,大量移民东南亚,带去了汉字和华语,形成了独特的华人文化圈。

明朝崛起,国力强盛,武德充沛,永乐大帝为宣扬明朝国威,派遣郑和下西洋,完成了中国古代历史上规模最大、舰艇最全、行程最远、海员最多、访地最广、历时最长的超级航海行动,该壮举远早于西方地理大发现的航海探险。

万邦来朝

而且明朝军队征服安南之后,近制占城,远控满剌加,把中南半岛和南海周边岛屿都纳入势力范围,使西洋朝贡体系全面建立,开创海外万邦来朝的盛世局面。

清朝延承明策,继续海禁,但“下南洋”已成为沿海民众新出路,冒险前往东南亚讨生活。比如当时就有众多潮汕商人前往泰国收购大米,贩卖回家乡,解决潮汕地区地少人多粮源不足的难题。

这些华人到达东南亚后,凭借着勤劳智慧,以及吃苦耐劳的精神,重组国际贸易网络,开设中文学校,传授华语汉字。时至今日,泰国仍有大量华裔占据政坛、商界等重要地位。

风云再起:近现代汉字的复兴与国际化

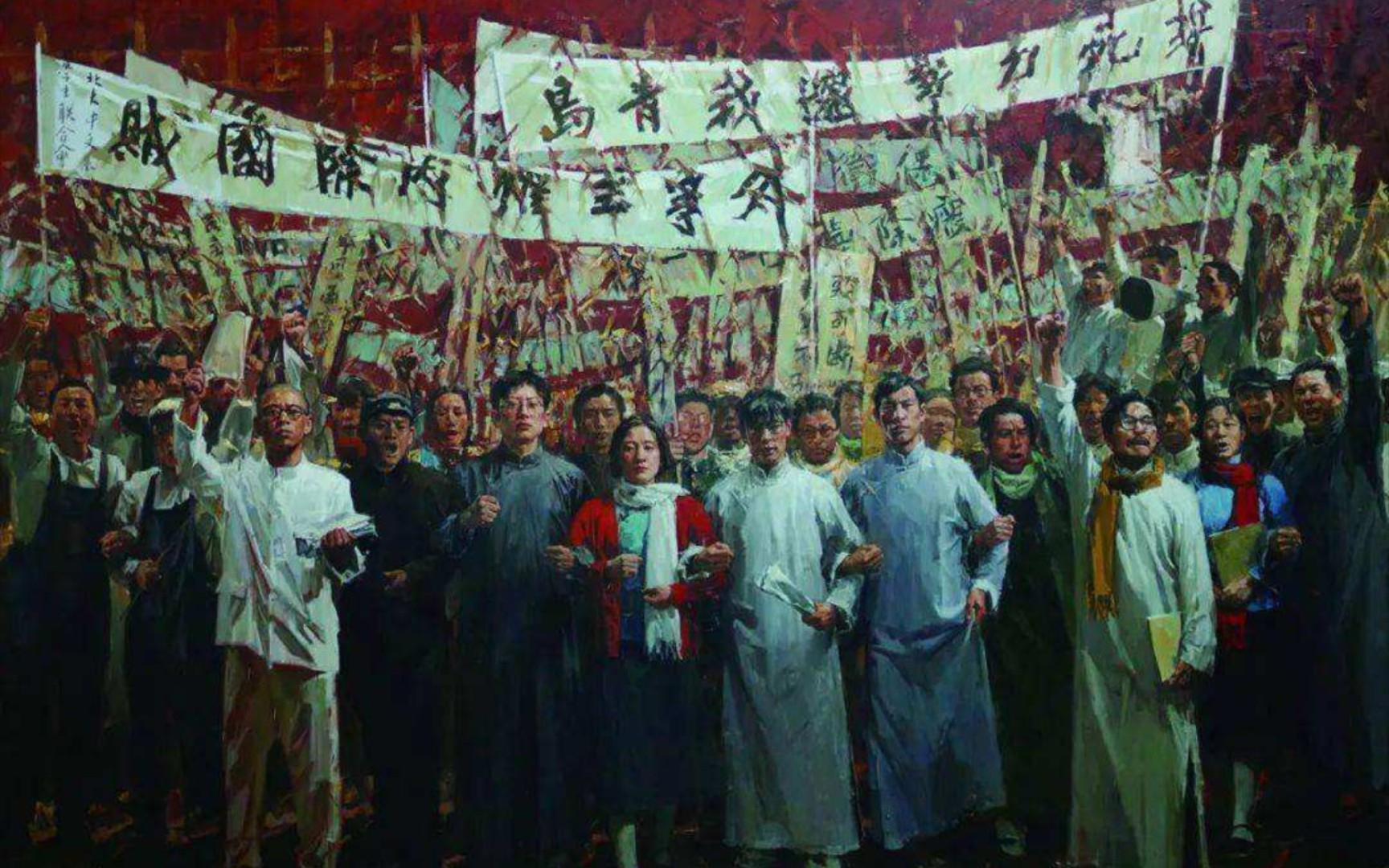

进入近现代之后,世界局势风云变幻,列强开启入侵中国模式,华语汉字一度式微,甚至在五四运动中差点被废除。但凭借着数千年的深厚底蕴,历经挫折后仍亚洲各国顽强生长,呈现出灵活多样的新态势。

五四运动

日本,明治维新后即便全面转向西化,除旧革新,但对汉文化传承却未曾停止,反而通过中西有机结合,衍生出日本新的文化形态。民国时期,随着中国新文化运动的兴起,日本学术界对中国现代文学、思想的关注与日俱增。

朝鲜半岛在抵抗日本侵略中,民族主义全面觉醒,为了摆脱殖民统治寻求独立,大力推广本土语言文字。但是,华语汉字仍在朝鲜韩国具有强大号召力。

把目光放到东南亚地区,受自然灾害、战乱的等因素影响,民国时期海外移民数量接连创出新高,蜂拥而至的华人极大拓展了华语汉字应用场景。

马来西亚随着华人社团持续激增,开拓华文教育体系已经是迫在眉睫。从小学到中学,甚至到后来创办的大学,都增加了华语汉字教学课程,像马来亚大学中文系,都为华语汉字的传承和发展提供了坚实的教育基础。

改革开放时期

新中国成立,尤其改革开放四十多年来,综合国力持续提升,加之国际形势发生了深刻变化,华语汉字在亚洲各国的发展焕发全新的契机,展现出更加蓬勃向上的生命动力。

最近几年,出海成为众多企业开拓市场首选,而毗邻中国的东南亚往往是很多公司出海首站,主要原因在于东南亚已经深爱中国文化熏陶,无论在语言文字,还是在商业模式上,都全面学习中国,几乎是中国的翻版。

华裔占主流的新加坡独立后,率先将华语作为重要的官方语言之一,将简体中文列为培训核心,从学校教育到社会宣传,鼓励民众使用华语交流,从会议文件到律法条款,采用汉字作为记录文本。

大力推广华语教学,不是简单地应试,而是侧重于场景应用和文化底蕴融合,强调让新加坡学生深入了解中华文化。更实现的意义是,懂中文的人,找工作更容易!

中日两国经济、文化交流日益频繁之后,日本近年来兴起一股浓郁的华语学习热潮,汉语教育需求迅猛增长,不少学校增开华文课程。日本文部科学省明文规定,学生需要掌握2千个左右的常用汉字 ,能够书写和读音,并理解汉字主要含义和用法。

中韩建交后,双方互动交流日渐深入,华语汉字在韩国地位显著提高。当前,许多韩国学生自动选择学习中文,作为修学的第二外语,各大高校纷纷开设中文系或相关专业,培养了大量精通中文的人才。此外,在中韩文化、贸易往来中,汉字在影视作品、商业文件等方面使命频次大大增加,推动两国多维度交流与合作。

结语

相信大家对华语汉字在亚洲各国的广泛传播有了更深入了解,当然中国的国际地位还在稳步提升,我们相信,以后不仅仅是亚洲,甚至全世界都会有越来越多的加入华语汉字使用行列,成为中华文明的传播者!

参考文献

1、《汉字的世界》,作者:白川静

2、《东亚文化圈中的汉字》,作者:李孝悌

3、《汉字文化圈的历史与未来》,作者:金文京

4、《汉字与中华文化》,作者:陈寅恪

5、《汉字在日本的传播与演变》,作者:藤堂明保