长沙火车站,爱长沙。图/李林冬

长沙,是个老名字。有文字记载距今已有3000年历史。

长沙的城址与城名,这几千年来也一直没有改变过。

是什么原因,对这个地方,对这个名字,如此的执着?

长沙的傍晚。

我们先从长沙由何得名聊起。

长沙得名的由来,一直是说法不一,史料记载也各有不同。

但最有名的说法有下面五种:

一.因长沙星得名;

二.因万里沙祠得名;

三.因沙长如米得名;

四.因橘子洲形长得名;

五.因沙土之地得名。

其中以长沙星得名的说法影响最大,流传最广,并且也最让人信服。所以也就有人称长沙为星沙,并且现在长沙县县城也被命名为星沙。

然而事实上哪个得名更准确呢?让我们对五个得名说法进行简单的考证与分析。

- 长沙地名比长沙星出现的时间要早

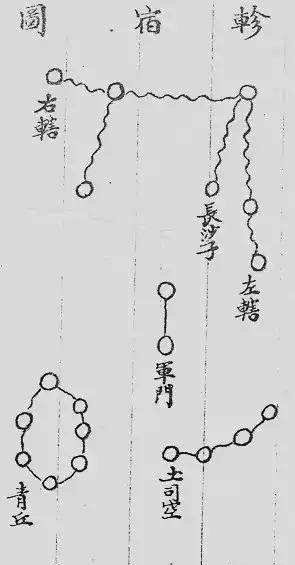

明崇祯长沙府志载长沙轸宿图。

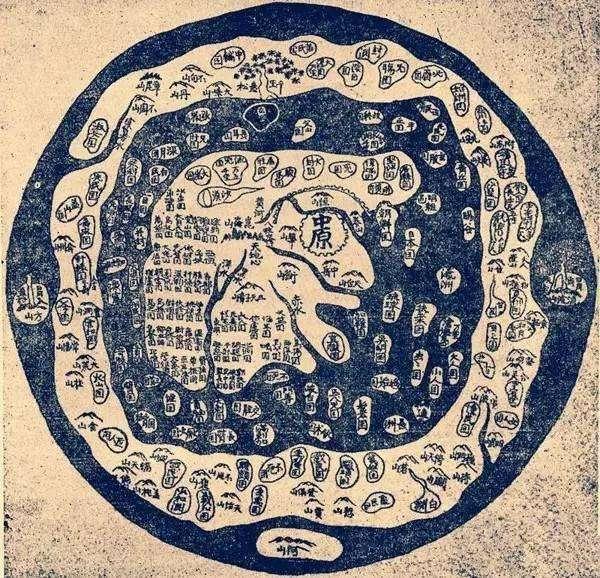

长沙地名始于战国古书《逸周书·王会解》,历代学者考证书中叙述应是周初的事情。也就是说长沙的地名据文字记载应该出现在公元前十一世纪的周初。在先秦志怪古籍《山海经》中有长沙明确记载,内容是:“舜之所葬,在长沙、零陵界中”。

而长沙星的得名始于西汉史书《史记·天官书》,书记记载:“轸为车,主风,其旁一星,曰长沙。”据清代吴汝纶考证,《史记·天官书》引自战国魏国人石申所著《星经》,据推算在公元前403年以后,我国对天文星象的认识开始有二十八宿。而星星的命名,最早在殷商甲骨文时期。在春秋时期的《诗经》中才只有八颗星;古代辞典《尔雅》记载十七星;到战国的《吕氏春秋》才完整记载二十八宿。而《吕氏春秋》是晚于《山海经》的。

《山海经》方位图。

长沙地名比长沙星更早出现在文字记载中,那么长沙地名来源于“长沙星”的依据就显然不足信。

- 万里沙祠远在山东

因万里沙祠得名的说法出自于北魏阚撰的一部全国地理总志《十三州志》,文中记载:“有万里沙祠,西自湘州,至东莱万里,故曰长沙也。”湘州置于西晋永嘉元年(416),辖长沙郡,州、郡治所都在临湘(今长沙市)。

但据北宋史书《资治通鉴》记载,汉武帝元封二年(公元前109年),至山东东莱祷告万里沙,还祠泰山。注明:“应劭曰:万里沙,神祠也!”后据清代地理的国家志书《大清一统志》中“祠在莱州府城东三十里”。

从空间来看,远在山东东莱的万里沙祠非要跟长沙扯上关系,就十分勉强。

因此万里沙祠得名的说法也不可信。

- 沙长如米只流传于民间

因沙长如米得名的说法,是指湘江两岸有白长沙,形状如米,或说长一寸半及至三寸。这些说法在旧时民间流传很广,时间也久,但都没有被文字记载。

由少长如米得名的这种说法也不足为信。

- 橘子洲形成的时间比长沙地名出现的晚

橘子洲形如鱼还是如米?

因橘子洲形长得名,说的是橘子洲是狭长的沙洲,因此长沙而得名。

但据《湖南省志·地理志》引《太平寰宇记》记载:“晋惠帝永兴二年,此洲生。”也就是说在305年时,橘子洲才开始成形。而长沙地名早在公元前十一世纪的周初就有了。两者时间相差近一千五百年,这种说法也不足信。

- 由沙土之地得名更符合地貌特征

浏阳河与湘江交汇处。

因沙土之地得名的说法见于《善化县志》,在县志中记载:长沙之名始于洪荒之世,沙土之地即为长沙。

长沙临湘江,浏阳河从东南向西北贯穿长沙,并且时常变道,河流在长沙地界畅流。长沙的地貌也被湘江与浏阳河影响,河流带来的大量泥沙,堆积在长沙在这块土地上。沙洲与长条形沙滩,都十分的肥沃,也宜居。

地名的产生通常随着人类的生产生活、社会活动而产生的。据考古发掘,我们可以知道在新石器时期,长沙就有原始先民在此聚居。在大塘与大托都发现了原始先民的遗迹与生活、生产用具。这些先民看到很多沙洲与长条形的沙滩,根据地貌用直观的方式来描述,为这块沙土之地命名为长沙。

这种由地貌特征来命名的说法,相对来讲比较合理且可信。

一家之言,仅供参考。如果大家有不同看法,请在评论区留言或私信。

文献参考:

《湖南省长沙市地名录》

《湖南省志·地理志》

《山海经》