缅甸全称“缅甸联邦共和国”,位于亚洲中南半岛北部,国土面积约为67万平方公里,人口5200多万。缅甸于1948年脱离英联邦宣布独立,是最早承认中华人民共和国的国家之一,中缅两国于1950年正式建交。

缅甸与中国的云南省、西藏自治区接壤,中缅边界线长达2186公里。(图源:网络)

中缅山水相连,世代毗邻而居,两国人民“胞波”情谊绵延千年。近年来,中缅两国建立了全面战略合作伙伴关系,开展“一带一路”国际合作,推动中缅关系进入新的历史时期。

缅甸文化最突出的特征是深受佛教文化的影响,换言之,佛教文化是缅甸文化的核心。缅甸的风土人情、节庆习俗、旅游景观等,无不与佛教关系紧密。

佛教文化

佛祖释迦牟尼涅槃后,强调佛祖及其教义的唯一性,注重自利、自我修行和完善的佛教弟子们逐渐形成了小乘派。由于这部分弟子在佛祖在世时的排位比较靠前,因此亦被称为“上座部”。

大乘佛教脱胎于小乘佛教,这一派别认为佛法不仅需要继承,还要得以弘扬和发展,不仅主张自我修行,还要利他、普度众生。这部分弟子在佛祖在世时的排位比较靠后,因此亦被称为“下座部”。

佛塔之国缅甸

佛塔之国缅甸在缅甸,80%以上的国民都信奉小乘佛教。缅甸人视佛塔为佛的化身,认为建造佛塔可以积最大的功德。历代缅甸国王都会带头建造佛塔,普通百姓也在自己的居住地修建佛塔,因此在缅甸城乡,佛塔随处可见。

缅甸佛塔成林,堪称“万塔之邦”。在一些著名佛塔的塔身上还贴有成吨重的金箔,镶嵌着数不清的珠宝。缅甸人一生都舍不得吃穿,临死时把毕生积攒的钱财捐献出来,用以修造佛塔,了却平生夙愿。

僧侣在缅甸享有很高的社会地位,普遍受人尊敬。在古代,佛教的大法师就是国王的国师,国王见到国师时必须赤足而拜。大法师有事谒见国王时,国王要主动让开宝座,以示尊敬。在农村,人们一见到僧侣就必须马上停步,双手合十,躬身施礼,直至僧侣从身旁走过为止。

时至今日,缅甸人对僧侣仍十分尊敬,称呼僧侣或与僧侣讲话时都要使用敬语。僧侣出门乘坐交通工具时,人们都会争相让座。

在大城市,僧侣可以免费乘坐公共汽车,若因佛事出门乘火车或飞机,国家也会负担旅费。每逢庆典,最尊贵的座位总是留给僧侣。任何人面见僧侣都须行跪拜礼,哪怕是父母见了刚刚落发成为小沙弥的亲生儿子也要行跪拜礼。平民百姓如此,政府官员乃至国家最高领导人也是如此。

此外,人们进入寺庙、佛塔前要先在门外把鞋脱掉;在寺庙以外的地方拜见僧侣也必须先脱鞋,之后才能进入僧侣所在的房间。即使是外国游客,甚至是国家领导人在参观佛塔、寺庙时,也必须先脱掉鞋袜。

佛教不仅是缅族,也是孟族、掸族等民族的信仰,并且已逐渐传播到生活在缅甸各山区的民族群体中。缅甸主要民族的文字、文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、风俗、生活习惯等,都不同程度地受到小乘佛教的影响。

缅甸社会经济水平不够发达、社会生活也较为落后,近现代文化在缅甸的影响力较为有限,因而作为传统民族文化的小乘佛教文化在缅甸仍然具有广泛的、普遍的、占据主导地位的影响力。

佛法熏陶的风土人情

缅甸人大多是虔诚的佛教信徒,从小就深受佛教的熏陶并传承了对佛教的信仰。在古代,缅甸的教育发端于寺庙,僧侣便是启蒙老师。人们把孩童送到寺庙中学习佛法、读书识字和简单的算数。可以说,佛教活动贯穿于缅甸人的一生,佛教文化渗透于缅甸社会的各个角落。

在缅甸,几乎家家都会供奉佛龛。佛龛的档次依家庭条件而定,有钱人家供奉金、银佛龛和佛像,普通家庭供奉木制佛龛和佛像。

拜佛是缅甸人生活中一项重要的内容。缅甸的女主人每天早起的第一件事就是从市场上买来各种鲜花,供在佛龛上,做好早餐后也要先盛一碗饭供在佛龛上,诵经早拜,然后全家才可吃饭。晚上睡觉前,一家人还要诵经、晚拜。

民众在家里拜佛,学生在校时要到专设的佛堂拜佛,上班族在工作单位也要拜佛。平日里,人们到本地寺庙内祭拜佛祖;到了休息日,很多人会到寺庙里拜佛听经;如遇较长假期,还会携家带口到最有名的佛寺或佛塔内朝拜,甚至剃度出家,过一段僧人的生活。

等候穿耳的女孩(图源:《视界——亚洲篇》)

在缅甸,父母一般在孩子儿童或少年时期给儿子举行剃度仪式,给女儿举行穿耳仪式。举行剃度仪式时要选定良辰吉日,发请帖亲朋好友或社会名人前来参加。举行仪式的当天下午,还要举行盛大的游行仪式。

将要剃度的男孩骑马在出行队伍中。(图源:《视界——亚洲篇》)

游行时,即将接受剃度的男孩头戴王冠、身穿王服,或骑马,或乘坐敞篷汽车,或坐在成年人的肩膀上,身旁会有人为他们撑起金伞,俨然王子出巡。

游行队伍浩浩荡荡,身着艳丽民族服装的姑娘走在最前面,手捧供品,父母、亲友手捧僧用八宝器,以长幼为序排列,还有些人会穿上王公大臣服饰,跟随其后。人们有说有笑地来到当地最著名的佛塔前,绕佛塔三周后行朝拜礼,之后再到设有神龛的地方拜神,最后来到举行剃度仪式的寺庙里。男孩子当晚落发、披袈裟、听戒规,至此主要仪式即告完成。而后,孩子便作为小沙弥住在寺庙里。

第二天,家人要为寺庙僧人布施、供奉饭食和其他用品,并听大法师诵经布道。孩子剃度出家的时间不定,有的出家三五天,有的出家一周或十天。在此期间,家人要天天去寺庙内布施斋饭、坐禅听经。当然,也会有孩子从此便皈依佛门,成为佛家弟子。

在佛教思想的长期熏陶下,缅甸人形成了温厚谦恭、平和善良、宽谅包容、热情好客、乐善好施的品性。

缅甸人注重长幼有序,讲究尊重长者的礼数。缅甸人在佛、法、僧三宝以及父母、师长等位高、位尊者面前常施合十礼,与长辈交谈时,经常自称“儿子我”“女儿我”。

在家中,晚辈坐的位置不能高于长辈。晚辈从长辈面前走过时一定要躬身俯首,步履徐缓,不能撩起筒裙。年轻人出远门前,要跪拜家中的长辈辞行。

缅甸人视裸露为不敬,天气再热,也很难见到缅甸男子穿着窄条背心上街,更不用说袒胸露背了。

缅甸人在交接钱物时都是用双手递接,现在也常见到人们把一只手搭在接送物品的另一只手的手腕处。他们注重礼仪规范,讲求行为端庄,不能在人前(无论家人还是外人)把脚抬到桌椅上,不能四仰八叉地坐,不能以脚示物,更不能在人前露出膝盖和大腿等。

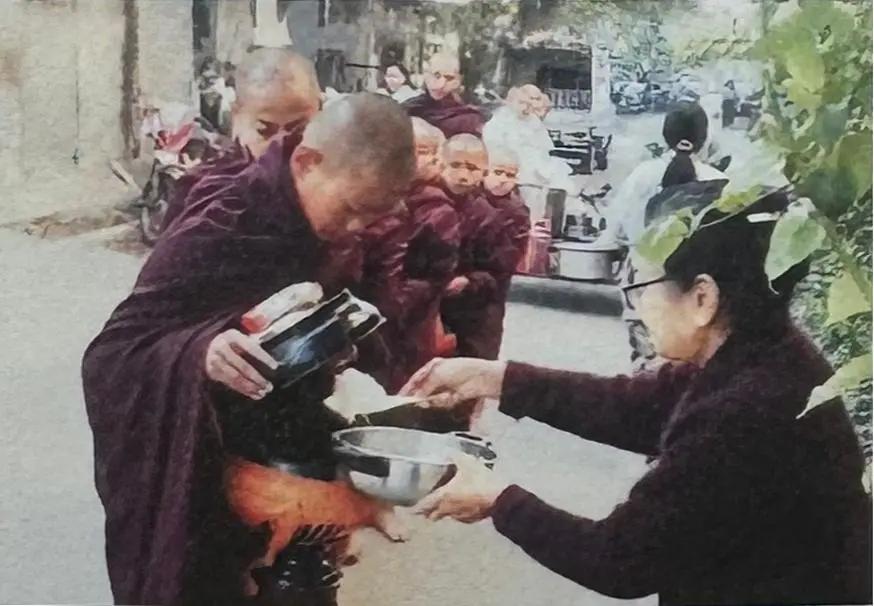

市民向化缘的僧人布施。(图源:《视界——亚洲篇》)

布施已经成为缅甸人的一种生活习惯。在缅甸城乡的路边,经常可以看到放置陶制水罐的架子,旁边还有水杯,这是附近的居民为了供路人解渴而设置的。在许多乡镇空旷的道路旁,还可以看到用竹竿、竹篾和茅草搭建的小亭子,以供路人乘凉。哪怕是素不相识,缅甸人也会热情地施以援手。

开小食店的夫妇起早布施。(图源:《视界——亚洲篇》)

如果有出门在外赶远道的陌生过路者求助,缅甸百姓都会将其迎到家里招待食宿;遇到迷路而无助的陌生人,缅甸人也会主动借出手机或帮陌生人打电话相助。缅甸人认为,施舍能够积下功德。

生活习俗

以前,缅甸人平日里都穿传统民族服装。男子上身着立领长袖汗衫和无领对襟长袖缅式外套,下身穿纱笼;女子上身穿圆领长袖扁襟紧身短上衣,下身也穿纱笼。现在,虽然男女依然身着纱笼,但在上衣的选择上却比较随意,可以穿西式衬衫或T恤。而在正式场合,缅甸人一般还是会身着传统服装。在参加重要会议或庆典时,男子还要戴“包头”,女子则会围彩色披巾。缅甸人普遍喜欢穿金戴银、佩戴珠宝。

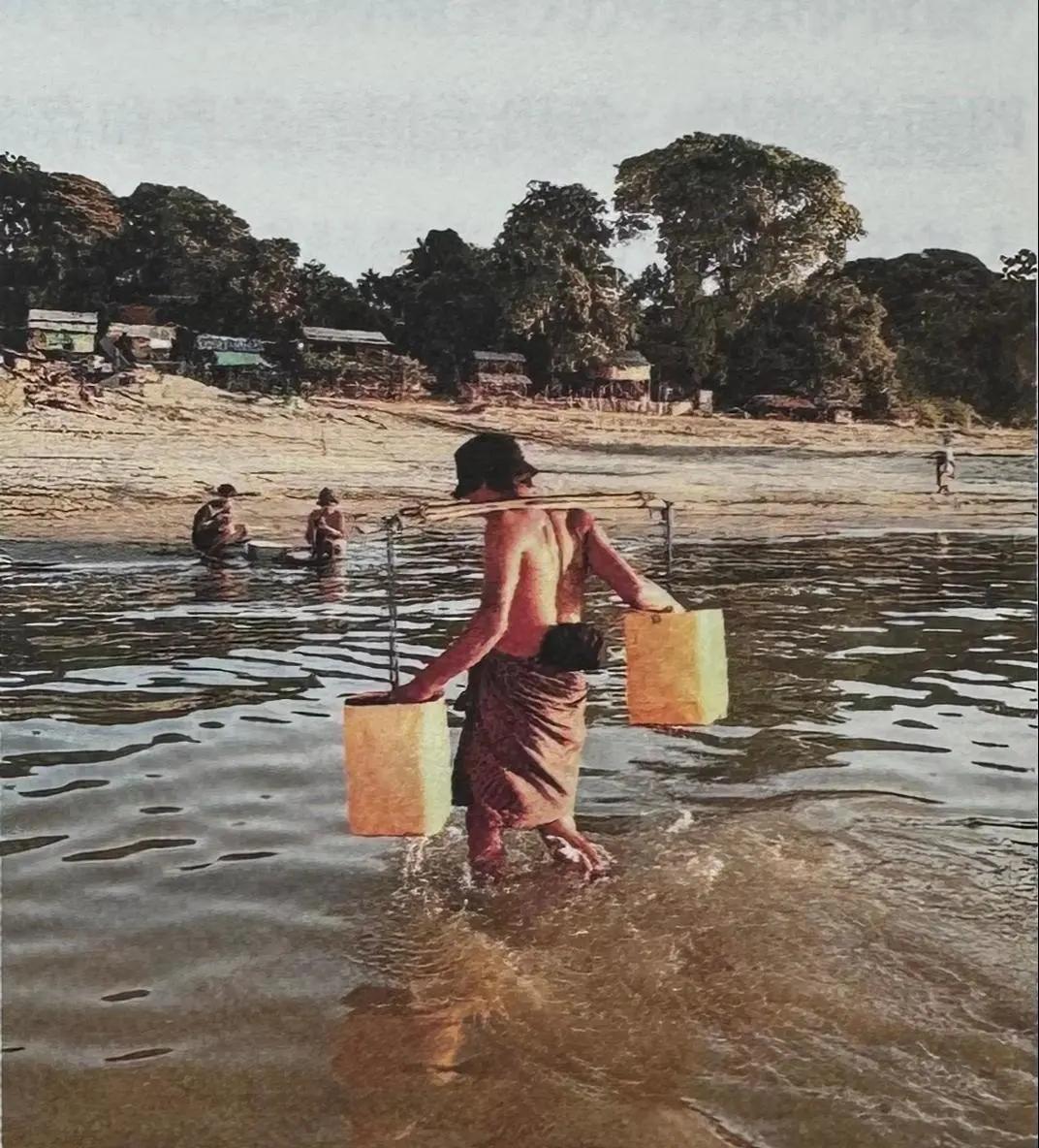

缅甸男子劳动时会把筒裙下摆提到膝盖以上,或者将裙摆穿裆而过系于后腰上,称作“隔档系”。(图源:《视界——亚洲篇》)

缅甸的女性会在脸部和四肢涂抹一种传统化妆品——达那卡粉浆,散发出幽逸清香,据说可以护肤,有祛斑、去暑、解毒功效。在现代都市里,有钱人家的年轻姑娘已经开始用西方化妆品来代替达那卡粉浆。

凉凉的达那卡涂在脸上可以防止晒伤,非常舒服。

缅甸人的饮食也颇具特色。他们口味重,喜吃辣、酸和油炸食品。在缅甸人的饭桌上,常可以看到用虾酱腌制的小菜。虾酱在缅菜中必不可少,缅语称为“鄂毕”。

缅甸的鱼虾酱

缅甸的鱼虾酱缅甸人常用于待客的食物是拌姜丝。这是一种用盐水渍过并洒入柠檬汁的浸油姜丝,加入油炸豆瓣、花生米、蒜片,再加上海米和芝麻搅拌而成的食物。

拌茶叶

拌茶叶与拌姜丝类似的还有一种食物——拌茶叶。除此之外,还有在鱼茸或海米茸中加入各种佐料,熬制成汤汁浇在湿米粉上做成的小吃鱼汁粉,以及将椰肉和各种佐料熬制成汤汁浇在面条上做成的椰汁面等,美味可口。

缅甸农村的高脚屋

缅甸农村的高脚屋在缅甸乡村,比较常见的住房是高脚屋。高脚屋分为竹质结构和木质结构两种,一般离地面有1米多高,房子下面是敞开的空间,四面无遮拦,多用于饲养家畜和存放农具。

高脚屋内设有前廊,供人吃饭、纳凉或用于接待客人。在前廊前端的中间位置放有一把梯子,用于通往上下层。房间里的设备比较简单,但一般都供有讲究的佛龛。厕所通常设在高脚屋后面十几米远的地方。

缅甸的国土面积不大,人口也不多,自然条件得天独厚,资源丰富,国民基本上衣食无忧,无冻饿之虞。但是,优越的自然条件也会让人闲散,慢节奏的生活状态难以跟上世界飞速发展的步伐。