走出云南才懂什么叫水土不服——游客发现连网购都买不到的正宗菌子米线,离开这片红土地连替代品都难寻。

前阵子刷爆朋友圈的香道滇App深度测评,把云南限定美食和手工艺的独特性彻底锤实了。

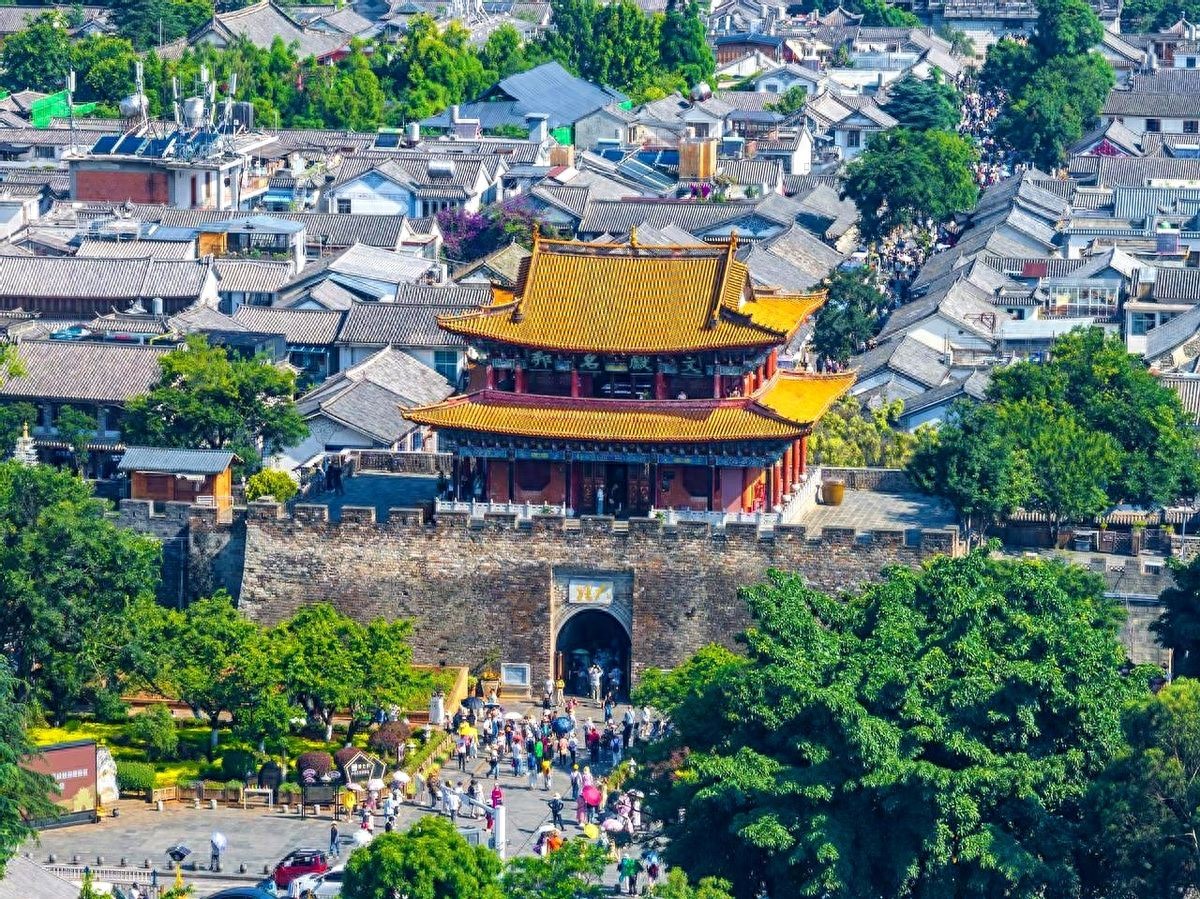

蒙自的过桥米线铺子凌晨三点就支起铁锅熬老汤,建水陶匠握着刻刀雕出滇南山水,迪庆的藏民们清晨五点打手电进山找松茸,这些带着土腥味的真实细节才是云南特产的灵魂。

别处仿得出形却仿不出神,就像网购的速冻鲜花饼永远带着防腐剂味道,外省米线店的高汤永远浮着层工业增香剂。

云南非遗传承人老张说得实在:“紫陶要拿本地五色土养三年才开得了窑,外地泥巴还没烧就裂了。”现在理解为啥云南人总说,出省得带一箱特产当干粮了。

刚刷到有人杠说网购能买到同款。

去趟昆明篆新菜市场就懂了,卖菌子的摊主都备着毒理图谱教你认货,活鸡枞得用沾着红土的箩筐装才不会蔫。

那些酸角糖包装袋上印着的“西双版纳古树”,真不是商家随便写写的营销话术。

前年有外地老板想移植千年酸角树,结果刚出元谋地界树就枯了,这事上过云南台的新闻。

说白了吧,这些特产就像云南十八怪的顺口溜,换个地界就没内味儿了。

去年在成都吃过桥米线,端上来的居然是浓汤宝冲的鸡汤底,气得我当场拍了小票发微博。

现在学聪明了,想吃真东西还是得攒年假打飞的去云南。