你有没有觉得自己有「分心症」?

反正我是,而且仿佛为了证明我的猜想,手机一直在给我推注意力缺陷方面的帖子,生怕我还不知道自己脑子不够好、注意力不够集中。

咱也很难说平台有错,毕竟在算法眼里,我和 ADHD 就差一个确诊:

吃饭没法只吃饭,必须配视频,但往往饭都放凉了,下饭视频还没选好;

浏览器有二三十个弹窗,写稿查资料、刷社交媒体摸鱼、回复同事,好几件事左右开弓,如果不行真的忘了、关了、没有再打开,那就是它命不好优先级不够;

请欣赏我的弹窗,别问我怎么找到想用的网页

听播客听到一半,朋友发来消息,回一下吧,也不是啥大事,回完消息咦我刚刚听了啥来着?他们为什么开始聊这个了?上下文是什么......

明明想着腾出手来能干点别的,真的干点别的之后,播客跟没听过一样陌生,想有点收获就得反复听好几遍......想省时间结果效率更低了啊!

还没到脑子不好的年纪,脑力却所剩无几,救救孩子!我这是咋了?

图片来源:giphy

一心多用,效率其实很低

同时将注意力分配给多项任务、做多件事,心理学叫「多任务处理」,它还有个很洋气的英文名Multi-tasking,是不是就眼熟多了?嗯,很多人会把它当优点,写进简历里。

但是这个技能吧,真心建议你,不要用在生活里,事实上,最好工作里也别用,因为它对绝大多数人来说,是个缺点,不是优点。

事实上,多任务处理反而会降低效率、增加出错率,长期使用还可能会损害认知、情绪控制能力。

图片来源:giphy

你可能会疑问,我经常一心多用,也没啥问题啊,难不能我是啥最强大脑?

一心多用是可以的,但通常只适用于满足以下条件的简单事情:

① 不费脑力

② 长期训练成为习惯

③ 两件事涉及到的脑区不同

比如喝完了水把瓶盖盖上、一边做家务一边听歌,多个动作里至少有一个是毫不费力就可以执行的,是自动化的,不依赖控制;

但一边听播客一边看书就不行,因为它们要同时调用处理语言的脑区。

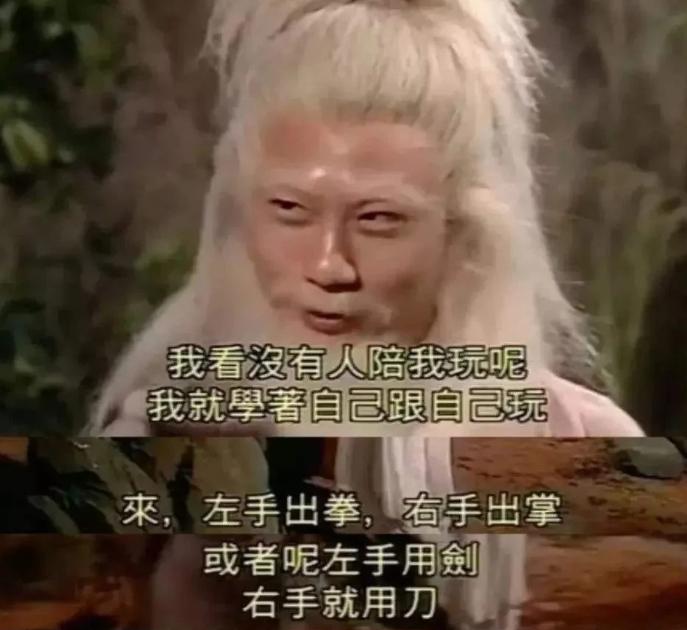

周伯通在桃花岛上被困了这么多年才悟出来一心多用的左右互搏术,大概属于长期训练这一挂的。

图片来源:《射雕英雄传》

哪怕两个任务不是在同一秒里进行,只是挨得很近、前后脚,也会彼此影响。尤其是工作和学习这样需要持久专注力的场景,无论是开车的时候接电话,还是写稿的时候回微信,都会涉及到脑力分配,增加认知负担。

咱就拿工作里看消息、回消息这个事来说吧,你有没有算过,工作、学习里被打断后,要花多少时间才能回到原先的专注状态里?

科学家算过了,2003 年的一项研究发现,花五分钟查看一次邮箱,那么大概会需要 64 秒才能续上之前的工作,也就是说,每 6 分钟里会浪费 1 分钟。

如果把打断的频次、任务难度也估算进来,那么,一个打工人一天中近五分之一的时间,都是浪费在切换任务、处理被打断的事情上的。

{__/}

( • - •)

/ >

你看,这是脑子!

{__/}

( - _ -)

/ >

你说你不需要是什么意思 ?

{__/}

( • - •)

喔? 你以为在小事上来回切换就不费脑了吗?

这是因为,注意力和生产力所要求的脑力资源是有限的,做一个任务会费脑,在多个任务里来回切换,也费脑。

每次更换注意力目标,大脑都会像重置系统一样,先做目标转移(我不想要A了,我想要B!),再去激活规则(我要关闭A的规则,换B规则来执行了!)

这个过程会增加我们的反应时间,也会增加错误率,是大脑为一心多用所付出的代价,专业说法叫:

转换成本(switching cost)

斯坦福大学的一项研究做过更精细的测算,发现办公环境嘈杂度、任务难度、任务类型前后变化都可以影响转换成本,但无论如何,总归需要15~25分钟才能恢复到先前的专注状态。

因此科学家建议:真正节省时间的方法,不是同时处理多个事情,而是去专心做一件事。

咨询公司 Basex 的分析师斯皮拉估计,极端的多任务处理每年给美国经济带来的生产力损失高达 9000 亿美元。

(悄悄划线、点赞&在看,让雇主们都看到这句)

图片来源:giphy

一心多用,脑瓜不灵

浪费时间也就罢了,咱就当摸鱼休息了。但,如果我告诉你,多任务处理还会导致智商下降呢?

有心理学家在 8 名受试者身上做过实验,在安静和频繁打断的情况下给他们做智商测试,打断方式包括响铃、在计算机边缘闪烁消息通知,结果发现,即便被告知不要理、不要回,受试者的注意力仍会受显著干扰,智商短暂下降了 10 分左右,与吸食大麻或熬夜的效果相似。

这个实验让我想起曾风靡海内外的一类恶作剧真人秀:往打电话的路人手里递东西,人会因为脑子不够使,什么都会接!香蕉、马桶刷、睡衣......屡试不爽,无论啥国家地区啥文化背景,都能中招。

咱真没有自己想象的那么擅长一心多用。

来源:视频号@大树君

长期一心多用,大脑认知受损

斯坦福大学心理学与脑神经科学领域的专家认为,每天在各种媒体窗口之间来回切换的人,认知控制能力会下降,过滤无关信息、转移注意力的能力会变差。

英国苏塞克斯大学神经科学家 Kep Kee Loh 扫描过 75 个人的大脑,分析他们在同时浏览、使用多种媒体时大脑的变化(比如一边看电视一边玩手机)后发现,总是一心多用的人大脑中「前扣带皮层(ACC)」的区域灰质密度较少——意味着注意力难集中、情绪调节能力较差,决策和目标设定的能力也受影响。

图片来源:giphy

新加坡国立大学的一项最新研究也显示,如果太多事情竞争大脑里的记忆蛋白质,就会影响脑部形成长期记忆的能力,进而增加罹患阿兹海默症的风险。

更别提它会为我们带来的压力了,大量琐碎的任务堆积,难免带来决策疲劳,甚至彻底摆烂。可偏偏你还对这种叠 buff 一般的叠压力操作「感到上瘾」。

企图一心多用,会在无形之中增加我们和好习惯之间的心理距离。我们离健身房的距离,其实远远超过这十分钟步行。

图片来源:小红书用户@忙姐不忙

哈佛的一项研究或许可以用来解释这种成瘾感受,处理琐碎的多任务可以刺激多巴胺产生,令人兴奋,并带来享受和满足感——这就是为啥我们明知伪工作没啥用,会令我们压力巨大、疲倦不堪,却依然改不掉。分心也可以让人感到上瘾。

专心、正念,并非效率的反义词

前面说的大多是工作、学习,其实咱们的生活,也不需要那么多的一心多用。

开车的时候打电话、在跟别人说话的时候回消息,吃饭的时候不自觉地点开某些 app......我想不需要列出理论,大家也能感受到它们算不上什么好习惯。

但这种分心并不是你的错。

科技进步、媒介进化,几乎重塑了我们的大脑,迫使我们不断地寻找机会、保持在线,使我们不得不沉溺在各种打扰里,驯化我们的大脑去渴求消息提示的小红点,对给 to-do list 打勾的声音感到愉悦不已。研究多动症的专家爱德华·哈洛韦尔博士说:「人类大脑自古以来从未被要求做这么多事、追踪这么多信息」。

图片来源:giphy

既然上了这个贼船,咱没办法,我们唯一能做的,就是划一道界限,在职场非要跟我们强调 multi-tasking 的时候,尽量保持理智,别把这个习惯盲目地带进我们私生活。

可以试着给自己要做的事情归归类,如果都是一些前文所说的可自动化的简单任务,那一心多用是无妨的。我们甚至还鼓励你,空出专门的时间,让自己思绪游离、让大脑休息。

但如果是需要投入精力的工作、学习,最好还是回归到专注、心流的状态,试着关闭一些提醒,减少讨好,主动屏蔽打扰。

我们要意识到:专心、正念,并非效率的反义词。

咱也不贪多,一次做好一件事的人,已经很棒了呀。

今日互动

你还有什么应对「情绪劳动」的小技巧?

References:

Howard, Z. L., Evans, N. J., Innes, R. J., Brown, S. D., & Eidels, A. (2020). How is multi-tasking different from increased difficulty?. Psychonomic Bulletin & Review, 27, 937-951.

Jackson, T., Dawson, R., & Wilson, D. (2003). Reducing the effect of email interruptions on employees. International journal of Information management, 23(1), 55-65.

van Solingen, R., Berghout, E., & van Latum, F. (1998). Interrupts: just a minute never is. IEEE software, 15(5), 97-103.

Monsell, S. (2003). Task switching. Trends in cognitive sciences, 7(3), 134-140.

Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). From the cover: Cognitive control in media multitaskers. Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America, 106(37), 15583.

Richtel, M. (2008, December 22). Read This and Cost Your Company Dough. The New York Times. https://nyti.ms/3Vlq2Qb

Wilson, G., Dr (n.d.). THE “INFOMANIA” STUDY. Drglennwilson.com. http://www.drglennwilson.com/Infomania_experiment_for_HP.doc

Loh, K. K., & Kanai, R. (2014). Higher media multi-tasking activity is associated with smaller gray-matter density in the anterior cingulate cortex. Plos one, 9(9), e106698.

Navakkode, S., Gaunt, J. R., Pavon, M. V., Bansal, V. A., Abraham, R. P., Chong, Y. S., ... & Sajikumar, S. (2021). Sex‐specific accelerated decay in time/activity‐dependent plasticity and associative memory in an animal model of Alzheimer's disease. Aging Cell, 20(12), e13502.

Xu, S., Wang, Z., & Woods, K. (2019). Multitasking and dual motivational systems: A dynamic longitudinal study. Human Communication Research, 45(4), 371-394.

本文关键词:多任务处理、multi-tasking、分心症、专注、注意力、效率

欢迎大家在 KY 账号内搜索你需要的科普,如果没提到,也可以在文章下留言~

图片源自网络,侵权请联系

搜索文章丨心理测试丨招聘丨转载丨合作 请戳菜单栏

作者 / Lynx

Just another very flawed human

合作请联系:bd@knowyourself.cc

编辑 / KY主创们

我们同时提供专业的心理服务

包括:即时咨询、心理教练、心理咨询等

欢迎使用知我心理小程序或知我心理APP

点亮 红心,不急也不躁~