1948年6月豫东战役第一阶段解放开封,华野3纵8师师长王吉文,与被俘的国民党整编66师参谋长游凌云,有段很有内涵的对话:

王吉文:你部开封被围,刘峙没有想办法救吗?游凌云:我在军中担任多年幕僚,对这些已经习惯了,前天说五军马上就到,昨天说胡琏兵团就要和我们会师,可结果呢,是我来和贵军会师了。游凌云据实作答,还有点小幽默,王吉文对他客气了许多,又问:对我们攻城,你们是怎么部署的?游凌云说:我和李仲辛看法不一样,我主张主动出击,而不能死守,开封守是守不住的。王吉文:以你们现在的士气,能在郊外和我们交手吗?游凌云沉默不语。这段对话可不简单,反映的是当时的战场态势。对国民党军的作战弱点,一方完全掌握,一方心知肚明。什么弱点?双方都明白,离开防御工事,也就是坚碉高垒,国民党军特别是嫡系部队,单独一个军,一个整编师,已经打不了野战了。 还能给国民党撑门面打野战的,都不是嫡系。华北傅作义算一个,傅部练兵作战有自己一套东西,战斗意志较顽强;西北的青马算一个,骑兵本身就是进攻性兵种,不是用来打阵地战的,青马的战斗意志强于国民党嫡系。除此以外,所谓的嫡系主力,有一个算一个,从未在运动战中打出过一场胜仗,所有带引号的大捷,都是阵地防御战中取得的,更多是在纸上和喇叭里创作出来的,如四平街,城市防御。南麻,野战阵地防御。就连重建后的整编74师被吹为战力不减的“阜阳大捷”,也是凭借坚固工事,没有被消灭而已,蒋军15个旅围上来,刚出大别山的中野缺乏攻城重武器,在被合围前安然退走。果粉们的“大捷连奏”,和国民党高级将领以及国民党国防部史政局编撰的战史,总是对不上调,压不上拍,比如国民党战史明明检讨,援军攻击精神缺乏,动作迟缓,使得阜阳和豫东两役功败垂成,失去了聚歼对方主力的绝好战机。蒋介石在唱《失空斩》,果粉却在荒腔走板,闭着眼睛大吼《长坂坡》,把京剧名段吼成了跑调大杂烩。豫东一战后,中原国民党军已经失去了“组织战役性进攻的能力”。粟裕将军的这句论断,是以济南战役准备重兵打援却打不上的事实,以及淮海战役的三次运动中合围来证明的,中原蒋军只能守,不能攻,不仅是兵力问题,而是已经丧失了进攻勇气。打开封的3、8两纵,都是华野擅于攻坚的部队,王吉文是解放军攻坚战史上有重要贡献的高级指挥员。老8师抗战期间就开始摸索攻坚爆破,以老师长王麓水,爆炸大王马立训为首,带出了一大批爆破能手,这时候很多骨干已经都到了营连长的位置,主攻营营长郭继胜,是第一批获得华东人民英雄称号的连长,最先突入蒋军龙亭核心工事的两个突击班,正副班长全是华东战斗英雄,班里也都是战斗模范和立功多次的老战士。华野总结的火力、爆破、突击相结合的攻坚战术,正是在攻克洛阳和开封后才成熟起来的。特别是开封,是解放战争中攻克的第一座国民党军坚固设防的省会城市,所以华野敢说能攻克开封,其他坚城也就能打开。但攻坚战难度高,伤亡大,王吉文的问话,换种说法就是,你们出来打野战,求之不得。阵地战比运动战难打,道理很简单,物质的力量必须用物质去摧毁,攻坚战伤亡大,是不以人的意志为转移的。即使是国民党军弱旅,在坚固工事中防守,也很难打,这不仅是东野在四平街攻坚中总结的经验,也是华北部队在打临汾和太原时发现的规律。从这个意义上讲,所谓国民党嫡系主力,除了陈明仁的71军残部在四平街灵光乍现一回,在城市防御战中没有什么出色表现,守城时间长,打的激烈的,大部分是杂牌军。国民党嫡系部队在野战中一遇攻击,立即团缩到山地或村落中,依托工事靠火力优势以图自保,如果解放军炮兵或炸药不足,火爆突攻坚战术未成熟,只要撤走,就成了国民党的“大捷”,一旦解放军攻坚火力和战术提高,中小城镇即挨个被攻克,1948年以后,国民党守城部队,有援军偶尔能幸存,援军断绝,只有兵败被俘一途。所谓五大主力,那是用来打野战的,用来寻歼对方主力的,只会打防守能歼灭对方主力?4小时就能做成子母堡工事,最多只能证明该部土工作业比较熟练,拔高不到攻防兼备的程度。国民党军俘虏说的很形象,国军,就是挖啊挖,共军,就是走啊走。挖,是挖工事,走,是为了找机会打。被动与主动之间,两军的最大差别就出来了。国民党军队为什么不走,也走起来不行?这可不赖当兵的,都是农民子弟,本质上都一样能吃苦。问题是,如果连排长不带头走,你瞎走什么。孙立人说过,别整天什么战术不战术,一切的战术都要以技术为基础,能打胜仗的基本前提是,士兵射击准确,行军力强。国民党军不打夜战,而指导逃台国民党军训练的那些“白团”老鬼子教官,训练中对夜间教育一丝不苟,感概之余,孙立人给国民党军开了个方子:国军不会打夜战,一是怕麻烦,二是军官在军校就没受过真正的夜间教育,指导不了士兵。军校,哪所军校,还能是哪所军校。怕麻烦的背后首先是怕吃苦,其次是意志和信心,最后才是夜间联络那些难题,不从实战中解决,夜里只能挨打。有人热衷于比较国共将帅的指挥水平,比来比去,竟然比出来个豫东战役国共打了个平手,这还识数不识了:国民党被歼灭两个整编师部,4个旅,加快速纵队交通总队保安旅共9万多人,兵团主官被抓走,师长旅长被俘一堆,1948年的蒋军还能组织起几个区寿年兵团?看来,作战减员大,被全歼,遭歼灭性打击,遭重创,在这些人的脑子里从来没分清过。一个最简单的常识,战场上阵亡数总是小于受伤数,和内线作战不同,在睢杞战场,大量的国民党伤兵,华野是带不走的,但是这些人属于被俘,是要计入歼敌数量的,即俘即补,也是对走得动的俘虏来说的,对蒋军伤兵,在内线首先是收治,重伤者包扎后送到两军接触线,由蒋军接收,外线作战没有这个条件,不能用补充俘虏多少来估测华野的伤亡。歼灭敌人的基本含义,是使对方失去抵抗能力,标志是放下武器,歼灭不是全部击毙,毙伤俘降,都在被歼灭之列,从红军开始就是这个统计口径,世界上所有的军队都大同小异。地图全清一个不剩,那是电子游戏。睢杞一战,第五军被华野打援部队顶在桃林岗许岗一线,与被围的区兵团只有20里,一直到区兵团主力覆灭,也没绕到跟前。华野部队总结,邱清泉第五军进攻主要依赖炮火,步兵攻击精神不行,顶过炮火打步兵,一打就退,坦克来了先让过去,还是狠打步兵,步兵一退,坦克也得往回跑。如果注意桃林岗这些阻击战的经过,就会发现,邱清泉发起进攻,都是在拂晓以后,解放军阵地丢了,都是在夜里组织反击夺回。阻援部队建在平原村落的简易野战工事,不属于坚固防御阵地。夜战是为了降低敌方的炮、空火力威胁,但打阻击没办法选择,白天也得硬顶着打,而反击绝大多数是在夜间,极少数情况也在白天发起,并不拘泥死板。也就是说,第五军只上白班,朝九晚五作息“规范”,华野是24小时上班,什么时候来什么时候打,打退一次就喊五军熊了,五军熊了。堂堂五大主力之一,这还救什么友军呢,你按时洗洗睡了,那边等救兵已经急得尿血了。

还能给国民党撑门面打野战的,都不是嫡系。华北傅作义算一个,傅部练兵作战有自己一套东西,战斗意志较顽强;西北的青马算一个,骑兵本身就是进攻性兵种,不是用来打阵地战的,青马的战斗意志强于国民党嫡系。除此以外,所谓的嫡系主力,有一个算一个,从未在运动战中打出过一场胜仗,所有带引号的大捷,都是阵地防御战中取得的,更多是在纸上和喇叭里创作出来的,如四平街,城市防御。南麻,野战阵地防御。就连重建后的整编74师被吹为战力不减的“阜阳大捷”,也是凭借坚固工事,没有被消灭而已,蒋军15个旅围上来,刚出大别山的中野缺乏攻城重武器,在被合围前安然退走。果粉们的“大捷连奏”,和国民党高级将领以及国民党国防部史政局编撰的战史,总是对不上调,压不上拍,比如国民党战史明明检讨,援军攻击精神缺乏,动作迟缓,使得阜阳和豫东两役功败垂成,失去了聚歼对方主力的绝好战机。蒋介石在唱《失空斩》,果粉却在荒腔走板,闭着眼睛大吼《长坂坡》,把京剧名段吼成了跑调大杂烩。豫东一战后,中原国民党军已经失去了“组织战役性进攻的能力”。粟裕将军的这句论断,是以济南战役准备重兵打援却打不上的事实,以及淮海战役的三次运动中合围来证明的,中原蒋军只能守,不能攻,不仅是兵力问题,而是已经丧失了进攻勇气。打开封的3、8两纵,都是华野擅于攻坚的部队,王吉文是解放军攻坚战史上有重要贡献的高级指挥员。老8师抗战期间就开始摸索攻坚爆破,以老师长王麓水,爆炸大王马立训为首,带出了一大批爆破能手,这时候很多骨干已经都到了营连长的位置,主攻营营长郭继胜,是第一批获得华东人民英雄称号的连长,最先突入蒋军龙亭核心工事的两个突击班,正副班长全是华东战斗英雄,班里也都是战斗模范和立功多次的老战士。华野总结的火力、爆破、突击相结合的攻坚战术,正是在攻克洛阳和开封后才成熟起来的。特别是开封,是解放战争中攻克的第一座国民党军坚固设防的省会城市,所以华野敢说能攻克开封,其他坚城也就能打开。但攻坚战难度高,伤亡大,王吉文的问话,换种说法就是,你们出来打野战,求之不得。阵地战比运动战难打,道理很简单,物质的力量必须用物质去摧毁,攻坚战伤亡大,是不以人的意志为转移的。即使是国民党军弱旅,在坚固工事中防守,也很难打,这不仅是东野在四平街攻坚中总结的经验,也是华北部队在打临汾和太原时发现的规律。从这个意义上讲,所谓国民党嫡系主力,除了陈明仁的71军残部在四平街灵光乍现一回,在城市防御战中没有什么出色表现,守城时间长,打的激烈的,大部分是杂牌军。国民党嫡系部队在野战中一遇攻击,立即团缩到山地或村落中,依托工事靠火力优势以图自保,如果解放军炮兵或炸药不足,火爆突攻坚战术未成熟,只要撤走,就成了国民党的“大捷”,一旦解放军攻坚火力和战术提高,中小城镇即挨个被攻克,1948年以后,国民党守城部队,有援军偶尔能幸存,援军断绝,只有兵败被俘一途。所谓五大主力,那是用来打野战的,用来寻歼对方主力的,只会打防守能歼灭对方主力?4小时就能做成子母堡工事,最多只能证明该部土工作业比较熟练,拔高不到攻防兼备的程度。国民党军俘虏说的很形象,国军,就是挖啊挖,共军,就是走啊走。挖,是挖工事,走,是为了找机会打。被动与主动之间,两军的最大差别就出来了。国民党军队为什么不走,也走起来不行?这可不赖当兵的,都是农民子弟,本质上都一样能吃苦。问题是,如果连排长不带头走,你瞎走什么。孙立人说过,别整天什么战术不战术,一切的战术都要以技术为基础,能打胜仗的基本前提是,士兵射击准确,行军力强。国民党军不打夜战,而指导逃台国民党军训练的那些“白团”老鬼子教官,训练中对夜间教育一丝不苟,感概之余,孙立人给国民党军开了个方子:国军不会打夜战,一是怕麻烦,二是军官在军校就没受过真正的夜间教育,指导不了士兵。军校,哪所军校,还能是哪所军校。怕麻烦的背后首先是怕吃苦,其次是意志和信心,最后才是夜间联络那些难题,不从实战中解决,夜里只能挨打。有人热衷于比较国共将帅的指挥水平,比来比去,竟然比出来个豫东战役国共打了个平手,这还识数不识了:国民党被歼灭两个整编师部,4个旅,加快速纵队交通总队保安旅共9万多人,兵团主官被抓走,师长旅长被俘一堆,1948年的蒋军还能组织起几个区寿年兵团?看来,作战减员大,被全歼,遭歼灭性打击,遭重创,在这些人的脑子里从来没分清过。一个最简单的常识,战场上阵亡数总是小于受伤数,和内线作战不同,在睢杞战场,大量的国民党伤兵,华野是带不走的,但是这些人属于被俘,是要计入歼敌数量的,即俘即补,也是对走得动的俘虏来说的,对蒋军伤兵,在内线首先是收治,重伤者包扎后送到两军接触线,由蒋军接收,外线作战没有这个条件,不能用补充俘虏多少来估测华野的伤亡。歼灭敌人的基本含义,是使对方失去抵抗能力,标志是放下武器,歼灭不是全部击毙,毙伤俘降,都在被歼灭之列,从红军开始就是这个统计口径,世界上所有的军队都大同小异。地图全清一个不剩,那是电子游戏。睢杞一战,第五军被华野打援部队顶在桃林岗许岗一线,与被围的区兵团只有20里,一直到区兵团主力覆灭,也没绕到跟前。华野部队总结,邱清泉第五军进攻主要依赖炮火,步兵攻击精神不行,顶过炮火打步兵,一打就退,坦克来了先让过去,还是狠打步兵,步兵一退,坦克也得往回跑。如果注意桃林岗这些阻击战的经过,就会发现,邱清泉发起进攻,都是在拂晓以后,解放军阵地丢了,都是在夜里组织反击夺回。阻援部队建在平原村落的简易野战工事,不属于坚固防御阵地。夜战是为了降低敌方的炮、空火力威胁,但打阻击没办法选择,白天也得硬顶着打,而反击绝大多数是在夜间,极少数情况也在白天发起,并不拘泥死板。也就是说,第五军只上白班,朝九晚五作息“规范”,华野是24小时上班,什么时候来什么时候打,打退一次就喊五军熊了,五军熊了。堂堂五大主力之一,这还救什么友军呢,你按时洗洗睡了,那边等救兵已经急得尿血了。 这还是蒋介石亲自飞到杞县上空,以杀头的严厉口气督战的结果。说蒋介石喜欢微操,微操本身不仅没有错,而且是急救药,不管是调兵遣将还是督促救援, 如果没有蒋本人亲自出马,谁能指挥得了邱清泉?最后在淮海被围,选择是走还是战,杜聿明都要看邱清泉的脸色。从抗战时期起,国民党高级带兵将领不听战区指挥的又何止一个邱清泉。豫东战役后邱清泉被处分,又见黄百韬得了一块青天白日勋章,一生气跑回了老家。蒋介石又安抚又许愿,又给请了回来,不久就升任了兵团司令。只是,必须微操是老蒋自己造成的,他只信小圈子里的人,这些亲信手握重兵,一贯恃宠凌人,白崇禧宋希濂都不愿来徐州剿总,就是知道指挥不动这些天子门生。对平原地带野战阵地的进攻,在进攻战里算比较容易的一种,解放军在解放战争前期也打不好,但那是缺乏炮火,爆破技术没练出来。对于第五军这样半机械化的美式装备部队来说,在有空军和装甲兵支援的条件下,能在徐东被华野以机动防御死死挡住,好像说不过去,邱清泉可是干了一件其他人都不敢干的事,一场平原地带进攻战斗 ,一口气打了12万发炮弹,第五军的12万发炮弹,可是以美式榴炮弹,美式山炮弹,美式化学迫击炮弹为主。最后眼睁睁看着黄伯韬兵败身死,难怪老蒋怒骂这是军人的耻辱。崇拜火力至上,都败家了。排炮不动,必是十纵,靠火力推不过去,在蒋“组织夜战”的严厉催促下,邱清泉夜袭了十纵一把。可是,夜间行军都要苦练,何况是夜间进攻战斗,那是要实战硬功夫的,临时抱佛脚只能糊弄自己,第五军夜袭部队悄悄摸进去,被十纵的刺刀手榴弹喊杀如雷地打出来,腿慢的都被抓了俘虏。

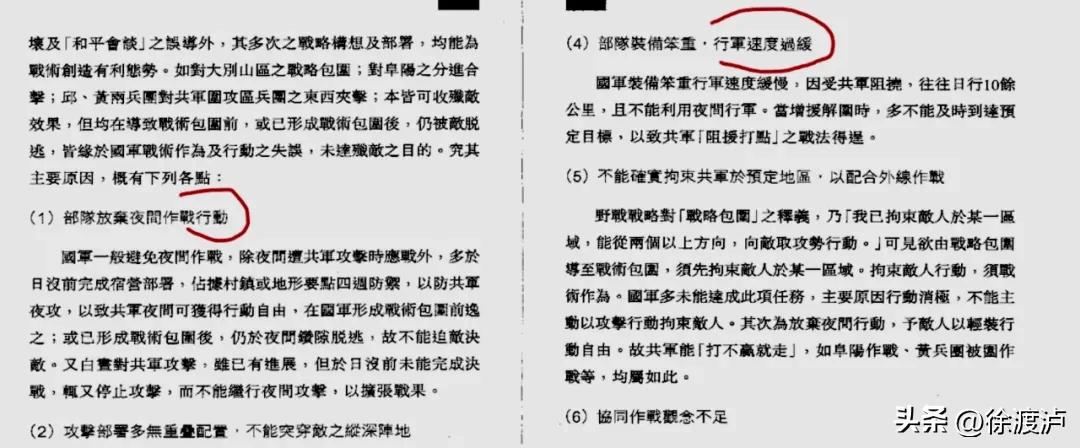

这还是蒋介石亲自飞到杞县上空,以杀头的严厉口气督战的结果。说蒋介石喜欢微操,微操本身不仅没有错,而且是急救药,不管是调兵遣将还是督促救援, 如果没有蒋本人亲自出马,谁能指挥得了邱清泉?最后在淮海被围,选择是走还是战,杜聿明都要看邱清泉的脸色。从抗战时期起,国民党高级带兵将领不听战区指挥的又何止一个邱清泉。豫东战役后邱清泉被处分,又见黄百韬得了一块青天白日勋章,一生气跑回了老家。蒋介石又安抚又许愿,又给请了回来,不久就升任了兵团司令。只是,必须微操是老蒋自己造成的,他只信小圈子里的人,这些亲信手握重兵,一贯恃宠凌人,白崇禧宋希濂都不愿来徐州剿总,就是知道指挥不动这些天子门生。对平原地带野战阵地的进攻,在进攻战里算比较容易的一种,解放军在解放战争前期也打不好,但那是缺乏炮火,爆破技术没练出来。对于第五军这样半机械化的美式装备部队来说,在有空军和装甲兵支援的条件下,能在徐东被华野以机动防御死死挡住,好像说不过去,邱清泉可是干了一件其他人都不敢干的事,一场平原地带进攻战斗 ,一口气打了12万发炮弹,第五军的12万发炮弹,可是以美式榴炮弹,美式山炮弹,美式化学迫击炮弹为主。最后眼睁睁看着黄伯韬兵败身死,难怪老蒋怒骂这是军人的耻辱。崇拜火力至上,都败家了。排炮不动,必是十纵,靠火力推不过去,在蒋“组织夜战”的严厉催促下,邱清泉夜袭了十纵一把。可是,夜间行军都要苦练,何况是夜间进攻战斗,那是要实战硬功夫的,临时抱佛脚只能糊弄自己,第五军夜袭部队悄悄摸进去,被十纵的刺刀手榴弹喊杀如雷地打出来,腿慢的都被抓了俘虏。 蒋记黄埔教育的一个特点就是,如果校长只是以“要注意,要重视,要力行某某事情”之类的作战原则来要求学生,嫡系将领们是不去落实的。早在1948年初,南京召集各军事机关、院校和部队主官参加的军事训练会议上,蒋介石结合发动内战以来屡战屡败的教训,讲到军队训练问题,就强调过两个重点:“一、注重行军训练,提高部队的运动力,在速度上压倒对方。二、注意夜战、伏兵战、与侦探战之训练。”——总统蒋公大事长编卷七有人重视吗?没人理你,要都当回事,就不会被风卷残云了。到台湾后,总结失去大陆的教训,主持编撰国民党官方战史的蒋纬国 ,对夜战用了“放弃”一词,巧妙代替了“不会”的实质,不过总算承认了,不管原因是什么,蒋军不打夜战是肯定的。夜里挨打除外,文中有说明。

蒋记黄埔教育的一个特点就是,如果校长只是以“要注意,要重视,要力行某某事情”之类的作战原则来要求学生,嫡系将领们是不去落实的。早在1948年初,南京召集各军事机关、院校和部队主官参加的军事训练会议上,蒋介石结合发动内战以来屡战屡败的教训,讲到军队训练问题,就强调过两个重点:“一、注重行军训练,提高部队的运动力,在速度上压倒对方。二、注意夜战、伏兵战、与侦探战之训练。”——总统蒋公大事长编卷七有人重视吗?没人理你,要都当回事,就不会被风卷残云了。到台湾后,总结失去大陆的教训,主持编撰国民党官方战史的蒋纬国 ,对夜战用了“放弃”一词,巧妙代替了“不会”的实质,不过总算承认了,不管原因是什么,蒋军不打夜战是肯定的。夜里挨打除外,文中有说明。 行军速度原来如此,每天才“10余里”,原因竟然是装备太重。别的不说,解放军步兵,手榴弹每人是四颗,国民党兵是两颗,这还是解放战争时期。抗战前的1936年,国民党步兵的弹药基数,手榴弹不是以单兵计算,而是以连为单位,每连是多少,81颗。手榴弹国内是可以自制的,连土八路一炸两瓣、只能把鬼子熏黑脸的土造手榴弹,边区也是能自给的,别说掌握着全国兵工厂的国民党军连手榴弹都供应不了。近战就包括拼手榴弹,冲锋枪盒子炮属于短兵火,近战就是短兵火加刺刀手榴弹。“国军”“放弃”了夜战,“放弃”了白刃战没有?这不是某军校里几段拿着木刺枪穿着护具比划几下的录像能说明的,关键还在于步兵的训练重点是什么,带兵的军官,平时是怎么带的,打肉搏战是不是身先士卒,战争是一场大考,鬼子的尉官和下士官是要带头白刃突击和肉搏劈刺的,还用说什么。不敢近战的兵,解放军要教会打近战,刺杀跟解放军连排班长去学,包教包会。黄埔毕业的校尉军官,对不起,解放军步兵连队不需要,去后方政治部俘管队学习,等待拿遣散费释放。国民党军不会夜战,不敢近战,那为什么解放战争我军还牺牲那么多?第一、近战夜战非常重要,但不是战斗的全部,蒋军手里拿的不是烧火棍,枪炮是要伤人的。第二、攻坚战斗进攻方伤亡要大于防守方,敌人火力强再加工事坚固,要攻破就要付出牺牲。那为什么还要打攻坚战?农村包围城市,最后夺取政权,到时候了。

行军速度原来如此,每天才“10余里”,原因竟然是装备太重。别的不说,解放军步兵,手榴弹每人是四颗,国民党兵是两颗,这还是解放战争时期。抗战前的1936年,国民党步兵的弹药基数,手榴弹不是以单兵计算,而是以连为单位,每连是多少,81颗。手榴弹国内是可以自制的,连土八路一炸两瓣、只能把鬼子熏黑脸的土造手榴弹,边区也是能自给的,别说掌握着全国兵工厂的国民党军连手榴弹都供应不了。近战就包括拼手榴弹,冲锋枪盒子炮属于短兵火,近战就是短兵火加刺刀手榴弹。“国军”“放弃”了夜战,“放弃”了白刃战没有?这不是某军校里几段拿着木刺枪穿着护具比划几下的录像能说明的,关键还在于步兵的训练重点是什么,带兵的军官,平时是怎么带的,打肉搏战是不是身先士卒,战争是一场大考,鬼子的尉官和下士官是要带头白刃突击和肉搏劈刺的,还用说什么。不敢近战的兵,解放军要教会打近战,刺杀跟解放军连排班长去学,包教包会。黄埔毕业的校尉军官,对不起,解放军步兵连队不需要,去后方政治部俘管队学习,等待拿遣散费释放。国民党军不会夜战,不敢近战,那为什么解放战争我军还牺牲那么多?第一、近战夜战非常重要,但不是战斗的全部,蒋军手里拿的不是烧火棍,枪炮是要伤人的。第二、攻坚战斗进攻方伤亡要大于防守方,敌人火力强再加工事坚固,要攻破就要付出牺牲。那为什么还要打攻坚战?农村包围城市,最后夺取政权,到时候了。