在华夏版图的西北褶皱里,崆峒山像一枚被时光遗忘的印玺,静静盖在陇东的山峦间。它顶着"中华道教第一山"的名号,却总在世人的认知里隔着层薄雾——远不如黄山的云海泼墨、华山的险峰裁云那样张扬,反倒因这份低调,成了群山里最"藏锋"的存在。

平凉古城的晨钟暮鼓里,总飘着崆峒山的松涛声。这座被称作"西出长安第一城"的驿站,曾见证过无数西行者的行囊,而城边的崆峒山,便是他们回望中原时最后望见的青黛。许多人对"崆峒"二字的印象,或许还停留在武侠剧里那些腾挪的身影,却不知那些拳脚招式的源头,正藏在这座山的岩缝与道观间。

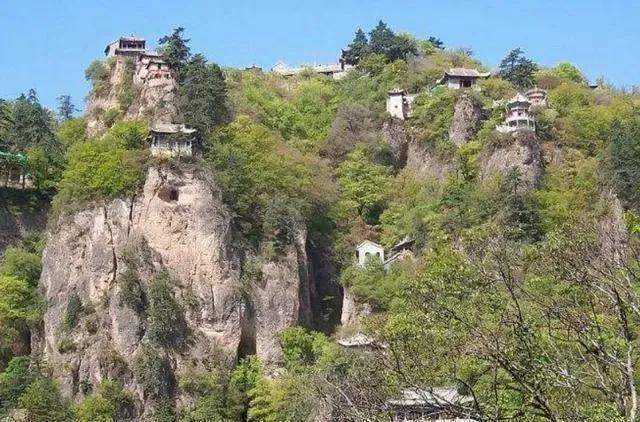

海拔1500米往上,山风便有了自己的脾气。它穿过油松与云杉织就的绿网,把盛夏的暑气筛成细碎的清凉,让漫山的绿意都带着沁脾的爽。"崆峒十二景"是自然与人文合著的诗卷:广成子炼丹的洞穴里,仍像藏着未散的丹烟;元武针崖的岩石被岁月凿出剑刃般的棱,仿佛能听见远古的锤炼声;天门铁柱直插云际,倒像是哪位仙人遗落的镇山铁笔,要在苍穹上续写传奇。

问道宫该是这卷诗里最静的一句。流水绕阶时带起的絮语,古柏筛下的阳光在青砖上跳的舞,还有红墙隔绝了凡尘的寂,合在一起成了"问道"二字的注脚。在这里坐久了,会觉得山是被云托着的,水是跟着心走的,连呼吸都成了与天地的对谈——原来所谓"问道",不过是让自己慢下来,等风来,等云散,等心里的答案自己浮现。

四季在这里从不潦草。春到山间,连翘与山桃便把坡地染成黄与粉的锦缎;夏日浓荫里,松鼠踩着松针的响动都格外清亮;秋来霜染层林,黄栌与五角枫争着把山色烧成火焰;冬雪落时,道观的飞檐挑着琼玉,倒像是把天上的云都织成了素缟。

有意思的是,它虽被尊为道教祖庭,却未入"四大道教名山"之列。或许正是这份"不在册"的疏离,让它躲过了过度的喧嚣。山间的石阶还留着岁月磨出的温润,古观的铜铃仍按自己的节奏摇晃,连卖山货的老者,都不会追着游客兜售——这里的一切,都像遵循着千年前的默契,等着真正愿意驻足的人。

那些在武侠梦里见过的身影,或许早已化作山间的清风;那些只在传说里听过的道音,正藏在松涛与流泉之中。崆峒山就在那里,不急于被认识,只等某个清晨或黄昏,有人带着一颗安静的心,来赴这场跨越千年的山约。