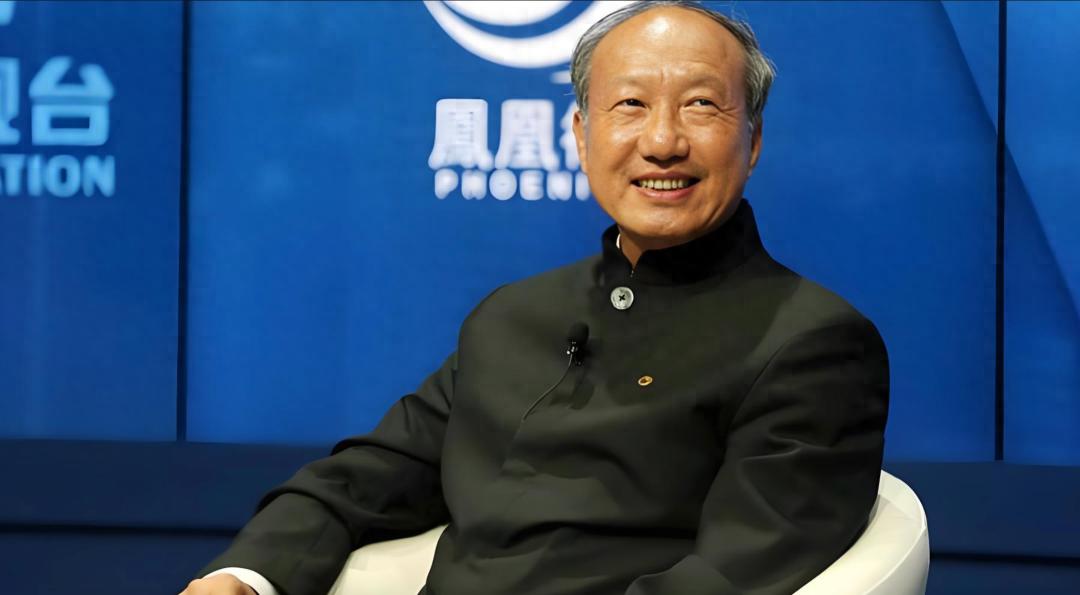

一审被判12年,罚款2.2亿元陈峰要上诉。2025年7月16日,一场台风刚过,海口天空略显阴沉。海口市中级人民法院内,气氛凝重而肃穆。被告席上的陈峰神情凝重,头发比四年前更稀疏了些,虽然眼神还是那么犀利,但明显能看出疲惫。还记得2021年,海航集团因巨额债务危机,启动国内有史以来规模最大的破产重整程序。同年,时任海航集团董事长陈峰因涉嫌违法犯罪,被司法机关依法采取强制措施。此后,这位曾经风光无限的商业大佬,便消失在公众视野中。而关于他的法律审判,也成为社会各界持续关注的焦点。一晃四年过去了,随着主审官的法槌落下,一审进入判决环节。这场备受瞩目的庭审迎来最终裁决。判决书宣布,陈峰犯背信损害上市公司利益罪,骗取贷款罪、职务侵占罪、决定对其判决十二年有期徒刑,并处罚金人民2.2亿元。对此判决,陈峰当庭明确表示不服,并当场提交上诉申请。这一举动不仅让整个事件的后续充满了未知。更将他波澜起伏的商业历程以及曾亲手缔造的海航帝国,推到了公众目光的聚光灯下。1

将时针拨回到1990年。这年的秋天,陈峰面色凝重的从海南省办公大厅走出来,手里还攥着一张皱巴巴的批文。批文上写着“海南省航空公司筹备组”,落款是海南省人民政府。让其揪心的是,他手里只有省政府划拨的1000万元启动资金。民航业有个不成文的规矩:买一架波音737至少要3亿元。陈峰看着这点资金,无奈地感慨这点钱,恐怕连飞机翅膀都买不起。此时,37岁的陈峰,拥有丰富的民航经验。彼时的他刚从民航总局计划司副处长的位置上“下海”不过半年。而为了这一天,他已经等了太久太久。有次去北京找民航局批航线,他在局长办公室外等了三天。虽然有困难,他并没有轻易放弃大好机遇。他揣着政府给的经营许可证,跑银行磨破嘴皮子拉贷款,还到处找社会上的投资者“画大饼”。凭借三寸不烂之舌,最终他从银行拿到了4亿贷款以及通过“民间众筹”筹集到了2.5亿融资。经过不懈努力,1993年海南航空终于完成股份制改造。同年,第一架印着“海南航空”标志的大型客机稳稳停在了海口大英山机场。

首飞前夜,陈峰在模拟舱内反复推演每个流程,连餐车推进的角度都精确到厘米。在海口飞北京的首航当天,陈峰特意穿上职业装,亲自端着一个不锈钢茶缸,为登机的乘客倒茶水。凭借着优质的服务和灵活的运营策略,当年海航就实现盈利6876万元。不过,陈峰的野心远不止于此。他深知,要想让海航在全球航空市场中占据一席之地,必须引入国际资本和资源。1995年,陈峰正式踏上了前往华尔街找国际投资的道路。这年冬天,在纽约曼哈顿的一家牛排馆里,陈峰攥着亲手写的海航发展规划,对量子基金亚洲区负责人说,“海航要做中国的卡耐基。”面对对方的质疑,陈峰详细分析中国市场以及海航未来发展的宏大规划,成功说服了金融大鳄索罗斯,让量子基金控股的美国航空有限公司投资2500万美元。这笔投资对海航意义非凡,不仅为其带来了急需的资金,更让海航成为中国第一家中外合资航空公司,极大地提升了海航的国际影响力。1997年B股上市,募集2.6亿元人民币1999年A股上市,筹集资金9.285亿元。在深交所的敲钟仪式上,陈峰突然对身边的合伙人说:“咱们要建一个航空帝国。”

首飞前夜,陈峰在模拟舱内反复推演每个流程,连餐车推进的角度都精确到厘米。在海口飞北京的首航当天,陈峰特意穿上职业装,亲自端着一个不锈钢茶缸,为登机的乘客倒茶水。凭借着优质的服务和灵活的运营策略,当年海航就实现盈利6876万元。不过,陈峰的野心远不止于此。他深知,要想让海航在全球航空市场中占据一席之地,必须引入国际资本和资源。1995年,陈峰正式踏上了前往华尔街找国际投资的道路。这年冬天,在纽约曼哈顿的一家牛排馆里,陈峰攥着亲手写的海航发展规划,对量子基金亚洲区负责人说,“海航要做中国的卡耐基。”面对对方的质疑,陈峰详细分析中国市场以及海航未来发展的宏大规划,成功说服了金融大鳄索罗斯,让量子基金控股的美国航空有限公司投资2500万美元。这笔投资对海航意义非凡,不仅为其带来了急需的资金,更让海航成为中国第一家中外合资航空公司,极大地提升了海航的国际影响力。1997年B股上市,募集2.6亿元人民币1999年A股上市,筹集资金9.285亿元。在深交所的敲钟仪式上,陈峰突然对身边的合伙人说:“咱们要建一个航空帝国。”

接下来的十年,海航集团驶入发展快车道。陈峰凭借A 股、B 股、H 股等资本市场的雄厚资本,将资本杠杆发挥到极致。他化身资本市场的“操盘大师”,巧妙地整合各方资源,让海航的规模不断扩大。2000年,当民航总局重组三大航空集团时,陈峰再次展现出了他的果敢与魄力,他没有选择跟随大流,而是大胆决定让海航走独立发展道路。随后,他迅速重组长安航空、新华航空、山西航空,并通过并购新华航成功打入北京航空市场。这一系列操作,让海航从一个偏居海南一隅的地方航空公司,开始迈向全国,逐渐成为中国民航业的重要力量。2006年,海航的触角伸向了香港,重组香港中富航空(后更名香港航空)和香港快运,正式开启了国际化布局的步伐。而真正让海航在全球商业版图上留下深刻印记的,是2010年后那场疯狂的全球并购狂潮。2010年,海航以1.5亿美元收购澳大利亚ALLCO航空租赁业务,3000万美元收购土耳其myTECHNIC飞机维修公司;2011年,又斥资11.5亿美元收购全球五大集装箱租赁公司之一新加坡GE SEACO;2012年,4000万美元收购法国第二大航空公司蓝鹰航空48%股权。此后并购加速,2015年,175亿元全资收购瑞士Swissport,25.55亿美元收购 Avolon;2016年,60亿美元收购英迈并成为德意志银行第四大股东。这一系列并购推动海航资产与业务规模暴增。2016年,集团收入破6000亿元,总资产超万亿,跻身《财富》世界500强第353位。2019年,海航以6000多亿营收位居“中国民营企业500强”第二,仅次于华为。陈峰也凭借着海航的巨大成功,成为了商界备受敬仰的巨擘,站在了人生的巅峰,无数荣誉和光环围绕着他,他的名字在商业圈中无人不知、无人不晓。2然而,表面的辉煌下,实则暗流涌动。在2017年的海航集团年会上,陈峰站在舞台中央,身后的大屏幕滚动播放着全球各地的海航资产,他举起酒杯说:“海航要让世界看到中国企业的力量。” 台下响起雷鸣般的掌声,没人注意到他眼底一闪而过的忧虑,为了支撑扩张,海航的负债已超过7000亿,每天要还近2亿的利息。海航的疯狂扩张,源于其“高杠杆并购—资产抵押—再融资”的高风险模式,这如同高空走钢丝,脆弱不堪。自2017年,监管部门开始严查海外并购企业的贷款风险,海航便陷入流动性危机,曾经支撑其飞速发展的资金引擎开始熄火,负债最高达到7179亿元,资金链彻底断裂。

2018年春节,对陈峰来说简直是一场噩梦。那段时间,海航控股连续15个交易日下跌,市值蒸发200亿;此前大规模布局的海外并购项目,因未能实现预期收益,导致巨额投资亏损。更要命的是,多家银行突然抽贷,现金流缺口竟超300亿。在这阖家团圆的新春佳节,陈峰深陷惶恐与焦虑的泥沼。对海航来说更是雪上加霜。这年夏天,联合创始人王健在法国意外身亡。王健是海航多元化、全球化激进扩张的主导者之一,他的离世让海航内部人心惶惶,也让陈峰肩上的担子陡然加重。面对危机,陈峰紧急主持自救行动。他开始深刻反思海航的发展模式,意识到在“多元化”发展过程中,海航的欲望过度膨胀,而自身能力却未能跟上,早已埋下了祸根。于是,他迅速调整战略,处置非主业资产回笼资金,海航官网原来挂着七个业务板块,最后砍得只剩下航空和物流两块。同时,他还对管理层进行了“清洗”,其子陈晓峰迅速晋升为海航集团董事兼总裁。陈峰解释称,这是为了配合战略转型的需要,调走负责资本市场运作的人员,安排懂航空业务的人员。仅2018年上半年,海航集团就处置了2000多亿元资产,全年处置资产规模达到3000亿元。但随着经济环境的变化,从2018年下半年开始,资产处置的进度逐渐放缓,并延续至2019年。市场上资金紧张,买家减少,即使是海航手中的优质资产,也没有预期处置得那么快。而另一边,海航却面临着一波又一波的偿债“洪峰”。2019年下半年开始,海航旗下公司的债券接连爆雷。集团发行的公募债“09 海航债”兑付前半个月突然停牌,虽然最后还是还上了钱,但海航资金链的困顿已暴露无遗。2019年,海航开始拖欠员工工资。有飞行员在内部论坛发帖:“这个月的房贷还没着落。”陈峰看到后,连夜召集高管开会表示:“就是卖我的车,也要先给员工发工资。”最终,他确实兑现承诺,将爱车挂牌出售。但那笔车款只不过是杯水车薪。到了2020年初,新冠疫情这只“黑天鹅”的降临,彻底击垮了海航最后的希望。疫情在全球范围内蔓延,航空业遭受重创,客流量锐减,航班大面积停飞,海航的业务陷入停滞状态。此前的自救行动在疫情的冲击下,彻底宣告失败。2020年2月,海南省政府派出联合工作组入驻海航,全面接管风险处置,这也标志着陈峰对海航的主导权逐渐丧失。2021年1月29日,海航集团发布公告,321家企业被申请破产重整,涉及资金规模达1.1万亿债务,成为新中国史上规模最大的破产重整案。2021年9月24日,海航集团公告称,董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪被依法采取强制措施。如今,一审判决虽已下达,但陈峰的上诉让这一事件仍存在变数。从商界风云人物沦为阶下囚,陈峰跌宕起伏的命运令人唏嘘。在资本逐利的迷局中,他以疯狂扩张的战略,亲手将倾注半生心血缔造的海航商业帝国推向崩塌边缘。如今,经过大刀阔斧的重组,海航集团早已物是人非,那些曾与陈峰并肩征战的创业元老,也在时代浪潮中陆续退场,只留下一段盛衰交织的商业往事。

2018年春节,对陈峰来说简直是一场噩梦。那段时间,海航控股连续15个交易日下跌,市值蒸发200亿;此前大规模布局的海外并购项目,因未能实现预期收益,导致巨额投资亏损。更要命的是,多家银行突然抽贷,现金流缺口竟超300亿。在这阖家团圆的新春佳节,陈峰深陷惶恐与焦虑的泥沼。对海航来说更是雪上加霜。这年夏天,联合创始人王健在法国意外身亡。王健是海航多元化、全球化激进扩张的主导者之一,他的离世让海航内部人心惶惶,也让陈峰肩上的担子陡然加重。面对危机,陈峰紧急主持自救行动。他开始深刻反思海航的发展模式,意识到在“多元化”发展过程中,海航的欲望过度膨胀,而自身能力却未能跟上,早已埋下了祸根。于是,他迅速调整战略,处置非主业资产回笼资金,海航官网原来挂着七个业务板块,最后砍得只剩下航空和物流两块。同时,他还对管理层进行了“清洗”,其子陈晓峰迅速晋升为海航集团董事兼总裁。陈峰解释称,这是为了配合战略转型的需要,调走负责资本市场运作的人员,安排懂航空业务的人员。仅2018年上半年,海航集团就处置了2000多亿元资产,全年处置资产规模达到3000亿元。但随着经济环境的变化,从2018年下半年开始,资产处置的进度逐渐放缓,并延续至2019年。市场上资金紧张,买家减少,即使是海航手中的优质资产,也没有预期处置得那么快。而另一边,海航却面临着一波又一波的偿债“洪峰”。2019年下半年开始,海航旗下公司的债券接连爆雷。集团发行的公募债“09 海航债”兑付前半个月突然停牌,虽然最后还是还上了钱,但海航资金链的困顿已暴露无遗。2019年,海航开始拖欠员工工资。有飞行员在内部论坛发帖:“这个月的房贷还没着落。”陈峰看到后,连夜召集高管开会表示:“就是卖我的车,也要先给员工发工资。”最终,他确实兑现承诺,将爱车挂牌出售。但那笔车款只不过是杯水车薪。到了2020年初,新冠疫情这只“黑天鹅”的降临,彻底击垮了海航最后的希望。疫情在全球范围内蔓延,航空业遭受重创,客流量锐减,航班大面积停飞,海航的业务陷入停滞状态。此前的自救行动在疫情的冲击下,彻底宣告失败。2020年2月,海南省政府派出联合工作组入驻海航,全面接管风险处置,这也标志着陈峰对海航的主导权逐渐丧失。2021年1月29日,海航集团发布公告,321家企业被申请破产重整,涉及资金规模达1.1万亿债务,成为新中国史上规模最大的破产重整案。2021年9月24日,海航集团公告称,董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪被依法采取强制措施。如今,一审判决虽已下达,但陈峰的上诉让这一事件仍存在变数。从商界风云人物沦为阶下囚,陈峰跌宕起伏的命运令人唏嘘。在资本逐利的迷局中,他以疯狂扩张的战略,亲手将倾注半生心血缔造的海航商业帝国推向崩塌边缘。如今,经过大刀阔斧的重组,海航集团早已物是人非,那些曾与陈峰并肩征战的创业元老,也在时代浪潮中陆续退场,只留下一段盛衰交织的商业往事。