点击题目下方四川画报关注我们

优越的自然条件

让四川成为“天府之国”

生活于此的人们繁衍生息、辛勤劳作

共同创造出灿烂辉煌的巴蜀文化

川剧

是巴蜀传统文化艺术突出的代表

是迄今为止最能体现巴蜀文化特质

最能展现四川人精神风貌的一种传统艺术

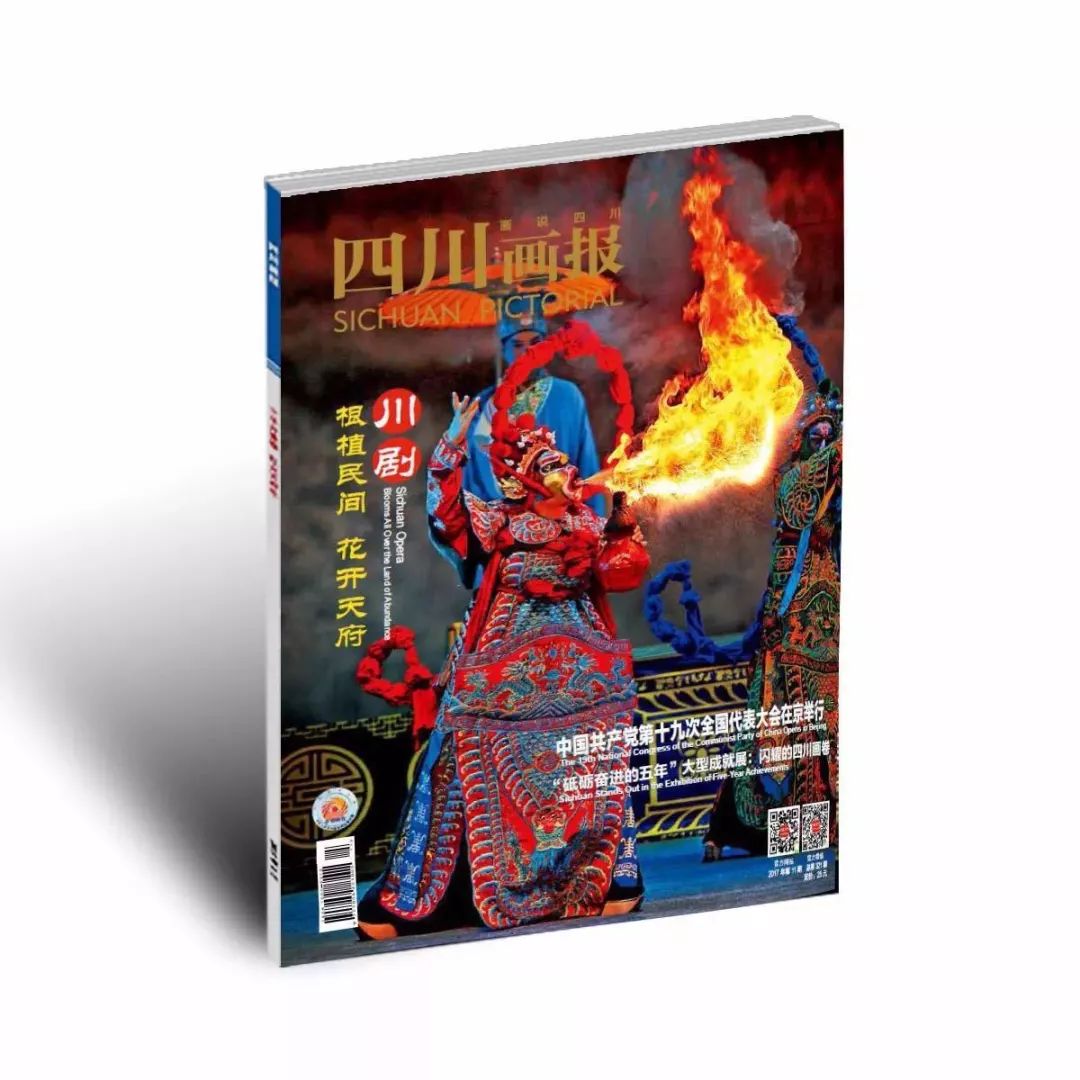

川剧吐火绝技(陈琪 摄)

01

三百年发展之路

著名剧作家魏明伦的力作《巴山秀才》(余坪 摄)

明末清初,随着移民的进入

南方的昆曲、弋阳腔、青阳腔

及陕西秦腔、湖北汉调、安徽徽调等

逐步与四川的语言及民间音乐相融合

清乾隆、嘉庆年间

各声腔剧种基本完成了“四川化”衍变过程

并通过锣鼓将各种声腔

融汇于统一的剧种风格之中

川剧传统剧目《白蛇传》(陈琪 摄)

至20 世纪上半叶

川剧传统艺术流派总体上分为

“四条河道”

沱江流域的“资阳河”擅长高腔戏

岷江流域的“川西坝”河道擅长胡琴戏

嘉陵江流域的“川北河”长于弹戏

今重庆地区的“下川东”河道

由于靠近长江水陆码头,戏班流动频繁

高腔、胡琴、弹戏皆有所盛行

川剧传统剧目《柴市节》(余小武 摄)

晚清戏曲改良至三庆会成立后

一些蜀中文化名人

先后参与川剧剧本的改编与创作

提高了川剧剧目的文化品位

三庆会以悦来茶园为基地

集演出、研究、教学于一体

致力于演员素质的培养和演出质量的提高

促进了川剧剧场艺术的发展

川剧时装的勃兴

开启了川剧由古典艺术

向现代艺术过渡的变革历程

02

深厚的艺术传统

川剧在三百年的演进过程中

形成了深厚的艺术传统

剧目

川剧文辞典雅,既可案头阅读,也可场上扮演。图为肖德美、陈巧茹表演的川剧《情探》

川剧有传统剧目和创作剧目六千余个

既有对宋元明清经典剧目的传承

也有从其他剧种声腔的改编、吸纳

川剧剧本具有鲜明的乡土文化特点

即以四川方言俗语进行创作

人物性格高度四川化、个性化

洋溢着浓郁的巴蜀乡土文化气息

声腔

川剧有“半台锣鼓半台戏”之说(陈琪 摄)

川剧集五种声腔于一体

有源于苏州昆曲的昆腔,典雅曼妙

有源于弋阳诸腔的高腔,高亢婉转

有源于徽调、汉调的胡琴,咿唔如语

有源于四川本土的灯调,俚俗活脱

其中尤以帮、打、唱结合的高腔音乐最具特色

在中国戏曲高腔系统中堪称独步

角色

角色行当

是戏曲舞台上众多人物形象的类别归属

也是戏曲班社中演出人员的行业分工

川剧表演体制仍旧分五个行当

小生、须生、旦角、花脸、丑角

每个行当之下

又分别细分为若干人物类型

1 小生

文小生(陈琪 摄)

小生

分为文小生和武小生

指剧中俊扮的青年男性

文小生多扮演文人举子、帝王公卿

还有一类穿官衣戴纱帽的青年官员

称为官衣生

武生是指有武艺的青年侠士、将帅

此类人物按穿戴可以分为

短打武生、靠甲武生等

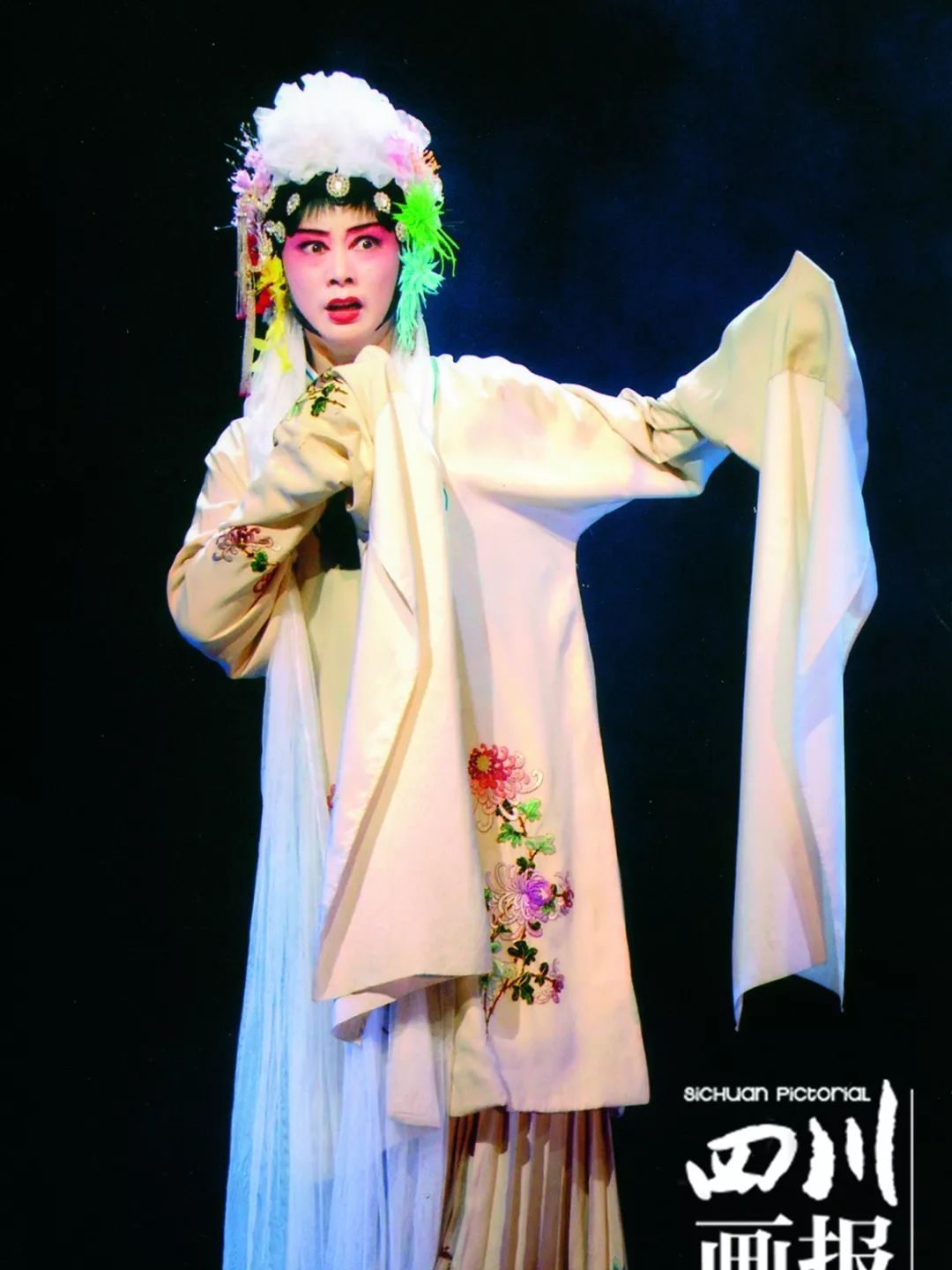

2 旦角

鬼狐旦(余小武 摄)

戏曲中的女性角色统称为旦

川剧界旦行分类极为细致

可根据年龄、装扮、性格、身份

或角色类别的差异划分为

青衣、正旦、花旦、奴旦

闺门旦、鬼狐旦、武旦、刀马旦

泼辣旦、摇旦、老旦等

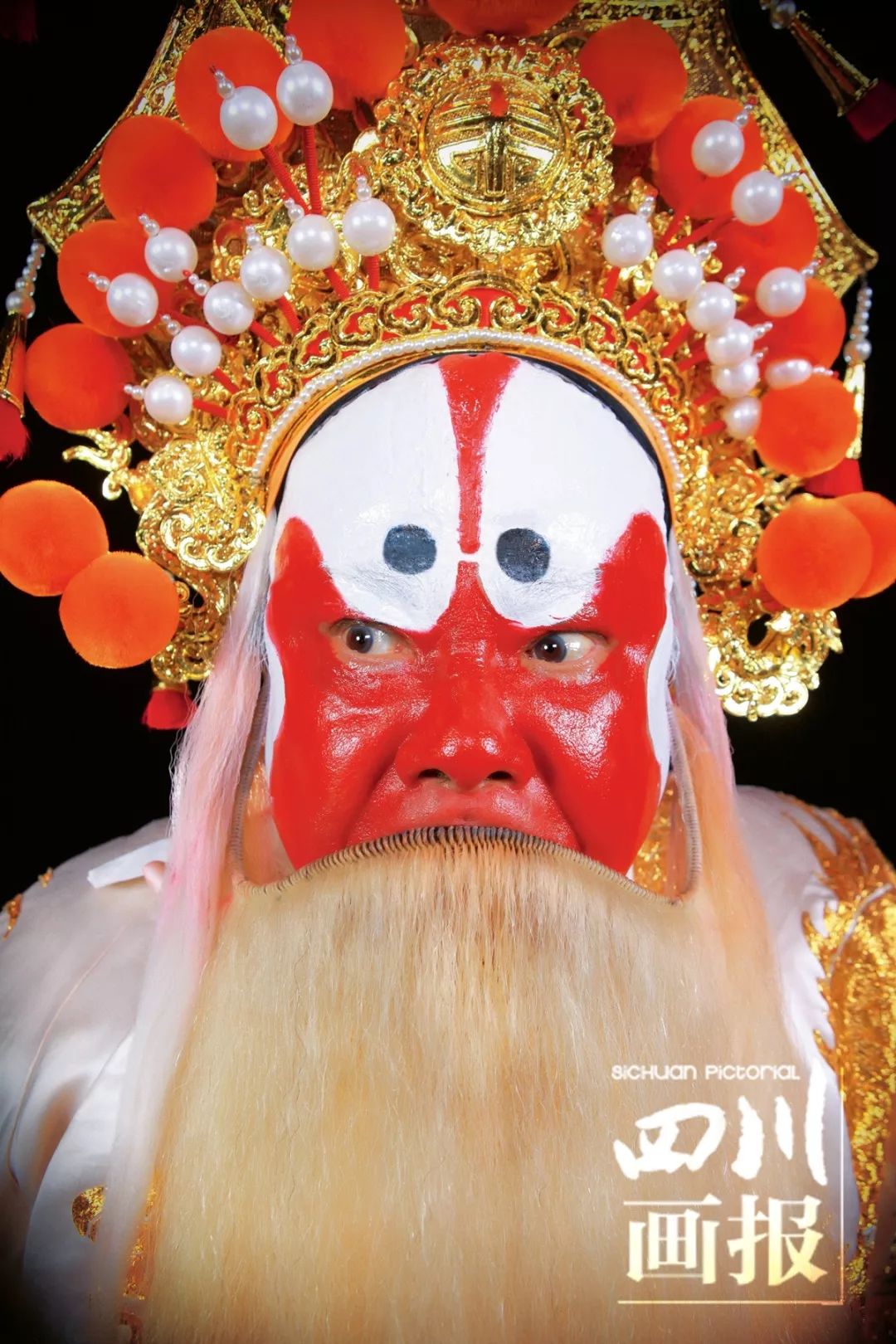

3 花脸

袍带花脸(陈琪 摄)

戏曲中的净行在川剧中称为花脸

扮演性情刚烈豪放、性格粗犷或生性残暴

形象高大、武威的男性角色

在表演上以大幅度的身段动作

和宽宏厚实的唱腔为主

讲究身段工架、吼喊

川剧花脸分四种类别

靠甲花脸、袍带花脸、草鞋花脸、猫儿花脸

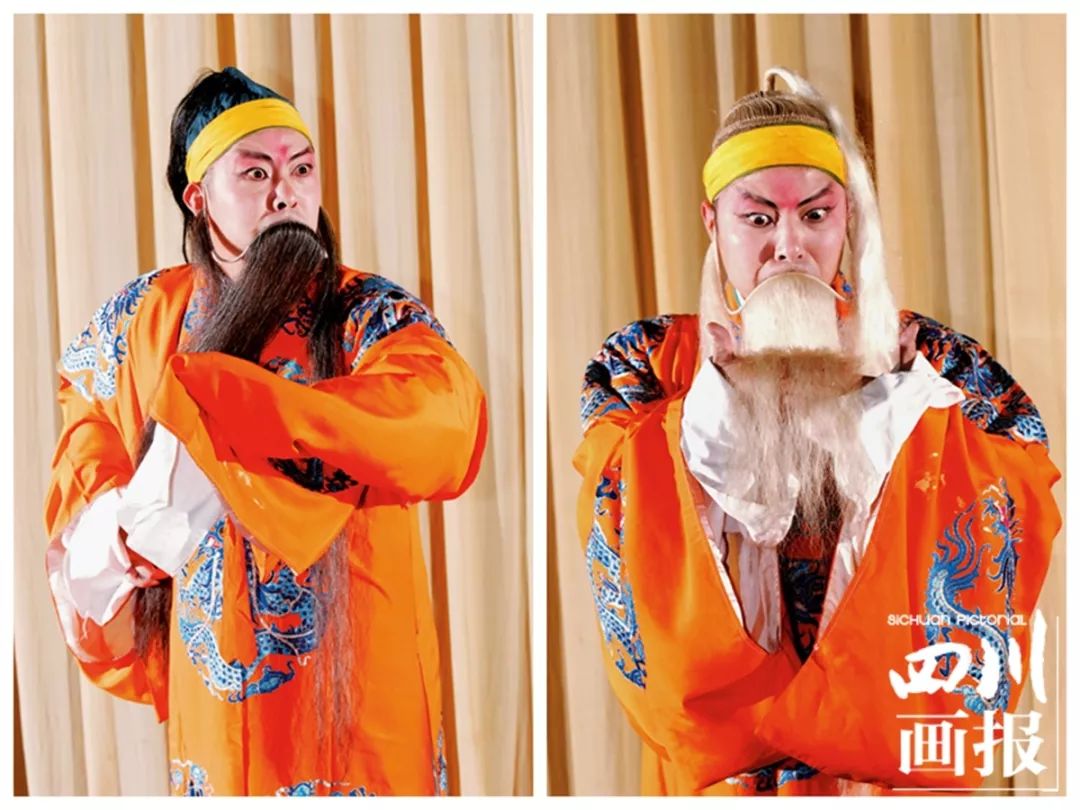

4 须生

须生 (陈琪 摄)

戏曲中的末行

在川剧中称须生或生角

扮演有长胡须的中老年男性

一般中年男子戴黑口条者称正生

老年男子戴麻、白口条,称老生

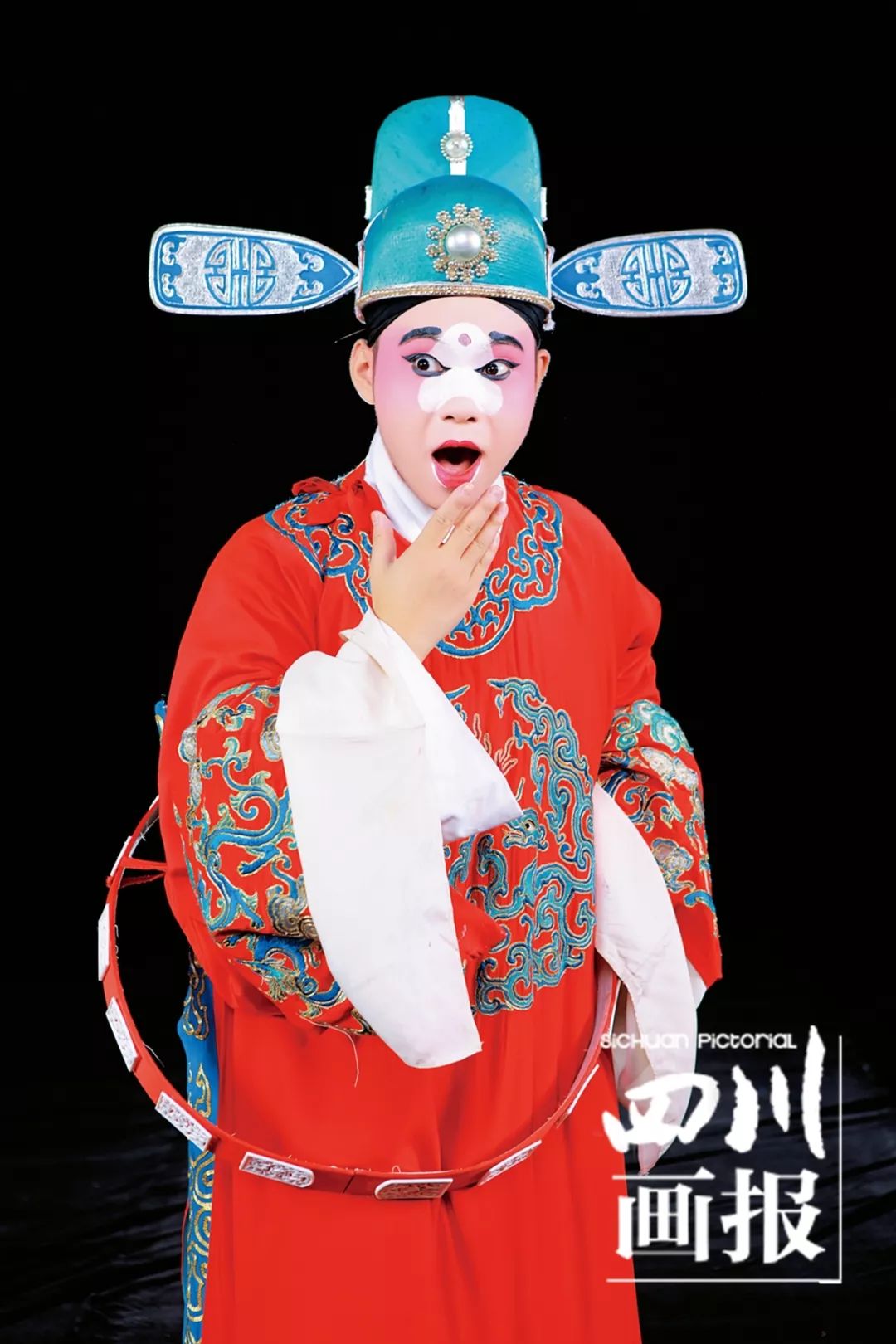

5 丑角

袍带丑(陈琪 摄)

丑角,又称小花脸

川剧中丑恶或性格诙谐

且勾画丑角脸谱的男性人物

依据角色身份、穿戴、年龄和功法的不同

分为不同角色类型

功法

四功五法,是中国戏曲各个行当的演员都必须掌握的基础功法(陈琪 摄)

川剧的功法程式分基础功和专用功两大类

基础功法为一切戏曲演员所不可或缺

专用功法是某些行当的演员才需要使用

除了讲究戏曲艺术的“四功五法”之外

川剧还特别善于创造并运用绝技绝活

1 变脸

变脸 (余小武 摄)

运用变脸的手法来表现人物情绪的变化

是川剧的一大创造

其方法大致有扯脸、抹脸、吹脸

拭暴眼、戴面具、运气变脸六种

而最具特色的是扯线变脸

尤以《白蛇传·金山寺》一场中紫金铙钹的变脸

最具影响力

2 踢慧眼

踢慧眼(余小武 摄)

川剧所说的慧眼

是指某些神灵额头正中长有第三只眼睛

可以洞察神明、看穿世事

其表演过程为

先将纸绘的金眼粘贴在演员的靴头上

演员起脚踢中额头,金眼便粘贴在额头上

3 飞袍变须

变须(余小武 摄)

川剧中老生、花脸两行

使用的长胡须叫口条,又叫髯口

不同年龄和性格的人物挂不同形制和颜色的口条

髯口有捧、撒、掸、甩、吹等一套表演程式

称之为髯口功

相传,变口条的绝技为

有“川剧泰斗”之称的张德成所创

4 藏刀

藏刀(梁永康 摄)

藏刀是川剧艺人

在《打红台·杀船》中创造的一个技巧

不仅受到观众的喜爱

还曾得到美学家王朝闻先生的赞赏

彭海清表演的“藏刀”技巧最负盛名

5 耍火

耍烛火(陈琪 摄)

川剧舞台上对于火的运用可谓出神入化

耍烛火和耍纸火堪称耍火的两绝

在《活捉三郎》中

瞬息间烛火的忽明忽灭

衬托出阎惜娇忽隐忽现的鬼魂身份

又刻画出张文远疑神疑鬼的心理状态

服饰

川剧题材广泛、人物繁多,每个角色都有着自己的服饰

(陈琪 摄)

川剧的服饰和脸谱有严谨的规制

而又不拘泥于陈法

如文生褶子为展示身段而高开衩

人物脸谱随性格发展而多变异等

独出心裁、别具一格

3

川剧的薪火相传

川剧表演中的艺术精华集中体现于

历代川剧名家及其艺术创造中

陈书舫、贺剑虹表演的川剧《花田写扇》(余小武 摄)

在川剧的发展史上

先后涌现出许多杰出的表演艺术家

数百年间正是通过他们一代代的传承、创新

川剧这一表演艺术才得到了长足的发展

并发展至高峰

阳友鹤、袁玉堃表演的川剧《情探》(余小武 摄)

在晓艇摘得第一届中国戏剧“梅花奖”后

不断有青年演员在全国崭露头角

至2015 年,已有1 人获“梅花大奖”的殊荣

5 人获“二度梅”,23 人获“梅花奖”

依然保持着持续发展的勃勃生机

数百年间,正是通过他们

使古老的川剧薪火相传

不断传承和弘扬其优良的艺术传统

川剧凤冠(陈琪 摄)

川剧积淀了中国戏曲和巴蜀文化

许多历史层面的艺术创造

凝聚了历代艺人和知识分子的

智慧和创造才能

以独有的艺术形式

记录了近现代四川社会的历史变迁

包容和展示了四川所具有的

人文精神和审美品格

堪称一部鲜活的文明史

是巴蜀社会历史变迁

文化发展珍贵的历史见证

作为巴蜀文化独具特色的一部分

川剧在中国文化史上

也留下了辉煌的一页

本文内容摘自《四川画报》2017年11月刊

阅读更多精彩,点击下方封面购买

版权声明

四川画报

本文内容及图片为四川画报社有限公司合法拥有版权的作品或有权使用的作品,如需使用以上图片,请联系“轩视界”影像平台工作人员。联系人:邓女士。电话:028-82009100转821.