帝都北京,值得去十次的城市,这话不是说说而已。

去过的人都懂,每次去北京都像翻开一本厚重的老书,翻着翻着还总能蹦出来几页新的番外。

和很多人一样,我第一次去北京的时候,脑子里全是“打卡圣地”四个字。

想着长城、故宫、天安门,这些地方不去,感觉对不起高铁票的钱。

可真等人挤人地从景点门口挪进去,一边刷着汗一边刷着攻略,才发现,帝都的门槛可不止这些。

北京这地方,真不是一口能吃成胖子的。

后来每次再去,才明白北京值得你一去再去,不只是因为它的历史沧桑,更是因为它的琐碎日常和独特气场。

有人说,北京是个“把你卷进来再慢慢温暖你”的城市。

第一次去,像个土包子进城,兴冲冲地奔着经典景点,结果被人流和队伍教育了一把。

故宫的大门口,乌央乌央的人头,一眼望过去全是手机和自拍杆。

想象中皇家气派的午门,硬是让我拍成了“景区人从众”。

好不容易挤进去,队伍像长龙一样绕来绕去。

珍宝馆门口还没靠近,就已经排出银河系。

这时候你会特别羡慕那些有经验的老北京人,悠哉游哉地溜达着,手里还拿着一杯热乎乎的豆汁。

天安门广场的升旗仪式,朋友圈里看起来挺浪漫,现实里得起五点,还要斗智斗勇挤过无数保安和游客。

太阳升起来的时候,旗杆底下已经站满了人。

拍照只能拼手速和身高,矮个子的只能拍到别人后脑勺。

心里那点浪漫,最后只剩一身汗和一肚子牢骚。

有人说,北京的“人”比北京的“景”还多。

不过,越是这样,你会越想再来。

因为每次你都在北京找到新鲜的理由。

比如说,自驾。

在北京自驾,开头挺爽,后面多半想骂人。

导航一打开,动不动就红线暴击,路上不是堵就是慢。

可真要说轻松点的出行方式,还得数地铁。

北京地铁,跟织毛衣一样密密麻麻,连偏远的景点都能给你安排到位。

高铁站就更不用说了,南北东西分得明明白白。

有一回我一不留神坐错了车,结果莫名其妙跑到北京朝阳站,距离我要去的地方还得倒两趟地铁。

也算是“打卡”帝都交通体系的另类体验。

但这些小插曲,回头想想都成了笑话。

北京的景点,经典是经典,但想玩得舒服点,得多点耐心和策略。

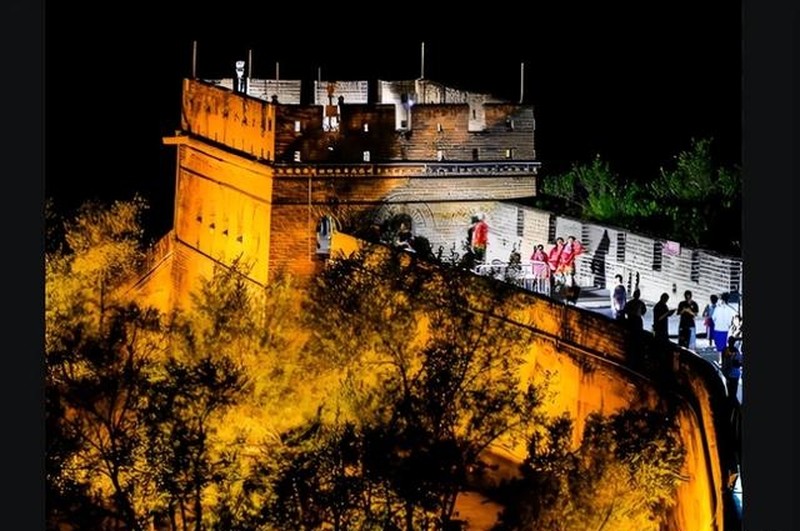

比如长城。

八达岭是出名的“人从众”,尤其节假日,别说爬长城,连上厕所都得排队。

慕田峪相对人少一些,风景也更美。

有一次我和朋友自驾去慕田峪,路上顺便拐进了一个小村子,吃了一顿农家饭,意外比烧烤摊还香。

那顿饭后来成了我们“北京印象”的高光时刻。

至于颐和园,夏天去像进了个大蒸笼,秋天的昆明湖倒是清爽,坐船吹风,能把一身的疲惫都带走。

北京的胡同,是我每次都想走走的地方。

南锣鼓巷现在越来越商业化,但小巷子里偶尔还能碰到地道的炸酱面馆和糖葫芦摊。

什刹海边骑车,晴天的时候,水面上全是光斑,老大爷们扎堆下棋,偶尔还能听见二胡声飘过来。

要说北京的美食,真是“藏”得深。

第一次去的时候,满脑子都是烤鸭,结果排队排到天黑。

后来学聪明了,专挑那些胡同口的小饭馆,炸酱面、卤煮、豆汁儿,便宜又实在。

有次路过一个清真小吃摊,老板娘一边和我说“尝尝吧,地道得很”,一边把刚出锅的牛肉饼递过来。

一口咬下去,香得我差点把舌头也吞了进去。

北京的夜晚很特别。

天安门广场夜灯亮起的时候,整个城市都安静下来。

三里屯的夜生活是另一番景象,热闹、喧嚣、花里胡哨。

但我更喜欢在后海边上溜达,吹着晚风,看灯火倒映在水面。

一不小心走进胡同深处,还能偶遇一两家开到很晚的小酒吧。

北京的住宿,说实话,挑起来费劲。

景区附近的酒店,价格水涨船高,节假日还容易订满。

有一回我想体验民宿,特意找了胡同里的小院子,结果一进屋,院子比照片上小一圈,隔音几乎等于没有。

好在院子里有棵老槐树,清晨的时候,阳光透过树叶洒下来,倒也有点“穿越老北京”的味道。

后来学乖了,提前订,尽量错开节假日。

其实住得不用太讲究,能洗澡能睡觉,剩下的体验都在外面。

北京的春秋最舒服,气温适中,景色也最美。

春天的玉渊潭樱花,秋天的香山红叶,都是季节限定。

夏天热得能把人晒化,防晒霜、帽子、墨镜,一个都不能少。

冬天冷得透骨气,但雪后的北海公园,安静得像一幅画。

每次去北京,我都给自己列个清单。

身份证、手机、充电宝、交通卡、防晒、雨具、步行鞋,这些是标配。

要说最实用的,还是一双舒服的鞋。

北京的景点不是一个挨一个,光靠两条腿,能走出一张“北京地图”来。

有一次下雨,没带伞,被困在什刹海边的小饭馆,看着窗外的雨点敲打青石板,心里那点烦躁反倒变成了诗意。

北京的商家总有点“小聪明”。

景区里的纪念品价格翻倍,外面的小摊贩会把普通的冰箱贴说成“限量版”。

我和朋友笑说,这叫“帝都溢价”,买个纪念,权当给自己“交学费”。

地铁一日票特别适合穷游党,随便换乘,跑遍大半个北京。

出租车高峰期根本打不到,还是地铁靠谱。

有一回实在走累了,租了辆共享单车在胡同里乱骑,结果迷了路。

正琢磨着要不要原地报警,结果被一个遛狗的大爷热心指路,顺便还给我推荐了附近的炸酱面。

这种“小插曲”,后来成了我最津津乐道的回忆。

北京人有时候看起来冷冷的,其实骨子里特别热情。

问路、搭讪、甚至一起排队等吃饭,都能聊两句。

有一次在烧烤摊排队,前面的大嫂一边刷手机一边和我说:“别着急哈,北京这地方,急也没用,慢慢等。”

听完我心里乐了半天。

说白了,北京不是那种一眼就能看透的城市。

你可以在故宫的红墙下发呆,也可以在胡同小巷里迷路。

可以在高楼林立的国贸区穿梭,也可以在老茶馆里听几段京腔。

每一次来,你都能解锁新的体验。

有人为了烧烤专程来北京,最后却爱上了胡同的早晨。

有人想着打卡网红景点,最后却在角落里发现了属于自己的小确幸。

我有朋友第一次来北京,被天安门的人流吓得直想打退堂鼓,后来却在清晨的北海公园看到了最美的晨雾。

这城市就是这样,给你一点挫折,又用更多的小惊喜把你哄回来。

有人问我,北京值得去几次?

我总说,这城市你一辈子都逛不完。

有时候你以为自己见识过了,结果拐个弯又发现新的故事。

北京有自己的节奏,慢中带快,快里藏慢。

你可以奔得很急,也可以慢下来体会那些不被人注意的细节。

每次离开北京,我都觉得还有好多地方没去。

还有好多味道没尝,还有好多故事等着下次遇见。

这大概就是北京的魔力吧,让人来了还想来。

反正下次再去,我已经准备好不再做“景区特种兵”,而是慢慢走,慢慢看,慢慢把北京装进心里。