“你家娃会叫妈妈了吗?”——这句话在小区遛娃群里一天能刷十几遍。

早的六个月就奶声奶气“ma~ma”,晚的一岁半还金口难开。

爸妈心里那杆秤,立马把“说话早晚”和“聪明还是笨”画上等号。

先给颗定心丸:八到九个月蹦出“ba-ba”“ma-ma”,大多是无意识发音,像随机按到的键盘。

真正带着眼神、冲着人喊,要等到十到十二个月。

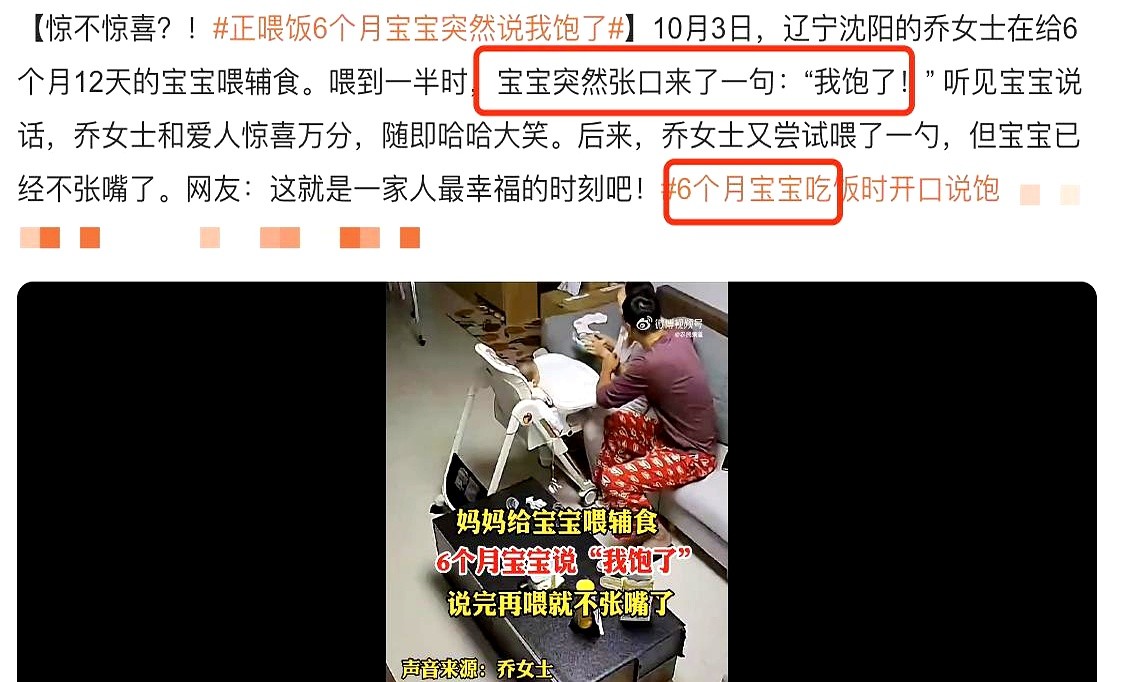

再往前挪到六个月就喊?确实少见,但别急着炫耀,也别急着焦虑。

早开口,不等于赢在了子宫。

大脑里管语言的布洛卡区提前上线,是原因之一;

家里大人话多、表情夸张,像24小时播客,也算外挂。

遗传也掺和——爸妈小时候嘴碎,娃可能复制粘贴。

晚说话,也不等于输在了起跑线。

有些孩子把技能点加在“观察”上:看蚂蚁搬家能盯十分钟,搭积木稳得像个工程师。

英国学者发现,这群“沉默派”分辨植物细节的准确率反而高15%。

美国实验里,他们堆复杂积木的成功率又高20%。

逻辑线条在脑子里悄悄跑,只是懒得用嘴汇报。

一句话:早说晚说,都是正常版本更新。

真正该留意的,是一岁半仍旧零单词。

那时候别靠“贵人语迟”自我安慰,挂个语言评估号,求个踏实。

剩下的,把焦虑换成日常操作:

多对着娃说话,不纠正、不考试,像闲聊;

把绘本扔在地板上,而不是书架上;

允许孩子一边啃书一边听大人胡扯。

语言不是百米冲刺,是马拉松。

有的孩子先跑五十米,有的先系鞋带。

终点都一样:总有一天,他们会喊你“妈妈”,然后嫌你话多。