【编者按】本文为大外交智库创始人授权“秦安战略”平台独家原创刊发,转载自公众号“库智交外大”。作者杨啸杰,大外交智库研究员助理实习生。

俄乌双方在战争与和谈之间摇摆的同时,西方媒体将反俄情绪推向高潮。尽管每一篇新闻、社论、分析都在激烈抨击俄罗斯的军事行动,但是作为旁观者的我们总能感受到其中流露出的一丝惊惧。我们不禁要问,西方惧怕的究竟是俄罗斯的钢铁洪流,还是俄罗斯本身?答案可能是后者,这样的恐惧在西方历史中并不鲜见,而这正是缠绕西方世界数百年的“恐俄症”。那么究竟什么是“恐俄症”,它又是怎样产生的呢?

恐俄,为何而恐“恐俄症”实际上是一种复杂且多样的心态(一)什么是“恐俄症”?

“恐俄症”本身至少具有两层含义。第一层是将“俄罗斯”视作一个国家,也即政治意义上的一种对于俄罗斯政权的恐惧心理。例如冷战时期西方对苏联策动“世界革命”的恐惧。第二层含义则是将“俄罗斯”视作一种文明,即文化意义上的对于俄罗斯文明的恐惧。历史上,西方长期将俄罗斯排除在欧洲文明之外,长期以来将俄罗斯视作“落后、专制、奴隶”的代名词等等都属于此类范畴。“恐俄症”的两层含义并不是孤立的,在不断的发展过程中,它们互相强化、互为表现。

《恐俄症:西方媒体如何把俄罗斯变成敌人》书籍封面 大面积的红色和冷峻的熊首将“恐俄症”展现的淋漓尽致

在不同的历史阶段,西方对俄罗斯的具体“恐惧”也有所差别。在彼得大帝改革之前,“恐俄”更多的表现为一种“成见”。18世纪初彼得大帝在俄罗斯实行激进改革后,俄罗斯被迅速“拉入”欧洲,从这时起西方的恐惧逐渐具体化,“恐俄症”的种种论述逐渐形成体系。1917年十月革命在俄罗斯发生后,“恐俄症”增加了意识形态对抗的色彩。冷战结束后,“恐俄症”不仅没有彻底消弭,反而被更加具体地落实到了西方国家的地缘政策之上。

(二)多样的“恐俄症”

作为一种长期流行的政治乃至文化心理,“恐俄症”在不同国家的表现也不尽相同。作为“恐俄症”起源地的法国将这一认知甚至推向了理论高度。从路易十五时代一份不知真伪的“彼得大帝遗嘱”起,俄罗斯就被打上了“扩张”的烙印。孟德斯鸠、卢梭等启蒙思想家也认为俄罗斯是“专制、暴虐、未开化”的土地。1843年法国作家屈斯蒂纳侯爵出版游记《1839年的俄罗斯》,在西方世界取得了巨大影响,这本游记也被奉为“恐俄症”的《圣经》。经过长期发展,法国的“恐俄症”已经深刻融入其宗教、哲学等民族文化之中

英国的“恐俄症”则更多的是帝国扩张下的产物。1815年拿破仑被推翻后沙俄成为了欧洲大陆上的唯一霸主,与此同时英国和俄国在中东、南亚、远东的殖民竞争日趋激烈,英国的“恐俄症”由此产生。德国的“恐俄症”则是在19世纪末才逐渐产生,其根源在于德国统一后对日耳曼民族重新认知。逐渐强化的极端民族主义使得“恐俄症”在德国传播开来。美国的“恐俄症”则继承了其欧洲祖先的诸多因素,同时也在与苏联的冷战过程中逐渐打上了深刻的意识形态烙印。总的说来,美国在“恐俄症”方面比他的欧洲先民们走的更远。

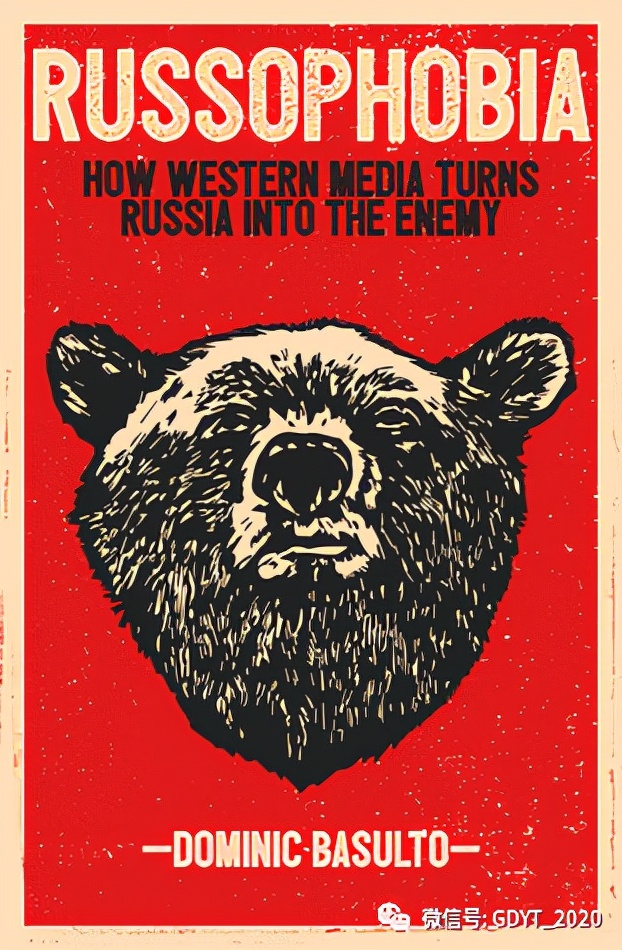

现藏于大英图书馆的《1877年“黑色幽默战争地图”》 巨大的俄罗斯“章鱼”向欧洲伸出触手

(三)今日的“恐俄症”

二战结束以来,“恐俄症”的政治含义逐渐加强,而文化含义则逐渐变为更加内在的、深刻的因素。从经济到军事的全方位对抗中,西方把“恐俄症”变为一个个具体的“遏制政策”。在此过程中,对于俄罗斯文化的“恐惧”则成为西方认识苏联和俄罗斯的“标尺”。譬如正是乔治·凯南在二战后的“八千字电报”中对俄罗斯历史的“扩张性”的论证,才让西方至今仍在执行的“遏制战略”变成现实。

西方“恐俄症”也展现出越来越强的意识形态倾向。在冷战时期,“恐俄症”很大程度上表现为对社会主义意识形态的恐惧。而在苏联解体后,美国外交更加坚定地提倡“民主、人权”的自由主义理念,并试图以此“改造”原苏联国家。但是这样的改造并没有在俄罗斯持续进行下去,自普京出任俄罗斯总统以来,俄罗斯与西方国家的竞争日盛。西方“恐俄症”也将普京逐渐纳为仇视对象,普京逐渐成为“威权主义”乃至“专制”的代名词。

普京在复兴俄罗斯的同时也不可避免地掀起了新一轮“恐俄症”

恐俄,何至如此?为什么对俄罗斯偏见能够深化到“恐惧”的地步?(一)宗教于文明的歧异

关于“恐俄症”的起源,甚至可以追溯到公元988年的“罗斯受洗”,古罗斯从此接受了东正教作为国教。而彼时自波兰以西,几乎全部欧洲都是罗马天主教的世界。1204年,十字军东征拜占庭,罗斯派出的瓦兰人卫队在反击十字军时骁勇善战。三十年之后,罗马教皇格里高利九世再次挑起东征。天主教的波兰与东正教的罗斯战斗几个世纪,最终亚历山大·涅夫斯基大公将侵略者赶出了罗斯。这样的宗教争端为日后“恐俄症”的诞生埋下了伏笔。事实上,西方眼里的欧洲并不是根据地理因素而定义的,以天主教为主要内容的“欧洲文化”是西方定位自身身份的重要原则。而信奉东正教的俄罗斯,自然不属于西方定义的“我们”之列。

13至15世纪的蒙古统治历史加深了俄罗斯与欧洲的隔阂。金帐汗国两百多年的统治给俄罗斯的历史文化都打上了深刻的“东方”烙印。尤其是在欧洲天主教文化氛围下,蒙古人的西征甚至被一度称为“黄祸”。而接受蒙古统治的罗斯人则成为了“门槛上的野蛮人”。在东正教和蒙古统治的双重标签之下,中世纪的罗斯对于欧洲而言是实实在在的“异类”。

现藏于克里姆林宫的“莫诺马赫王冠” 与欧洲其他王室王冠明显不同,这顶王冠具有鲜明的蒙古特色

(二)政治的歧异

从制度到思想俄罗斯与西方的政治歧异也是十分明显的。自18世纪起,从经济到政治、从军事到思想,那个年代一切被认为是“先进”的东西都被彼得一世和叶卡捷琳娜二世两位大帝引入到俄罗斯古老的土地上,而俄罗斯也在这一过程中逐渐自我认同为一个“欧洲国家”。但是其他的欧洲国家恐怕很难这样认为,俄罗斯高度集权的君主专制和极度落后的农奴制与处于启蒙时代的欧洲完全是云泥之别。特别是在拿破仑战争后,沙俄成为了“欧洲大陆上的最后一个专制堡垒”,也成为了那个年代的“欧洲宪兵”,在欧洲大地上四处扑灭资产阶级革命的火焰。而这一时期,正是前文所述的“恐俄症”在欧洲形成并理论化的关键时期。

1917年革命后崛起的苏维埃政权更将这种歧异引向了实质意义上的对抗。从经济到社会各个方面,俄罗斯再次脱离了西方,甚至成为了东方的一份子。而随着美苏冷战的不断加剧,整个西方对于苏联的恐惧变得越来越具体,越来越落实到具体的政策之上。至今,虽然苏联解体,但由于俄罗斯与西方在政治上的尖锐分歧和俄罗斯强大的军事实力,“恐俄症”的阴云仍在不断加重。

1946年前英国首相丘吉尔在美国密苏里州发表了著名的“铁幕演说”在演说中著名的“从波罗的海的什切青到亚得里亚海的的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来…”一句在欧洲划分了西方同苏联的对抗线

1946年前英国首相丘吉尔在美国密苏里州发表了著名的“铁幕演说”在演说中著名的“从波罗的海的什切青到亚得里亚海的的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来…”一句在欧洲划分了西方同苏联的对抗线(三)俄罗斯“反西方主义”的强化

在俄罗斯“欧化”的历程中,一直存在着两个相互争辩的学派,即西欧派和斯拉夫派。这两个学派的根本区别在于对国家和民族身份的认知,即俄罗斯究竟是一个欧洲国家还是欧亚国家?西欧派主张俄罗斯是一个西方国家,发展道路应该向西方学习;而斯拉夫派则主张俄罗斯的发展应该坚持本民族特有的道路,俄罗斯地理与文化的特殊性决定了它的“欧亚属性”。

在西方“恐俄症”的催化之下,斯拉夫派内部逐渐衍生出了一种“反西方主义”,俄罗斯知识界越来越看到西方对俄罗斯根深蒂固的敌视。及至今日,斯拉夫派欧亚主义深刻影响了俄罗斯外交,展现出了显著的“反西方性”。针对西方国家“民主、自由、人权”等旗号,普京总统相继提出了“主权民主”和“主权民主2.0”的概念,与西方国家针锋相对。同时,在与西方对抗的政治现实下,俄罗斯的“反西方主义”也越来越深刻地融入到民族认同之中,甚至成为民族认同的重要一环。而这种强烈的“反西方主义”自然也反向加强了西方的“恐俄症”。

结 语关于俄罗斯的“东西方之问”一言以蔽之,西方害怕的是一个不属于西方意义上的“我们”且强大的俄罗斯。宗教文明的差异为此奠定了基础,而俄罗斯与西方的种种政治冲突则在此基础上逐渐塑造了一个“强大而恐怖的俄罗斯”的形象。要破除西方的“恐俄症”,不仅需要俄罗斯与西方真正走向缓和,还需要双方长期的不懈的平等交流。而这对于当前面临安全威胁的俄罗斯和傲慢的西方诸国,可能性几乎为零。

俄罗斯国徽上的“双头鹰”,一只朝向西方,一只朝向东方

事实上,当我们在讨论“恐俄症”的相关话题时,我们也陷入了西方派和斯拉夫派争论的根本问题,俄罗斯是属于西方还是自成一系?近两百年来,俄罗斯学者仍对此争论不休。如今,我们看见俄罗斯在斯拉夫派的思想下表现出越来越独立于西方的特征,但是这也并不意味着他永远的脱离了西方。也许在未来的某一刻,历史终将“回摆”。