深圳被冠以“年轻城市”的名号,这种标签其实贴得蛮牢。上世纪八十年代突飞猛进,GDP每年像被加了催化剂,国际化程度也一路狂飙。说深圳历史浅薄,没啥古文化,听起来顺理成章,但真这样?真的那么理所应当?有人或许只看到高楼鳞次栉比、创业口号挂满街头,完全没注意到,在南山区蛇口,一个叫赤湾的地方,其实藏着可和岁月叫板的军事遗迹——左炮台。

刚站到赤湾防波堤尾端,空气盐分里混着点海藻味,稍不留神就被风裹着脾气呼上脸。这里离地铁站不远,但来过的人不多,闹市裹挟下的破碎安静。赤湾其实不是深圳最热闹的地方,但左炮台静静立在东鹰嘴山上,看海看天看往来货轮,确实比那些网红街区耐得住寂寞。

把时间拨回康熙五十五年。1716年,帝王坐在紫禁城里下令,气氛绷得很紧,对“西洋各国”总有点提防。欧洲列强在东南海岸晃悠,除了来做买卖,心里还想做点别的。清廷担心文化、经济、军事上沾染了不该有的气息,干脆一纸政令,封锁南洋,锁国锁得死死的。炮台、碉堡,像防火墙一样一圈一圈筑上。

说起来,蛇口赤湾这个地段不仅风景出挑,地势其实也讲究。三面是海,东临深圳湾,西靠珠江出海口,南侧遥遥对着香港新界元朗、流浮山。山体不到300米的高度,站在左炮台就可以俯视深水区,战略意义特别明确。谁想从海上溜进来,怎么会逃得过大炮眼皮子底下?

清政府搞国防,考虑周到不是吹的。光是赤湾高地,一左一右两座炮台,直线距离也就几百米,各自布置六门火炮。驻兵二十人,对于海岸来说难称拥挤,也够“精锐”。设想一下,海面对面要登陆,左、右炮台炮口一齐开火,弹雨可不是讲笑话的。

这些火炮都不是装饰品。根据资料显示,1839年,鸦片战争紧张气氛正在升温。林则徐那年南下,带队卖力捣毁了英商带来的鸦片。6月东莞虎门销烟,正赶上英国舰队不受中国法律约束、动不动闹事。虎门炮台固若金汤,可对方真有主意的话,难保不会试从香港溜到深圳一带。左、右炮台的存在,等于是卡了海上通道的脖子。

临近秋天,一场突如其来的海面冲突炸开。1839年9月4日,林则徐命湖广总督赖恩爵,调兵布阵,防守蛇口这片坚守之地。那天,有英军军舰从香港尖沙咀一带冲出来,目标很明显,就是探蛇口炮台的虚实。交火持续了五个小时,双方火力死磕,炮弹溅起海浪。结果英军被击退,有史料说死伤数百人,这个数字现在看有夸大嫌疑,但双方死磕本身说明问题。

说这场交战动摇了谁的神经,其实很难说。林则徐清楚,这里一旦守不住,整个虎门甚至广州,都得跟着吃挂落。赤湾炮台那天,枪声、硝烟,加上海风,很难分清雀鸟啼鸣还是船只爆炸后的回音。坚守住阵地,士气也稳住一半。

而英国舰队没有就此罢手。之后几个月,他们不时试探、骚扰。每逢来犯,左右两台总会配合火力,形成交叉打击,像刺一样划破海面。英军小艇尝试靠岸,多半无功而返;炮台固守着湾区,把敌意硬挡在外。

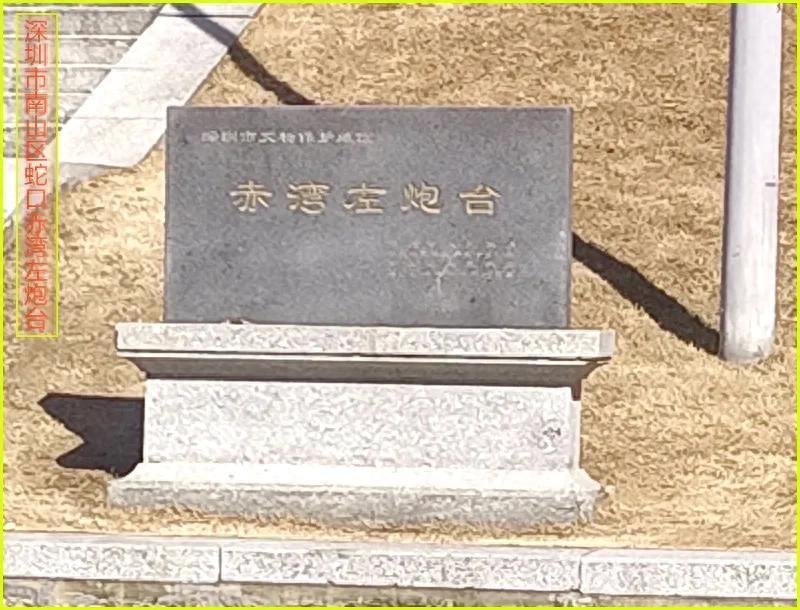

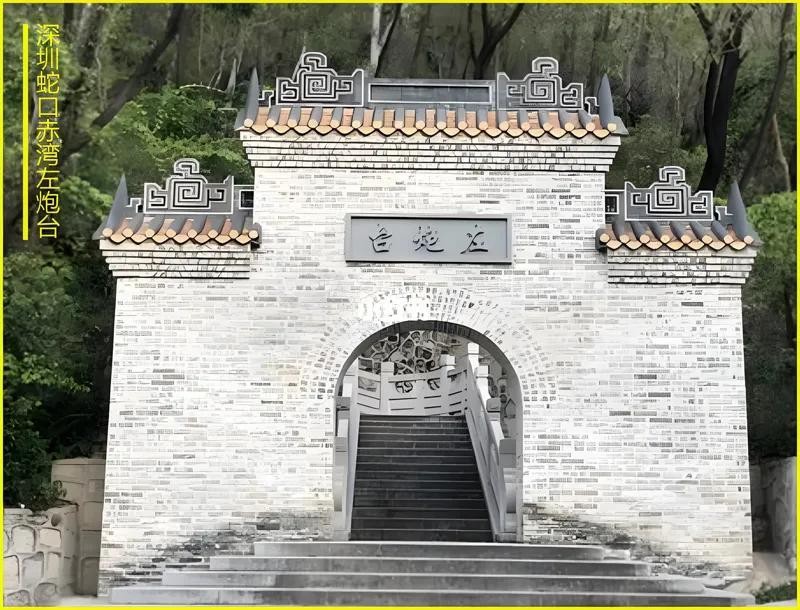

实际上,左炮台被记住,更多并非因为每天都有人探访,而是它的结构、遗址至今可见。如今右炮台遗迹早已被拆除或荒废,只剩东边的左炮台,还残留点当年修筑的厚墙。门口落着一块碑,字迹已被风雨冲刷,但还勉强可辨。附近还能看到两门铁炮,外壳锈蚀,炮口斑驳。没人动过它们的位置,感觉像互相守着秘密。

营房曾经很紧凑,为士兵设置了最简单的遮风避雨空间。要想恢复旧貌已经不现实了,现在只剩断壁残垣。偶尔有游客专程来拍照打卡,也有人只是路过,看几眼。铁石之间挤着苔藓,杂草也越来越厚,夏季蚊虫格外凶猛。左炮台沉默了,几年里身边起了高楼,谈不上适应,也没抱怨。

再往下,深圳的剧烈变化和城市的快节奏把这些遗迹逐渐包裹起来。高铁、码头,还有蛇口那座名为“海上世界”的商业体,正好近在咫尺。这种对比很奇怪,旧炮台和现代大厦并肩,能不能沟通都不好说。好像这地方每天要跟周围嘈杂抗争,其实更多时候懒得理。

1985年,深圳市政府给林则徐立了一座铜像,立在一旁的休息广场。人民会合影留念,铜像看起来倒板正,眉宇间一副不屈。今年再去看,铜像下平时也人不多,只有四面八方来散步遛狗的居民有时会在旁边喝口水,擦把汗。

有人说,这些炮台早就成了爱国主义教育的“教本”,每年六一、清明、国庆节前后,总有中小学组织学生来参观。老师给孩子们讲林则徐故事,说大炮怎么抵御外侮,背后其实更多的是希望孩子记住“不能忘本”吧?可孩子们大多兴趣不高,拍完照问能不能早点回去。

他们看到的历史只是锈迹,不太懂什么叫国破家亡。可历史需不需要人人记得所有血与火?这恐怕哪有统一答案。若以强国自许,深圳这一片废弃军事设施留下的“记忆标本”,意义有多大?到底只是仪式感,还是确有残余现实价值?说法很悬殊。

其实深圳很少提自己的军事遗迹,还有人说,城市太拼创新,跟历史压根搭不上边。“深圳没文化底蕴”,有人这样说,好像真的没有?但事实恰恰相反,每座城市都被自己的历史长卷轻轻拖拽着。

左炮台不会说话,也不反抗被风雨侵蚀。偶有本地老居民感慨,要是当年没有虎门销烟,没有左、右炮台把控海面,会不会现在的深圳根本没机会再崛起?这个问题啊,绕不过去,但答案谁也给不了。矛盾的地方在于,我们在怀念历史时,其实并不太愿意真的回到那个动荡的年代。现代人看历史,大多带着干脆利落的眼神,不多愁善感,也不唏嘘久远。

哪天要是没有这些遗迹在城市边缘静默坚守,我们是不是会更觉得“深圳年轻”?也许吧,谁知道呢。怎么说,深圳的骄傲有一部分,是这座城市把旧的创伤藏好,把过往的炮台留作安静的见证。这里从海防炮台变身为创业热土,从百年前激战到当下霓虹闪烁,倒也没见谁慌张或者怀旧。

**这些炮台残垣,既提醒人们,有安稳就要防着别人打破安稳;但更多时候,自己就想踏踏实实看看海,吹吹风。**

起风的时候,左炮台迎着浪,从不抱怨自己的归宿。深圳这座城市,也没必要太过自夸或自卑,历史是什么样子,它就是什么样子。

这一路,炮台留下来的,不外乎是几段指缝漏下的日光,几声潮水和旧铁皮摩擦的锈响。现代深圳怎么看待这些遗迹?思路太多,标准答案找不到。