站在滹沱河北岸眺望石家庄主城区,正定这座拥有2700年建城史的文化名城显得格外复杂。

它曾作为区域中心长达1600年,孕育了石家庄的城市基因,却在2014年藁城、鹿泉、栾城三地撤市设区、石家庄市区面积激增4.7倍的关键扩张中,保持了县级建制至今。

这一行政划分的差异并非偶然。

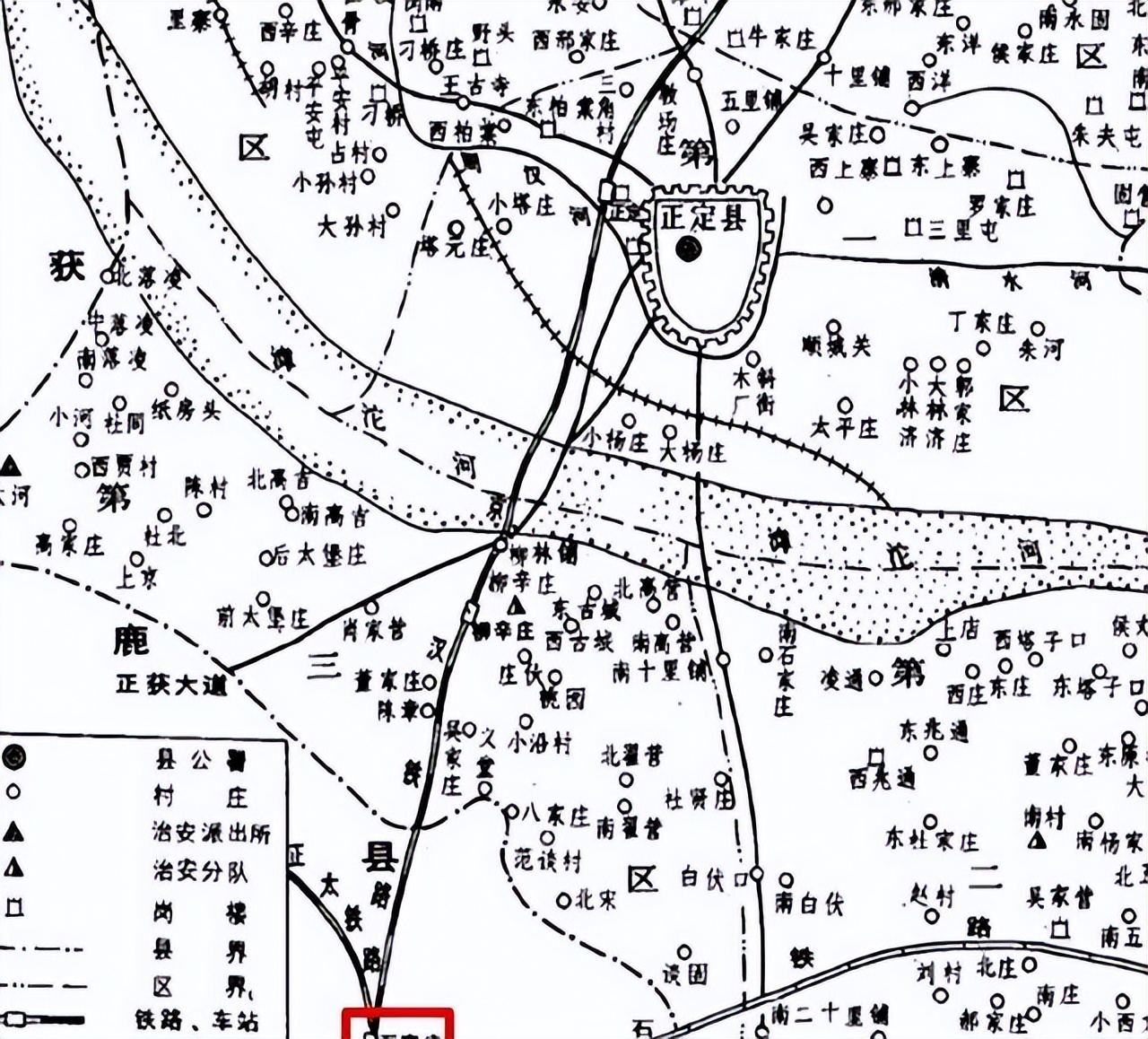

历史的关键转折发生在1903年:正太铁路原定终点本在正定,因工程师为节省跨滹沱河建桥成本,将东端南移至石家庄村。

铁路枢纽的转移直接改写了城市命运——石家庄从村庄跃升为交通枢纽,而正定则逐渐褪去中心光环。

2014年的区划调整延续了这一地理经济逻辑:新设三区精准嵌入石家庄"东拓、西优、南延"的发展主轴,藁城贡献全市15%工业产值强化东部产业带,栾城对接正定机场发展空港经济,鹿泉依托山水资源打造科创走廊。三地犹如三条动脉,为城市注入产业扩张的血液。

正定未被划区并非忽视其价值,而是基于城市功能的战略分层。规划层面,正定被明确赋予"市域副中心"定位,统筹古城、新区与空港经济区,其文化核心功能与产业导向的主城区形成互补。这种定位有其现实根基:正定已凭隆兴寺、赵云故里等9处国保单位获评国家历史文化名城,完整保留了古城肌理;反观主城区,作为近代铁路催生的工业重镇,其正太铁路总机厂、大兴纱厂等工业遗产因缺乏完整历史街区载体,至今难以申报国家级历史文化名城。强行将正定纳入市辖区,反可能削弱其文化保护的独立性。

网络上部分割裂正定与石家庄的言论实则短视。行政边界从不是阻隔融合的高墙,跨河的体育大街、子龙大桥早已将两地通勤缩至20分钟,市民周末逛古城、看高腔已成常态。当藁城的生物医药园与正定空港的货运航线产生协作,当鹿泉的科技企业员工周末带孩子参观正定古城墙,功能互补的共生逻辑早已超越"划区"的形式之争。真正重要的不是身份证上的"区"或"县",而是滹沱河两岸能否共同激活历史与创新的双重基因。

说到底,纠结"划区"名分不如看清本质。石家庄需要鹿泉的芯片产业、藁城的生物医药,同样需要正定不可复制的文化符号。保持正定县级建制的智慧,恰在于避免其沦为城市扩张中的标准化模块,而能持续作为燕赵文化的活态容器存在。当游客在隆兴寺摩尼殿惊叹宋代营造技艺时,这座城市的时空纵深才真正被看见——而这,远比行政区划代码的变更更具分量。

说白了,天天争"为啥不划区"真没啥意思。周末开车过个桥就到正定,南城门烤烧饼照样香,隆兴寺门票照样能用石家庄一卡通。人家鹿泉搞电子厂、藁城弄药片,正定就专心守好古城墙和赵云庙,各干各的专长不挺好?非得让机场旁边盖仿古建筑,或者古城里塞工厂才叫"一体化"?省点力气吧,老百姓方便实惠才是真。