法国这个国家,往那儿一放,和旁边的德国、英国、比利时凑一起,外人看着就好像是一锅白色调,区别不大吧?可事实上,法国人真的和这圈邻居完全不一样。站在街头,走一圈,眼神、轮廓、说话的样子甚至气质都透着点特别。就像法国布列塔尼那一口怪味儿的咸奶油,隔壁圣马洛和巴黎人都不搭调。这究竟是怎么回事?很多人说法国人是“混出来的”,听起来不太讲理,但细想还真八九不离十。

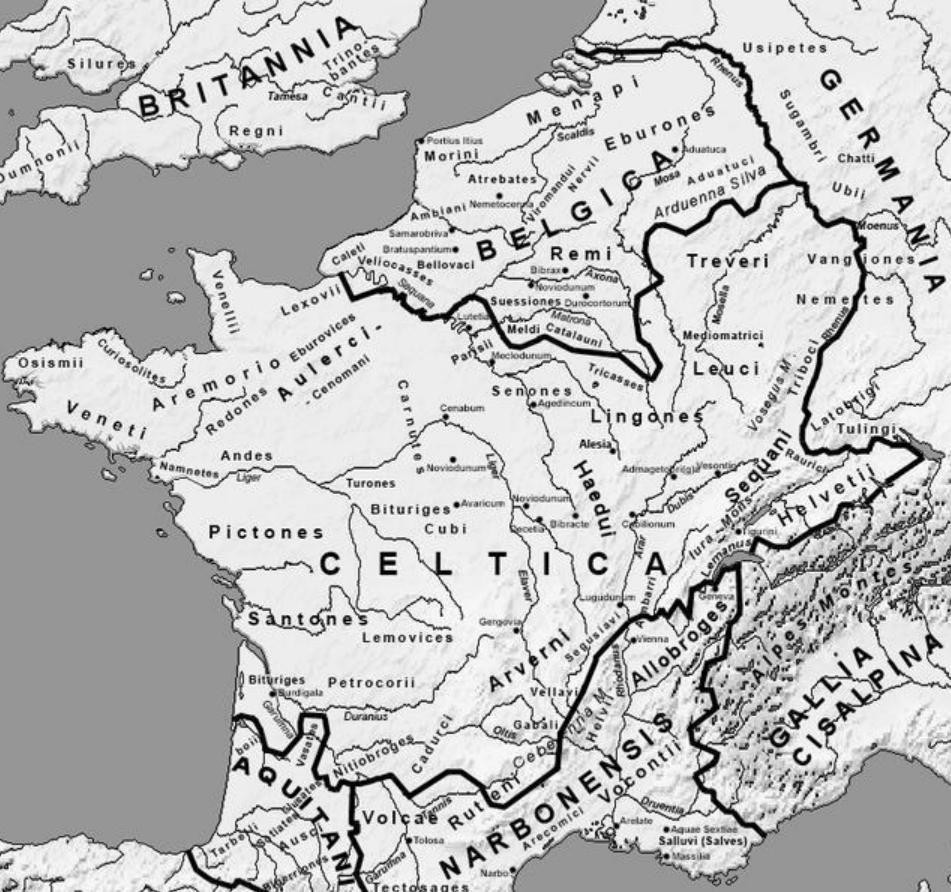

西欧这些年,时兴归纳,喜欢互相区分。说到主要人群,有日耳曼人、拉丁人、凯尔特人,还有斯拉夫人。斯拉夫?一提这个词,中国人第一个想到的基本上是俄罗斯大胖子。日耳曼人就不用说了,德国、荷兰、北欧、英国其实都搭着边。拉丁人听起来热情洋溢,西班牙鬼佬、意大利小伙、葡萄牙葡妃都是。凯尔特人则是古时候法兰西大地上的“原住民”,空有其表,如今影子都找不全。感觉有点像总被人忽略的配角,留下点歌谣和乡音就消失了。哪有那么容易,又不是传说。

法国和西班牙、德国、英国那种单一路数不同,就是地理位置给整出来的。这地方本来不是交通枢纽,却真有“中间人”的命。法国人外表既不像德意志人那样全是高鼻梁铁青脸,也没意大利人那么多热情洋溢的手势,硬说亲戚还真有点尴尬。那问题来了:法国人到底是怎么长成了今天这样?没人敢拍着胸脯打包票。很多本地学者、欧洲历史迷,都喜欢追溯高卢人的来路,天天吵。

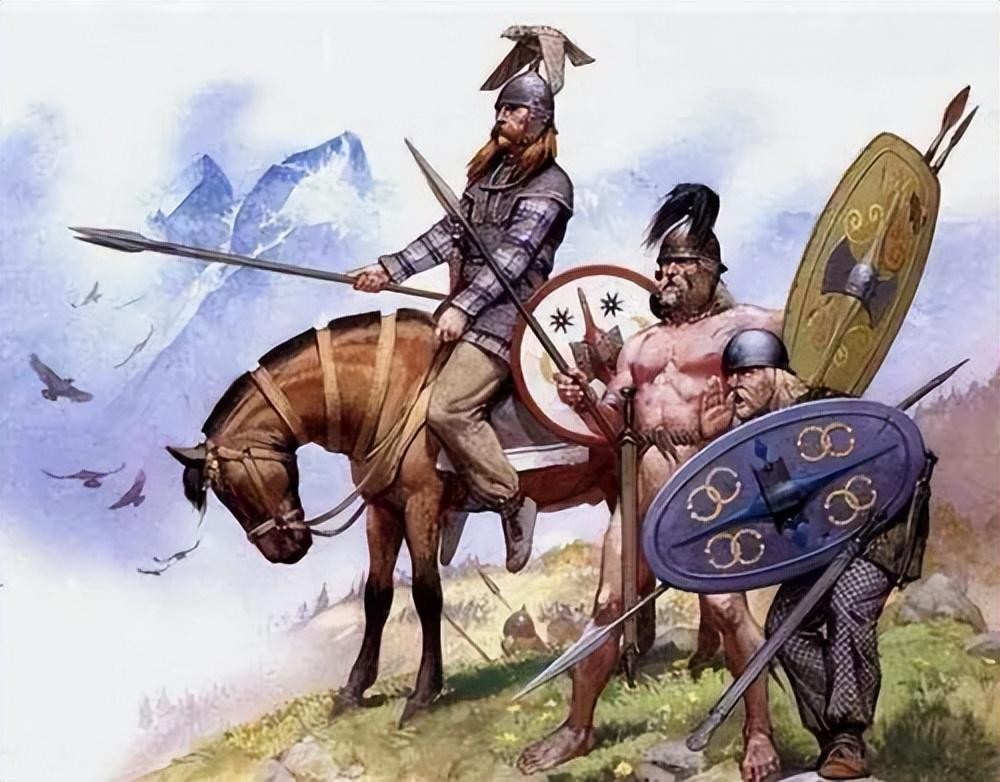

最早的“法国人”其实是高卢人,源自凯尔特部落,一开始混在西欧这片林海雪原里,喜欢搞点氏族会议,偶尔喜欢撕扯,还特别能喝。后来罗马人来了,觉得这帮人有点野,但战斗力挺行,还总能搞出点新鲜玩意。罗马的伊特拉斯坎文明,早就通过商队和军事渗透到了高卢地区。法国南部曾经被称作“文明的边角料”,在这地儿做生意,希腊人都要悠着点,否则分分钟就被高卢人请资源回家喝酒。

凯尔特与拉丁的碰撞激烈,有时是血腥征服,有时是酒桌上的混搭。有那么一阵,高卢人成了罗马本土以外最早“学会说拉丁语”的行省居民,地位直线上升,文化开化。历史学家蒲真真的文章里,提到高卢在独立时期社会层级很死板,贵族吃香喝辣,底层苦哈哈。但这一切没维持多久,罗马帝国很快崩了。谁见过千秋万代不倒的王朝?日耳曼人的铁骑一阵冲杀,原本以为拉丁会把高卢同化成意大利二号,结果彻底断档。

西欧冬天还没过去,日耳曼人的法兰克部落挥师南下,啥都没带就带着基因去了。高卢大地瞬间成了三国杀:凯尔特底子,拉丁文化,日耳曼血统。法国成了西法兰克,讲起话来夹杂意大利尾音和德国乡音。谁扛得住?跟今天布鲁塞尔人天天讲法语、德语、荷兰语一样,怪味混搭。从政治地理说起来,法兰克人进驻后分裂出法国和德国。法国终于成了“法国”,法兰西这个名字字面意思其实就是“法兰克人的地盘”。说穿了,法兰西只是被日耳曼人刷了层新漆的高卢村。

拉丁和凯尔特的影响可没断,一场民族大杂烩反倒勾兑出当今法国的“特别气质”。很多法国人外貌更接近地中海,而文化上却吃法棍喝葡萄酒,这不全是偶然。数据也能印证,法国西南部、布列塔尼,直到今天很多老年人还会说凯尔特本地话——布列塔尼语,孩童的名字、节日习俗带着古老的影子。但讲到血缘,谁又真的能分得清,隔壁德国人和法国人难道就绝缘了吗?

也有人觉得法国的浪漫、自由,全部来自罗马遗风。不全对。西班牙正南,高墙阻隔,拉丁文化传承却远没法国高效。法国一直是兵家必争之地,德国、西班牙、英国轮流来访,人人都想在这留下点印记。中世纪百年战争英法反复拉锯,搞得诺曼底一带英伦风味十足。日耳曼人来一遍、走一趟,拉丁人驻留不走,凯尔特人却一直躲在西北角,唱歌喝啤酒自成一派。澳大利亚著名历史学家Peter Heather分析,法德边境地区频繁换主,导致当地人口结构长期多元,民族认同也极不纯粹。

细想想,这种结构很像法式杂烩汤。表面上看起来是同一种味道,里面其实是三大力道混合,加上点调料—移民潮、殖民扩张、阿尔及利亚万花筒、越南咖喱牛肉面都能进锅。21世纪数据显示,全法国超过9%人口有北非、地中海以及撒哈拉以南非洲背景,巴黎大街小巷、公交地铁多元得像开联合国大会。高卢雄鸡成了全世界少数民族混在一起的符号,却没有谁真弄得明白自己究竟“纯粹”到多少。

说白了,法国人的“特殊样貌”,是地理、时代、征服者、被征服者一寸一寸揉在一起的结果。巴黎街头广播说话腔调、北部里尔的土话、南部马赛咬字发音,三种法国人凑一桌喝酒,八成也能吵出文化来。你要说法国人是拉丁人,法国人不干;你要说日耳曼人,“法兰西”三个字偏偏又是人家祖宗遗产;凯尔特?”看不见摸不着,但名字、头发颜色还在那逗你玩。

欧洲大陆的民族就像头脑风暴,法国正好夹在生死边缘,不死不活地吸一口气,挺过了一轮轮浪潮。历史上一直没个定论:有人说法国人天生多情大度,其实打起仗来比谁都狠。不折不扣的反转。偶尔法国人还把自己当成全欧洲文化的导师,回头看拉丁、日耳曼、凯尔特每个祖先都曾沉默不语地观察他们。结果是谁都想不到的剧情吧。

当然,也不排除历史书写有时候爱添点戏,过分聚焦于混血、交融,刻意忽略了法国一些地区其实保守得很。阿尔萨斯、洛林地区频繁易主,民众的“自我认同”长期矛盾纠结。2017年法国民调显示,超过三成青年自认为“法国是移民国家”,但同时也有不少人极力抵制外来文化。现实和舆论从没整齐划一过,左右打架,观念摇摆,变成法国人的共同写照。看似统一,其实分裂;觉得自卑,偶尔也有耀武扬威的一面。

所以法国人和德国、英国人“看着差不多”,这个说法不是没道理。但真正去触摸法国社会的细节、谈吐和分层,每一点都和邻居们差着界。从高卢到法兰克、再到法兰西到巴黎郊区的北非少年,这种复杂还真没个头。如果有谁能一句话说清楚法国人的“本质”,他大概率是忽悠人的。

**法国的模样,是地理、民族、历史事件,一起拉扯磨合成的混合体。真正“纯的法国人”?历史为他们留了足够多空白,让所有人无从辨认,也舍不得一刀切断。**

所以看法国,不用纠结到底拉丁人多、日耳曼人重还是凯尔特基因还剩多少。法国,从来都不是哪一种人的专利,也不全是历史的偶然。至于未来法国人的长相和心气儿会变成什么样?留给日后再看。