在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

本文章内容均有可靠的信息来源,相关信源加在文章结尾

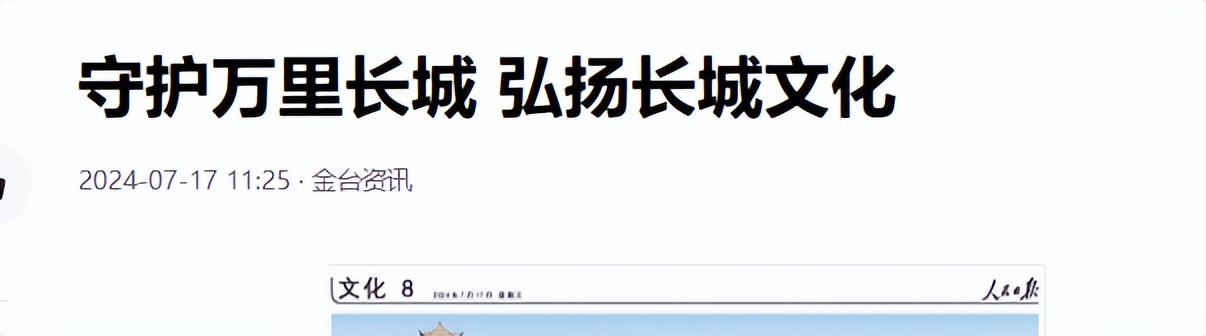

站在八达岭长城的垛口前,看着那些被游客磨得发亮的城砖,总会想起如果把修建长城的200万人力折算成军饷,足以装备多少支铁骑?

如果将千年间维修长城的费用换成粮食,能让多少边关将士不用啃冻硬的窝头?

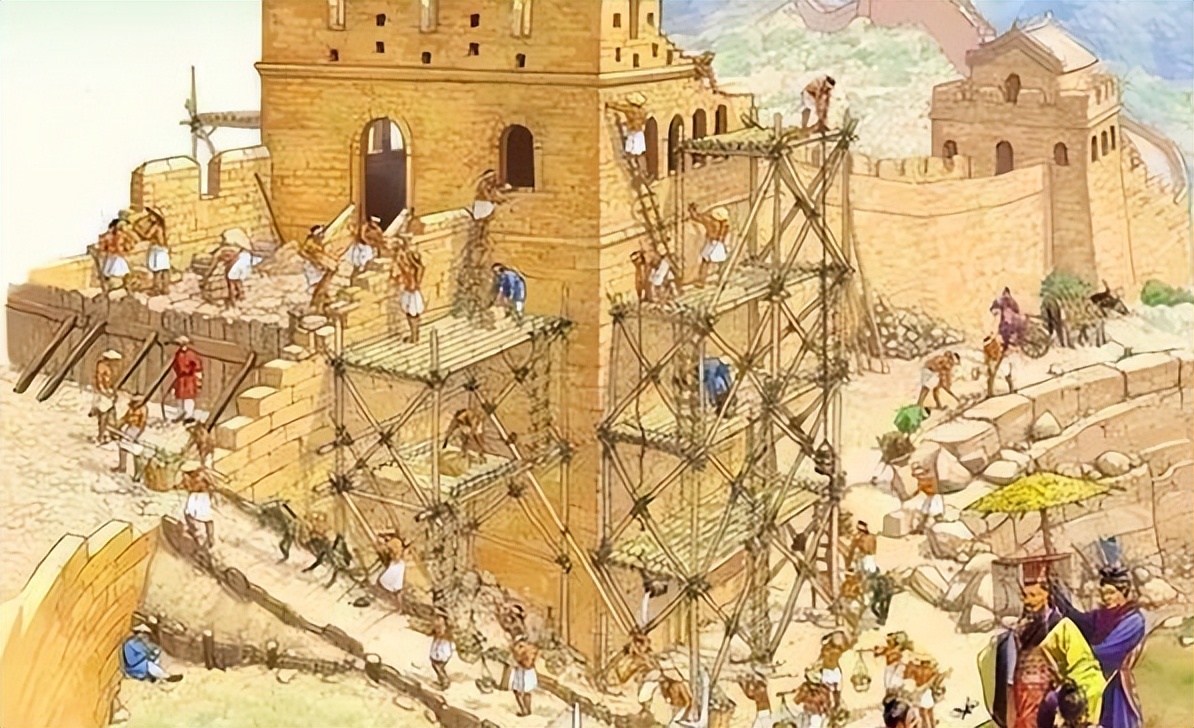

这个横亘在中国北方的庞然大物,从西周的烽火台到明万历年间的砖墙,像一条沉默的巨龙缠绕在群山之间。

有人说它是华夏文明的守护者,有人骂它是劳民伤财的摆设,当我们拨开历史的烟尘,会发现长城的真正价值,从来不在“有用”或“无用”的简单评判里。

公元前215年的深秋,河套平原上的枯草被北风卷成漩涡。

蒙恬率领的30万秦军刚刚驱逐了匈奴部落,却在返回营地的路上遭遇了沙尘暴,当能见度不足十步时,前锋突然传来警报,侧翼出现大量骑兵!

此时正在修建的秦长城尚未完工,但沿黄河布设的烽火台已投入使用。

最西侧的狼山烽火台率先点燃,橘红色的火光在沙尘中撕开一道裂口,两小时后,三百里外的高阙塞收到信号,守军迅速关闭城门并派出快马通报主力。

这场被后世称为“阳山阻击战”的战役,匈奴人原本想利用沙尘暴突袭秦军后勤营地,但烽火台构成的信息网络,让原本需要三天才能传递的军情,在半天内就完成了接力。

当匈奴骑兵冲到城下时,等待他们的不是毫无防备的粮草,而是严阵以待的弩兵方阵。

考古学家在居延汉简中发现,西汉的烽火信号已形成精密的编码系统:“虏入塞,天大风,风及降雨,不具烽火者,亟传檄告,人走马驰”。

这意味着即使在恶劣天气下,长城的预警系统也能通过驿站接力保持畅通,这种信息传递效率,在冷兵器时代相当于拥有了“古代雷达”。

1974年,河北张家口的考古人员在宣化古城墙下发现了一批元代商税文书,其中记载着仅1283年,通过独石口关隘的丝绸就有1200匹,茶叶3000斤,而这些商品的税率高达20%。

更令人惊讶的是,关吏还对过境的骆驼数量征收“驼税”,每峰骆驼缴纳粟米2升,也就是说长城是防御工事,更是古代的“经济调控器”。

明朝隆庆年间,张居正推行“隆庆和议”后,在长城沿线开设了11处互市,这些关市如同镶嵌在城墙上的阀门,既限制了铁器、硫磺等战略物资外流,又通过垄断贸易获取巨额税收。

山西大同的得胜口遗址,至今保留着完整的马市格局:城墙内设有官署、税房,城外划分出蒙古部落的交易区,中间用栅栏隔开。

考古发现的交易契约显示,仅1571年,这里就成交了1.3万匹马,其中官府收购的战马占60%,通过这种可控的贸易,明朝用经济手段削弱了蒙古部落的军事能力。

更精妙的是,长城的关隘布局暗合地理经济学原理,居庸关控制着华北通往蒙古高原的咽喉,嘉峪关扼守丝绸之路,山海关则是连接东北与中原的枢纽。

这些节点如同现代的关税壁垒,让中央王朝能够掌握经济主动权。

公元383年,前秦苻坚率领百万大军南征东晋,在淝水之战中一败涂地。

溃兵逃回北方时,许多人望着远处蜿蜒的长城哭喊道:“吾等无颜见长城矣!”在那个分裂的时代,长城已成为华夏正统的象征符号。

元世祖忽必烈下令修缮金代长城,却并非为了防御,而是将其作为“中原与草原的界碑”。

意大利旅行家马可・波罗在游记中记载,元大都的官员常说:“长城以内,是播种小麦的土地;长城以外,是放牧牛羊的草原。”

清朝康熙曾说“守国之道,惟在修德安民”,下令停止修建长城,但讽刺的是,乾隆年间绘制的《皇舆全图》,仍将长城作为内地与蒙古、新疆的分界线。

崇祯十七年,李自成的起义军从居庸关突破长城,最终推翻明朝,这个事件让许多人质疑长城的防御价值,甚至有人认为它连农民起义都挡不住。

但翻开史料会发现,居庸关的守军早已三个月未发军饷,守将唐通率部投降时,城墙上的火炮根本没有弹药。

公元1122年,金军突破居庸关是因为守军“闻风溃散”;1449年土木堡之变后,瓦剌军围攻北京,最终却被德胜门的守军击退,此时的长城防线虽被突破,但北京城的城防体系发挥了作用。

长城真正的“失效”,往往不是因为建筑本身,而是由于政治腐败、军备废弛,就像现代的边防系统,再先进的雷达也挡不住里应外合的背叛。

在内蒙古固阳的秦长城遗址,考古学家发现城墙内侧每隔百米就有一个半地穴式房屋遗址,出土的器物中既有中原风格的陶壶,也有匈奴特色的铜刀,这说明守卫长城的士兵与附近游牧部落存在着隐秘的交流。

而丝绸之路上新疆库车的克孜尔石窟中,壁画上的飞天既有印度佛教元素,又穿着中原服饰,而绘制这些壁画的工匠,很可能就是通过长城关隘往来的商旅。

长城从来不是一道隔绝文明的死墙,而是像一个巨大的过滤器,它阻挡着无序的掠夺,却允许有序的交流。

就像今天的海关,既防范走私,又促进贸易,这种双重功能才是其生命力所在。

站在无人机航拍的视角下,长城像一条银色的丝带缠绕在绿色的山峦间,那些曾经的烽火台如今成了旅游景点,关隘变成了城镇,城墙的砖石有的被村民挪去盖房,有的则在考古队的保护下重见天日。

200万人的血汗,千年的风霜,最终凝结成一种复杂的文化基因,它告诉我们真正的安全从不依赖砖石的厚度,而在于文明的韧性;最坚固的防线,永远建在人心之中。

当你下次触摸长城的城砖时,或许能感受到那些沉睡的故事,不只是金戈铁马的战争记忆,还有茶马互市的喧嚣,驿道上的马蹄声,以及在城墙阴影里悄悄生长的文明之花。

参考链接:

金台资讯2024-07-17《守护万里长城 弘扬长城文化》