莫高窟

莫高窟位于甘肃省敦煌市东南25千米处的鸣沙山东麓断崖上,始建于公元366年,连续建造一千多年,经历了十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏等朝代,至元代才停止开窟。现存洞窟735个,分布在1700多米长的崖壁上,共南北两区。南区是开窟的施主及其眷属供佛和礼佛的殿堂,有洞窟492个 壁画4.5万平方米,窟内显著位置安置彩塑,其余四壁、佛龛、窟顶和甬道均绘制壁画。北区是僧侣修行、生活和瘗埋的场所。经考古发掘,共清理出洞窟243个,窟内无壁画和彩塑,有土炕或土灶、烟道遗迹及重要文物。窟前有舍利塔群和寺庙。1900年发现的藏经洞,出土了5-11世纪初的经卷、文书、刺绣、绢画、法器等文物5万余件。

莫高窟地处丝绸之路的一个战略要点,它不仅是东西方贸易的中转站,同时也是宗教、文化和知识的交汇处。莫高窟以其雕像和壁画闻名于世,展示了延续千年的佛教艺术。

敦煌研究院

展馆介绍

敦煌研究院是负责世界文化遗产敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、永靖炳灵寺石窟,全国重点文物保护单位瓜州榆林窟、敦煌西千佛洞、庆阳北石窟寺管理的综合性研究型事业单位。院本部位于敦煌市东南25千米处的莫高窟,分院位于兰州市城关区。

敦煌研究院坚持“保护、研究、弘扬”的工作方针,几代莫高窟人攻坚克难,锐意进取,逐步形成了“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”的“莫高精神”,以及符合文化遗产事业发展规律的“十位一体”战略发展模式和“基于价值完整性的平衡发展质量管理模式”。已发展成为我国拥有世界文化遗产数量最多、跨区域范围最广的文博管理机构,在国内外具有相当影响力的遗址博物馆、敦煌学研究实体、古代壁画与土遗址保护科研基地、国家一级博物馆。2010年在巴西召开的世界遗产委员会第34届会议上,莫高窟被誉为“有效保护与可持续旅游管理方法的典范”。

展品介绍

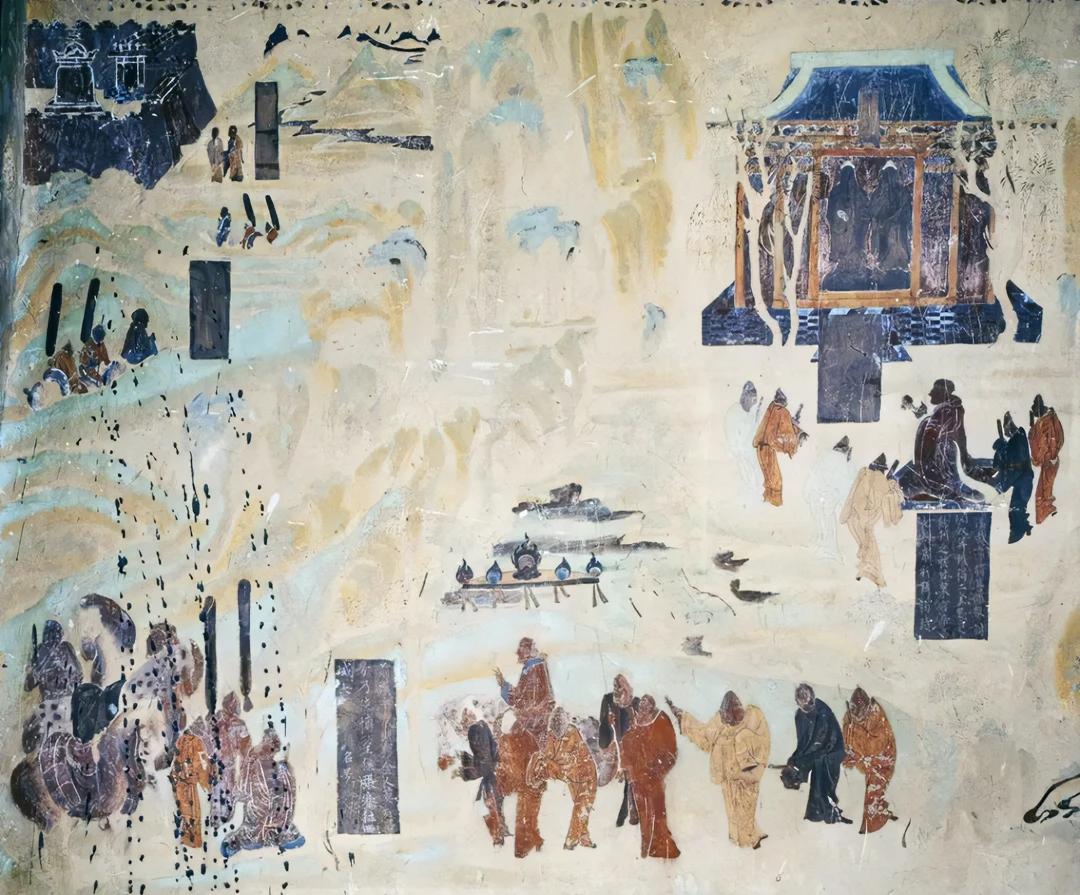

初唐·张骞出使西域图,位于莫高窟第323窟

【张骞出使西域图】

公元前二世纪,大汉的北方边境长期笼罩在匈奴侵扰的阴霾之下。某天汉武帝忽然得到个重要情报,匈奴人把月氏人撵得一路向西,砍死了月氏王不说还把他的头拿来做了个酒杯。汉武帝觉得摆平匈奴的机会来了,立刻出了个方案,派人去联络月氏一起合伙暴扁匈奴!

问题来了,派谁去?要到月氏得先过匈奴辖区,谁敢去?一个名叫张骞的青年郎官欣然应募,他性格坚韧,心胸开阔。建元三年(公元前138年),张骞带领一百多人的西汉使团从长安出发。可惜运气不好,刚出陇西没多久就被匈奴人逮个正着。

单于质问张骞,月氏在我的北方,你们汉朝要越过我去勾搭月氏是几个意思!就这样,张骞被扣在匈奴十多年,但他始终抱着标志汉使身份的旌节,一刻也不曾忘记自己的使命。元光六年(前129年),张骞和随从趁匈奴人不注意,逃出匈奴辖区并艰苦跋涉到大宛。

在大宛王的帮助下,张骞等人经康居到达大月氏。可这时大月氏的土地肥沃,人民生活安定富足,没人愿意吃饱了撑的去惹事儿报仇!张骞一行呆了一年多,中间还到了大夏,看到联合月氏实在没戏,于是打算避开匈奴从羌中道返汉。

回程还是没躲掉,又让匈奴扣了一年多。幸好赶上单于死了,匈奴内部乱成一团,张骞才再次成功出逃。元朔三年(前126年),张骞终于回到汉朝。出发时的一百多人,历经十三年后,只剩下他和助手甘父,还有他的匈奴妻子三个人回来。

这次出使,虽然没有完成联合月氏的使命,但带回了西域各国的风土信息。此后,西汉王朝又通过一系列军事行动,打通了中原与西域的交流之路。张骞的这次破冰之旅,第一次使中原与西域有了直接交往。历史上把张骞通西域的壮举称为“张骞凿空”,从此仿佛打开了一扇中国通向西方的大门,东西方世界被这条后来称为“丝绸之路”的交通线连接起来。

在丝绸之路最为火爆的唐代,博望侯张骞不仅没被七八百年的岁月洪流冲走,反而被画进敦煌壁画成了上墙的经典作品。佛教信众们借着张骞的名人效应,给张骞凿空的壮举来了一次历史错位,赋予了引入佛教的新含义。这幅赫赫有名的张骞出使西域图,由三个画面组成。

初唐·汉武帝拜金人,现位于莫高窟第323窟

右上角的第一幅画面,一座挂着“甘泉宫”匾额的宫殿内,立着两尊佛像,一位帝王正带着群臣礼拜。帝王下方的榜题上写着:“汉武帝将其部众讨匈奴,并获得二金长丈余,列之于甘泉宫。帝为大神,常行拜谒时。”元狩二年(前121年),汉武帝的大将霍去病在击破匈奴休屠王时确实获得了祭天金人。但金人有几个、长啥样、放哪儿了,这些战利品的后续故事最靠谱的《史记》《汉书》统统没记。

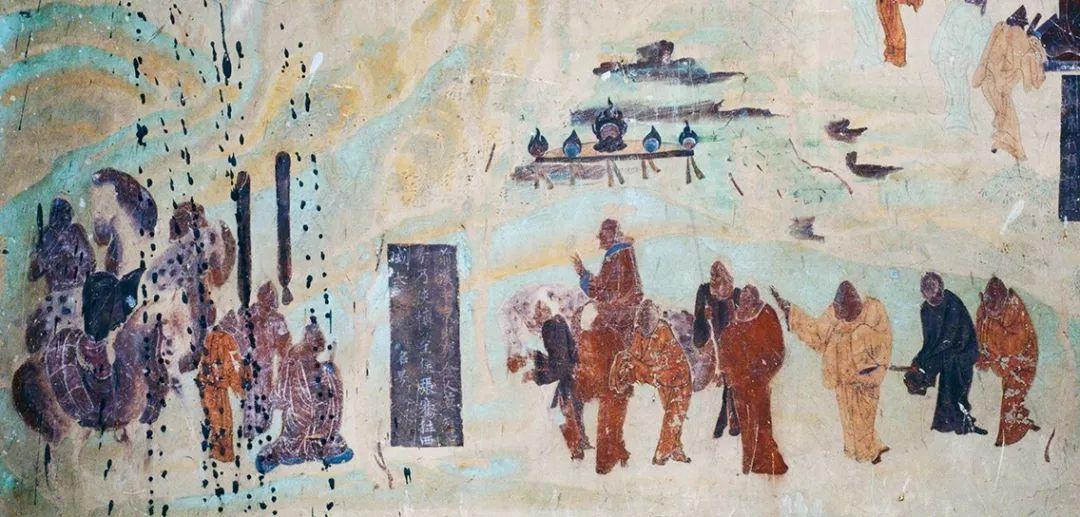

初唐·张骞拜别皇帝,现位于莫高窟第323窟

壁画榜题这段文字哪来的?《魏书·释老志》说:“案汉武元狩中,遣霍去病讨匈奴,至皋兰,过居延,斩首大获。昆邪王杀休屠王,将其众五万来降。获其金人,帝以为大神,列于甘泉宫。金人率长丈余,不祭祀,但烧香礼拜而已。此则佛道流通之渐也。”撰写《魏书》的魏收生活在佛教兴盛的北齐,显然接受了佛教信众改编后的说法。居于下方的第二幅画面是故事的主体,画中一位帝王骑着高头大马,身后一干侍从僚属。帝王的对面,持笏板跪拜者就是张骞。他们之间的榜题写着:“前汉中宗既获金人莫知名号,乃使博望侯张骞往西域大夏国问名号时。”如果说获得金人之后张骞又去了趟西域,那画中所绘应是张骞第二次出使西域。

元狩四年(前119年),汉武帝再次委任张骞为中郎将,组了个三百多人的超级外交团,带足一直令西域羡慕的中华物产,第二次出使西域。这回主要是想跟与匈奴不合的乌孙结亲,劝他们东返故地,借此断了匈奴的右臂。正赶上了乌孙王昆莫家庭内部闹矛盾,劝人家东归的目的没达成。

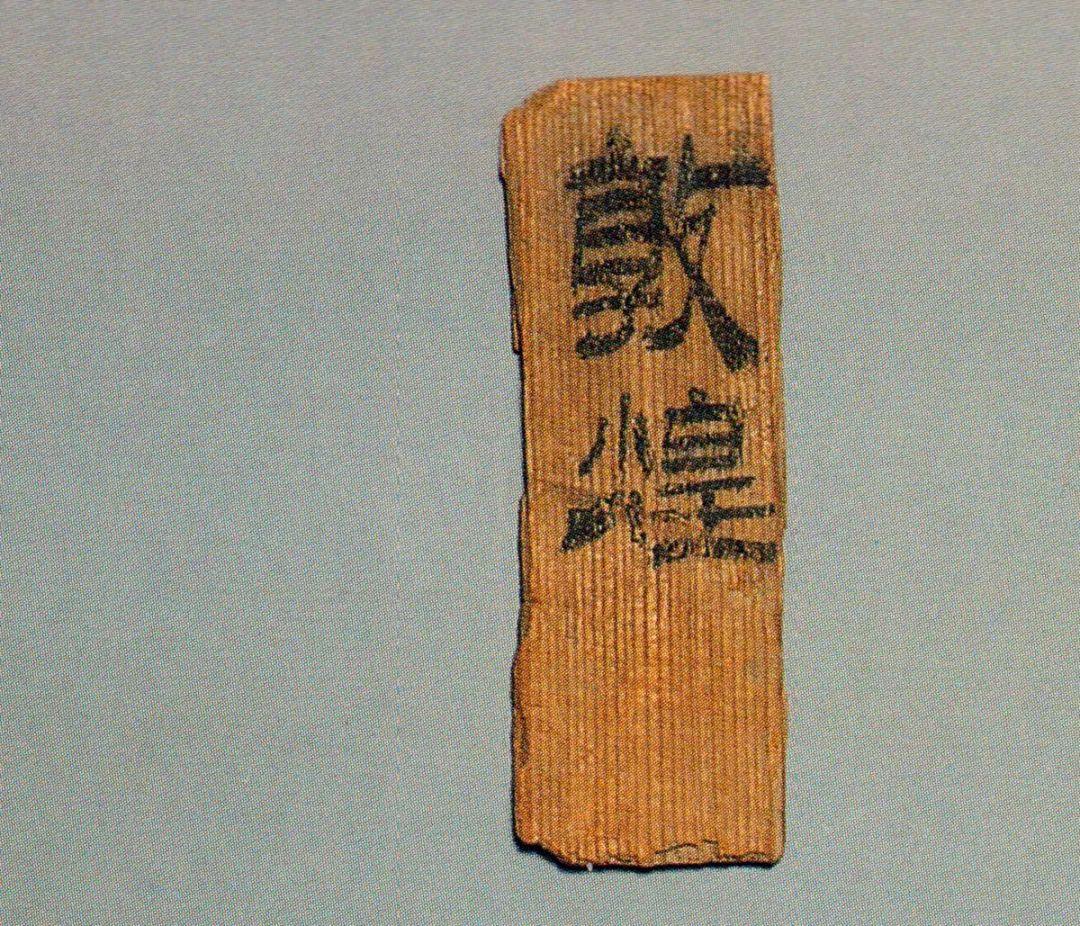

汉·敦煌牍 来源于敦煌市博物馆

【汉代敦煌牍】

1980年,从汉长城千秋燧采集到一枚汉简,在长7.2厘米、宽4.3厘米的木片上,用汉隶写着“敦煌”两个大字,这就是现在收藏于敦煌市博物馆的“敦煌牍”。“敦煌”两个字啥意思?东汉应劭解释说“敦,大也。煌,盛也”,说白了就是又大又繁华的地方!可这种解释,怎么看都像望文生义,所以更多的人认为“敦煌”压根儿就不是汉语词汇,而是当地少数民族给这地儿的称呼。

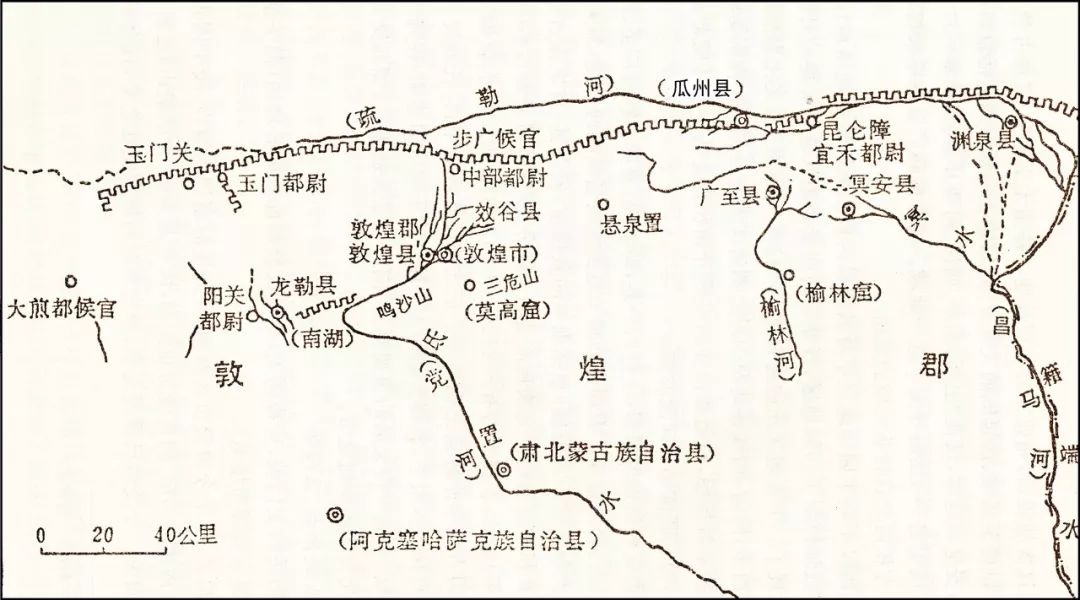

名字看起来都这么广阔的敦煌到底有多大?西汉时敦煌郡下辖敦煌、冥安、效谷、渊泉、广至、龙勒六个县,包括今天的敦煌市、瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县和肃北蒙古族自治县的一部分,总面积约八万平方公里。为啥要单独设郡?因为敦煌地理位置至关重要,素有丝路咽喉之称,守护好敦煌就等于守住了河西走廊的大门。

光有硬件还不行,关键还得有人!为了巩固这一交通要冲,汉王朝一面征发大批兵士到此戍守,一面从内地向这里移民。在中原吃不饱饭的穷人、受了灾的灾民、各种罪犯及其家属,还有说错话办错事受罚的上层人士,成为了大汉西部大开发的主力军。郡、县、乡、里层层管起来,大汉王朝在河西采用一套完整、严密、高效、畅通的行政管理体制,为经营丝绸之路提供了强有力的支撑。

西汉敦煌郡示意图 来源于敦煌市博物馆

这么多人来了吃饭问题咋解决?当然是种粮食,当时叫作屯田。说白了就是国家组织军队和移民在国有土地上和无主荒地上种田。中原人士的迁入,带来了较为先进的生产技术,促进了敦煌地区农业的发展。河西的屯田,达到了预期的效果,边郡粮库充足,人民可耕可战,戍边力量大大加强。

到了西汉末年,敦煌郡人口达到3.8万,以移民和戍卒为主的汉族成为主体民族,并将敦煌发展成繁荣的农业区和粮食基地。建郡后的敦煌,与酒泉、张掖、武威连成一线,不仅是大汉王朝西部的重要安全屏障,更成为维护丝路、经营西域的重要物资基地。

冰河莫高窟 孙志军 摄

“白雁西风紫塞,皂雕落日黄沙。”穿透时光的,是坚守的力量。一代又一代的敦煌人秉承“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”的莫高精神,在极其艰苦的物质生活条件下,在敦煌石窟资料整理和保护修复、敦煌文化艺术研究弘扬、文化旅游开发和遗址管理等方面做了大量工作,取得了不少重要研究成果。一代代敦煌人择一事、终一生,用无数个日日夜夜丈量千年时光,将一生的热情投射在洞窟的壁画和雕塑上,也把敦煌的文化气韵留存在自己的生命之中。

辉煌盛大的敦煌文化,无比生动地展示了中华民族的文化自信。曾经,藏经洞5万多卷文献的发现,孕育了后来的敦煌学,也呈现了多元文化如何在特定的历史条件下和谐相处。