谁决定了黄山、青阳与泾县的名字?谜底锁在皖南深处,等待被解开。这些地名真的只是自然景观的随意命名,还是真正隐藏着一场数千年前的民族迁徙和权力较量?黄山享有世界声誉,如雷贯耳,但黄山一名却是唐玄宗李隆基手笔,更涉及轩辕黄帝;青阳县、泾县与黄帝家族、中华母亲河泾水平行出现,不可能巧合。有人信民间传说,有人信史书记载,有人只看地形地貌。真相究竟落在何处,是历史烟云,还是精心布局,时间会给出答案。

开头,坊间热议黄山如何得名。“黄山名气大,可是跟轩辕黄帝真的有关联?”这个设问绕不开。当地传说说黄帝曾在黟山(黄山古名)炼丹,与容成子、浮丘公同行,被后来的唐玄宗听到,大笔一挥,把黟山正名为黄山,以纪念人文始祖轩辕氏。自此,轩辕峰、炼丹峰、容成峰一应俱全,东京游客、黄山导游无不以此说头。问题是,4700年前的轩辕氏能否穿越数千公里,跑到安徽修道,且那时道家、道教还没影子。此类错置感,越琢磨越夸张。

细抠黄山与道教的关联,荒腔走板。明明九华山才是佛教圣地,黄山周边道教香火稀疏得可怜,知名度远远不及武当、崂山、龙虎。在玄宗之前,黄山叫黟山,只因石青如墨,唐初玄宗推崇道教,为抗衡佛门独大,索性拍板换名,并非虔诚信仰,更像政治动作。

镜头拉到天宝六年(747年),唐玄宗刚把黟山改为黄山。这一年,九华山正因金乔觉应化地藏声名大噪。地理相近、时间几乎同步—九华山北麓佛光渐盛,黄山道教空乏,棋逢对手。玄宗意识到无法灭佛强推,只能用“钦定”地名,把黄帝牌位摆到佛祖门前,和九华山分庭抗礼。这个“移花接木”的手法,一步到位为道教加码,为大唐去佛尊道埋下伏笔。

实际上这步棋下得恰到好处。后世九华山香火鼎盛,却无论从地理符号还是世界影响,都斗不过“黄山”二字带来的民族象征。随着一句“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”传遍天下,加上20世纪巨人登高一呼,黄山摇身一变,成了东方地理文化的新地标。想象一下,若当年没改名,九华山独美南国风光,今天恐怕连西方人都记不住“黟山”这三个字。

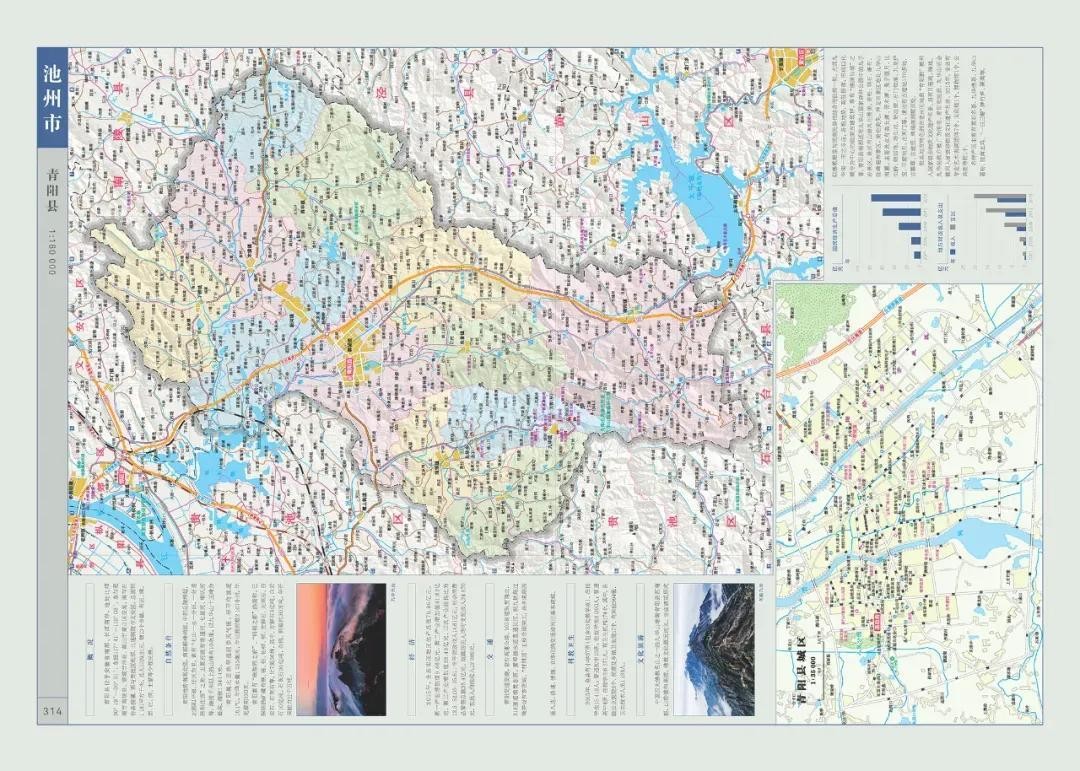

视线南移,到了青阳县。史载唐玄宗天宝元年设县,划自南陵、秋浦、泾县三地。“青阳”听起来冠冕堂皇,好像是“青山之阳”,实则这一说法经不起推敲。回头翻地形图,青阳县地处群山环绕的丘陵地带,全县南高北低,所谓“山之阳”根本不成立;至于“青阳”这样的地名,翻遍正史、地方志、口口相传的百姓,居然没人能说出清楚来历。坊间推测多数只是“望文生义”,汉语里类似例子一大把,比如洛阳的白马寺其实与白马关系牵强,只因借了“白马”这一神圣符号加持。

关键细节在于,青阳这两个字绝不是普通词汇,而是黄帝嫡子玄嚣的号,青阳氏,历史地位和神话分量拉满。《史记》明确记载:黄帝嫘祖正妃生二子,长子玄嚣号青阳,次子昌意。青阳降居江水,昌意降居若水。这些细节释义,点名江南青阳这地跟黄帝家族直接契合,且设县时恰逢玄宗为黄山更名,政治指向不言自明。

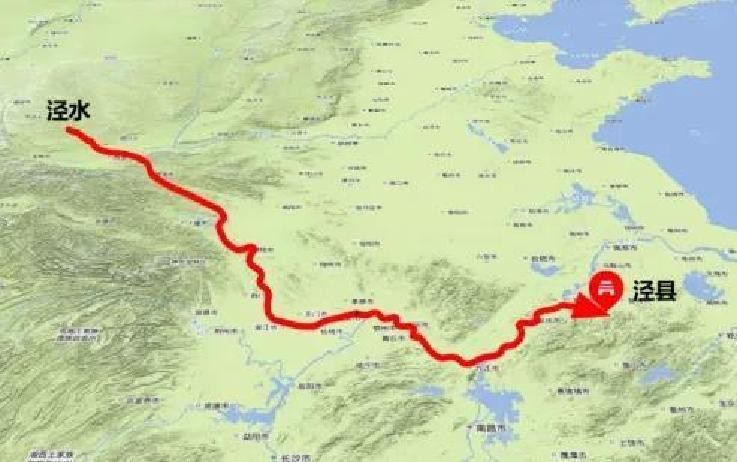

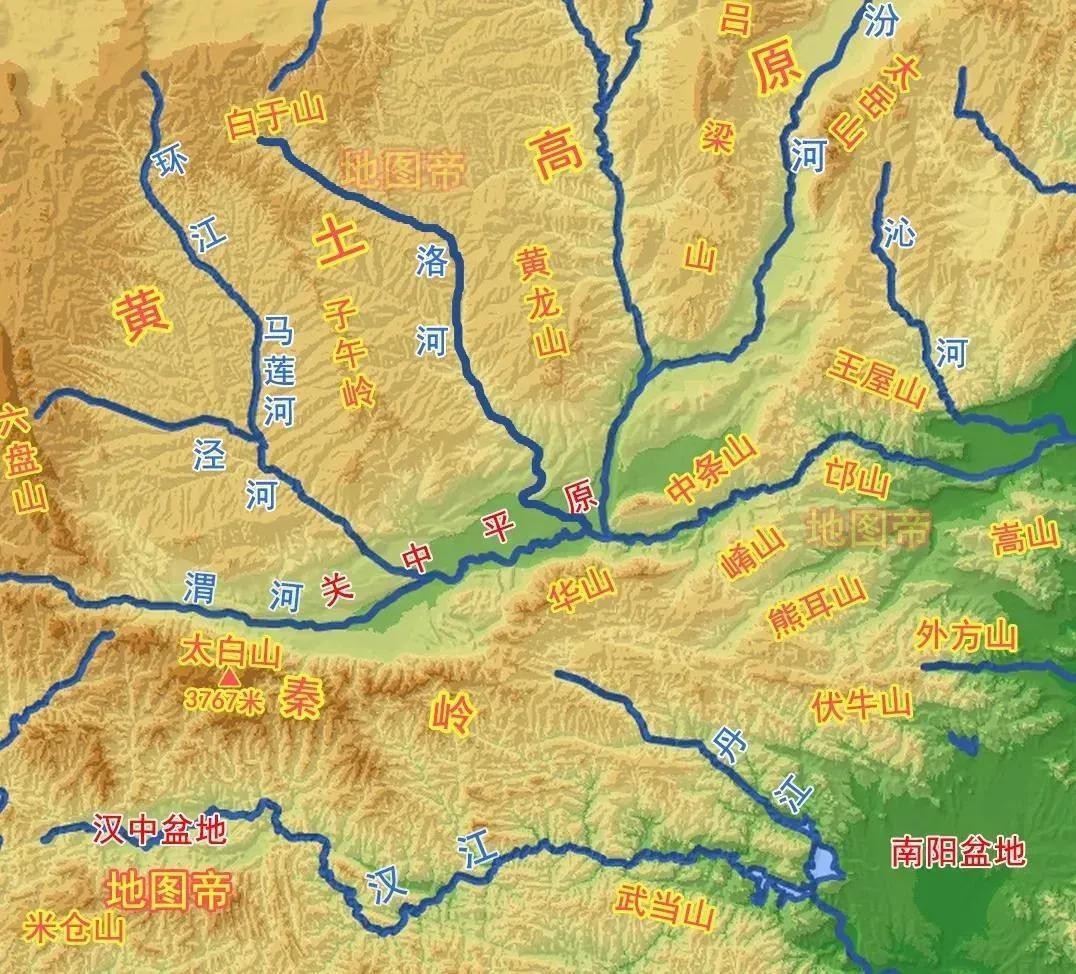

紧接着泾县上场,出名全靠宣纸和一首李白的“桃花潭水深千尺”。泾县易名却极早,早在秦始皇扫六合之前两年定名,属于极少见、历史极长的单字县名。官方答案普遍是取境内青弋江古称“泾水”之名,顺理成章。问题又来了,为什么这条自有诸多名目的江河偏偏用“泾”?考据《尔雅》《释名》,“泾”原是专指河道径直、水流湍急的江河,北方的泾水(陕西关中泾河)才是真正的中华母亲河,黄帝、炎帝、燧人氏皆在其畔诞生、衰亡,权力、神话、族群崛起通通在这里。皖南泾水与北方无半分渊源,仅凭水急就照搬地用,文化常识上完全站不住脚。

要讲地名学的规律和人类学的习性,某地移民他乡,最爱用祖地名重新命名现地——纽约源自英国约克,惠灵顿来自英伦名将,豫西伊洛河谷的“(南)洛河”就是陕北族人移居之后的新名字。泾县这样重用关中核心地名,唯一解释就是关中泾水两岸的族群大举南迁,直接把泾水之名带进了长江下游。

“巧合”并不单指泾县。青阳、黄山、泾县三地毗邻,三角形分布,地理连绵一体。更重要的是,黄山因黄帝得名,青阳县源出青阳氏(黄帝长子),泾县用的则是黄河流域母亲河泾水,与轩辕黄帝、其子、其地血脉贯穿。偶遇一地尚可说是撞名,三地并举,完全突破了历史巧合的概率,背后隐藏的只能是一场大规模民族迁徙和文化再生产。

命名只留地名,事件埋进传说。“南阳”“豫章”“庐山”“庐陵”等早已褪色,被今日地理持有者遮蔽,只有同样失根的故事在民间沉淀。假若没有青阳、没有泾水,或许世人将彻底遗忘这个群体曾南下,再无历史线索可追。

至于迁徙路线,两条路径呼之欲出。第一条由关中泾水顺江汉平原南下,从楚地随长江东进池州一线。史诗《离骚》里屈原自喻继承高阳氏(颛顼),早有楚国黄帝后裔地脉。强盛的楚国溯江开疆,古蜀王朝甚至被楚人开明氏取代,都见证了从楚地沿长江上下自如。第二条路线则中原直插安徽:夏亡后夏桀南逃巢湖,被商汤紧追,后裔只得过江进皖南,历史遗存和地名传说作证。无论哪条路线,最终汇合于黄山、青阳、泾县山水交接带。

权力交错,佛道冲突,民族迁徙,地名留痕,三地并立,一段历史就此盖棺,却难定论。谁在山间搬动石块,谁在江河更替族群,谁又在名号背后暗中布局?多少人心存疑虑,多少人无从追问。时间改写了传承,后人只记住黄山的美,青阳的静,泾县的宣纸,却淡忘了那些远道而来的族群,用脚步和心血在皖南刻下的符号。

从政权斗争到文化对撞,从地理迁徙到命名习惯,黄山、青阳、泾县的名字仿佛三根蛛丝,将主流史学、民间传言与考古证据缠绕在一起。数据、典籍,地形、族群,一寸一寸还原,不是巧合,也非传奇。地标、县名、江河,最终成为皖南独特的人文密码,有人一掠而过,有人用生命铭记。

数百年后,历史已分不清是真是幻,谁又会自信写下命名的意义?三地相连,只剩名字。留下什么,遗忘什么,翻开地图,每一次凝视,都是一次回望。